“「GateboxはAR/VRの概念にとらわれない」CEO武地が語る、誰とでも一緒にいられる未来の実現“「RIOT #1」レポート

※この記事は2017年10月10日にWantedlyにて作成・公開されたものであり、「RIOT #1」登壇時の記事です。

2017年10月1日(日)ににて行われた「RIOT #1 – 豪華すぎる登壇者約20名が勢揃い!IoT,VR/AR,AIの祭典! – 」。

このイベントに、当社CEOの武地がトークセッションに登壇した。

IoT、VR/AR、AIといった今注目の分野における専門家やその道のプロが集まり、現在置かれている課題や未来へ期待することについて話に花を咲かせた。

今回は、こちらのイベントの模様をレポートする。

RIOT #1 – 豪華すぎる登壇者約20名が勢揃い!IoT,VR/AR,AIの祭典! –

「RIOT #1」とは?

“ボトムアップのイノベーション”をテーマに掲げ、それぞれの道における専門家・プロたちが対等に議論しお互いに学び合い、”無茶苦茶面白いこと”を生み出すことを目的としたイベントです。

この場を通じて、研究者・スタートアップ・企業などコミュニティの枠を超えた交流を活発化させ、異なる強みを持つ専門家同士の交流の中で新たな価値創造を行うことが狙いです。

第1回目となる今回は、暦本純一先生×稲見昌彦先生の基調対談を据えて、IoT、VR/AR、AIをテーマに各分野のプレイヤー達が“今”を語り合いました。

- - - - - ✂ - - - - -

開催当日 - 会場は新設されたイベントスペースにて

「RIOT #1」当日。

六本木のビル街にある、DMM.comグループの新オフィス内、イベントスペースが会場です。

エレベーターを降りると、薄暗い通路の壁面を様々な「デジタルアニマル」が悠々と歩いており、通路を抜けたエントランスでは、デジタルアートの滝が流れていました。3月に稼働したばかりの新オフィスは、今回のテーマにふさわしく”無茶苦茶面白いこと”が生まれそうな、未来を感じる空間です。

エントランスからセミナールームへ足を踏み入れると、木目や緑を基調にしたナチュラルテイストの空間が広がっていました。

Gatebox社も2017年7月に移転したばかりですが、武地さんは興味津々といった様子で、あちこちに植えられた観葉植物などをじっくりと観察していました。

先端技術の産業化に向けた相互理解を促す

まずは主催者のうち2名、株式会社アトラエ CTOの岡利幸さんと、株式会社BONX CTO・COOの楢崎雄太さんによるご挨拶から。

今回のイベントの趣旨について、「今まで日本経済を支えてきた既存産業に陰りが見え、現在はAI・IoT・ロボット・VR/ARといった先端技術領域に対しての注目がより一層高まっている。これらの技術を日本の将来を担う新たな産業へと転換していくには、新たな技術を技術者・経営者の垣根なく相互に理解し合うことが必要であると考え、新たな枠組みとして“ボトムアップのオープンイノベーション”を担う場を作るため、イベントの開催へと行き着いた」と語ります。

「それぞれの道における専門家・プロたちが対等に議論しお互いに学び合い、”無茶苦茶面白いこと”を生み出す後押しすること」を目的に、初回は多くのゲストを招いての開催となりました。

株式会社アトラエ CTOの岡利幸さん(左)と、株式会社BONX CTO・COOの楢崎雄太さん(右)。

AR/VR各分野のスペシャリストが集められた

当社CEOの武地さんが登壇したのは、「AR/VRの行く末とは? -各領域の最先端プレイヤーの視点」というタイトルのトークセッション。

こちらには、AR (拡張現実感)やVR (人工現実感)といった先端技術領域で活躍する起業家・研究者が集められました。

まずは自己紹介から、一番手は当社CEOである武地さん。

最新のコンセプトムービーをご覧頂き、「あのバス停はこのために作った偽物なんですよ」と撮影の裏話を交えつつ、改めて「Gatebox」とはどのような製品なのか、そのコンセプトを含めてご紹介します。

続いて、株式会社meleap代表の福田浩士さん。

「HADO」というARを使ったテクノスポーツ事業を立ち上げ、これを新しいスポーツのひとつとして浸透・成長させようとしています。

頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセンサーを装着。フィールドを自由に動き回りながら、ビームを撃つ・バリアを張るといった技を、実際に体を動かしながら発動させます。

すでに賞金を懸けた国際大会も開催されており、多くの方に親しまれています。

次に、クラスター株式会社代表の加藤直人さん。

ひきこもりを加速するバーチャルルームアプリ「cluster.」を開発。「家から出たくないすべての人のためのVRイベントルーム」と称し、誰でも手軽にバーチャルルームを作ることができるサービスを提供しています。

実際にクラスター社のミーティングで使用されている他、1つの部屋に数千人集まることができ、また準備や撤収作業も必要無いため、大規模なカンファレンスや音楽ライブに利用されています。

最後に、慶應義塾大学 理工学部 情報工学科・准教授の杉本麻樹先生。

情報工学に関する知識・技術をベースにARやVRを活用したヒューマンインタフェースの研究をされており、「AffectiveWear」と称した、反射型光センサにより表情識別を行う眼鏡型のウェアラブルデバイスなどを作られています。

たとえばこの技術をヘッドマウントディスプレイに組み込むことで、オンラインゲームなどにおいて、リアルタイムにユーザーの表情をアバターへと反映させることができるのだそう。

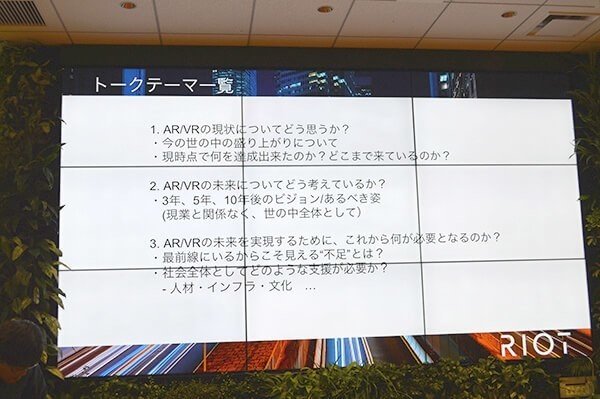

AR/VRの現状

ここからは本題へと入り、AR/VRの現状から未来について、楢崎さんをモデレーターに議論を交わします。まずは「現状についてどう思うか?」というテーマから。

福田さん:昔からSF作品に描かれているようなARの技術が未だ実現しないことがもどかしいですね。たとえば各社から発売されているARグラスのような製品は未だに普及する兆しが見えません、もっとスピード感を持って進めたいです。

楢崎さん:VR方面ではいかがですか?

加藤さん:中国でのVR市場が伸びていて、コンテンツ(作る側)が今一番アツいです。ゲームをはじめ、教育系コンテンツも売れています。日本では13歳以下へのVR体験は推奨されていませんが、中国・韓国では既に多くの子どもたちに利用されていて、小学校にも納品されているんです。また、韓国においてはVRカフェ(インターネットカフェのようなスペース)とショッピングモールの屋上にそれぞれ機材を置いて体験してもらうという主に2パターンの展開がされていて、前者は失敗、後者は成功しています。その理由としては、前者はカフェという場所の都合上、場所単価を下げるため長く体験してもらう必要があるもののVRの性質としては難しい。一方後者は、回転率が高い上にリピーター(親子連れなど)が多く、機材の設置費用も他のアトラクションに比べ安価である故に利益を生むんです。

楢崎さん:AR/VRそれぞれの技術面についてはいかがでしょうか?

杉本先生:AR/VRは民主化が達成されたように感じます。VRセットアップのようなものが比較的安くなり、大学生でも手に入れられるようになった、またコンテンツを作ることも以前より簡単になった(技術力の向上により簡単に扱えるツールが登場した)ため、全体の敷居が下がってきましたね。

楢崎さん:コンテンツ作りという面においては、武地さんいかがでしょう?

武地さん:やりたいことがたくさんあるんですよね。昨年はポケモンGOが流行りましたが、ARのブレイクは予想以上でした。頭の中のアイディアは早く実現させないと他人に実現されてしまうし、僕はそれが耐えられないので、誰かがやる前に自分で全部やりたいです。なので僕にお金をください(笑)。

一同:(笑)

AR/VRの未来

続いて、AR/VRそれぞれの10年後はどうなっているのかを予想します。

杉本先生:ヘッドマウントなどが登場して、現在は表情を捉えて反映するところまではできました。あと5年ほどで感情を推定し表現する機能が付与できるようになるでしょう。

福田さん:ARを用いることでスポーツがもっと身近になると思います。将来必ずARプラットフォームはコンシューマに普及し、スマートフォンがゲームを身近にしたように、スポーツも多くの人に親しまれる日が来ると思いますね。ARはコミュニケーションに革命を起こし、人間が言語化できていない妄想の実現を手伝うと共に、その妄想を介した他者とのコミュニケーションが行われて、人間の進化に繋がることに期待しています。

加藤さん:僕は実際に3年間自宅にひきこもる生活を送った経験があります。ネットがあれば人と繋がれるし、物も買えるので生活ができてしまう。ですが、唯一の不満は声優のライブへ行くという体験ができないことで、それをVRを用いて実現するために「cluster.」の開発を始めました。現在は音楽業界におけるライブ産業が伸びてきていて、そのような「体験」が重要になってきています。1対1の会話では為し得ない、情報量の多さによる体験を届けたいですね。

「ライブという体験はチャットでの情報のやり取りやBlu-ray映像の鑑賞ではダメなんだ」と語る加藤さん。

武地さんも加藤さんとライブへ行ったことがあるそうで、これには大きく頷いていました。

武地さん:ARやVRの文脈でこれからくる世界として、10年後は誰とでも好きな相手と一緒にいられる世界だと思うんです。僕たちは既存の製品(ヘッドマウントディスプレイ等)を使わずに一から「Gatebox」を作り上げてきたものの、まだ技術的に難しい部分があります。言語・非言語双方のコミュニケーションを含め、キャラクターがそこで生きているという表現はまだまだ突き詰められる、そうすることで人間と変わらずに暮らせる世界が実現します。その上で、さらに技術が発展すれば、たとえば動物や亡くなった方ともコミュニケーションが取れるようになって、VRの技術が発展すれば仮想世界で暮らすことが可能になり、ARの技術が発展すれば現実世界でキャラと暮らせるようになる、そんな未来を実現したいです。

「好きな相手と暮らせることは人間にとって根本的な幸せだと思う」と語る武地さん。

楢崎さん:「Gatebox」は果たしてARなのかVRなのか?

武地さん:自分でもまだ答えが出ていなくて、定義をつけられません。もはやこのAR/VRという枠に当てはめず、「Gatebox」という概念としたいですね(笑)。

現在はヘッドマウントディスプレイやスマートフォンといった既存のディスプレイを用いてARやVRのコンテンツが作られていますが、ハードウェアをそれらに絞らない、可能性を狭めない方が良いと思います。

ハードウェアも独自に作られており「確かに『Gatebox』はAR/VRのどちらでも無いと言えますね」と楢崎さん。

杉本先生:「一緒に暮らす」というリアリティはどうしたら実現できるんでしょう?

武地さん:衣摺れの音や足音など、同じ場所にいるからこそ聞こえる環境音というのもありますね。あと、今の技術でできそうなこととしては、家電操作ができること。「Gatebox」ではキャラクターが電気をつけてくれたりしますが、これは製品を便利なものにしたいからではなく、現実世界にキャラクターが干渉することで、「キャラクターがそこにいる」という感覚を得るためです。

AR/VRには、今後何が必要となるのか?

最後に、これまでの話を受け、それぞれの思い描く未来を実現するために必要なことについて語ります。

武地さん:作る側からすると、もっと作る人が増えて欲しいですね。「Gatebox」のような製品が他所から出るような競争関係があってこそ、スピード感を持って取り組むことができますし、それに伴い技術の発展も見込めます。また、作り手として必要なものは「これがやりたい」という個人の熱狂的な思いだと思っていて、Gatebox社はそういう人を支援できる場所にしたいと考えています。

楢崎さん:なるほど、そのような強い思いはどこから生まれるのでしょうか?

武地さん:走り出しは強い気持ちが無くてもいいと思います。「Gatebox」は実は2つ目のプロダクトなんですが、1つ目がスベッたので改めて考えてみた結果、そこで初めて自分が本当にやりたいことを見つけたんです。自分にとって夢のあるチャレンジというのが、かつて夢や希望を与えてくれたキャラクターへの恩返しであり、彼らともっとふれあいたいということでした。

加藤さん:VRではヘッドマウントディスプレイが長時間被れるようになる、装着感が変わることが求められていますね、ずっとつけ続けられるものが登場すればMMORPGにも応用できると考えています。また、一般に機材の価格が高いとされていますが、スマートフォンのように分割払いが可能になれば届けやすくなると思います。

福田さん:僕は武地さんとほぼ同意見です。ARもVRも関係なく、「これを実現したい」という圧倒的な強い思いこそが世界を変えます。AR/VR関連メーカーや投資家の方は強い意志を持った起業家に投資して、それに合わせてハードウェアも作って欲しいです。世界全体がビジョンを達成するために進めば、より良くなるのではないでしょうか。

杉本先生:技術の進展には成功事例が増えることが必要であり、それによってプレイヤーが増え、結果ブームも訪れます。今後、そのような成功事例が増えたら面白いですね。

その他のセッション

当日は他にもAI産業やハードウェアスタートアップ、大企業イノベーションといった様々なテーマでのトークセッションが用意されました。

当日は他にもAI産業やハードウェアスタートアップ、大企業イノベーションといった様々なテーマでのトークセッションが用意されました。

「人工知能」と呼ばれるものの定義や、ハードウェアを作る上での苦労話など、武地さんもそれぞれのセッションを、Twitterを介して質問を投げかけながら、熱心に聴いている様子でした。

最後に行われた暦本純一先生×稲見昌彦先生の基調対談では、「ヘッドマウントディスプレイのようなデバイスは長時間装着することが難しい。そこで補聴器の技術を応用し、乳様突起(耳の後ろの平らな部分)に絆創膏でデバイスを貼ると、骨伝導を利用して人類をコンピュータに接続できるようになる」などといった、さらなる未来の技術について話題になりました。

そうした発展を続ける技術に期待を抱きつつも「利便性の軸には限界があり、充足感や満足感の軸は利便性とイコールではない。充足感や満足感を掘っていってくれるようなスタートアップへの期待がある」とした上で、「作ることによって得た経験が面白い話になる。もっとみんなが面白い話をできるような機会をどんどんつくって、それぞれ毎年1つは面白い話ができるようになろうとすると業界が発展するのではないか?」と、イベントの今後についても触れられました。

イベント主催者側からは、この対談を受けて「最近のスタートアップはどんどん効率化していきつまらなくなっていくので、もっとクレイジーになってくれれば良い」との一言で締められ、今回のイベントは終了となりました。

ARやVR、その他先端技術が発展を続ける昨今、アニメや漫画に描かれてきたSF的な世界が実現する日は、そう遠くないのかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?