新しい働き方が組織・個人を進化させる「これからの時代の組織をいかにつくるか」番外編イベントレポ

昨今、リモートワークやワーケーションといった新しい働き方が注目を集めています。これらの新しい働き方は、組織とそこで働く人々にどのような影響をもたらすのでしょうか。

先日まで開催してきた「これからの時代の組織をいかにつくるか」シリーズの番外編として、リモートワーク・ワーケーションに先進的に取り組んでいる3名のゲストにお話していただきました。

▼「これからの時代の組織をいかにつくるか」シリーズのイベントレポ集

ワーケーションの可能性 -"二項対立"から"二項動態"へ-

まずは、株式会社eumo取締役であり、自身も数ヶ月に渡りワーケーションを体験し、複数のワーケーション企画にも携わっている岩波直樹さんから、「ワーケーションと個人・組織の変容」というテーマでお話いただきました。

岩波 直樹(株式会社eumo 取締役)

岩波:私からはワーケーションが実は人や組織の変容に大きな効果をもたらすという話をしたいと思います。

これまでの社会は、資本主義の仕組みという共通コンテクストを理解している者どうしが、カネがたくさん動いている都心に集まり、経済をどんどん回していくことで発展していきました。しかし、それはコンテクストの異なる者を「合理性」という言葉のもとに排除していくという側面も持っていました。

それに対し、これからの時代は、一般的な共通のコンテクストのない、自分の中にしか答えのない社会になっていきます。そこでは、個人は多様な価値観を社会に開放し、組織や社会はのいろんな人と出会い、いろんな価値の背景に出会えるかが非常に重要になっていきます。

こうした社会の変化は、経営学者の野中郁次郎先生が言っている「"二項対立"から"二項動態"へ」という言葉で捉えることができます。これまでの時代は経済的合理性で勝つことが正しいとされてきたので、"二項対立"の構造になりがちでした。それに対して"二項動態"というのは、簡単に言うと「両方を活かしてどう調和を追求するか」というプロセスを指しています。シェアリングエコノミーなど昨今受け入れられ始めている価値観や仕組みは、"二項動態"的な思考から生まれているものが増えてきています。この流れはビジネスモデルだけでなく、組織と個人との関係でも語られ始めています。

さて話は変わりますが、私はここ最近色んなところでワーケーションを体験してきました。写真は7月くらいに行った飛騨古川の里山の写真なんですが、とても美しいですよね。

なぜ人が里山を美しいと感じるのでしょうか。人は、エネルギーが調和して流れているところには感性として美しさを感じます。昔からある里山は、"人間が生きること"と"大自然の過酷さ"とのちょうど中間にあり、そこで人間と自然界が共生しているのです。つまり、里山は先程言った"二項動態"の調和が取れている場所であるのです。

だからこそ、こうした場所へ実際に行ってその土地を体験をすることは、"二項対立"から"二項動態"へと変容していく際にとても学びになります。なので、ワーケーションを実践する際には、ぜひ自然豊かなところに行くことをおすすめします。そして、その土地で農家とか林業とかをやっている地元の人と時間を取って、ぜひ話を聞いてみてほしいのです。そういう人との話の中には、その人にとっては当たり前なことでも、私達にとってとても勉強になることが多いのです。

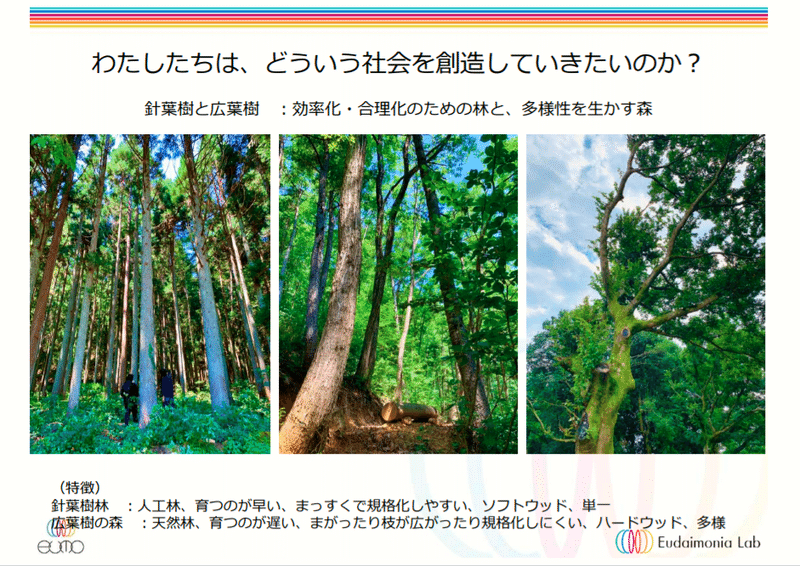

例えば、私が飛騨に行ったときには林業をやっている人に広葉樹と針葉樹の話を聞きました。針葉樹はまっすぐ早く育つため、経済的合理性が高くカネになりやすいので、戦後の経済成長期には針葉樹を大量に植えたそうです。しかし、今の飛騨では広葉樹を活かすまちづくりというのを行っています。針葉樹の森は人工林でまっすぐ規格化しやすいのに対し、広葉樹の森はどこに向かって育つかわからないし、育ちも遅く規格化しにくいのですが、生物多様性はとても豊かなのです。その豊かさを生かしたまちづくりに挑戦をしているのです。

このことは現代の組織開発や社会づくりともものすごくリンクしていると思います。これまではビジネスモデルに合わせて規格化した人間をいかに早く育てるか、ということが重要視されてきましたが、これからの時代は広葉樹のように多様な人間をどう一人一人のアートな価値として生かしていくのか、ということが大切になってきます。そんな学びも得ながら、今私は飛騨での事業にも関わっているのですが、皆さんにもこうした経験をぜひ積んでいただければと思っています。

ワーケーションをする際にぜひやってほしいことがあります。それは、内省と対話と越境です。自然の中で内省を深めること、鎧を脱いだ状態で仲間と語り合うこと、そしていちばん重要なのは地元の人や異業種の人、違う部署や違う年代の人との越境を意識して行っていくことです。

それらを実践していくと問いの質が変わります。いままで都会で働く中で「売上をいかに上げるか」「利益をどう出すか」といった表層的で二項対立的な問いに縛られていた人が、自然の中での内省・対話・越境を通じて、「自分たちの組織は何のために存在しているのか」「次の社会をどういう状態で子どもたちに残したいのか」というような本質的で二項動態的な問いを持つようになるのです。こういった問いを半年に一度でも自然の中で真面目に考えてみると、自分の人生に変化が生まれると考えています。

ワーケーションは普通に行ってて楽しいですし、仕事にプラスになる部分があります。仕事と遊びが融合してきて、どこまでが遊びでどこまでが仕事なのかわからなくなってきます。ぜひこれから、こうしたワーケーションを皆さんにも体験してもらいたいと思っています。

共感でつながるリモートワーク

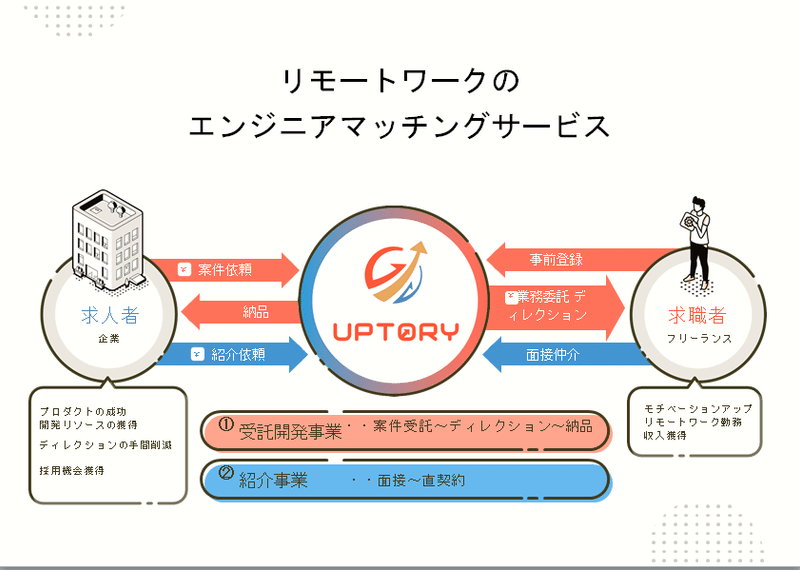

続いて、フリーランスエンジニアのリモートワークでの企業とのマッチングサービスを展開している株式会社アプトリー代表取締役社長の歌川貴之さんより、「個人も組織も幸せになるリモートワーク」をテーマでお話しいただきました。

歌川 貴之(株式会社アプトリー 代表取締役)

歌川:私の会社は現在社員が20名ほどで、リモートワークで働くフリーランスのエンジニアと企業とのマッチングサービスをやっています。登録者は1500名いまして、うち7割が地方在住の比率です。また、自分の会社も創業当時から社員には完全にリモートワークで働いてもらっています。

私自身はもともと福島県の出身で現在34歳なんですが、20代のときは上京して音楽業界にいました。この音楽業界というのが実は結構僕の中でリモートワークの原点になっています。音楽における「この曲のBメロのこの部分が好き!」みたいなのって、それこそ感性的な共感でしかなくて、10年くらいそういう世界にいると頭の中もそういう非言語の部分でつながれる感覚が中心になっていくんです。そういう経験をしてきたので、すべての人がつながっている感覚も持っていて、それを伝えたいなという思いが自分の中にはありました。

今の事業ではフリーランスのエンジニアさんと企業とをマッチングしているのですが、彼らの多くはフリーランスでやっていることもあるくらいですから、自己実現欲が強いんです。また、何年か正社員とかで実務経験をしてから独立した方が多いので、俺はこういうことがやりたいなどの思いも持っている方も多いです。

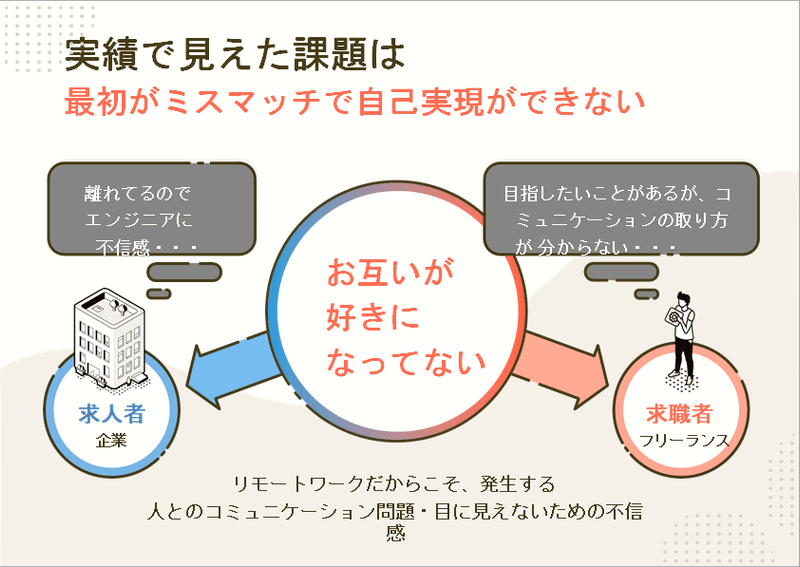

ですが、基本的にリモートワークで業務委託する場合、「この業務をいついつまでに終わらせて、終わったらさようなら」というような頼み方をする場合が多く、僕はこれが課題だなーと感じていました。この業務ができる人ならその方じゃなくても誰でもいいよ、というマッチングの仕方をしていては、自己実現欲を持ったエンジニアさんたちも仕事をしていてはたして本当に楽しいのだろうか、と思ったのです。そこで、自分たちのプロダクトでは、ビジョンとか共感とか相性といったものを少しでも共有しようと、アンケートによる性格分析や、その方のインタビュー動画などを使って、その人の人となりを伝えられるようつとめています。そして、仕事を頼むならあなたと同じ思いを持って働いている人に発注した方がお互い幸せだよね、ということを言い続けています。

共感や相性で結ばれるリモートワークの事業や自社内での実践を通じて、僕らのビジョンである「好きな人と働ける社会をつくる」というのを本気で実現したいと考えています。ただ自分のパフォーマンスを本当に100%発揮し幸せになることを考えたときに、やっぱり一緒に働く人こそが大事だなと思っています。

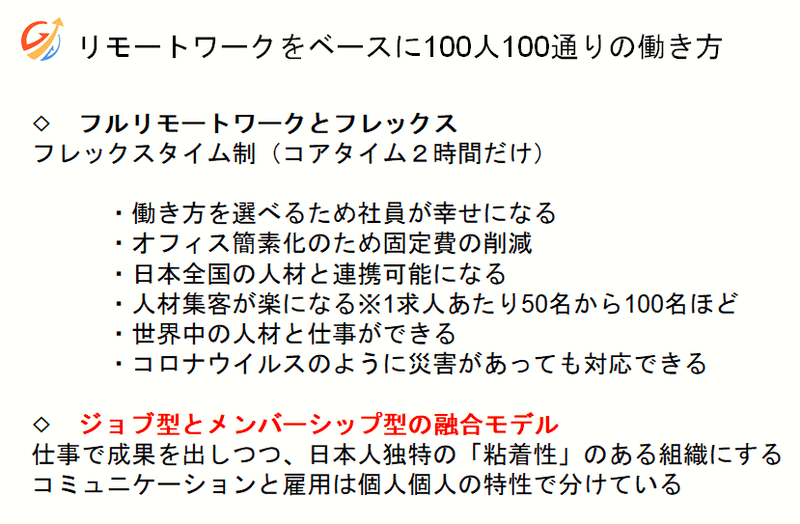

こうした世界を目指す上で気をつけていることですが、100人100通りの働き方があるという前提に立って、ビジョン・ミッションに対して集まってもらっているとしても、一人一人のあり方を尊重していこうというのを意識しています。そして、ジョブ型とメンバーシップ型の良いとこどりをした新しいモデルをフルリモートで実現したいと考えています。

「阿吽の呼吸」っていうのがいいのか悪いのかはわかりませんが、会わなくても話さなくても共感を伝えられる世界というのを作っていき、それがリモートワークの活用促進につながるといいなという気持ちで頑張っております。ありがとうございました。

組織変容への2つのアプローチ

2人の話題提供を受けて、GCストーリー常務取締役の萩原が自社の現状もふまえてコメントしました。

萩原 典子(GCストーリー株式会社 常務取締役)

萩原: 自律分散型の組織への変容のアプローチには2つあると思っています。

一つは、ハードを変えること。制度や仕組みを変えていくアプローチです。もう1つは、ソフトを変えること。人の心が成長することです。

ハードの部分を変えれば自律分散になると考える人もいますが、GCストーリーではそれだけでは難しいと考えています。例えば、給与をオープンにしようとしても、人と比べてしまう子がいると、その子が苦しくなります。だから今は、人の心を育てることフォーカスをしています。

コロナを経て、GCストーリーは、さらに自律分散化された気がしています。ハードの部分で言えば、オフィスを縮小し、宮城県の白石市にサテライトオフィスを立ち上げました。ソフトの部分で言えば、コロナで起きた変化に葛藤していく中で、人の心が成長していっています。新しい自律分散型の組織を模索し、移行している段階です。

「これからの働き方」について考えるイベントを開催します。

GCストーリーは宮城県で10月30日-31日にワーケーションなど「これからの働き方」について考えるイベントを開催します。

イベントでは「ワーケーションと組織・人材開発」に関わる先進企業が登壇。東北の多様な背景を持つ方との交流機会をご用意しております。

皆様のご参加をお待ちしております。