連城三紀彦『悲体』解説(text by 本多正一)

(担当編集より)

2013年10月19日、連城三紀彦さんは逝去されました。没五年にあたる今年2018年、幻戯書房では、生前未刊行だった長篇『悲体』を刊行いたしました。

本作を初めて読んだ時の戸惑いは、今でも覚えています。普通の小説だと思っていたら、作者のエッセイが突如入りこんできた……。しかもそれは御自身の両親や家族にまつわることで、時に生々しく、時に寂しい。プライベートをあまり公けにすることのなかった連城さんには類例のない実験的な作風です。ここで「作者」が書いていることは、いったい、どこまで事実なのか?

そこで、他のエッセイやインタビュー、また直に接した方のお話を伺ううちに、作中に書かれている家族関係は、おおよそ実際に近いことを知りました。しかしそれにしても謎は残ります。なぜ、このような作風で書かれ、しかも刊行されなかったのか。「思えば、ぼくの小説に出てくる男と女のモデルは、全部、父と母なんですよ」とは、あるインタビューにおける作者御本人の言葉。もしそうだとすれば、実は本作にひっそりと書き込まれているのは、あらゆる連城文学の原風景なのではないか。そうした観点から、これまでの作品が新たに読み直されうる可能性を秘めているのではないか――三読、四読と重ねる中で、次第にそうした思いがふくらんできました。

以下に掲載するのは、本書刊行時に本多正一氏より執筆いただいた「解説」です。このstrangeでsolitudeな謎めいた作品が、より多くの方と出会っていただけるよう、願っています。

本多正一「解説」

『悲体』は「すばる」に2003年8月号から2004年7月号にかけ12回連載された。連城三紀彦55歳のときの作品である。

一読、奇妙な作品である。連城三紀彦の未刊行ミステリー作品を待ち望んでいた読者には戸惑いと失望をもたらすかもしれない。

物語は主人公•笹木哲郎が高校時代、地図帳を眺めていた場面から始まる。連城三紀彦は中学のとき郷土地理クラブに所属しており、自身の青春時代を投影しているかのようだ。

笹木哲郎は8月6日、ムクゲの花の盛りのソウルを訪れ、謎めいた女性•立石侑子と出会い、いつしか自らの出生の秘密を探る記憶の旅に出ることになる。しかし連載3回目からは唐突に作者•連城三紀彦のエッセイが挿入される。

主人公の母の死をめぐるミステリーとしての趣向も備えているが、登場人物も少なく、独白体が物語を主導する。異国における出自およびアイデンティティ探究という外枠は似ているが、『黄昏のベルリン』のような歴史考証やサスペンスには乏しい。

物語では笹木哲郎の母親が不倫を犯したことが、エッセイでは連城三紀彦の父の前妻への執着が記され、韓国人の友人Tへの追想も綴られる。笹木哲郎の母の不倫相手は岩本達志。年上の韓国人の友人であり、韓国名はTで始まるトンクンである。記憶のなかで飛び交うトンボがソウルへと誘ってくれたのだろうか。「棄ててあげるよ」という女の声がふいによみがえる。物語でもエッセイでも父は息子に腕時計を渡そうとする。……

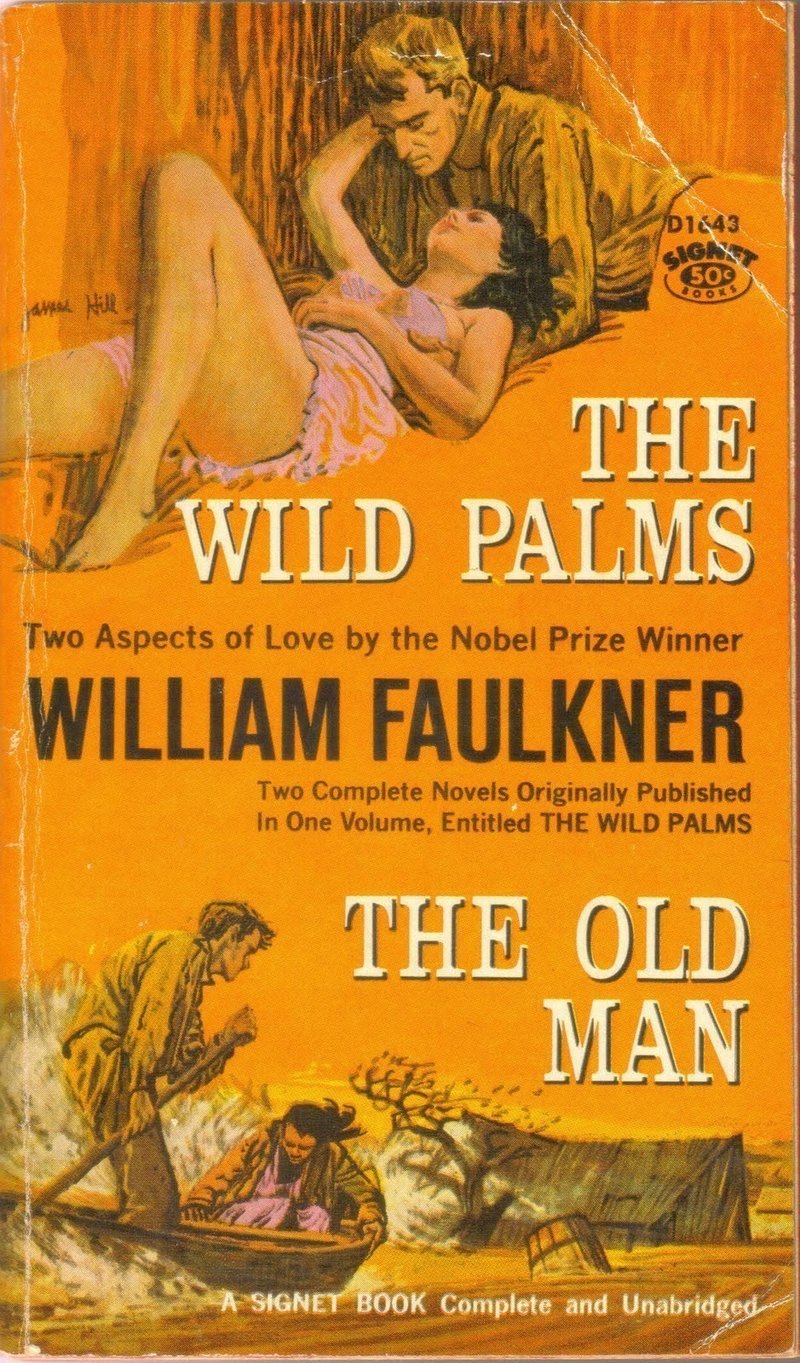

連城三紀彦はデビュー直後のエッセイ「ボクの探偵小説観」(*1)においてウィリアム•フォークナーの『八月の光』と横溝正史の『獄門島』とを並べている。生前最後のインタビュー(*2)でも「最後の機会になるかもしれないので」と前置きしながら、「わが人生最高の10冊」第九位にフォークナーの『野生の棕櫚』を数え、「残酷な最後ながら、光を感じます。こういう男女の逃避行を書きたいと思い続けてきました」と述べている。フォークナーを”人間を究極まで突き詰めたような作家”(*3)とまで称揚した連城三紀彦にとって、おそらく『野生の棕櫚』の作者は、文学上の師のひとりであり、目標でもあった。

『野生の棕櫚』(*4 )は、「野生の棕櫚」と「じいさん」、二つの物語が交互に語られ、しかもそのモチーフは微妙に交錯しながら別々の物語として終着する(*5)。「野生の棕櫚」では中産階級の医師たち白人男女が不倫、妊娠、堕胎の末、悲劇的な結末を迎え、「じいさん」では貧しい南部人の囚人が洪水に巻き込まれ、妊婦を救い、出産を助け生還する。

いわば対位法とでもいうべき二重小説だが、『悲体』は物語を紡ぎ続ける作者が、ふとした語彙から連想された記憶によって、思わぬ吐息、ため息のようにかつてのエッセイを加えていると見たほうが読者の印象に近いだろう。しかしこの実験的な手法は、なんらかの効果を企図したにしても、読んだ者の受け止め方は作者にも諮りづらかったに違いない。

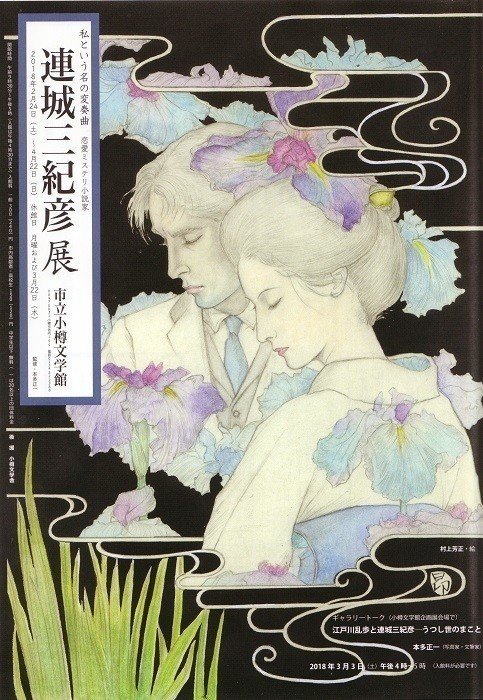

2018年2月、北海道の市立小樽文学館にて「私という名の変奏曲 恋愛ミステリ小説家・連城三紀彦展」が開催された。

僭越にも筆者が監修を務めたが、これは生前の連城三紀彦に一度だけ面会したことがあった縁からである。そのとき連城三紀彦のたいへんひと恋しそうな、それでいて人間関係を拒むような、ふしぎな瞳の色が強く印象に残った。この文学展は、連城三紀彦の瞳の色に導かれたばかりのことといっていい。

〈本多さんと対面した時の叔父の様子が目に浮かびます。お祖母さんや私の母もそうですが、加藤の方の人間は構ってやらないと拗ねるのに、気にかけ過ぎると突っぱねるようなところがあります。付かず離れずの距離を取らないと機嫌を損ねるのです。それはお祖父さんも同じようなところがあったのだろうと思います。

お祖父さんは酒浸りの生活で家では家族に背を向けていたと聞きます。元々は岐阜の吉安家の二人兄弟の下で、加藤(お寺)に養子に出され、お寺を継ぐのが嫌で名古屋に出てきたと。お祖母さんとは二回目の結婚で、詳しくは知りませんが、前妻との別れは本意ではなかったようです。

お祖母さんがお祖父さんのことを話していたので覚えているのは、「気が小さいのにいざとなるとそういうところは見せない、逆に大きく見せる、感じさせるところがあった」「昔は分からんかったが、お祖父さんが何であんなだったか今なら分かる。もっとお祖父さんのこと分かってやればよかった」と涙ながらに言っておりました。

叔父は末っ子で加藤唯一の男でしたが、二番目に生まれた男の子が小さくして亡くなっていると聞きます。お祖母さんには余計に可愛い息子だったと思います。本多さんが感じた叔父の二面性は、人を、家族を拒んで生きたお祖父さんと、そのお祖父さんに構って欲しかった姉妹、叔父、お祖母さんを写しているのだと感じました。〉

これは連城三紀彦の甥にあたる水田公師の指摘で、彼の両祖父母は『悲体』のエッセイ部分に登場する連城三紀彦の両親である。連城はさらに詳しい繰り言を聞かされていただろう。

『悲体』という標題も特異である。連城三紀彦は直木賞受賞から3年後、40歳を前に得度し、父の放擲した僧侶となっている。「悲体」は「法華経」の中の「観音経(観世音菩薩普門品)」にある一節「悲体戒雷震 慈意妙大雲」からのようである。

観音菩薩のこの世を見る力には五つある。ものを正しく見ること(真観)は、何かを我が物にすることを無意味に感じさせる。その執着しない清らかな見方(清浄観)により、万物が寄り合いながら調和・変化し、動いてゆく広い世界を眺めようと努力する見方(広大智観)が生じる。結果、他人の苦しみをも自分の苦しみとしてともに悩み(悲観)、また自分の大いなる喜びを万人に施す(慈観)ことができるようになる。「悲体」とはこの「悲観」の意味で、人々の苦を自分の苦のように悩み、それを必ず救う観音菩薩の姿を表す(*6)。

本書のミステリー部分に関しては終盤で一応の説明をつけているものの、複雑な手法が必ずしも成功しているようには読めない。それよりも冒頭、笹木哲郎が子供のころ父から教えられた「面倒な真実より、簡単な嘘の方がいい」という台詞が印象深い。

おそらく『悲体』はエンターテインメント(簡単な嘘)ではなく、生の場にあった自分への決着として、老齢の母が読むことができなくとも元気なうちに書いておかねばならなかった「面倒な真実」の作品であった。父へのわだかまり、友人Tと遊びたいばかりに母の死をふと考えた心的外傷その他さまざまな葛藤に寄せる虚実綯い交ぜにした和解の作品であったように感じる。

父の最初の結婚がその母の策略によって破綻したことがエッセイで明かされているが、蛇足を加えれば、連城三紀彦が若年のころ結婚を考えた相手も、同じように母の反対でうまくいかなかったようなのだ。おそらく「ふたりは互いの立場を尊重しながら、互いに『決心がついたら』と微笑を交わして別れる」ことになったのではあるまいか。

〈「思えば、ぼくの小説に出てくる男と女のモデルは、全部、父と母なんですよ」。連城さんは続ける。「小説っていうのは、恋愛小説にしろ推理小説にしろ、すべて人を描くもの。人の原型は、どの人にとっても『父と母』だと思います。その中の一部分を、登場人物に投影させて、動かす。〉(*7)

〈少し前「悲体」の意味調べました。

己を忘れて他の人びとを救わずには居られない気持ちが全身に行き渡った姿。

叔父は自分に与えられた「書く」という才能をもって、自分に関わる人びとを救おうと、少なくとも自分が出来ることはそれだけだと決意した瞬間があったのではないかと思います。ただ書くだけで人びとには伝わらないかもしれないけれど、書いたものは人びとが生きた証しであり、それは自分にとっての救いでもある、という感じでしょうか。叔父にとっては「書く=経を唱える」という面があったのではないかと思えるのです。亡くなった後にキリストを書きたいという記事を読んだのですが、対象がそれまでと違い過ぎ、そのときには今の人生を諦めていたのではないかと感じます。『悲体』何とか読んでみようと思います。〉(水田公師)

晩年のインタビューで「キリストを書きたい。僕はミステリー作家といわれるが、書きたいものを書いてきただけ。同じように、僕は仏教僧だが、真理は無限の形をとると思う」(*8)と述べている。これは信仰の変化ということではなく、過酷な命運に直面しようとも、人生を信じ、生の場にある者たちへの共感が云わせた言葉ではないかと感じる。――すなわち、悲体。

本書『悲体』は、”生きる気力みたいなものを消失してしまった”父、”人生を歩くのまでやめてしまった”母、そしておそらく連城三紀彦自身の青春や恋愛の残像をも包含し、それぞれの愛、欲望、後悔、罪悪感、断念、人生に流れあふれる記憶と、附随し揺曳するもろもろを虚構と二重写しにし、交錯させ、シャッフルし、「歳月というのは不思議なものだ」という感懐をしのばせて、それぞれの人生に寄り添う仏陀との邂逅をもって閉じられる。

『悲体』は連城三紀彦が両親に捧げたかった作品なのではないか。

連城さんがお父さんとお母さんを抱きしめている姿が視える。

*1 「幻影城」1978年5月号。

*2 「週刊現代」2013年10月26日号。

*3 「解説 連城三紀彦」(田中芳樹『流星航路』徳間文庫、1987年)。

*4 大久保康雄訳、新潮文庫、1954年。

*5 村上春樹の『世界の終りとハードボイルド•ワンダーランド』もこの作品の影響を受けたと思しいが、村上作品では二つの章が最終的に合流する。

*6 http://toudaiji.sakura.ne.jp/nyoze18.htm参照。

*7 「中日新聞」2001年1月13日。

*8 「中日新聞」2011年5月10日。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。小説本編はぜひ、2018年3月幻戯書房より刊行の『悲体』で御覧ください。