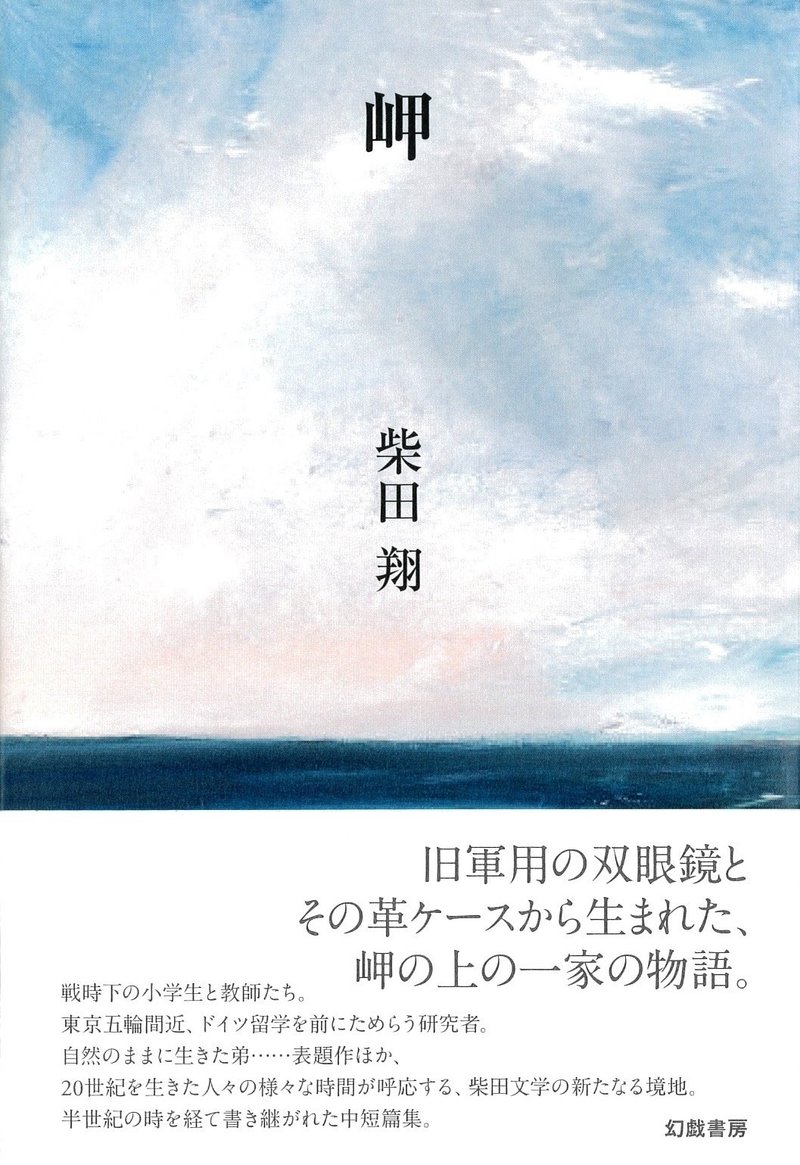

柴田翔『岬』収録短篇「師の恩」試し読み

2018年10月2日、柴田翔さんの四半世紀ぶりとなる中短篇集『岬』を刊行します。本書は、著者の柴田さんが30代で書いた二篇、70代で書いた二篇、およびそれらをつなぐ書き下ろしの、全五篇で構成されています。

その第一篇「師の恩」は、かつて連作短篇集『燕のいる風景』(1979年刊)に収録されながら、柴田さんの愛着ふかく、大幅改稿を経て生まれ変わったもの。この「師の恩」を含む『岬』は、著者の自伝的要素を含みながら、20世紀を生きた様々な人びとの時間が呼応する作品集となっています。話題を読んだ長篇『地蔵千年、花百年』に続く、柴田さんの新たな境地を、ぜひ御覧ください。

師の恩

戦争が激しくなるにつれて、男の先生たちの数は少しずつ減って行った。年に何度か、朝礼のとき、白いたすきをかけた先生が校長先生と一緒に緊張した表情で壇の上にあがり、私たち全校生徒に出征の挨拶を述べた。

私の通っていた東京の郡部に近い小学校でも、出征する先生の挨拶が終ったあと、全校の先生、生徒は近所の天祖神社で戦地へ向かう先生の武運長久を祈った。霜解けの朝など、「祝出征」の白だすきのせいで少し見慣れぬ感じになった先生を先頭に、先生と生徒の長い列が道に敷かれた藁と日ざしにゆるんだ泥とを足でこね、はねちらかしながら、天祖神社へのひなびた田舎道を進んで行った。冬枯れた畑の向うには、最近できた硝子工場の灰色の建物が晴れた空を鋭角に区切り、川の流れるその崖下の低地には工場で働く朝鮮人たちのためのバラックが数棟、大地にへばりつくように並んでいた。

神社に着くと、先生と生徒たちは出征する先生の武運と皇国の勝利を祈って柏手を打ち、長い黙とうをささげた。終りの合図で顔を挙げ、眼を開くと、よく知っている天祖神社の風景が、じっと閉じていた眼に驚くほど明るく飛び込んできた。

ある中年の先生を見送った時には、黙とう終りの合図で顔を挙げてみると、合図が聞えなかったのだろうか、ただ出征する先生だけが、社の前の少し高くなった石だたみの上でじっとゴマ塩頭を垂れたまま、身じろぎもせず、立ちつづけていた。

若い、まだ子供のような顔をした先生が出征したこともあった。参拝が終ったあと、みんなの先頭に立って天祖神社の長い石段を降りて行く先生の、丸い、刈り立ての坊主頭が、後からついて行く私たちの目の下で、朝の光に青く照らされていた。ちょうど、長雨のあとで、道がひどくぬかるんでいた。私たちの前を歩いていた一年生の女の子がぬかるみに足をとられて、下駄の鼻緒を切り、はずみで泥のなかにうつぶせに転んで泣き出した。

先頭に立っていた先生は泣き声を聞いて立ち止まった。そして、急に引きつけられるように駈け戻ってくると、泣いている子を抱き起こし、腰のバンドから手拭を抜いて、その涙と泥を拭いた。そしてにっこり笑うと、洗濯したばかりの国民服の背に、素早くその子を負ぶった。

「あら、先生、汚れますわ」

宮原先生が、驚いたように声をかけた。が、若い先生は童顔に楽しそうな笑いを浮べて宮原先生の方を振りむいただけで、すぐ、その子を負ぶったまま行列の先頭に駈け戻った。

一時止まっていた行列は、一年生を負ぶった先生を先頭にまた動き出した。背負われた一年生の子は、少ししゃくり上げながらも次第に泣きやみ、片手に鼻緒の切れた下駄をぶら下げ、先生の広い肉づきのいい背中に頬を押しつけて、眠り込んだように動かなかった。

宮原先生は、一年生の時から私たちの担任だった。男の先生の数が次第に減り、近所にいくつかの軍需工場ができて転校してくる子もふえたので、一クラスの人数が多くなって、担任の先生もいろいろ変ったが、私たちの宮原先生だけは変らなかった。

宮原先生は、はじめての日、緊張して椅子に坐る私たちに、

「みなさん、こんにちは」

と、元気よく、まるで自分も生徒のようなお辞儀をした。

「みなさんは今日から一年生。先生も、今日から、先生の一年生。よろしくね。先生の名前は、み、や、は、ら。宮原です。よく覚えて下さいね。お宮さんに、原っぱ。ひろーい原っぱのなかの、赤い鳥居のお宮さんですよう」

先生は、丸い顔を真っ赤にしながら話し続けた。

二年生になると、週に二日、午後の授業が始まり、その日は弁当を持って行くようになった。新聞紙の包みを開いて弁当を取り出し、当番の六年生の大きな薬缶からアルミ弁当箱の薄いふたに白湯を注いでもらうと、自分がもう一年生ではないのだという実感が、顔の前に立ちのぼる湯気の少し金属臭いかおりと一緒に、誇りをもって匂ってきた。宮原先生も、いつも教壇の上で、生徒と一緒に弁当箱を開いた。

ある日、ひとりの子の弁当がなくなるという事件が起きた。半べそをかいている子のまわりに、私たちはわっと集った。

「さあ、みなさん、どうしたんです。席に戻りましょうね」

宮原先生は教壇から下りてきて、そう言ったが、先生の優しさに甘えて、私たちはみなてんでに立ったまま、騒ぎ続けた。

「どうしたの。よく探してみた? 確かにランドセルに入れたの? 落しはしなかった? 途中でランドセルをさかさになんかしなかった?」

宮原先生は優しくたずねたが、聞かれた子は、返事の代わりに、半べそのままうなずいたり、首を振ったりするばかりで、もう少しで泣き出しそうになっていた。宮原先生も、どうしていいか判らぬ様子で、黙ってしまった。

「俺、知ってらあ」

まわりを取り囲んでいた私たちのうしろで、腕白のTの声がした。私たちはいっせいにふりかえった。Tはみなに見られ、勢い込んで言った。

「チョーセンが取ったんだ」

みなの視線が、窓際近くの席に坐る、最近転校してきた朝鮮人の子どもたちへ向いた。

「駄目ですよ!」

宮原先生の当惑した声がTをたしなめた。

「よくも判らないのにそんなこと言っては」

Tは口をとがらせた。

「だって、工場ができてから、ものがよくなくなるって、みんな言っているもん」

「そんなの、ただの噂でしょ。噂なんかを信じたりしちゃ駄目」

先生の強い口調に、教室は静まった。

「おい、李、机をあけてみろよ」突然、Tが叫んだ。「なか、見せてみろよ」

李と呼ばれた少年は、窓際の席に坐ったまま、ぴくりとも動かなかった。それを見て、Tの子分が二、三人、李のところに駈けより、先生が止める間もなく、逆らおうともしない李を押えつけ、その前の机を開いて、なかからアルミの小判型の弁当箱を見つけ出した。

「あ、もう、みんな食ってある」

ひとりがそう叫んで、その弁当箱を、弁当がなくなった子のところに持ってきた。

「これ、お前んだよな」

聞かれた子は、黙ってうなずいた。

「本当に、これ、あなたの?」

宮原先生が泣き出しそうな声で、念を押した。その子は、もう一度うなずいた。李の前に立った先生は、何も言わず、当惑し切ったように、うつむいた李の顔を見ていた。先生の眼からは、今にも涙が溢れそうだった。

宮原先生が病気や用事で来られず自習になった時は、隣の教室からよく和気田先生が様子を見に来てくれた。

いつも黒い背広の和気田先生は、お父さんたちよりも年上で、少し厚味のある声で穏やかに、いろいろのことを話してくれるのだった。

「工場のそばの川のところに、朝鮮から来た人たちが住んでいるのは、みんな知っているね――」

和気田先生はある日、話し始めた。弁当の事件があって、しばらくした頃だった。

和気田先生は一度、言葉を切り、姿勢を正し、少しだけ緊張した真面目な表情で続けた。

「みな赤子って判るね。日本人も朝鮮人も、みな天皇陛下の大切な赤子なのだよ。みんなのお父さんやお母さんにとってみんなが大切な赤ちゃんだったように、日本人も朝鮮人も天皇陛下にとって、一人一人が大切な赤ちゃんなのだからね。だから、日本人だ、朝鮮人だと言って区別してはいけない。判るね――」

幼い私たちに和気田先生の言ったことのすべてが判った訳ではなかった。でも、和気田先生の静かでゆっくりした声を聞いていると、何か大事なことを先生が言っていることは判って、みなシーンとなるのだった。

宮原先生が結婚したのは、その年の冬だった。冬休みが終って三学期が始まった日、宮原先生は顔を少し紅らめて、教壇に立った。

「みなさん。みなさんは、お正月の休みに、何をしましたか。先生はね、お嫁に行きました。お嫁さんになってね、結婚したんです」

先生の横顔には日射しが直接当って、火照っていた。校庭では、ゆうべ降った淡雪が早くも溶け始めていた。先生は幼い生徒たちにむかって、顔を少し赤らめながら語りかけた。

「みなさん、結婚って、何だか知ってるでしょう。お嫁さんと旦那さまが一緒に暮すことですね。先生の旦那さんは、き、た、は、ら、北原って言います。だから先生の苗字も北原になりました。北の原っぱ。おかしいわね。お宮のある原っぱが、北の原っぱ、さむうい北の原っぱになってしまったの」

宮原先生はそう言って、ひとりでおかしそうに笑い声を挙げた。

「あれえ、先生、結婚して、嬉しがってらあ」

Tが、机をがたがた言わせて、悪態をついた。

「ええ、嬉しいですよ」

からかわれた宮原先生は、顔を紅くし、子供相手に本気で言い返した。

「結婚ていうのは、とても大切なことなのよ。Tくんのお父さんとお母さんだって、結婚しているでしょ。二人で仲好しでしょ。だから……」

「ひぇー。ケッ、ク、コ、ン! Tの父ちゃんと母ちゃん仲好し、ひぇー」

Tのまわりの早熟な悪童たちが冷やかしているような、照れているような声を挙げるのにもかまわず、先生は続けた。

「……二人で仲好しでしょ。だから、Tくんみたいな元気な、かわいい子供がいるんですよ。Tくんだって他の人だって、大きくなったら、やはりみんなお嫁さん、もらうんでしょう。そうしたら、みんなは男なんだから、お嫁さんに優しくしてあげなければいけないんですよ。威張る男の子なんて、先生は嫌い。威張るのは弱虫で、強い男は優しいの」

宮原先生は、ふと、急に何か思い出したように、口調をかえた。

「女子組の生徒をいじめる子なんかは、一番の弱虫よ。Tくんはこの間、元日の式の帰りに、女の子を追っかけて泣かせたでしょう。先生は、ちゃんと知ってるんだから」

話の様子が変ったのに面食らったTは、あわてて答えた。

「俺、そんなことしないよ」

「駄目です。先生は聞いたんだから。でも先生はね、Tくんは悪い子じゃないから、遊びたくって追っかけたんでしょって、女子組の先生に言っておきました」

「俺、トンボやろうと思ったんだよ」

宮原先生は眼を丸くしてTの顔を見つめ、笑い出した。

「お正月に、トンボ!」

「本当だよ。俺、トンボやろうと思ったんだ」

「そうなの。トンボあげるつもりだったの。ではね、これからはね」宮原先生は笑いながら続けた。「遠くの方から、オーイ、トンボヤルヨーって、言ってから、追っかけなさいね。トンボ、ヤルヨー。ダカラ、遊ボオヨーって。そうすれば、女子組の人も、喜んで遊んでくれるわよ」

Tは、顔を赤くして、暫くもじもじしていたが、思い切ったようにたずねた。

「先生。先生の結婚した人、強いかい」

「強いわよ。双葉山みたい」

宮原先生は、また新たに笑い出しながら答えた。

「優しいかい」

「優しいわよ。お兄さんみたい。とてえーも強いから、とてえーも優しいのよ」

Tは真面目な顔で、宮原先生の顔を見つめていたが、急に、いきなり言った。

「先生、おめでとう」

宮原先生は、驚いて眼を見張ったが、すぐ幸せさで一杯の笑い声を挙げた。

「おい」Tは、自分のまわりの子分たちに、生意気そうに、あごをしゃくった。「ほら。お前たちも、言えよ」

子分たちは、口々に「先生、おめでとう」「先生、おめでとう、ございまあす」と言うと、てんでに立ってお辞儀をした。

「まあ、何です、Tくん、そんな……」

宮原先生の幸せそうな笑い声は、教室に一杯になり、窓ガラスを通して、暖かい日差しに照らされた冬の運動場へと拡がって行った。私たちの方を見る先生の眼は、やわらかい優しさにうるんで、もう生徒たちを、というより、雪で湿った木の床や机の上から日差しに暖められて立ちのぼる陽炎のなかに、眼には見えない何かを見ているようだった。

また四月が来て、私たちの組は宮原先生の持ち上がりのまま三年生になった。ある朝、校長先生がいつにない緊張した表情で壇上に立ち、連合艦隊司令長官が戦死したことを告げた。

「敵、米英も必死なのです。みなさんもいっそう心をひきしめて、敵に負けぬよう、長官のあとを継げるよう、一生懸命励まなければなりません」

宮原先生は生徒たちの列に向い合って立ち、目を伏せ、足元を見つめていた。隣りでは和気田先生が、いつものように黒い背広を着て、気をつけの姿勢を崩さぬまま、生徒たちの頭越しに何処か遠い一点を見つめていた。

「おい、宮原先生、今日は来ないぞ!」

二学期になって間もないある朝、Tがランドセルをはずませて教室に駈け込んできて、大声で言った。騒々しい始業前の教室が、一瞬静かになった。

「さっき、駅の方へ走って行った」

Tの言った通り、その日宮原先生は私たちの教室に来なかった。その日だけではなく、それから三日間、宮原先生は休みだった。私たちは自習をしたり、時々和気田先生が見まわりに来たり、時間によっては校長先生や色々の先生が、交替で教えに来た。和気田先生は私たちに、宮原先生のご主人が出征することになり、先生はご主人と一緒にご主人の田舎に行ったのだと教えてくれた。

放課後、私は、二、三人の子分を引きつれたTに会った。

「おい」と、Tは私に声をかけた。「俺たち、これから天祖神社へ行って、宮原先生んとこのオヤジの武運長久を祈るんだ」

「俺も行く」

私はそう言って、すぐに駈け出した。

「おい、ずるいぞ、待てよ」

Tたちも私を追って駈け出し、私たちは息をはずませて天祖神社まで駈け続けた。長い階段を一気に駈けのぼると、杉の老木に囲まれ静まり返った午後の境内は、秋の木洩れ日ばかりが明るく地面に映っていた。私たちは神殿の鈴を鳴らし、力一杯柏手を打って、その音の大きさを競い合いながら、神前に頭をたれ、何度も祈った。

三日たって四日目の朝、教室に入ってきた宮原先生は、いつもとは違う表情だった。

「先生のご主人は兵隊さんになりました。戦地で敵と戦うことになったのです」

宮原先生は、私たちひとりひとりの顔を見つめるように見まわして行き、そして言った。

「だから先生もそれに負けぬよう、お国のために、天皇陛下のために尽くしたいと思います。みなさんももう三年生なのです。銃後の少国民として最後の勝利のために努力しなければいけません」

それは、私たちの見慣れた宮原先生ではなかった。その声には何か聞き慣れない、異様なもの、私たち子供を怯えさせるものがあった。私もTも、天祖神社に参拝したことを先生に聞いてもらうのを楽しみにしていたのだが、何故か、もう、それを口に出すことができなくなっていた。

和気田先生は、いつも黒い同じ背広を着ていた。その頃、男の先生たちはみなカーキ色の国民服だったが、和気田先生が国民服を着ているのは見たことがなかった。

運動会の時など、頭にはカーキ色の兵隊帽をかぶり、脚にも同じ色のゲートルを巻くことはあったが、着ているのはいつも黒い背広だった。

朝礼の時、和気田先生はいつもこちらを向き、宮原先生の隣りで気をつけの姿勢で立っていた。よく見ると先生の黒い背広のへりは胸元から下の方までずっと擦り切れていて、そこを黒い糸で上から下まで丹念にかがってあるのだった。

宮原先生が休み、和気田先生が代わりにきたとき、先生は私たちに、大きくなったら何になりたいか、たずねた。私たちは順番に、声を張り上げて戦車兵、航空兵、海軍と、答えて行った。私たちの答えたのは、どれもみな、兵隊さんばかりだった。私たちがみな答え終ると、先生は教壇の上の椅子に姿勢正しく腰掛けたまま、みんなにむかってゆっくりと言った。

「みんな元気で、勇ましいね。みんな丈夫で大きくなって、お国のために働くのだよ。みんなが大きくなって、働くようになれば、日本も、もっともっとよい国になるだろう。世のため、人のため、お国のためになる仕事は、沢山あるのだから、頭のいい人は科学者になるのもいいし、身体の丈夫な人はお百姓になるのもいい。兵隊さんになっても、科学者になっても、お百姓になっても、誠心誠意、一生懸命やりさえすれば、みな同じなのだよ。何になってもいい。ただ、威張らない、ひとをだまさない、ひとにも自分にも嘘をつかない人間になって、どんなことにもへこたれず、最後まで頑張って生きて行くのだよ」

私たちは何故か、みなしんとなって、先生の言葉を聞いていた。

次第に食糧の遅配が始まり、三年の始めの頃から、学校ではそれを補う少国民のための特別給食が始まっていた。給食はみそ入りコッペパンか、雑穀入りのお粥ご飯に汁かおかずが一品ついた。

宮原先生のご主人が出征してからしばらくしたある冬の日、しゃけ汁がおかずに出た。汁がたぷたぷ鳴っているばけつを二つ、当番が運んでくると、湯気と一緒に久しぶりに嗅ぐしゃけのおいしそうな匂いがいっぱいに拡がり、めっきり寒くなった教室のなかに幸せな期待が立ちこめた。

当番が運んできた食事をみなに配り、出征兵士の武運を祈っての食前の黙とうが終ると、みな一斉に「いただきます」と唱えて、食事が始まった。だが、汁に口をつけたとたん、期待は裏切られた。汁は恐ろしく塩辛かった。教壇の上の宮原先生も一口、汁を口に含んだまま、実に奇妙な表情をした。

あれは長期保存用の塩蔵鮭だったのだろうか。宮原先生は、生徒たちに見られているのを知って、表情を引きしめ、その汁をぐっと飲み込んだ。そして言った。

「みなさん、いいですか。これはあなた方、少国民の、立派な身体をつくるための特別な給食なのです。戦地の兵隊さんたちに感謝して、ご飯もお汁も、少しも残さずに食べましょうね」

だが、宮原先生の言葉にはどこか生気がなかった。それは、以前のような、本当に宮原先生の口から出た生きいきとした言葉ではなく、それでいながら、何かひどくせっぱつまった響きがそこにはあって、私たちをおびえさせた。私たちは、目を伏せてむりやり塩じゃけの汁を口に運んだ。

けれども、その汁はいかにも塩辛すぎた。私たちは形ばかり汁をすすり、そこに浮ぶしゃけの身を少しつついては雑穀まじりのお粥ご飯を口へ運び、教壇の宮原先生の方をうかがっていた。宮原先生は思いつめたようにきびしい表情を少しも崩さず、金属のお椀の辛い汁を飲んで行った。

「俺、こんな辛いもの飲めねえよ」沈黙をやぶったのはTだった。「口が曲がりそうだ」

私たちは一斉に食べるのをやめて、Tと宮原先生を半分半分に見た。先生は一瞬たじろいだようにTの方を見た。が、次の瞬間、その表情をいっそう引きつらせた。

「何を言うんです」苛立って甲高い声が、先生の口から出た。「戦地の兵隊さんのことを考えなさい!」

「辛すぎて、口がひん曲がっちゃわあ」Tはやけになったように言い返した。先生は、反射的に立ち上がると、Tのところに近づき、いきなり平手でTの横顔をはたいた。Tは息をのまれたように口をつぐんだ。

「いいですか。戦地の兵隊さんは、戦地の兵隊さんは」興奮のあまり、先生は吃った。「戦地の兵隊さんは、一日だって、二日だって、一週間だって、何ひとつ食べるものがないことだってあるんですよ。眠ることも休むこともしないで、まる一日中ぬかるみのなかを歩きつづけるんですよ。故郷からの手紙ひとつ届かずに、歩きつづけるんですよ。お母さんのそばに寝ることなんか、もう絶対にできないんですよ。――それに比べたら、辛い汁を飲むことくらい、なんです。Tくん。さあ、お椀を手で持ちなさい。持たないんですか。この手で持つんです」

先生は渋るTの手をつかんだ。そして、壁に立てかけてあった黒板用の竹の棒を自分の手に取った。

「さあ」宮原先生の声は上ずった。「飲むんです」

その時、誰かが低い声で「あっ」と囁いた。教室の扉が開き、そこに隣りの教室の和気田先生がいつもの黒い背広を着て、いつもと変らない穏やかな表情で立っていた。それに気づいた宮原先生が身を固くすると、和気田先生は誰に言うともなく、ゆっくりと、「むりに飲まなくてもいいから」と言った。

そして低い声で二言、三言、宮原先生に何か言いながら、先生を抱きかかえるようにして、教室から連れ出した。

教室を出るとき和気田先生はちょっと立ち止り、私たちをふりかえって言った。

「みんな、そのまま静かに待っているように。Tは坐っていい」

二人の先生が出て行ったあと、Tは自分の席に坐るとしくしくと泣き出した。Tが学校で泣くのを見るのは初めてだった。静まりかえった教室のなかで、Tの泣き声だけが低く聞こえていた。

しばらくして、和気田先生がひとりで戻ってきた。和気田先生は、自分のご飯と汁の椀を持って、宮原先生の代わりに教壇の椅子に坐った。

「さあ、お昼ご飯を続けよう」和気田先生は少し淋しそうに笑って、言った。「この汁は塩辛すぎるから、飲まなくてもいいよ。なかの身だけ拾って食べなさい」

私たちは、もうすっかり冷めたしゃけ汁から、なかの身を拾いだし、やはり冷たくなって、ぐちゃっとした雑穀ご飯の上に乗せて、黙々と食べ始めた。(……つづく)

お読みくださり、ありがとうございます。この続きはぜひ、2018年10月2日幻戯書房より刊行の『岬』で御覧ください。

【目次】

「師の恩」

「夏の光」

「時・光・変・容」

「岬」

「読み違い」

(あとがき)