【中学受験】算数の先取はアリ?

1.中学受験においては算数の成否が合否を分ける、はホント

中学受験生に3年間伴走し、最終的に開成&筑駒合格という結果にたどり着くことができた要因はいろいろ考えられるのですが、一番の要因は算数だと考えています。算数は出来不出来がはっきり現れ、最も差がつきやすい科目です。受験生を選抜するための高難度の問題ではそれが如実に出ます。その他の国語や理科、社会はきちんと勉強していれば、一定レベル以上では極端な差はつきません。中学受験では算数が出来ると圧倒的に有利であることを実感しました。

2.算数の先取について(就学前の様子)

中学受験の準備として低学年から算数を先取りするという発想はありませんでした。むしろ逆で、もともと就学前から数字に強い興味をもっていて、数字で遊んでいるうちに小学校の算数を始めてどんどん進んで行ったのを見てその後中学受験を意識するようになりました。

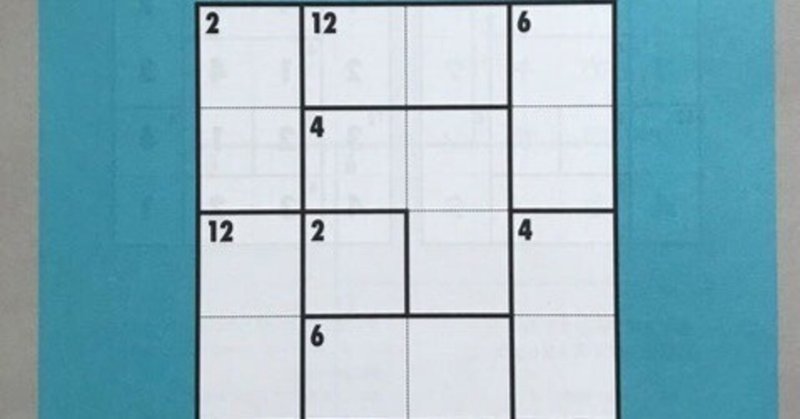

2-3歳からカレンダーや時計に興味を示し、「とけいくん」という音が出る知育絵本と「赤ちゃんにおくる絵本(ひとつ・ふたつ・みっつ)」という本がボロボロになるまで遊んでいました。そして幼稚園の頃からはまっていたのが、「宮本算数教室の教材 賢くなるパズル」シリーズ。同シリーズはいろいろなレベルやパターンに分かれ、全部で30冊くらいありますが、本屋で見て面白そうだったので買ってみたところ、どんどん進むので、クリアしたので次も欲しい、となって買い足していきました。

算数は、小学校の教科書ワーク(教科書準拠ドリル)を買ってみたところ、自分で見ながらやっていました。宮本のパズルもドリルも勉強というよりも完全にゲーム感覚で楽しんでいました。また、家に「親子で学ぶ数学図鑑」という本を置いていたのですが(もともと自分用に買ったもの)、この本もかなり気に入り、暇があれば広げていました。最初の章が数なのですが、素数、正負の数、累乗とルート、小数、分数が出てきます。そのころは私も先取学習といったことは全く意識しておらず、ただ数字が大好きな息子と遊ぶ感覚でそこに書いてあることを読んだり、解説していました。

小学校に入学する前に算数は4年生くらいまで終わっていました。

(結局、小3までのところで数ⅠAレベルに進みました。)

3.中学受験と数学

中学受験、特に最難関校において数学の知識は必要でしょうか?答えはノーです。では、有利になるかといえば、必ずしもそうとは言い切れないと思います。中学受験の算数では文字式や方程式に依存しない柔軟な思考が必要です。方程式では解けない問題、あるいは方程式を使うと非常に計算に時間がかかる問題が出るので、中途半端に数学を知っていることはむしろ弊害となる可能性があります。

しかしながら、代数や幾何の考え方がわかっていると問題をより深く考えることができたり、問題に応じて最適な方法を選択することができるのも事実なのです。例えば図形問題でルートを使うと問題を解く時間が劇的に短縮でき、本人もこの手をちょくちょく使っていたと言います(答えだけ書けばいい問題で威力を発揮)。数学を使わずに解いた上で答えをチェックするために数学を使うということも可能と思います。中学入試では、短い時間で難度の高い問題を解かなければいけませんので、数学の考え方を理解した上で中学受験の算数を学んだことは結果的に良かったと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?