うちの研究室の「ウリ」は多職種協働である。そもそも教授と准教授が違う職種。共同研究者は多職種、多業種、多分野である。自分と違う人たちと関わることでさらに自分の専門性を洗練させることができる。

毎月1回金曜日の夜に関連施設であるななーる訪問看護ステーションと文献抄読会をしている。よく研究室内でやっているjournal clubとは少しちがって、現場のお困りごとや難しい事例や疑問を事前にもらって、それを解決に導くような既存のエビデンスを学生たちが探してプレゼンするというものである。もちろん洗練されたガイドラインやSRから探すのだが、なかなかそうは行かないこともあるので、エビデンスレベルを知ったりSRを読んだりする勉強にもなる。また研究者でない人にどのように伝えるのかというプレゼンの練習にもなる。また既存のエビデンスがそのまま臨床では使えないことを知ることで頭でっかちな研究者になることも予防できる。一方で現場は最新の知見を知ることができたり、現場で活用できるものできないものが見分けられたり、活用できるように現場を変えて行ったりなどお互いにwin-winな関係ができるという一石二鳥にも三鳥にもなるお得な時間だ。

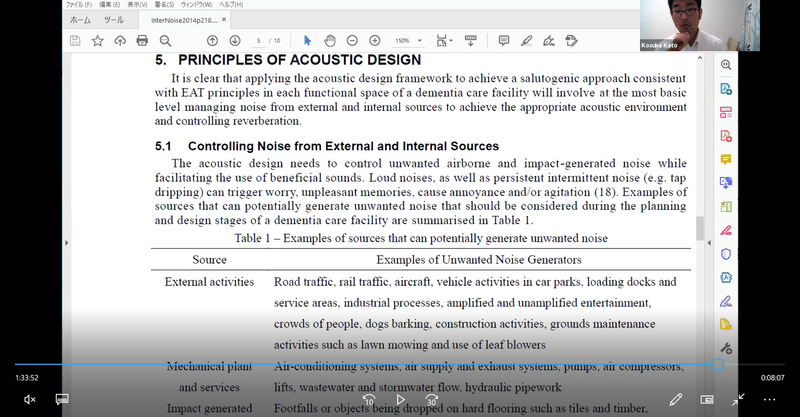

ここ1年くらいは家族介護者の人たちの感情についてがメインだった。気持ちよく認知症の介護生活を送るにはどうしたらよいか、結局これといったエビデンスは無かったため共同研究するという形で帰結している。今回のお題は、認知症の人の「スイッチ」だ。認知症の人からするとそんなものはないが、周りは急に怒り出したりすることで「スイッチが入る」という言い方をする。そのスイッチがどんな時に押されるのか。そういうことをいろんな側面で学生が調べてくれた。看護師の表情をレビー小体型認知症の人がどのくらい認識できているか(笑顔は認識できているがそれ以外はわかりにくいようで、マスクしている今は本当にわかりにくい)、不同意メッセージをとらえる、音響学の観点からのわかりやすい心地の良い音、BPSDの予測ツールなどいろいろ紹介され、それぞれについて話し合う。参加者は福祉職、看護職、老人CNS、認知症専門医と多様。面白い。さらに面白いことに今回は音響学の専門家の阪大の共創機構(工学研究科兼任)の加藤浩介先生にもおいでいただき議論をした。こんな風に多様な人たちが集まる研究室である。

アカデミックスタッフ 山川みやえ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?