小説書いてみました。最終話

ある年のある所。Aは世間的にはおじさんと言われる年へと変貌を遂げていた。職場からの帰り道、街灯の少ない道を歩く。年老いることに物事の感じ方など色々な物への感じ方が変わった。時間は前にしか進まない。死というタイムリミットの中であとどれほど残された時間があるのだろうか。考えるとどこかが締め付けられ痛くなる。時間と共に成長すると思っていた。確かに、人間力など上辺な所は成長したのかもしれない。だが、心の奥底にあるものはなにも変わっていない。これが魂というものなのだろうか。そう言い白い息を吐きながら、街灯に消された夜空を見上げ、若かりし頃から変わらぬ月の姿がこちらを照らしていることに安堵を覚えた。

外を歩いていても、今までに気づけなかった花の美しさや自然の美しさに感動を覚えることが増えた。若い頃、気付くことすらも忘れ死に急ぐでた事を思い出して、老いというのは時として残酷だなと感じさせる。やはり辛さがあり、まだまだ生きるのだと生命力が声高らかに叫ぶ。

やがて、家に着き玄関を開けると猫がこちらを見つめてきていた。ツンデレなのか、無関心なのか分からぬその目には幼い頃から惹かれてしまう。ちなみに、その猫の名前はごん太。

若いころに同姓同名の猫を飼っていたが、寿命を迎えた。彼は完全なる家族であったAは途方に暮れて、やり場のない喪失感に涙を流した。それからしばらくして、一人暮らしを始める事となり、たまたま立ち寄ったペットショップにごん太と瓜二つの猫がこちらを見つめてきて一目惚れをし飼うことを決めた。彼にとっては、精神安定剤のような役目を背負うそんな大切な猫だ。

そんなごん太と戯れ、ソファーに腰を下ろす。アンドロイドの電源をいれ、明日の予定を確認する。ただ画面を見つめ、液晶から飛び出る無数の情報に脳を浸す。さて、何を作ろうか。夜ご飯の事どんなものを胃が欲しているか探る。この疲れ具合で台所に立つほど体力はない。宅配だなと言い、アプリを開き見極める。どれを、胃が欲し食べたいのか。とりあえず、流し込めそうなカレーを注文した。ご飯が届くまでの、絶妙な時間に何をしようかいつも迷う。暇というのはAが苦手としていることだ。眼だけを横に動かすと、当時と瓜二つのごんたがこちらをまた見つめていて、無意識に過去の事を思い出した。家族のこと。学校のこと。音楽のこと。全てが鮮明に蘇る。その中で、ある一つのおかしなページを見つけた。それは顔の見えないピアニストに幾何学的な顔のおじさん。それらの共通点は不可解なこと。そこから、三十年という月日がながれ考えるということを自然とやめていた。なぜ、消えたのか。なぜ、現れないのか。単なる妄想なのか当時と同じようにまた悩む。ひさしぶりに音楽でも聴こうかとこの時に思った。

雪が降りしきるある日、何十年も前に訪れたことのある奏楽館へとまた訪れようとしている。時代の、流れとともに街の景色も含めていろいろなところが変わった。1990年代にスマホを見ながら町を彷徨う人をどれだけの人が予想できただろうか。それと同じ現象が再び訪れた。今回は当時のように順応する側ではなく、想像できなかった側の人間としてだった。なんとも言えない喪失感は私を絶望へと押しやった。心を過去という柵に入れられたようなそんな気がした。そんな、耳に合わない音が鳴り響く街を練り歩き、ようやく奏楽館へとたどり着いた。少し歩いただけどもここまで疲れるとは、若いころを思い出して羨ましく思ってしまう。当時にとっての当たり前は今にとっては、何よりも欲しい物なのかもしれない。

作品名はベートーヴェン作曲の「悲愴」。

まずは第一楽章の、grave-allegro di molto e con brio から始まる。重たく、悲しく、それでも歩いていかなければならず全てが嫌になり「どうして」と歌うそんな楽章だ。彼が、この曲を作曲した時二十八歳という若さで高度難聴を患っていた。その時彼は、どれほど焦り怒ったのだろうか。好きな音色1つ1つが聞こえない、それはどれほど彼を絶望させただろうか。同じにしてはいけないような気もするが、今の自分と同化して見てしまうところもある。そこには、色や光、音、物があるのにそれをどれほど認識しようとしても順応することができない。すきだった当たり前の世界は時代とともに喪失しながら誕生を続けた。次第に、時間の情報量が心の中であふれた。まさに悲愴。溢れ続ける情報はもはや受け止めきれない。自分の中でのダムが決壊した。聞こえてくる音は全て、体の中に溶け込み、時間を逆行させ、色々な世界を創造する。ベートーヴェンの伝いたい思い。そしていままでの記憶。すべてが並走しながら時代が逆行する。曲が終わり拍手で満たされる。

そして間もなくして、第二楽章が始まった。この、受け止めきれない思いをベートーヴェンの優しさで抱擁し受け止め希望とともに決意する。そんな楽章だ。きっと受け止めると言っても相反したことだろう。それでもその相反する思いをも受け止め順応していったということはすごいことだ。彼は、音楽家であり、芸術家でもあり、人格者でもある。そう思った。

やがて第三楽章に進行した頃、ひどく眠気に襲われ気づかぬうちに目を閉じてしまっていた。そこで再び三十年前の光景が目に入ったのだ。最初は目を疑ったが周りの人はマスクを付けていた。それが意味することそれは、パンデミックだ。周りを見渡し、誰かに声を掛け状況を整理しようとした。目に留まった一人の少年に声をかけることにした。すみませんと声をかけるといやそうな顔をしてこっちを見てきた。その顔に負けじと、「今何年ですか」と「声をかけてもタクシー乗り場はあちらですよ」ととんちんかんな答えしか返ってこない。まるで、自分だけが圏外かのように話がつながらない。

私は、あきらめてこの場を去ることにした。とにかく逃げたかった。夢なば早く目覚めてくれ。とんだ悪夢だと心の中で叫んだ。とにかく走った。気づいたころには駅の反対側に来ていてたまたま止まっていたタクシーに乗り込んだ。すると、タクシーの運転手は驚いた顔をしてこちらをのぞき込んできた。恥かしさなど感じる余裕はなかった、「とにかく走ってくれ」と半狂乱になりながら叫んだ。しばらくして、恥ずかしさから死にたくなったが、どこか安心感があった。

グラグラと揺れる車内で、何度も息を吸ってはいて、深呼吸をした。落ち着きすぎたのか、また眠気に襲われ目をつぶった。

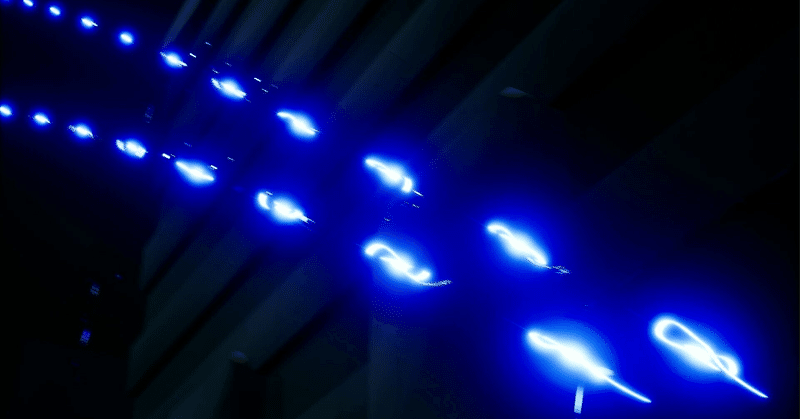

するとそこには十代のころにみた光線。自分という物体はなく調和を乱さぬよう周りと溶け込んでいる。体はなく精神と言われる魂の存在だということだ。その光線に身を任せていると、ある一つの白い部屋に辿り着いた。そこには、グランドピアノが一台。楽譜すらも何十年とよんでいないが、魂が弾きたいと叫ぶ。こんな時に何を弾こうか。運命か月光か。リストから愛の夢だろうか。記憶をさかのぼり頭の中で流れるメロディーを必死に追いかけ指に伝える。ドのシャープがどれかなんかわからない。指が音を探し、元ある音と共鳴し創造する。一つ一つ細かく流れる音一つを指で確かめ、共鳴しまた創造する。それを繰り返すこと一年だろうか。ようやくメロディーが、頭から指へそしてまた耳に戻り、脳のメロディーとハーモニーを奏でる。愛は、何か。そんなのはまだわからない。しかし、流れてくる音はAをそっと抱きしめる。それこそが、音楽の魂と人間の魂との完全なる共鳴。そんな気がした。魂と魂がぶつかり合うとき、その魂の進化が分かる。一人だけの音も、二つ三つとハーモニーを創り上げることでそれは、一つの矢となり未知への扉を開くだろう。そして、そこはもはや社会通念など存在しない。社会に自分をはめるのではなく、自らが世界をを作る創造主となる。どんな顔であろうと、どんな見た目でいようと、どんな存在でいようと、自由なのだ。欲求の果てにあるものそれは何だろうか。破滅か、はたまた次なる欲求への足枷なのか。一つ言えることは、人間ではないことである。本能として備わるものは、すでに機能しない。眠りたい。食にありつきたい。子供を作りたい。それはすべて、人間が生き物の端くれであることを証明する。しかしそれを、望まない今、私を突き動かすのは思考力という先人から受け継ぐ産物である。ここに来て愛はどれ程難しく受容し難いか伝わるだろう。本能の先にあるものは、きれいなものだけなのだろうか。子孫繫栄という備わった生物的本能ではなかろうか。それ以外で、完全なる純粋な愛というものを音楽を通じて表現したいのだ。「常に我に問う。愛はどこだと。」純粋な愛。それは、人をも動かす原動力。私という存在が今どこにあるのか。現実と思っていた現実は何個もあるうちの一つにすぎず全ては平行にそして交差して存在している。自分の本能とは別の存在を周りに美化されることなく突き進むことでようやく、見える景色がある。魂と魂とのハーモニー。Aはピアノを弾くことをやめなかった。あいとはなにかただそれだけを追求したかった。時はこうしている中でも、進んでいる。平行世界で皆同じように流れている。しかし、肉体という鎖から解放された今時間はただの表しとなった。タイムラプスと同じ、無限につながる時間を持ち続ける。その中で、ピアノだけを演奏し、魂と魂のつながりをより深める。社会通念や常識といったものがなくなるとただ自分の道を追い求めるようになる。どれが、現実かなんか定義しようがないが。どこか喪失感で胸が痛くなる。

Aは過去に戻れるのなら、何を自分に説くだろうか。人は常に相反し、人間の核となるものを忘れてしまう事がある。周りからの目、いろいろなものが弊害となり消し去ろうとするだろう。それに流されてはいけない。時代や時間というのもまた常に自分を追い越していき、それを抗おうと必死に戦うが抗えるようなものではない。なぜなら、時間というのは不可逆的な存在だからである。常に核となる部分を忘れなければ、それはどの時代にも価値となる。キリスト教や仏教や、イスラム教などの宗教は何百年という時代の荒波を受けているが流されてはいない。それは、核となる部分がそこには存在しているからである。見失いそうになった時勉強し、体験するのだ。それを伝えたい。白い壁は形を変え、変化する。また光線。光の道のような所へと出た。そこには、当時の私がピアノの前に立っている。話をしても伝わらないことはわかっているから伝えるためにはピアノを弾くしかないと思い、ピアノへと歩いた。とにかく、歩いた。ピアノの前に立ち席を引き座る。今までの思い。それをすべて指に伝え魂の奥底から鍵盤を弾いた。ひきながらこうなのだと自分に説く。魂からメロディーを奏でる。拍手が聞こえた。横目でそっと彼の顔を見るとしっかりと伝わっていた。心を込めてお辞儀をしてその場を離れ出口へと歩いた。

「ありがとう」と伝え、自分は光線へと溶けていく。彼の未来は変わったのだ。私はもはや地平線上の星となった。ならば、あとは自分にしか作れない「後奏曲」を作ろうと、中学校の音楽室を創造し、今もなお弾いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?