何をコントロールするのか

内部統制は、組織の目的に向けて効果的かつ効率的に業務を遂行するための組織のコントロールの仕組みです。

では、何をコントロールするのか。

先日開かれた、経済産業ビジネススクール(KSBS)’時代’セミナー’「二水会」で、高梨智弘講師から一つの見方を提示いただいたので紹介します。

KSBS「二水会」第12講座(2021年8月11日開催)は「新しい内部統制の考え方と800の評価基準の本質!」⇒内から外へ、統制の意味は何?どこまで巻き込めるか?というテーマで開かれました。

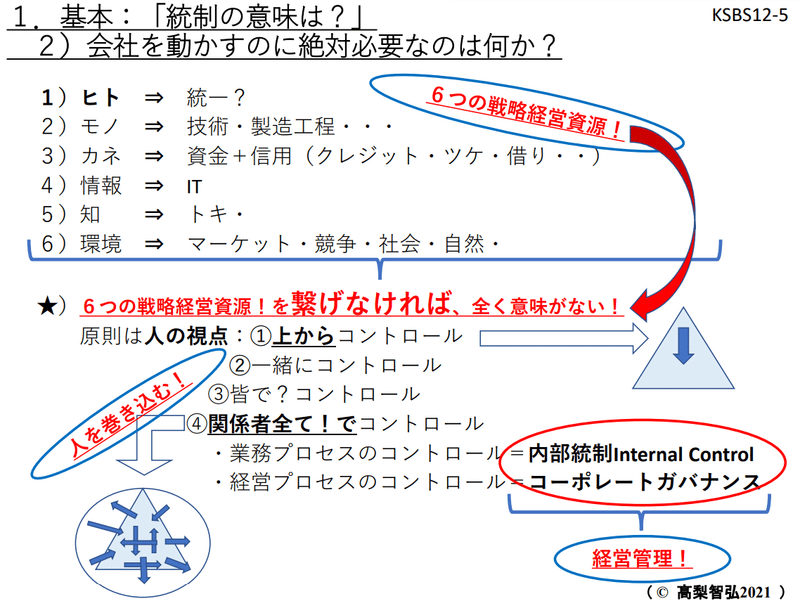

「統制」の意味の解釈から初めて、「何を統制(コントロール)するのか?」という問いかけがあり、もちろん対象は業務プロセスではあるけれども、それは同時に経営資源をコントロールすることでもあるとして、次の図が提示されました。

一般に経営資源と言えば、ヒト・モノ・カネ・情報の4つが挙げられますが、ここではさらに「知」と「環境」も加えられています。

環境がコントロールできるのか?という声もあるかと思いますが、マーケットに含まれる「顧客」は一緒に価値を生み出す重要な資源であり、また、市場環境、競争環境、社会環境は、その変化を捉えてそれを経営に生かすことが求められています。

講義では「情報」を例に挙げて説明がありましたが、一日に百通を超えるメールが届く現状ではその中から重要な情報に当たるだけでも確実ではない、十分にコントロールできているとは言えないことがわかります。

「ヒト」については、戦略的経営資源の一つに挙げましたが、現在では人は資源(人材)ではなく資産(人財)である。ヒトはコントロールする対象ではなく、その他の経営資源を一緒にコントロールする主体であるという主張です。

それが「原則は人の視点」として図に示されています。

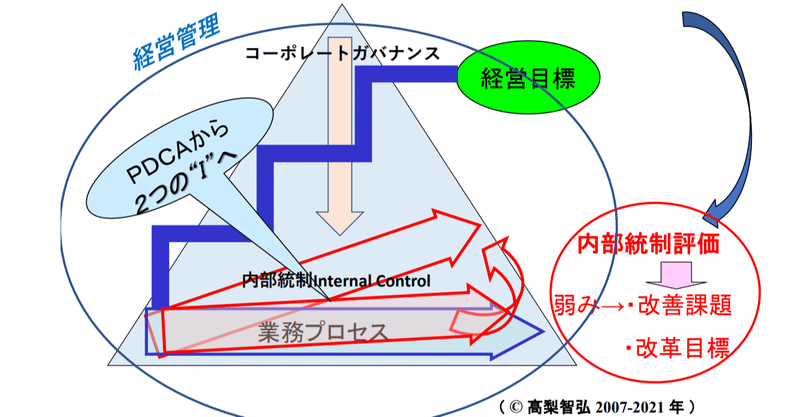

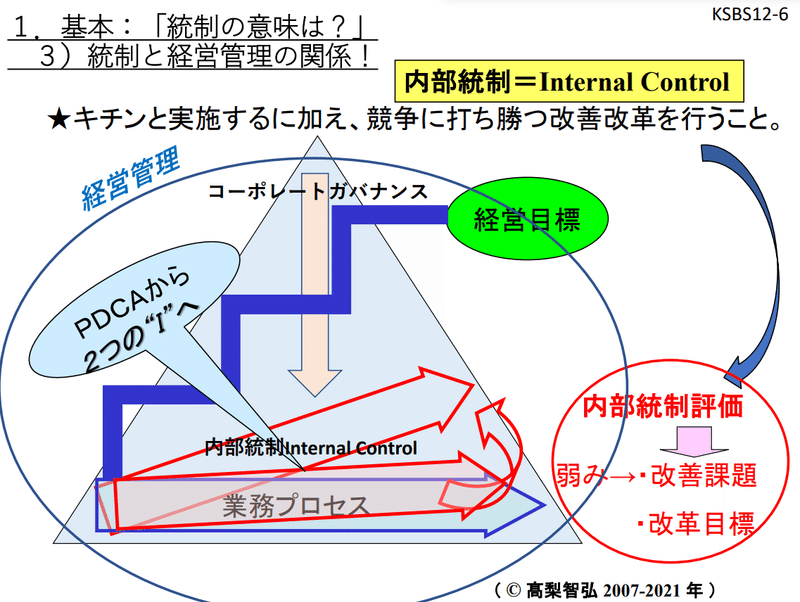

こうしたことから、内部統制は、資源を効果的かつ効率的に活用する仕組みと言えるわけですが、最初から、効果的かつ効率的な仕組みが出来上がっているわけではない、また、より効果的、より効率的な仕組みに改善が必要である。

内部統制評価は、そのための改善の仕組みであり、それがもたらすのは改善(IMPROVEMENT)であり、改革(INNOVATION)である。

図の「2つの”I”」は、この”IMPROVEMENT”と”INNOVATION”です。

★★

内部統制評価基準改訂版「内部統制評価基準 勝ち抜く会社の800のポイント」については、NPO法人内部統制評価機構のウェブサイトをご確認ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?