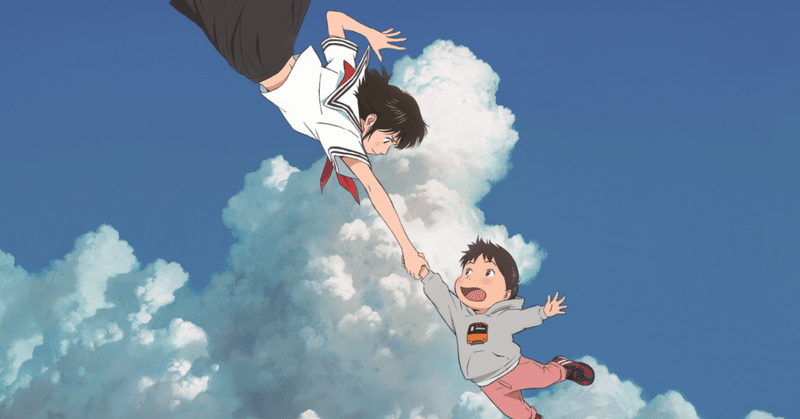

『未来のミライ』

サクッと、映画批評を。

細田守監督の最新作。

DVDをレンタルして観てみましたが、賛否両論あるようですね。

「よく出来た」作品だと思います。

その上で、賛否でいうならば否。

なにより、見通すのが辛い。イライラする。

イライラの原因は、多く指摘が上がっているように、主役の声の違和感です。四歳の子どもの声には感じらない。感覚的に整合しない。

当作が「よく出来ている」のは、映画が描こうとしている事象の不整合が、主役のキャラクターと声優の声のミスマッチという感覚不整合に集約されているから。

声優の配役は誤りではない。監督の意図を表現する配役としては正解だったろうと思います。つまり当作は、愉しめない、愉しんではいけない娯楽作品なんです。

もっとも、「愉しんではいけない」は監督の願望ではないと思いますが。

細田監督には二つの願望があると思います――というか、表現者は必ずこの二つの願望を抱く。

ひとつは、自身の表現を完遂しようとする意志。

もうひとつは、表現が伝わり評価されるという願望。

作品を「よく出来ている」と評価するときの基準は前者の方です。つまり『未来のミライ』は、監督の表現意図の表出には成功している。だからこそ、感覚的な違和感が生じる。

監督の表現意図がヒトという生き物の感覚構造に反しているということ。反していることが感覚的に理解できる。だから、「よく出来ている」...

では、監督の表現意図とは何か。

大人の子供に対する願望です。

大人は大変だ。

だから、子どもよ、どうか大人の大変さを理解して欲しい。

子ども同士で自己救済して欲しい。

この、大人としての「子どもへの願望」が端的に形になっているのが、上白石萌歌の声。

理性のある声。

子どもの域から成長して、自省することができる大人の声。

理性がすでに作動して自省できるはずの声がワガママな子どもを演じるから、イライラするんです。

鑑賞者は声という情報だけで、そこに理性が存在するかどうか、わかってしまうのですね。ヒトという動物の、本能的な知覚です。その知覚から鑑賞者は、理性が存在していて理解ができるはずなのに、「理解できないフリ」をしていることを察知してしまいます。

ワガママとは、「理解できないフリ」のこと。

「理解できないこと」ではないんですね。

四歳の子どもは、まだ、親の愛情が喪失してしまう理由を理解することができません。ワガママに振る舞うことができるだけの能力すら育っていない。

愛情の不足を感じる子どもは、その不足を親に訴えます。

主人公のくんちゃんがやるのが、まさにそれ。

子どもがお腹が空いたと泣いて訴えたとします。

それをワガママだと理解する大人はいません。

ところが、愛情が不足していると訴えると途端にワガママという【理解】になってしまいます。

奇妙なことです。

けれど、この奇妙こそが【大人の理解】なんです。

『未来のミライ』が表現しているのは、奇妙な【大人の理解】から生じる「子どもへの願望」――速く成長して親を理解してくれ!

ひっくり返っていますよね。

繰り返し述べますが、この「転倒」を象徴しているのが上白石萌歌の「声」です。【願望】が「声」という形で感覚的に理解できる。

作品としては、よく出来ている。

もう一点、「よく出来ている」点を指摘しましょう。

主人公くんちゃんの鉄道趣味です。

男の子らしく、くんちゃんは電車が大好きです。

「らしさ」がくんちゃんの個性であるのは間違いないと考えていいでしょう。けれど、趣味を純粋に個性だと考えていいかどうかは疑問です。

物量が多すぎる。

ここからひとつの推測が成り立ちます。

つまり、子どもの個性を利用して親は愛情の代替物を与えた。代替物を与えることで愛情だと【理解】した。

実は、電車のオモチャが代替物でしかないことは、映画の中に描き込まれています。くんちゃんは電車を放り投げるのです。

物語の冒頭、出産で入院している母親の代役で、祖母がくんちゃんの世話をしにきている。母親が帰宅するというので、祖母はくんちゃんに片付けを促すがうまくいきません。そこで祖母は一計を案じてくんちゃんの関心を犬のよっちゃんに向けようとし、成功する。

くんちゃんは関心が他所へ向いた途端、手にしていたオモチャを放り投げる。ありがちな何気ない表現だけれど、だからこそ、無意識が無意識のうちに表出される。くんちゃんにとって鉄道は「その程度のもの」。

そう考えると四歳にもなって、妹を激しく嫉妬するのも理解できます。愛情の独占を阻まれたからではない。もともと不足して愛情供給がさらに細くなったから。

子どもを育てるのに、「おやつ」ばかり与えて育てる親はいません。ところがこと愛情になると、なぜか「おやつ」で充分だと勘違いしてしまう。

これまた奇妙です。

「よく出来ている」のは、趣味の描写に留まりません。

趣味を素材にわざと不安を増大させ、理由を理解させることで「いい子」に仕立て上げるという、親が最もやってはいけないことまでやらかします。

くんちゃんは置いてけぼりにされ、迷子になる。

迷子の舞台として選ばれるのは、東京駅です。

そこはくんちゃんが好きな鉄道のメッカ。

メッカが魔境です。

魔境において、くんちゃんは自立することを迫られます。

けれど、できない。

できなくて、地獄へ送られそうになる。

ぎりぎり「自立」できるのは、妹の未来への愛情を見い出すことができるから。そして、くんちゃんを「救出」するのも妹なんですね。

親は何処へいった?

物語は置いてけぼりを喰らわせた親の自画自賛で幕を閉じます。

「そこそこ、いい親になった」

「『そこそこ』でいいんだ、最悪でなければ」

【不足】があっても、子どもが自分で補ってくれるであろうとする【願望】が

見事に!

表出されたセリフです。

いえいえ、子どもは「補ったフリ」をするだけです。

「フリ」をして、親に気に入られるのが子どもの生存戦略だから。

「フリ」という生存戦略をせざるを得ない、あるいは、することができる能力――そもそも能力がなければしたくてもできない――のことを、ぼくは【サンクション】と呼んでいます。

『未来のミライ』(を描いた大人)が都合良く期待しているのが、〈ワンダー〉です。子どもが理性を獲得して、自身の歴史を理解し独力で、もしくは子ども同士助け合って自己肯定を育む。

確かに、ヒトにはそうした能力はある。

あると信じています。

でも、信じることで役割を果たしたと【理解】するのは残酷なことだと思うのですけれど。

...サクッとは、いきませんでした ^^;

いかなかったついでに、書き足します。

『未来のミライ』は「否」であると書きましたが、それは、細田監督が「否」だということを意味しません。

ぼくは細田作品は好きだし、監督への評価も高い。

今回は作品は好きにはなれないけど、監督への評価は高くなりました。

そのココロは「正直」です。

正直に、自身を表現してみせたと思います。

「正直」の結果が違和感です。

違和感の原因は、細田監督(個人)にあるのではない。社会と歴史にあるのだというのは、いつものぼくの主張です。

本作の中では、

「手のかかる子どもほど、かわいい」

というようなセリフも出てきます。

映画の表現構造にはつながらない“浮いた”セリフですけれど、印象に残る。

こうした反構造的なセリフがでてくるのは、表現を構築している当人にも、構造にどこか違和感を感じている証拠でしょう。

感じるままに。