短編推理ホラー小説 『山小屋の一夜』 −解決編−

(本編をご覧になっていない方はこちら)

明け方まで降り続いた豪雨で地面はぬかるんでいたが、正午を過ぎる頃にはもうすっかり元通り固まっていた。俺たちはこの機を逃すまいと急いで山を下りた。

行きの明るい雰囲気とは打って変わって重苦しい空気が流れていた。それもそのはずだった。なぜなら俺たちはつい先ほどまで遭難していて、絶望的な状況を脱したと思った矢先に大切な友人を一人失ってしまったからだ。

Eの亡骸は小屋に置き去りにしたままだった。みんなと話し合い、今はひとまず下山して、電波の入る場所に到達したら急いで警察に電話する手筈になっていた。

先頭を行くAの少し後ろを俺が続き、そこからさらに後方をBとCが連れ立って歩いている。

後ろを歩く彼女たちは、どうやら俺のことを疑っているようだった。だがそれも仕方がない。Eの死の真相が謎に包まれたままで、平常心でいろと言う方が無理なのだから。もしかすると、彼を殺害した犯人がこの中にいるかもしれないのだ。

やがて、沈黙に耐えられなくなったのか、Cは一人で歌を唄い出した。

しあわせは 歩いてこない

だから歩いて ゆくんだね

一日一歩 三日で三歩

三歩進んで 二歩さがる……

この歌を、俺は聞いたことがあった。よく聞く曲だが、曲名までは思い出すことができない。それにしても、Cはこんな古い趣味をしてたのかと、俺は彼女の意外な側面を垣間見たような気がして嬉しかった。だが今は彼女の歌に耳を傾けている場合ではない。

俺は再び思考に集中した。

Eの死体を確認した時に、俺は気が付いてしまったのだ。彼の衣服に、ひどく擦れた跡があったことに。あれはおそらく摩擦熱で衣服の繊維が溶けた跡に違いなかった。それは、誰かがEを殺害した後に部屋の中央まで引きずって移動した、重大な証拠だった。

待て待て、と俺は一人で激しく首を横に振った。あんな状況で、誰にも犯行する余裕なんてなかったはずだ。

だが、誰にも犯行が不可能な状況ということは、裏を返すと、誰にでも犯行が可能だということを同時に意味しているようにも思えた。

考えれば考えるほど思考は空回りし、迷宮に迷い込んでいく。Eを殺害した犯人は誰なんだ? 俺たちの中に犯人はいるのか? それとも単なるEの持病か何かなのか。あるいは、本当に幽霊や怨霊といった超自然的なものによる仕業なのか——。

電波の受信圏内に入るや否や、俺は真っ先に警察に連絡した。電話応対してくれた人の話によると、あと1時間もすれば、俺たちが今歩いている辺りに到着するとのことだった。

「この辺でそろそろ休まないか?」

俺の提案に、女性陣は揃って首を横に振る。

「この中に犯人がいるかもしれないっていうのに、よくそんな呑気なことが言えるわよね。さては、あなたが犯人なんでしょ」

まくし立てるようにBが言った。Cも一緒になってこちらを睨んでいる。そこに先頭を歩いていたAがやってきて、「まあまあ」と二人をなだめた。

「警察に連絡がついたってことは、ここで待っていれば、僕たちをパトカーに乗せて家まで連れていってくれるかもしれない。一応、遭難した身なんだし、これ以上体力を消耗するのは控えた方がいいんじゃないかな? 彼の言うように、この辺で一度休憩するのも悪くない考えだと僕は思うんだけども」

Aの思慮深い言葉に彼女たちも納得したらしく、ぶつぶつ言いながらも、近くにあった岩に腰をかけた。

気まずい空気が流れる。俺たち4人は、互いに疑心暗鬼になっていた。軽はずみな発言は要らぬ疑いを招く。俺は自分の考えるべき問題に集中することにした。

「でもあたし、Eくんには悪いけど、こうして生き延びることができてよかったと思ってる」

重い空気を最初に破ったのはBだ。

「……そうだね。僕にもわかるよ、その気持ち」とAは大げさに頷いた。

Cも「死んじゃったら、幸せに向かって歩いていくこともできないもんね」と、強く同意しているようだった。

こいつら、こんな時に一体何の話をしてるんだよ……。

3人が呑気に談話している間も、俺は犯行のトリックについて考えていた。その鍵を解くことができれば、犯人の目星をつけることができるかもしれないからだ。たった4人で、なぜ『スクエア』を実行できたのか。その謎さえ解くことができれば……。

「そのフレーズ、さっき歌ってた歌詞にもあったよね。あれ、なんて歌だっけ?」、必要以上に大きなBの声が俺の思考を妨げる。

Cは満面の笑みで、「三百六十五歩のマーチだよ」と言った。そして勝手に歌い出した。少し遅れて、Bも便乗する。

しあわせは 歩いてこない

だから歩いて ゆくんだね

一日一歩 三日で三歩

三歩進んで 二歩さがる……

こんなときに呑気なもんだと、二人の図太い神経を羨ましく思いながらも、突然、ある重大ヒントがそこに隠れているような気がして、俺は思わず叫んだ。

「ちょっと待った!」

俺が急に大声を出したことに全員が驚いて飛び上がる。

「何よ、あんた。せっかく気持ちよく歌ってたのに」

「さっき、なんて言ったんだ?」

「え? あの、『せっかく気持ちよく歌ってたのに』って」

「いや、そこじゃなくて……、さっき歌ってた歌詞を、もう一度、繰り返してくれないか?」

「一日一歩、三日で三歩……?」

「そこじゃない」

「三歩進んで、二歩下がる」

「そう! それだ!」

「……」

「……それが、どうかしたの?」

そうか。この手を使えば、あいつ一人でも『スクエア』を成立させることが可能だったのだ。

「なあ、みんな。もうちょっと近くに寄ってくれないか」

そう俺が言うと、不満げながらも3人は近くに集まった。俺は手頃な棒切れを見つけて、図形を地面に描き始めた。

「その四角形は何?」と、興味ありげに覗き込むC。

俺に対していつも攻撃的なBは「お絵描きしている場合じゃないんですけどー」と冷ややかな様子だ。

「あの小屋での出来事を再現しようとしているのさ」

「どういうこと?」

手を止めて、俺はAの目を見て言った。

「俺たちが最後にEの存在を確認したのは、確か『スクエア』を始める直前だったよな?」

「うん……」、申し訳なさそうにAが答える。

「それまではみんなで一箇所に集まってたもんね」

「そして、『スクエア』をやるために、俺たちはそれぞれバラバラに隅に散らばった。AとEを除いては」

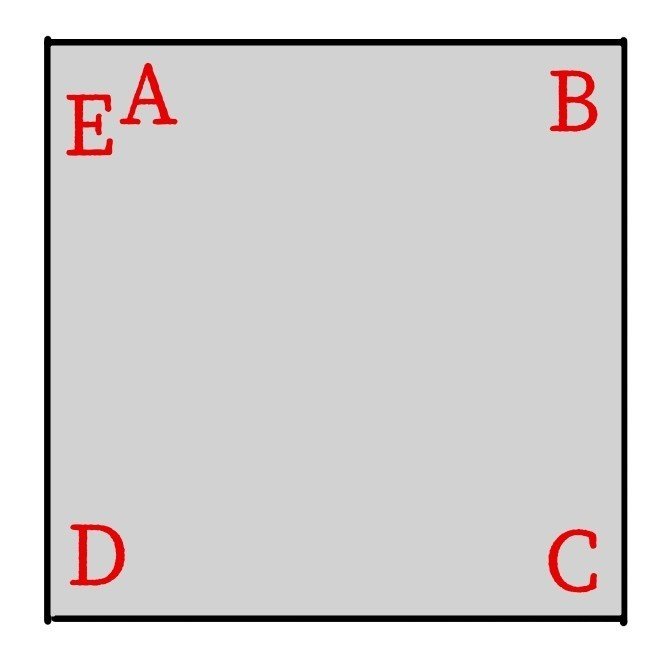

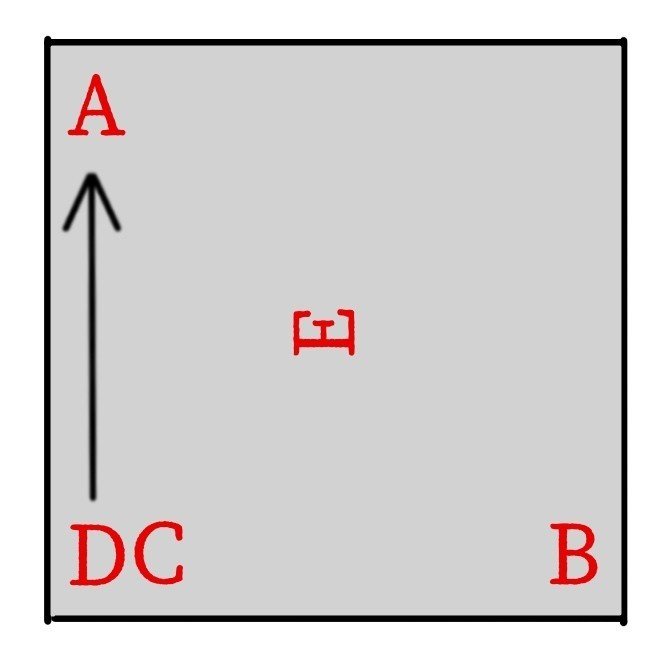

「そうね。時計回りで、Aの隣があたし、あたしの次がC、それからあんた。Eは、Aと同じ位置で待機してたわ」

俺の描いた図に合わせて、Bは一つ一つ指差しながら自分の記憶と照合していく。

「この配置になる前までは、Eは確実に生きていた。これは誰も異論はないと思う。だけどそれ以降、Eが生きていることを確認した者はいない。ある人物を除いてはね」

そう言った瞬間、周囲に緊張が走るのを感じた。

「えっ」

「……まさか」

BとCの視線が同時にAに移る。Aは気まずそうに目をそらしたままだ。

「そう。Eの生死の真相に最も近いのはA、お前しかいない」

Aはしばらく何かを考えているようだった。だが、すぐにいつもの無害な笑顔を浮かべた。それから泣きそうな表情になったかと思えば、両手で頭を抱え込んで嘆くように言った。

「そんな……、もし僕がEを殺したとしたら、なんで『スクエア』が成立するんだよ。Eを殺したのはこの山の怨霊に違いない。この雪山で登山中に亡くなった無念の魂が、生贄としてEを黄泉の国に連れ去ったんだよ」

「お前、本気でそんなこと言っているのか?」

「本気もなにも、僕はずっとEの声を聞いてたんだ。あの小屋の中をぐるぐる回っている最中、何度も、何度も」、Aは取り乱すように俺たちに訴えかけた。そして何かを思い出したかのように顔を上げた。「それに、仮に僕がEを殺したとして、どうして『スクエア』が成立するんだ? 僕を疑うからにはちゃんと納得のいく説明をしてくれるんだろうね?」

「もちろんだ」

あっさり答える俺に、Aだけでなく他の二人も驚いたようだ。全員が目を大きく見開いて俺を見ている。

「まず初めに、A、お前はEと一緒に最初のポジションに立ったとき、その時点でもうEを殺害していたんじゃないのか? おそらく強力な毒物なり薬物なり、Eの体に注入したのだろう」

「そんなことしたら、さすがに誰か気付くんじゃないかな?」、おどおどとした様子でCが疑問を投げかけた。

「果たしてそうだろうか。昨晩は真っ暗で何も見えなかったし、お互いの気配さえ感じることができないほどの大雨だった。毒が体内に回る間、Eが苦しんで呻き声を上げたとしても、それに気付けていない可能性は十分にある」

「……」

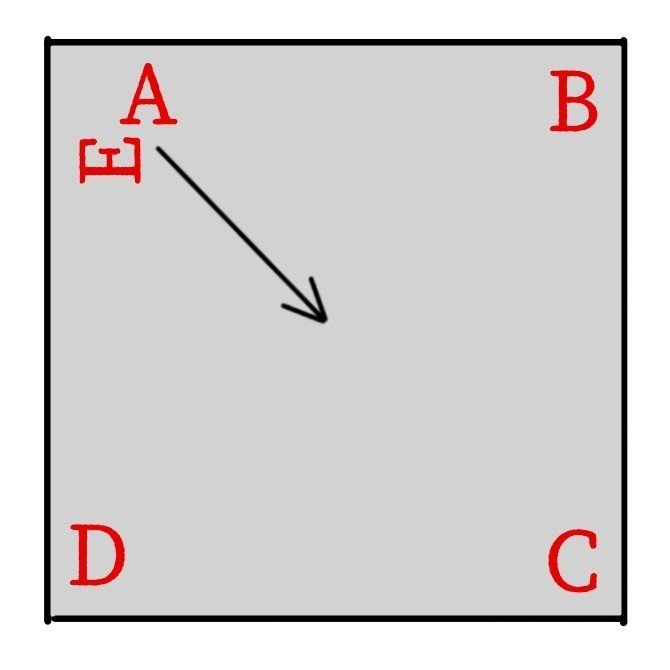

「A、お前は、悶え苦しむEを部屋の中央に運んだんだ。こんな具合にね」

俺は『E』の文字を消して再び描き直し、四角形の中心に向かって矢印を引いた。

「……」

「そしてお前は元の位置に戻り、何食わぬ様子で『スクエア』の開始の合図をしたんだ。そう。始まる前から、Eは、すでにAによって殺されていたんだよ」

しばらく誰も何も言わなかった。Aは青ざめた顔で、両手を震わせている。

沈黙を破ったのはBだった。

「でもさ、そうだとしても、4人で『スクエア』を続けることができたのはどうしてなの? 4人だけで継続しようとしても、ちょうどあんたのところで止まっちゃうと思うんだけど?」

「……そ、そうだっ! あの時点でEが死んでたら、僕たちは絶対に『スクエア』を続けることはできないんだよ!」

「絶対? 本当にそう言い切れるのかな?」

「……そうだよ! 絶対にそんなことは不可能だ。一度に二人分を移動しないかぎり、絶対にね! でもその方法じゃ、一度に二人分移動する役割は4人全員に必ず回ってくるけどね!」

Aは、ひどく取り乱していた。声は上擦り、髪は今までに見たことのないくらいに逆立っている。

「ああ、俺も最初はそう思ったよ。こんなこと、絶対に不可能だって。目の前で人が死んでいるにも関わらず、その犯人を危うく怨霊のせいにするところだった。でも、それが間違いだと気付かせてくれたのが、Cが歌っていた歌だ」

「歌?」

「そう。さっきのフレーズ。『三歩進んで、二歩下がる』。これが謎を解くヒントになった。A、お前なら、俺が何を言っているのかわかるよな?」

「……」

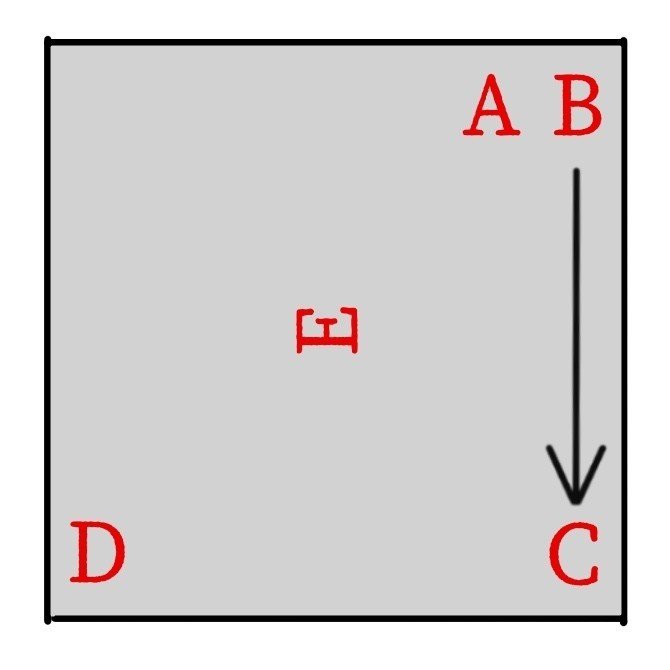

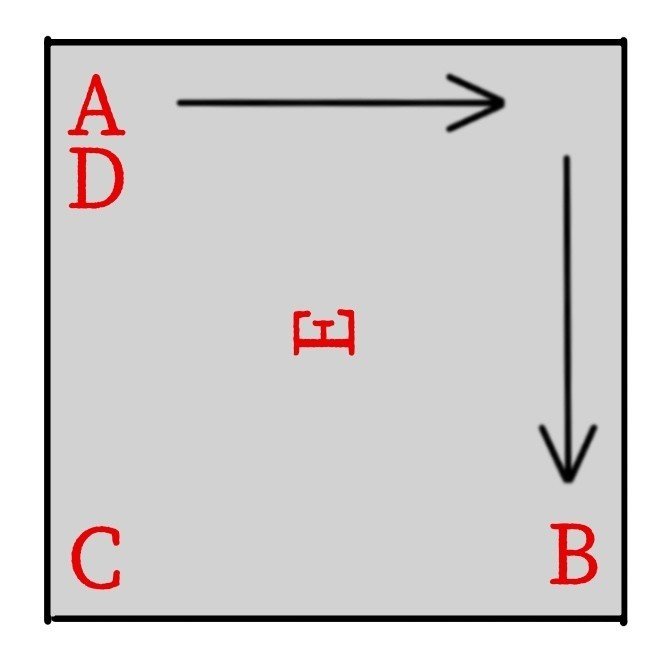

「要するに、こういうことだ。お前(A)は何食わぬ様子で最初のポジションに戻った後、開始の合図をすると、Bのところへ歩いていき、彼女の肩を叩いた」

「そして、Bが次の角に到着する頃を見計らって、お前(A)はその場に留まらずに元の位置に戻ったんだ」

「えっ……まさか……」、Bは俺の言いたいことに気付いたようだ。

Aは何も言わずに地面を見つめている。

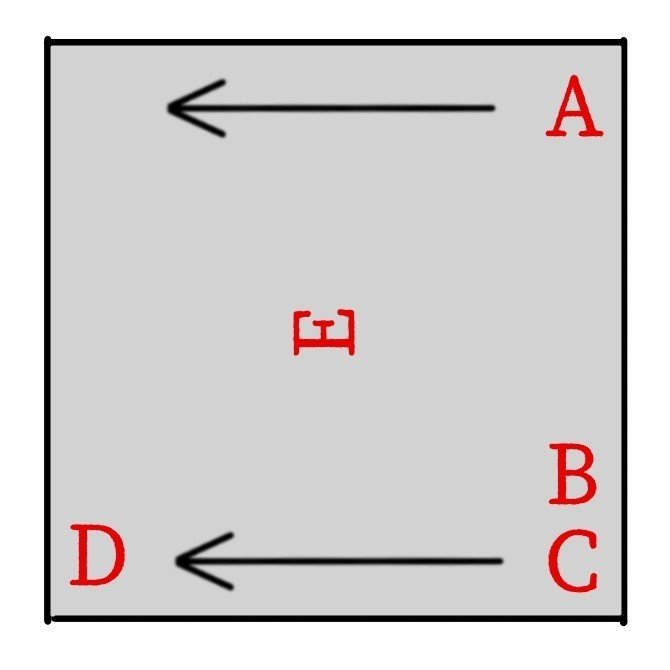

「そして俺(D)は、Eがいるはずの場所に行き、そいつの肩を叩く。そこにいるのがAだとは知らずにね」

ここで「あっ!」と、Cが声を上げた。

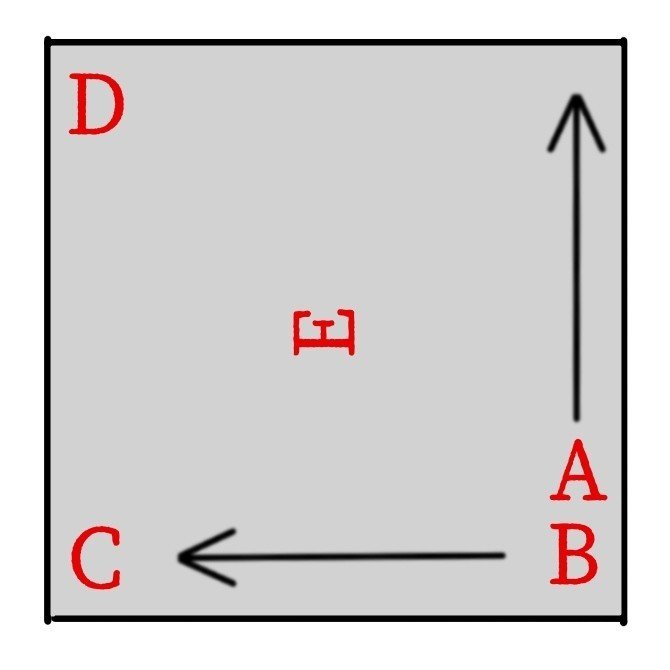

「でも肝心なのはここからなんだ。俺(D)に肩を叩かれたお前(A)は、今度は一気に二人分移動する必要があった。このままだと『スクエア』は中断されてしまうからね」

「そして、BがCの方に歩いて行ってから、お前(A)は元の位置に戻る。……これを朝まで繰り返したのさ」

「……二人分進んで、一人分下がる。さっきの歌はここに繋がるのね」

「そう。このようにしていけば、4人だけでも『スクエア』はちゃんと成立するんだよ。お前が自分の立ち振る舞いにさえ注意しておけばいい話だったんだ」

「そんな単純なことだったなんて」、BとCが同時に息を漏らす。

「だけど、忘れてはいけないことが、もう1つある」

「……」

「雨が降って小屋に避難した後、救助を呼ぼうにも電波が繋がらなかっただろう?」

Bは少し考えるそぶりをして答えた。「うん。でも、あれは大雨の影響だったんじゃないの?」

「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。どっちなのか、真相は俺にもわからない。でもどちらかというと、俺は後者の可能性を疑っている」

「大雨のせいではなかったかもしれないってこと?」

俺は黙って頷いた。それからゆっくり口を開いた。

「先ほどのトリックを成立させるためには、もう1つ、不可欠な要素があったんだ」

「不可欠な要素?」

「……」

「完全な暗闇、だよ」

少しの沈黙の後、「なーんだ」と、つまらなそうにBは言った。「言いたいことはわかるけど、あの山小屋だったら、暗闇を作り出すことなんてそんなに難しくないんじゃない?」

「ひと昔前ならね。今は、現代社会の恩恵というものがあるだろう。例えば、電気の通っていない山小屋でも明かりを灯す方法とか——」

「あ、そっか」

そう言ってBはポケットからスマートフォンを取り出した。

「そう。この犯行を誰にも気付かれずに成立させるためには、スマホの明かりが非常に邪魔だったんだ」

「だから電波を止めて、復旧した時に備えて電池を節約するようにあたしたちを仕向けたんだね」

ここで全員の視線がAに集中する。

しばらくの間、Aは無表情だった。だが突然引きつった笑いを浮かべて口を開いた。「……そんな、よく考えてみろよ。僕は、君たちと今までずっと共に行動してたんだぜ? 携帯の基地局を止めるなんて、できるわけないだろ」

「基地局を止めるくらい、前もって仕込んでおけば大して難しい話ではない」

「…………」

「お前は、俺たちと待ち合わせする前日、あるいはそれ以前にも何度かこの山に下見に来ていたんじゃないのか? そして基地局の主電源を落としてバッテリーの持続時間を調べた」、俺は基地局があると思われる山の方を指差して言った。「携帯の基地局は、万一の事態に備えて電力の供給元を失っても数時間から数日はバッテリー電源だけで機能を維持できるようになっている。で、登山決行日の午後くらいにちょうどバッテリーが切れるように、数日前から下準備していたんじゃないのか。もしかすると、今回の犯行にぴったりの山小屋がないかどうかも、あらかじめ調べておいたのかもしれないな」

Aはしばらく口をつぐんでいたが、これ以上の言い逃れはできないと察したのか、地面に唾を吐きつけて声を荒げた。

「……さっきから聞いていれば好き放題言いやがって。僕はね、前々からEが邪魔だったんだ。無口で気取ったような態度。そのくせ優柔不断ではっきりしない。体系だって、ガリガリに痩せて男らしさのカケラもないくせに、あいつはいつも俺より女にモテていた。それに腹が立ったんだ。そして……」

睨みつけるAの瞳に狂気の色が宿っている。

「そして……それはお前もだ。D。今回の件だって、本当だったら僕がモテるための演出の一つになるはずだった。Eを殺害した犯人を突き止め、警察に突き出す。そしたら、今度こそ僕はモテモテになれるはずだったんだ。BからもCからも言い寄られて、今頃ちょっとしたハーレム状態になっていたはずなのに!」

Aは気味の悪い笑みを浮かべて、ぐふぐふと喉を鳴らした。BとCの顔からは血の気がすっかり引いている。

「……Eを殺害した犯人を突き止めるって……犯人はお前だろ」

「そうさ。犯人は僕さ」、Aは笑った。「でも、僕が犯人である証拠はない。だから僕はすべての罪を君になすりつけるつもりだったんだよ。君はまだ気がついていないだろう? 凶器に使われた注射器が、君の上着の右ポケットに仕込まれているということに。警察が到着したら、あとは僕が迫真の演技をして、君がEを殺す瞬間を見たとか適当なことを言ってやれば、この犯罪は成立するはずだったんだ」

「お、お前は……」

「あの小屋の中で、僕の隣に君を配置した理由が単なる僕の気まぐれだとでも思ったのかい? あの夜、僕はずっと、君のポケットに凶器を仕込む機会を伺っていたんだよ。それにね、今だからいうけど、殺すのはどっちでもよかったんだ。なぜなら僕は、男連中はどのみち全員排除するつもりだったんだからね。でも、僕は失敗した。こんな結果になるんだったら、Eじゃなくて君の方を殺しておけばよかったよ……」

それからまもなくAは警察に捕らえられ、事件は幕を閉じた。『スクエア』という都市伝説に倣った彼の犯行は、肥大化した生殖本能が理性を支配してしまった悲劇として、少しの間、ネットやSNSで世間を騒がせた。

しかし今この時も、あふれる情報の山によって目まぐるしく回り続けるこの世界では、今回の事件のことなど人々の記憶からすぐに綺麗さっぱり消え去ってしまうのだろう。

でも——。

この世界には心霊や怨霊などというものは存在しない。どんな不可思議な出来事にも、必ず理由がある。

その確信を持てたことだけが、今回の事件に巻き込まれたことで唯一俺たちが得られたものだったのかもしれない——。

——それから10年後のある日。

「ねぇ、あなた。誰かから手紙が来てるわよ」

そう言って妻は、俺の胸元に一通の手紙を投げつけた。相変わらず乱暴なやつだ。

あの事件を機に急接近した俺とBは、今から5年前に結婚し、ごく一般的な幸せというものを手に入れていた。

「どれどれ……」

封筒をしばらく眺めてみたが、送り主の名前も住所も、どこにも記されていない。怪訝に思いながらも、俺は封を開けて中身を取り出した。

その一枚の便箋には、赤い文字で、次のように書かれていた。

===================

親愛なるDくん

あの時はどうもお世話になりました。外の生活はどうですか? 僕はいい加減、刑務所の生活にも飽き飽きしてきたところです。

さて、あれから僕も少し頭の中を整理してみたのですが、やはり一つだけ納得の行かない点があって、こうして君に手紙を書こうと思い立ちました。

一度だけ、君に言ったよね。

今でもときどき、あれは幻聴だったのかなぁ……なんて思うんですが、時間が経って、冷静に考える時間が増えれば増えるほど、あれは僕の聞き間違いなんかじゃない、って確信するんです。

そう。あのとき僕が殺したEくんは、5人目として密かに僕たちの仲間に加わっていたのかもしれない。だって、僕は君が話していたようなトリックなんて一度も使ってなかったのだから。一度に二人分も移動するなんて、そんな馬鹿げた真似、僕がするわけないじゃないか。あのときは、君の推理ごっこに付き合ってあげようと思って黙ってただけさ。

それじゃあ、あの時の言葉を、もう一度だけ言うね。

「あの夜、僕はずっとEの声を聞いてたんだ。あの小屋の中をぐるぐる回っている最中、何度も、何度も……何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度もね!!!!!」

『山小屋の一夜』 了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?