この世の果てまで

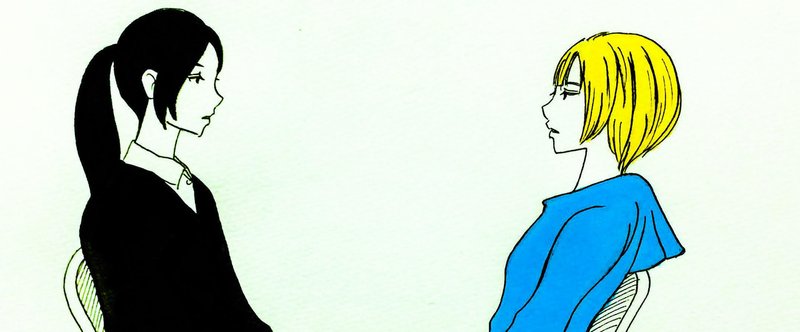

私たちは喫茶店にばかりいる。

というか私たちは喫茶店にしか存在しないのかも。

いつもの店のいつもの席で、いつも似たような話ばかり。歴史上のどの時点の私たちでもかまわない。私たちに変化はない。私たちは私たちという現象みたいなものだから。

話題が尽きたら、テーブル上の水滴や、お互いの爪や、ピアスや、唇をながめていればいい。喫茶店というのはそういう場所だ。

「ああ……」と向かいに座った彼女が言った。

「なに?」と私は聞く。

「店内には音楽が流れていて、私は聞くともなしにそれを聞いている。とても小さなピアノの音。とくに私を高揚させもしないし不快にもさせない。しかしその音は不思議と私にぴったり寄り添い、浸透し、私の骨や血液の一部となっている。私は無感動にその事実を受け入れ、熱い紅茶を少しずつ飲みながら、当たり前のように音楽と一体化している。私とそのピアノの音を分解することはできない。だがひとたび店を出れば、私はすっかりそのピアノのことを忘れ、そして二度と思い出すことはないのだ」

「なんなの急に。こわいんですけど」

「降りてきた……」

「なにが」

「とくに私を高揚させもしないし不快にもしない文章が。しかしその文章は不思議と私にぴったり寄り添い、浸透し、ふふっ、私の、骨や血液の一部となって、くふ、店を出ると、うふふふ、私は……すっかりその文章のことを、忘れてぇー、ぐふふふ、そして二度と、ゴホッゴホッ、思い出すことはあー、ぐっぐっぐ……ぐはは! 思い出すことはないのギャーッハッハ!」

「後半爆笑してるじゃないの」

「はー、面白い」

「なにかを馬鹿にしてるだろ。なにか得体の知れないものを」

「ばれた?」

「お前はなんでもかんでも馬鹿にするからな」

「はー、飽きてきた。すべてに」

「じゃあそろそろ出る? 雨止んだかなあ?」

「店を出ても私のことを忘れないでください」

「一緒に出るんだよ?」

「店を出たら設定が変わっちゃうでしょうが」

「設定が変わる……とは」

「私たちはこの喫茶店だけに出現するモブキャラなんだよ。不用意に外に出たら別の場所で使用される可能性が高いでしょ。世界中のどこにだって駆り出されるんだからね、私らみたいなモブは」

「ほんとにそうだったらおもしろいのにー」

「おもしろくはねーよ。雪山で遭難してる恋人同士とかになったらどうすんのよ」

「それはもはや主人公なのでは」

「主人公は生き残り、我々モブは凍え死ぬ」

「ふふ。だったらそのときは、そうね、裸で温め合おうよ……」

「だめよ」

「だめなの」

「今日の私はとてもじゃないけど勝負にならないパンツをはいています。上下セットになってないのは当然のこととして、その上下の組み合わせが最悪の配色なのです」

「ふたりで裸になったら、私の下着との組み合わせは最高かもよ?」

「ロマンティックかよ。いやロマンティークかよ。エステティークのあとはアンティークのディスコティークで新ステップを披露かよ」

「最後、どうにかしてティークで終われなかったものだろうか」

「贅沢を言わないで。この世界は私たちに都合良くつくられた世界ではないのよ」

「そんな大きな話してた?」

「どこまで逃げても私たちの望み通りの世界なんてない」

「なんかイヤなことでもあったの?」

「ひとりごとです」

「寂しいこと言うなよ」

「この世のすべての言葉はひとりごとです」

「あらっ、名言出ましたね」

「みんな誰かに苦しい言い訳してるだけ。それが言葉の正体さ」

「あらあら。降りてきた?」

「降りてこない。すべての出来事は私たちの要望を満たさない。でもそれは仕方のないこと。私たちモブの願いはすべて神さまに取り上げられて、この世の果てに捨てられてしまったんだからね……」

会話が途切れた。彼女はテーブルの上の水滴をながめている。私は彼女の右耳のピアスをながめている。それは水滴のような形をしている。店内には音楽が流れていて、私は聞くともなしにそれを聞く。とても小さなピアノの音。とくに私を高揚させもしないし不快にもさせない。しかしその音は不思議と私にぴったり寄り添い、浸透し、私の骨や血液の一部となっている。私は無感動にその事実を受け入れ、熱い紅茶を少しずつ飲みながら、当たり前のように音楽と一体化している。私とそのピアノの音を分解することはできない。彼女の指が水滴をはじく。彼女の水滴の形のピアスが揺れる。いつしか私の紅茶はすっかり冷めている。彼女のため息。彼女の瞳は紅茶と同じ色で、それはうっすら濡れている。私は……

「ちょっと」と私は言った。「なんなのこの空気」

「涙腺が決壊するだろ?」

「しないよ」

「腹筋が崩壊するだろ?」

「しないね」

「袖口がめちゃくちゃにほつれるだろ?」

「それ何だよ」

「そろそろ出ようか」

「うーん、そうね。でも雨止んでるかなー?」

「たぶんね」

「どこ行こっか?」

「この世の果てまで」