なめらかなオンライン配信の世界(2)

ハロー。最近は油についてよく考えているしだはらです。

前回の記事内容の続きより、今回はコロナウィルスによる市況の変化から、どのようにオンラインにイベントをのせかえて行ったのかをまとめました。

オンライン需要の活性化

2019年度(2019/4/1-2020/3/31)のFGN運営を行なって行く中で、オフラインイベントを実行する中での登壇者の機会以外にもより積極的にオンラインを活用した施設入居者のPR支援を行なって行く機運がありました。これは物理的な制約や機会の創造がオフラインのみでは回数に限度があるというところからです。

この点より、2019年度の末頃からオンライン強化のための施設設備拡充という動きが生じていた中でのコロナショックによる強制的な移行がその動きをより活性化させることとなった。

2月頃から始まった担当者間での検討の段階では基本機能として拡充しようとしていた部分と今後必要になる施設機能の差分を確認するところから始まりつつ、現状でオンラインで市況に対して早期の情報提供を行なって行くイベントを構成するといった2つの軸が動き出した。

検討において重点的に話されたのは以下の3つ

1.施設におけるハードの見直し

2.オンラインでのアウトプットに最適なツールの選定

3.現況で行うイベントの形、あり方

施設におけるハードの見直し

FGN内には施設の目玉設備として巨大な複合液晶ディスプレイが置かれており、ディスプレイ上の前のステージ区画に登壇者が立ち、ステージ真後ろからでも、昼間であっても十分な照度でプレゼンテーションを行う設備が備わっています。また、イベントスペースに備えられた音響コントロール装置も登壇者の手元首元のマイクから週オンされ、必要十分な音声を会場内に響かせることができた。

一方で、この区画自体は今回の見直しの中ではオンライに最適とは言いづらいものでした。その要因として、最も大きなものは会場全体を照らす照明についてです。

間接照明としてライン、スポットで会場を照らすことは十分であっても、それは人の目を送信先とした場合であって、デジタルカメラやビデオカメラのレンズを通じたオンライン先の画面に届けた時には、暗く重苦しい画面になってしまっていた。また、照度を高めようとしてスポットの量や光量を増やせば液晶ディスプレイの照り返しにより白飛びしてしまう。

イベントの運営を通じて、照明の角度と配置を工夫して行く中で、最適解が見つかったのは7月頭のFGN放送室の最終日だった。ゆうに4ヶ月程度。素人の状況から試行錯誤をして行くお手製のものだったので致し方ないものですが、改めて昔見た、ギャラリースペース、演劇ステージやライブハウスといった環境のことを思い返したものです。

オンライン配信に最適なツールの選定

2020年の後半に差し掛かる中で、もう両手いっぱいに含まれるくらいにはオンラインMTGやカンファレンス向けのツールは脚光を浴びた状態になっています。

- youtube

- skype

- facebook Messenger

- zoom

- Google Meet

- Remo

- Whereby

- cluster

- spatial.chat

- Streamyard

- Microsoft Teams

- mmhmm(βテスト段階)

皆さんもすでにたくさんのサービスでの体験を行われていることだと思います。FGNとしては試用を試したり、既存のツールとの親和性、イベント構成の最適化を念頭において考えて行く中で以下のような構成をとることとなりました。

zoom (webinar) x youtube or facebook live

FGNではイベント動画については基本的に一過性のものとしてではなく、必ず動画収録をベースにイベントを構成しており、それらはFGNの資産であるという認識で2次配信等に活用を行なっています。

配信の母艦となるツールとして「youtubeチャンネル」があり、そこに動画を溜めていくとなると、動画編集をされた方ならお分かりだと思いますが、収録後の動画編集とアップロードが大変であること。

この点を2019年は地道にコツコツと行なっていたのですが、上記の組み合わせであれば画面の自由度は少なくなるのですが、動画編集と動画のアップロード保管作業は必要なくなり1人分くらいの作業が減少することになります。

ここにオプションとして(ほぼ業務委託や専門性の高いスタッフが必要)、OBSやタッチデザインを配信前に設置して動画の表情を変えるといったことも可能であり、昨今のテレビ等で流れるワイドショーはこの構成を利用していることが多いようです。

構成例:

映像:カメラ → ビデオキャプチャ → PC → touchdesign → OBS → zoom → youtube

音声:マイク → ミキサー → PC → → OBS → zoom → youtube

ここまでリッチな構成までは事務局のみでは難しく専門家に入ってもらいながら、回数を重ね、試行を繰り返していく中で出来上がっていきました。

大変。準備だけでも息切れがする感じです。

幸い、映像関連のものことが10数年好きだったのと、ユニークなバックグラウンドを持つ仲間がいたので、へこたれずに対応できた。

現況で行うイベントの形、あり方

そういった流れを経てきた中で、今からのイベントについてです。

オフラインとオンラインのハイブリッド

with coronaと言うように、生活環境と感染症が隣り合わせの状況で進んでいくことを想定していくと、これから先も、いやずっとそうかもしれないけれど、3密を回避した状況は維持継続が必要だと思います。

そうしていく中で、すでに劇場等で取られている対応策のように物理的な会場というのは余裕を持った状態での解放が行われていき、その様子は同時にオンライン上でも配信されているといった、ハイブリッド型のイベントが増えていくでしょう。

心理的な制限がない状態であれば、イベントに参加をするという点ではオフラインの方が体験としては居心地がいいものだと思いますが、コアなユーザーはオフラインで、ライト層や遠距離の人はオンラインでと言うような住み分け、そして、イベント構成での工夫により双方が共存する状況になっていく。

そういった状況が一般化するのは、秋以降でしょうか。とはいえ、冬の第二派の方が・・・と考えると、ちょっとずつでしょうね。

すでにFGNでも何度か挑戦したものとなるのですが、機材配線がこれまた大変で、、、ちょっと誤れば放送事故になりかねない。特に音声ハウリングや音の出力問題が出てきやすい。お近くの方で話を聞いて見たい方はぜひFGNにお越しください。

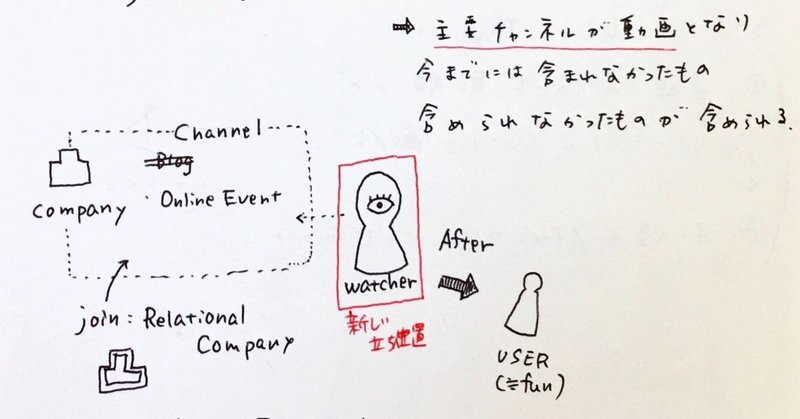

属性変化についての考察

少し引いたところで今回のショックとそのインパクトについて考えると、世界各地で総オンライン化の状況が生じたことにより、オンラインでの発信に対しての認識が非常になめらかな状況になった。

この世界では、主要な情報インプットの方法として動画コンテンツが大量に消費される状況となり、また、zoomに代表されるような、その消費環境も広く一般化しました。

映像はご存知の通り、音声と映像、そしてその中に映り込むソフトウェアによる膨大なデータ量を内蔵したメディアとなっています。テキストや制限のあるタイムラインでは含めることができなかった、ハプニングを含めることができる。この環境を眺める中で、気になるのはオンラインイベントに参加した人のこういった言葉です。

「オンラインイベントやMTGは味気ない」

これについては、映像とイベントと言う2つが重なり合うことで立ち上がった役割がその印象を与えているのだと思います。それは、イベントの「参加者」と言うよりは「視聴者」であると言うこと。

オフラインで参加するイベントには、主となるコンテンツ以外にもその周辺環境や参加している人の顔、ノイズと言うようにアナログな濃密な情報が備わっていますが、オンラインにはそれは存在しません。乱暴な言い方をすれば、オンラインにあるのは人の顔とトピックだけです。

ですので、この参加者と言う感覚を求める人には、情報量が欠乏しているので物足りない。

一方で、僕はイベントの「視聴者」と言う立ち位置が面白いなと感じています。視聴者は自分の最適な環境で必要最低限どの機材を使って、イベントを視聴することができます。似たような環境はすでに存在していて、youtubeやNETFLIXを見ているような感じでしょうか。

オンラインで視聴可能なコンテンツの中のビジネスジャンルの1コマを眺めている。この視点からすれば、情報取得の利便性としては最適です。

視聴者側の視点に立ってここまで書いてみましたが、FGNの施設のようなマッチングを促進する必要がある施設やサービスを販売する企業であれば、これではビジネスにはなりません。

ですので、もう一手間が必要になる。長くなって来たので次回記事でここを掘り下げていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?