お守りのように

ある時、一冊の本から人生をどう生きればいいか、の手がかりを得ました。

その本は、ヴィクトール・E・フランクル(池田香代子訳)著『夜と霧 新版』です。

あまりにも有名な一冊なので説明は不要と思いますが、強制収容所アウシュビッツから生還した精神科医のヴィクトール・フランクル氏が、収容所での出来事を記録するとともに、囚人たちが何に絶望し、何に希望を見い出したかを記したものです。アウシュビッツの生還者による著作はかなり多いように思いますが、この本が時代を超えて読み継がれているのは、単に収容所の出来事を記しただけでなく、精神科医の視点から人間の生きる意味とは何かを問い、今を生きる私たちにとっても静かに、そして力強く伴走してくれているからではないかと思います。「永遠のロングセラー」といわれるのも納得です。

(以下抜粋)

==

ここで必要なのは、生きる意味についての問いを一八十度方向転換することだ。わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているのかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。哲学用語を使えば、コペルニクス的転回が必要なのであり、もういいかげん、生きることの意味を問うことをやめ、わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。生きることは日々、そして時々刻々、問いかけてくる。わたしたちはその問いに答えを迫られている。考えこんだり言辞を弄することによってではなく、ひとえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。生きるとはつまり、生きることの問いに正しく応える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。

==

生きる意味は何かを人生に問うのではなく、その都度人生から問われていることに適切な態度によって応えることが、生きる意味そのものである、というフランクルの考え方が、ストンと私の腑に落ちました。

体の不調に悩み、体調を気にせずに生活できるまで約10年を要しました。特に最初の数年は「なんで、、」「わたし、何か悪いことした?」と、今のこの状況を過去に原因があるという思考に陥っていました。本書に照らせば、「人生から問われていた」あの10年、私は「適切な態度」で応じていませんでした。

このフランクルの考え方は私をラクにしてくれました。生きる意味を考える必要などない、何か苦しい状況にあっても、「いま私は人生から問われているんだ。さあ、どうする? どうする?」と思考を進めることが、多少なりともできるようになったように思うからです。

もちろんこの先、何が起こったって大丈夫、と思っているわけではありません。むしろ、グダグダになって立ち止まることの方が多いかもしれません、ていうか、そうなると思います。ただ、この考え方を知っているのとそうでないのとでは、おそらく思考の流れがだいぶ違うように思うのです。そういう意味で、この本は、そばに置いておきたい「お守り」のような気がしています。

しかし私はこの名著を、20代の頃から何度か読もうと試みましたが、いつも最後まで読めませんでした。自分が若かったということもあるかもしれませんが、40代になって読み切ることができたのは、池田香代子さんの新訳のおかげもあると思っています。そういう意味では、日本語も、その使われ方も、文体も、時代を背に変わっていくし、そのスピードは思っているより早いものかもしれないですね。

本つながりで、もう少し。

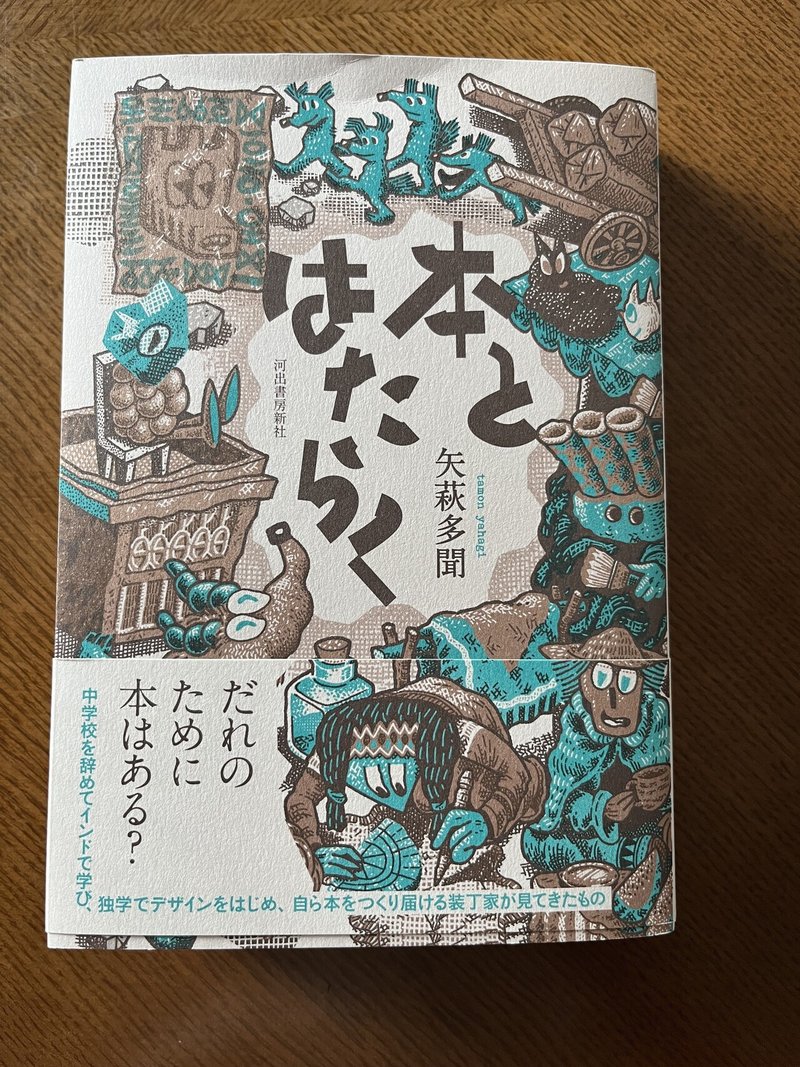

今読んでいるのは、装丁家である矢萩多聞氏の『本とはたらく』。中学で不登校になり、中退して、14歳から19歳までインドで生活し、独学で装丁家になった著書が、どのように「人と向き合って、ともに本をつくるようになったのか」を綴った本。まだ読み始めたばかりですが、すごく面白いと思ったのは、彼がインドで観た映画のワンシーンで、大学生がイギリスから来た白人女性に「インドで一番よく使う言葉は何だと思う」と聞くシーンがある。答えは「アジャスト(adjust) 」。調節するという意味ですが、インドでは少し広い意味で使われるようで、電車などで二人掛けの椅子に三、四人座らなくてはならない時に「ちょっと詰めて」という感じで「アジャスト」する。出身や宗教、コミュニティの違いから習慣や価値観に差が出ることがままあっても、そんな時は付き合い方をアジャストする。ちょうどいい塩梅を見つける。それができないとインド社会でやっていくのはむずかしい、と。

ご自身の体験談として書かれているのは、テーブルをオーダーメイドしたら足が揃っておらずガタガタしていて、文句を言っても職人はしれっとしている。で、置く場所に運んだらおもむろにノコギリでガリガリと切り出したとか。すべてがきっちり作られている日本とは違い、建物の多くは水平に保たれていないし、床も湾曲しているから、テーブルの脚はわざと長く作っておいて、置く場所に合わせて切るのだそう。これがインド式だと。「理にかなっている」。

装丁家の本だけあってカバーがとても印象的。

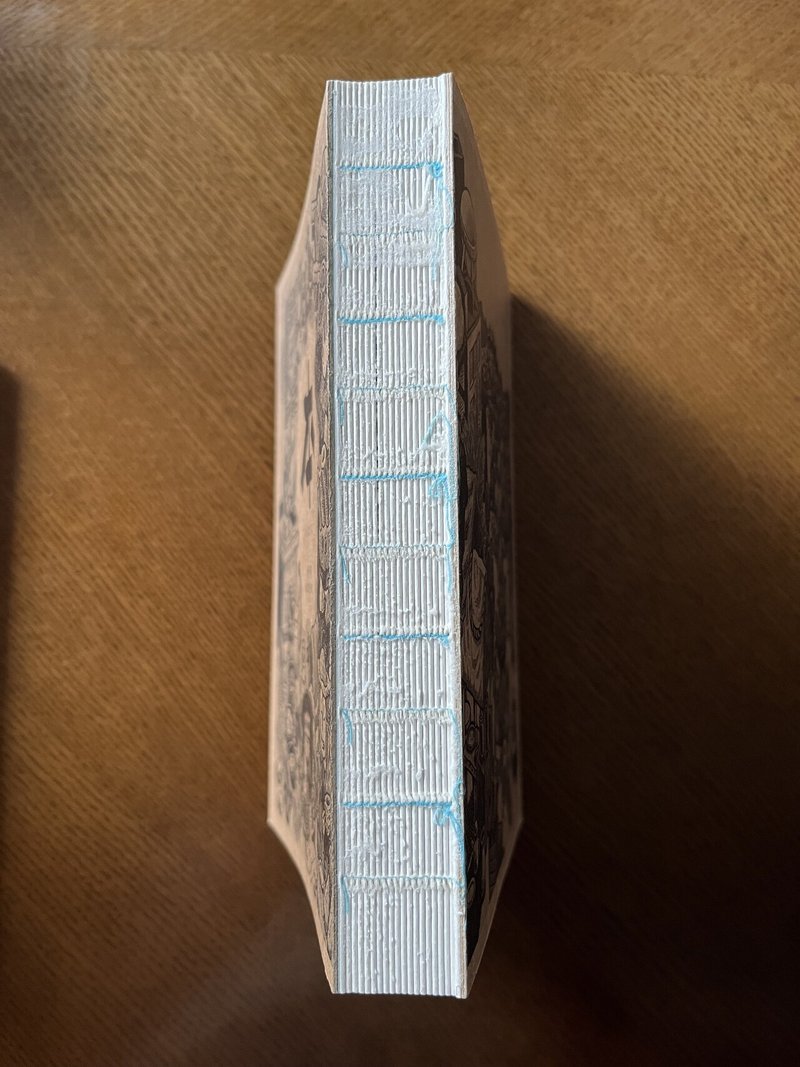

カバーを外すと背表紙がこんな感じ。

なので、本を開くと、パタンと開き、手で抑えなくてもその状態がキープされます。

こういう細部にこだわるところ、好きですねー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?