フェアにいこうぜ

はじめに

初めまして、又はこんにちは。フリーアナリストの長谷川です。普段は、自身で開発・運営するリサーチプラットフォームIshareで、直接的にも間接的にも発行体からフィーを頂かない”真に”中立的な立場でアナリスト・レポートを執筆・発信しております。また、「戦略・経営コンサルタント」×「セルサイド・アナリスト」といったキャリアを活かし、経営×IRの両輪で推進する企業価値向上コンサルやIRコンサル、ベンチャー企業支援などを手広く手掛けております。

IR系Advent Calendar「表」のトリにも関わらず、忙しさにかまけノーアイディアのまま当日夕方を迎え、「何書こう何書こう」とだいぶ焦りながらPCに向かっております。取り合えず「勢いで書き切れるテーマは?」と自身のX(旧Twitter)を見てみると、最近、以下のつぶやきをしたのが目に留まりました。フォースタートアップス(7089)のRikiさんに返信をもらったり、他の方からDMをもらったりしているのに返信できていなかったので、このつぶやきの「真意」について、筆を取ってみようと思います。

投資家と発行体は対等な立場で

「投資家→発行体への要望(苦情)は良く見るけど、逆は見ないの何故ですかね。」、「プロと名乗りながら会計すらスカスカだったり、理解の姿勢すら見せず解釈捻じ曲げる人は普通に詰めていいと思います。」とあります。見方によっては、多少攻めた主張でしょうか。

このコメントの裏には、【真に本質を見定めた上での”株主価値”と”株式評価”を可能な限り近づけるためには、投資家と発行体が対等な立場で、リスペクトを持った上で、「投資家→発行体へ”外部者目線を踏まえた指摘”」をしたり、「発行体→投資家へ”経営者思考に基づく戦略の伝達・理解促進”」を図ることが不可欠である】 との私なりの考えがあります。

残念ながら、投資家と発行体のパワーバランスは崩れているケースが多く、「投資家様」、「アナリスト様」に依っている気がします。当然、「これだけ説明を尽くしても理解しないなら、うちの株を売ってもらって構わない」といったスタンスの企業も一定ありますし、時価総額200~300億円程度の銘柄でも1on1MTG時に「その質問意味あります?」と本質を問い詰めるCFO・IR担当者も居ます。そういった話を聞くと個人的にはスカッとするのですが、投資家と発行体の意見が異なった場合、大宗は「一応見解は伝えるけど...」といった担当者の方がいらっしゃるのではないでしょうか。

仮に、自社の株価が適正に評価されていないと感じるなら、その要因は「投資家がポテンシャルを十分に認識・理解・評価し実行に移していないか」、「自社の見方がそもそも妥当でないのか」、「又は、その両方」でしかないので、そのギャップが何かを探らない限り適正株価に向けたネクストアクションは取れないでしょう。その過程で、発行体側から投資家に意見をぶつけること(又は戦うこと)は個人的には全然アリだと考えています。一応述べておくと、発行体側が「自社の適正な価値とは?」の考えを深く持つことは前提です。基準なしで語る事ほど論点が発散する理由はないので。

とは言え、「投資のプロに強く出られない」、「その場では自分の考えの落ち度を探すのを優先してしまいそう」といった方も一定いるかと思いますので、ここで、いくつかセルサイド・アナリストの実態をお伝えしようと思います。これを見れば、少しは対等に話せるようになるのではないでしょうか(私はバイサイド経験がなく良く分からないので、本稿ではセルサイドに限定して論展開します)。

セルサイド・アナリストって実は…

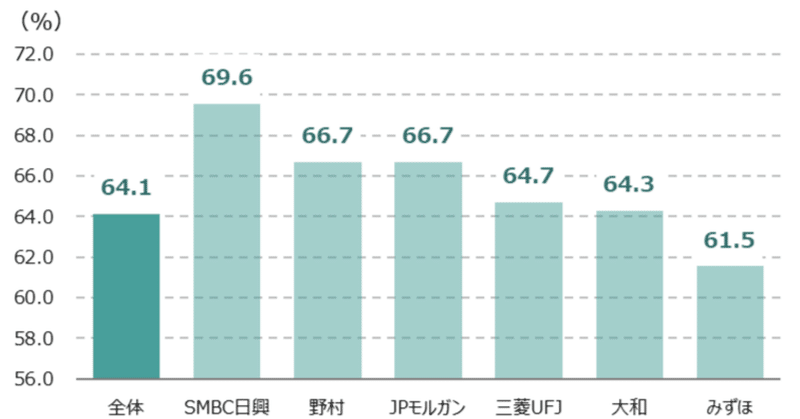

冒頭でも、敢えて何のグラフか書かずにお見せしましたが、上記の割合、何のデータか分かりますか? 正解は「日経ヴェリタス アナリストランキング2023」でストラテジスト/テクニカル分析/クオンツを除く29セクターのTop5アナリスト延145名(=29セクター×5名、一部複数セクターで上位入賞している方は延数のまま集計)の証券アナリスト(CMA)資格の保有率です。(延入賞者が片手で数えられるリサーチファームの個社表記は省きました)

実は、各セクターで上位入賞を果たすような優秀なアナリストであっても、平均して1/3以上のセルサイド・アナリストは証券アナリスト(CMA)資格を持っていない!!です(一応述べておくと、資格保有者は証券アナリスト協会のページで実名公開されるのが一般的なため、名前と所属会社で突き合わせて資格保有如何が確認できます、名前を出さない・登録しない判断も一応あるのですが、セルサイド・アナリストで条件を満たしながら未登録の方は居ないだろうとの前提に立っています)。

「時代が違う」とか、「OJTで学んだ」とか、「結果パフォーマンス出してるんだから関係ないだろう」とか、そんな声が業界関係者から聞こえてきそうです。ほとんど気にされてないのが実態だろうなとも思っています。ただ、2023年12月1日時点で29,243人の個人会員を抱える資格試験で、普段「アナリストです!」と名乗り、またその代名詞とも受け取られるセルサイド・アナリストの1/3以上がアナリスト資格を持たず、体系的な勉強を経ていない(可能性がある)点は、流石にどうかと思います。

逆に言えば、上記を踏まえれば「確かに投資家は株式投資のプロかもしれないが、会計・税務に疎い人もいるし、極論、経営のプロでは無いだろう」 ぐらいのスタンスで1on1MTGに臨んでいい気がします。「うちは強い組織力でもって事業推進していく力が強みだ!」なんて言っても、経営者的には納得する人多いと思いますが、一方で投資家側はイマイチ腑に落ちないって人が殊の外多い気がしてます。

また、私はそこそこ色んなアナリストのワーキングモデルを見てますが、しっかり財務三表回ってるモデル、把握してる限り見た事ないんですよね。一見回ってるように見えても、「その他流動資産/流動負債」や「その他営業キャッシュフロー」で辻褄合わせてるケースが散見されるのですが、誤りですからね。三表しっかり回せないのに、「XX/X期の予想ROICが~」とか、「営業CF/FCFが~」といった論調のアナリスト・レポートを見ると、「そもそも三表回せなくてBSもCFも歪なモデル作ってる人が何言ってるんだろう???」と常々思ってます。

冒頭ご紹介したIshareは、あらゆるプレイヤーにオープンに意見を発信し、意見の違いや批判はレポートに紐づくコメント欄に掲載でき、またそれを誰でも見れるようにしておりますが、根幹には色んな意味で「フェアにいこうぜ」ってスタンスがあったりします。その一つとして、発行体からも批判を受け付けられる仕組みがあったりしますし、結構思いっきりモデル構造を見せたり、頭の中みせる文章を書いたりしているのは、上記のような考えがあったりします。

私、実はセルサイド・アナリスト時代に投資判断「Reduce(売り)」にした発行体から東証PRで「お前のレポートには著しい事実誤認がある」と発信された経験があるのですが、そのリリース見た瞬間、まず思ったのは「あ、こういう形を含め、より本気で双方のコミュニケーションを表出しする形こそ、広く一般投資家に対してはフェアな形だよね、セルサイドとリサーチセールスとバイサイドの閉じられた中で自然に形成されてく暗黙のコンセンサスとか肌感とか、外の人全然分からないもんね」でした。

この経験がIshare構想のスタートだったりしますし、以前実施したアピリッツ(4174)へのリアルタイム公開1on1MTG(ワーキングモデルの画面投影有、アーカイブ)も、そのスタンスに基づく活動だったりします。独自の視点とか、考え方でなく、明らかアナリストの偏見が混ざったレポートを世に出された後、反駁して真を世に問う機会が無いのはアンフェアな気がしています。参考までに、当時私が受けた反駁リリースのURLを掲載しておきますので、興味ある方はご覧ください(結局、著しい事実誤認があったの?に関しての判断は読者の皆様にお任せしますが、依然として私の過去5指には入る渾身のレポートの一本です。URL)

2035年の崖に向け、今できる事は

さて、せっかく風呂敷を広げたので、もう少しだけ広げましょうか。見た事ある人は見たことがある、以下表の話を少しだけさせて下さい。何が言いたいのか一言で言うと、「セルサイド・アナリスト業界、ここから本格的にシュリンクするよ」、「IR責任者・担当者としては、大型含めより発信力の強化が必要そうだよ」です。

見て分かる通り、過去四半世紀で、①上場企業数は2倍近くとなりリサーチ対象は膨れ上がった一方、②アナリストやリサーチファームは減少の一途にあり、③極めつけはアナリストの高齢化が止まらない状況にあります。

バイサイドと異なり1社当たりに割ける時間の相対的に多いセルサイド・アナリストは、その役割の一つとして、発行体と投資家の間に立ち、中立的・フェアな立場で投資情報の仲介者としてオピニオンを発信し、結果として効率的な市場を形作るといったものがあるかと思いますが、将来的にその役割が「本格的に機能しなくなる」局面が来る可能性があります。私はこの危機を、「2035年の株式市場の崖」と勝手呼称しております(このまま高齢化が進むと約10年後に30年戦士のトップ集団が一斉に定年退職年齢を迎えるため。実際にはもう次々引退されて待った無し状態ですが...)。

情報仲介者が機能しなくなるなら、別の形の新たな情報仲介者が現れるか、又は今以上に直接的なコミュニケーションの重要度が増してくるでしょう。「この時価総額規模があればセルサイドも一定見てくれる」のハードルがどんどん上がっていきますので、やはりダイレクトに投資家に伝えるスキルを上げるのは重要な気がします。

私が一番危惧しているのは、「XXXの要素を踏まえればBuyだけど、今のマーケット参加者・環境でXXXを今評価するプレイヤーは圧倒的少数だろう、との考えが蔓延・定着した結果、ファンダメンタルズに回帰する修正力がどんどん弱まる」ことです。やっぱり、成長余地が大きく、「資金さえあれば...」って企業は、(IPO銘柄含め)どんどんEquity調達して、成長して、経済を盛り上げていって欲しいですし、そのためには(ド短期は色々あるにしても)適正・公平な価格でのEquity調達が必要不可欠ですからね。

まとめ

さて、そろそろ何を言いたいのか分からなくなってきましたので、無理やり締めようと思います。本稿では、色々と思いつくままに私自身の思いを書いてみましたが、「結局メッセージは?」と言われると、「①投資家と発行体が対等な立場でコミュニケーションを取ることが、真に本質を見定めた上での”株主価値”と”株式評価”を可能な限り近づける第一歩だよ」、「②2035年の株式市場の崖に向け、否が応でもセルサイド・アナリスト業界はシュリンクしていくので、IR担当者はその前提に立った動きが必要だよ」、でしょうか。上記の世界観で「では、投資家はどう動くべき?」は割愛します。その1トレード1トレードが、巡り巡って日本経済のためになる事を願っています(そんな事考えている投資家は居ないでしょうが…

最後に謝辞を。まず、このような貴重な機会を設けて下さったシゲマツさん、ありがとうございます。思えばIshareの一般認知普及は、私のツクルバ(2978)のInitiationをIRリリース頂けたことがきっかけだったと思っております。立場は変わられましたが、引き続きよろしくお願い致します。

続いて、このような発信を可能とするプラットフォームを世に出してくれたnote(5243)及びCFOの鹿島さん、IR担当のMiuraさん、ありがとうございます。年始一発目のIR向上委員会も楽しみにしております。

また、Ishareで過去取材をさせて頂いた数々のCEO/CFO/IR担当者の方や、私の各サイドビジネスのクライアントの皆さま、ガシガシ決算説明会メモをIshareにアップして下さる湘南投資勉強会のkenmoさん、いつも「いいね!」を下さるオニールさんはじめTwitterで絡んで頂ける界隈の方々、皆さまのおかげで「フリーアナリスト」として活動出来ております。

最後に、このダラダラとした本稿を、最後まで読んで頂けた読者の方に感謝します。何か一つでも、読者の方に訴えかける事があったら幸いです。2024年、いい年になると良いですね、皆々様、引き続きよろしくお願い申し上げます。

フリーアナリスト|長谷川 翔平

よろしければサポートお願いします!頂いたサポートはフリーアナリスト及びIshareの活動費として利用させて頂きます!