主イエス・キリストの聖なる父。これこそ聖書の中心題目(~高倉徳太郎牧師

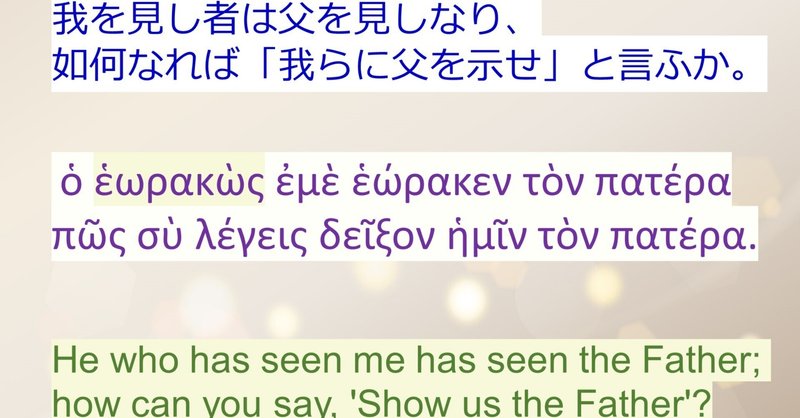

キリスト教会は、神は「霊」(ヨハネ福音書4:24)であり無制約の存在ゆえに人知ではとらえきれないので、神が御自分を対象化すべく啓示することによって、人間が認識できるようになさったのだ、その対象化された者がイエス・キリストであり、「神は人になった」のだと語ってきました。つまり歴史上に生きたイエス・キリストという人物は、昔の信仰箇条にあるとおり「まことに神」であると同時に「まことに人」であったというのです。その根拠としてあげる代表的な聖書箇所が、ヨハネ福音書14:9の特に後半「わたしを見た者は父(なる神)を見たのである」…これは弟子のピリポから「わたしたちに父(なる神)をあらわしてください。そうすればわたしたちは満足します」という要求に応じたイエスの答えでした(12:45参照)。

その答えでピリポが満足できたのかどうかはわかりませんが、現代のクリスチャンの多くはそのイエスの言葉に満足しているようです。だから何かにつけイエスさま、イエスさま、と言って、イエスさまさえいれば、父なる神はいてもいなくてもよいかのようなありさまです(その極端な例が一部の教派について言われる「ジーザス・オンリー」・「ワンネス」)。

それはともかく、イエスがピリポに対して「わたしを見た者は父を見た」と言われた、その「わたしを見た者」というのは、いったい御自分の何を「見た」と言っておられるのでしょうか?イエスご自身の身体…姿かたちでしょうか?父なる神がイエスという一人のユダヤ人に化身したということなのでしょうか?

私は、それがいかに神話の枠組みで言われているとしても、とてもそのような解釈はできません。イエスは、ご自身の身体…姿かたちを「見た者」は父なる神を見たのだと言われたのではなく、ご自身の宣教のはたらきにおける「ことば」と「わざ」を「見た者」は、そのイエスの言動を通して、父なる神がいかなるお方かをイメージできたはずだ…といった意味で言われたのだと解します。その点では、ヨハネ6:40「わが父の御意は、すべて子を見て信ずる者の永遠の生命を得る是なり。われ終の日にこれを甦へらすべし』」における「子を見て」の解釈も同様です。「子は親を映す鏡」という諺があるように、神の子イエスの言動を観察すれば、その言動における父なる神に対する畏敬や賛美などの信仰態度から、間接的に父なる神の権威や慈愛が示されるということです。

たしかに、イエス・キリストを信じることで救われるという宗教だからキリスト教なのですが、ではなぜイエス・キリストを信じるのか?と言えば、それは唯一の神との関係に入るための唯一の道・仲介者だからです。究極の目的地はキリストではなく神なのです。ちなみに聖霊については、当方はカトリック教会と正教会との所謂フィリオクェ(Filioque)論争では後者の立場(=本源父神=「フィリオクェ」無し)の方が、より聖書的であると信じています。

「これ凡ての物は神より出で、神によりて成り、神に歸すればなり、榮光とこしへに神にあれ。アァメン。」(ローマ11:36)

「キリストは究極的ではあるけれども、なお最終の究極者そのものではない。それは存在者が『どのように』あるかの根拠であって、存在者が『ある』ことそのことの根源ではない。そして存在者の『存在』の根源、すなわちあらゆる有の創造者は神なのである。だから新約聖書ではキリストだけではなく、神が語られ、神が創造者なのである。」(八木誠一著『キリストとイエス』講談社現代新書 p135)

だから私は、神に比してキリスト偏重の風潮を「キリスト止まり」と呼んで疑問を抱いてきました。なぜなら旧,新約聖書66巻の中心はあくまで創造主にして摂理主である「神」…イエス・キリストの父なる神エホバであることは言うまでもないことだからです。

「キリスト=メシア」とは「油を注がれた者」であり、歴史的には王や祭司などであり、当然、油を注ぐ主体である「神」に従うことが前提とされています。キリスト教の名の由来も、イエス・キリストが従った父なる神の存在を大前提としているわけなので、「キリスト教」だから「キリスト」が第一の存在だ…などとは言いきれません。

「『キリスト論的称号』を用いたイエスの位置づけばかりを強調すると、キリスト教にとってもっとも重要なのがイエスであるかのような誤解を生じさせてしまう。キリスト教の運動にとってもっとも重要なのは、もちろん神であり、そして神と人の関係であるところの『神の支配の現実』である。これとの関係で地上のイエスは一つの役割を果たしただけである。(中略)また『キリスト論的称号』を用いたイエスの位置づけに限らず、イエスを不用意に重視する立場はキリスト教の流れの中にさまざまな形で生じている。いわゆる『キリスト中心主義』(christ-centriame)である。そして、イエスの重要性があまりに強調されているために、『キリスト中心主義』がなぜ問題視されねばならないかさえ分からない指導者も少なくない。」(加藤隆著『一神教の誕生 ユダヤ教からキリスト教へ』講談社現代新書 p255~256)

「神学と呼ばれる世界の言葉の遊戯は『イエス・キリストのみが――全知なる神である』となって『父なる神』を見失ってしまっております。これは大変なことだと思います。」(小田切信男著『キリスト論・ドイツの旅』紀伊国屋書店 p263)

イエス・キリストは聖書を通した神の啓示の中心ではあっても、信仰の中心ではないのです。そしてキリストが特別啓示であるということに関しても、「バルトをはじめとする人々のキリストにしか啓示がないと言うのは、行き過ぎで、神の啓示はキリスト出現以前の旧約時代の預言を通してもあったので、とても受け入れられない。キリストだけに啓示があると主張すると、キリスト出現以前の旧約聖書において、あるいは、旧約時代の啓示がなかったことになってしまうが、そんなことはない。神は、ヘブライ1:1、2前半で語られているように、旧約時代の昔に、いろいろな方法で先祖たちに啓示していたのである。したがって、バルトをはじめとする人々のキリスト以外に啓示がないというのは、聖書に即していないという結論となる。」といベルクーワの指摘は重要だと思います(webサイト「佐々木稔 キリスト教全集 説教と神学」の「ベルクーワの著作の紹介」の「第5章 キリストの啓示は排他的か」)。minoru.la.coocan.jp/berkuwergeneralrevelation5.html

「われわれはただただ正統主義的な『キリスト論的集中』といったような捉え方の中に止どまり続けていてよいのだろうか。三一論をアプリオリーに前提して、以上のような『神中心主義』をただユニテリアン的だと一蹴してしまいつつ、無造作にイエス・キリスト=神としてしまってよいのだろうか。むしろこのような『神中心主義』の中でこそ、あのナザレのイエスをキリストと告白することの真の意味が明らかになるのではないのだろうか。われわれは今そのように深く問われているのだと私は思う。」(青野太潮著『「十字架の神学」の展開』新教出版社 p61)

「われわれはいったい何をそんなに恐れているのだろうか。いったい何にそんなにおびえているのだろうか。使徒信条の内容は決して新約聖書の使信を正確に伝えているわけではないと言うことが、それほどに恐ろしいことなのか。三位一体の神というとらえ方の萌芽は新約聖書の中にあるにはあるが、その後の教会史において確立されたような理解は新約聖書の中にはまだないと言うことが、それほど忌避すべきことなのか。とくにパウロにおいて、キリストは神に従属するという神中心主義が強固に横たわっていると言うことが、それほどに不信仰なことなのか。」(同書 p5)

「本来一つであるはずの神が異なる三つの姿をとるということは、キリスト教を多神教の方向へむかわせていく要因となっていきます。しかも、この世界を創造したとはいうものの、直接世界に働きかけてこない父なる神は、後景に退いていかざるを得ません。それに代わって前面に出てきたのがイエス・キリストです。(中略)聖霊にかんしては、後のキリスト教美術では、鳩など特有のシンボルで表現されることになりますが、基本的にはっきりとした形をとりませんから、ますますイエスが前面に出てくることになりました。」( 島田裕巳著『キリスト教入門』扶桑社新書 p103~105)

当方は、聖書の父と子と聖霊の「三・一」関係は、キリスト教の信条・教理における所謂「三位一体」の「位(格)」とか「(実)体」(=本質)とかいった形而上学的思弁としては無批判に受け入れることは致しません!聖書が示す救いの核心は「永遠のいのち」…創造主との関係に入ることだから、聖書から体系的に明確に説明されていないことまで説明する必要はない!

「『ヨハネによる福音書』(10:30)にある『私と私の父とは一つである』というイエスの言葉は、決してカルケドン信条が言うような本質での一致を語っているものではなく、自分は父の意志をこの地上で実践しているのだから、自分が行い語っていることは父の意志そのものである、というイエスの主張なのである。従って、私は三位一体論も、父なる神、イエス・キリスト、聖霊の三者を信じていればよく、(聖書には元来存在しない信仰なのだから)本質的な一体を信じる必要はない、と言っているのである。」(野呂芳男氏の講義「ユダヤ・キリスト教史」第38回)

「三位一体」は、「キリスト教のヘレニズム化」とか「福音のギリシャ化」といわれる歴史を抜きにしては論じ得ません。以下、八木誠一著『〈はたらく神〉の神学』(岩波書店)より引用します。

<私は、キリスト教はローマ中心に発展するようになってから新約聖書の宗教とはかなり違うものになってしまったという認識を持っている。それはつまり、現在キリスト教といわれている宗教の直接の起源は、新約聖書ではなく、ローマの国教となったキリスト教だということだ。キリスト教の変質とは、よくいわれるようにキリスト教がヘレニズム化した(まずは東方教会が、本来持っていた正当な認識をギリシャ哲学の存在論的概念で表現しようとした結果、表現と実質に齟齬を来し、実体論的思考が優位に立つようになった)というだけではなく、「人格主義」の一面に偏したということである。>(p4)

「神を人格として表象し、さらに子なる神、聖霊なる神をも人格(ペルソナ)として表象したら、三位一体は三神論となり、両性論的キリスト論は二重人格となってしまう。人格主義的神学の用語で三位一体論とキリスト論を語ることが困難な所以である。」(p119~120)

私見では三一神論においては、父なる神のみが人格的存在であり、子なる神と聖霊は、神のはたらきの面で感得して然りです。前者はおもに(特別)啓示としてのはたらき、後者はおもに伝達と感化のはたらきです。

ちなみに八木誠一氏は、カルケドン信条の「真(まこと)に神、真(まこと)に人」について次のように述べておられます。

< 作用的一が「まことに神・まことに人」(両性論的キリスト論)である所以が了解される。これは実体論的に考えてはならない。この一は、作用論的に考えなければ成立しない。実際「まことに」(vere)は副詞であるから、「まことに神・まことに人」は作用論的に語られているのであって、神も人も動名詞的である。>(『イエスの宗教』岩波書店 p26)

< もしナザレのイエスが神であるなら、すなわちナザレのイエスを主語として、イエスが「まことの神・まことの人」であるというなら、そしてこの意味でイエス・キリストは永遠に神人二性を具えていると言うなら――伝統的・正統的教義学はこのように教えて来た――、時間と空間の創造前にひとりの人間がいて、この人間が創造に関与したことになってしまう(ある高名な神学者はこれを肯定した)。そしてまた「復活」の後のイエス・キリストは相変わらずひとりの人間として存在することになってしまう(ある高名な神学者はこれを肯定した)。しかしこれはもはや逆説ではなく、到底ありえない背理だと言わなくてはならない。>(『キリスト教は信じうるか』講談社現代新書 p198)

背理でもなんでもいいんですが、いかに宗教だからといっても現代の科学的世界観も創造主なる神の摂理のうちであると信じるなら、神話的迷信は程々にすべきでしょう。「高名な神学者」だからこそ「盲」信的・迷信的なのかも知れませんが…。

「その日、その時がいつなのかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。」(マルコ13:32)という、 この一句だけ見ても明らかなことは、ヨハネ福音書で「ひとり子なる神」と言われてる「子」なるイエスは、「神」とは言え、父なる「神」と同義ではなく、すなわち何でも出来るという意味の「全能」ではないということになり、「天の御使いたち」とは同等であっても「父」とはけっして同等ではあり得ないという事実です。にもかかわらず伝統的キリスト教はこうした聖句の証言を真摯に受けとめず、三位一体の教義に合うように詭弁を弄して歪曲してきたのです。

「未だ神を見し者なし、ただ父の懷裡にいます獨子の神のみ之を顯し給へり。」(ヨハネ福音書1:18)

「イエス彼に言ひ給ふ『われは道なり、眞理なり、生命なり、我に由らでは誰にても父の御許にいたる者なし。」(同、14:6)

「それ神は唯一なり、また神と人との間の中保も唯一にして、人なるキリスト・イエス是なり。」(テモテ第一2:5)

キリスト教は「霊」なる神が自己対象化されたのがイエス・キリストであると言います(特別啓示)。「霊」だからといって得体の知れない存在ではなく、イエスが「子」として従順に関わる「父」としての人格的イメージにその偉大さ(ヨハネ福音書14:28)などが示されており、ひいては旧約聖書の族長や預言者や詩人などとの関係においても、その権威や栄光が現れているのです。但し、旧約聖書の「ヤハウィスト」の資料(J)の中には異教的要素だと指摘される世界観や神観も含まれているので、人格的存在というより擬人化されて、天から地上に降りて来る物語において人と等身大の存在として描かれていたりします(本多峰子氏の論文「ヤハウィストの神:旧約聖書のはじめの神観」参照)。

イエス・キリストが聖書を通しての啓示の中心であるといった考え方自体は私も受け入れ得ますが信仰の中心ではなく、ましてや「神が人になった」(受肉)という実体論的な意味では受け入れません。それは神話を無批判に受け取っているからであり、しかも過去にひとりの人物を絶対化してそのカリスマを利用した為政者によって国民が苦しめられ生命を奪われるという歴史を経験している日本国の一民としては、歴史上に「神」でもあり「人」でもあるという神人混交の怪物が存在したという点では「人が神になった」と言うのと同じ迷信としてしりぞけるべきだと思うからです。イエスはあくまでも「人」として、「神」と「人」との間で「道」となり、永遠の「生命」に入るという救いへと導く「真理」の光として仲保のはたらきを担ったお方であると信じます。

私見では、宗教を正邪に分け得るとすれば、邪教の最大の特徴が人間神化です。同じく現代のキリスト教系3大異端とされてきた中でも、「エホバの証人」が、旧「統一教会」や「モルモン教」と特に異なる点がここにあります。旧「統一教会」の文鮮明氏の以下の文言は、部分の切り取りではありますが、彼の宗教の邪性が如実に表されていると感じられます。

「神は人間に対して主体であり、我々は神の対象であります。対象は主体の完全なる反映であります。ゆえに人間は神の見えるかたちであり、神は人間の見えないかたちであります。主体と対象とは本質において、一つなのであります。神と人間とは、一つなのであります。人間は実体化した神なのであります。」(1973年のワシントンでの講演「神の人間に対する希望」より)こういったことは要するに聖書の「イマゴ・デイ」の誤解かと思われます。この点では、「神は自分のかたちに人を創造された」ということについての以下の解説は、信徒にとって参考になるでしょう。

「神が人間を『神の像』にしたがって造りたもうたとしるされる場合(創世記1・26、27)、その『神の像』は人格性を意味すると解してよいと思います。それでは人格性とはどのような内容をもつものでしょうか。聖書によれば、神は『愛』であります(第一ヨハネ四・一六)。ここよりして、神の像としての人格性を、愛の主体として解することができると思います。」(北森嘉蔵著『日本基督教団 信仰告白解説 増補改訂版』日基教団出版局 p58)

「神は、体をお持ちにならない方(キリストは「神は霊である」と言われた)であるから、神の体に似ているのではなく、その霊性に似ているというのである。だから人間の肉体から逆に考えて、神も人間のような顔形であると思うのは誤りである。わたしたち人間は、神に似た霊性を与えられたのである。つまり神は人間の霊性の原型なのである。」(三浦綾子著『旧約聖書入門』光文社文庫 の「一 天地創造」)

但し、神の人格性…すなわち非偶像性は「愛」だけに示されるわけではなく「怒り」にも示されていることは、北森氏自身もご著書『救済の論理ーキリスト教入門-』(教文館)において指摘しておられるとおりです(p34)。また、神はいかなる意味・仕方においても「体をお持ちにならない」とは言えません。聖書には「顔」などの比喩によって(⇒「アンスロポモルフィズム」…勝村弘也著『旧約聖書に学ぶ』日基教団出版局 p32~参照)、神が生きた存在であることが示されています。

「聖書的には、ただ『人が神になる』という思想ばかりでなく、『神が人になる』という思想も異教的であると考えられます。人となったのは、たとえ、いかに神に似ていても神ではなく『神の子』と語られる所に福音の基盤があるように思われてしかたがありません。」(小田切信男著『キリスト論・ドイツの旅』紀伊国屋書店 p358)

ちなみに、伝統的キリスト教においては正教にも「神成」(Θέωσις)という人間神化の教理があります。ローマ・カトリックやプロテスタントにおいても、いわゆる神秘主義的な信仰にはそのような傾向を感じられます。

いわゆる天皇制ファシズムの時代、まさに国家ぐるみで人間の神格化がおこなわれたわけですが、現人神として崇められた天皇陛下ご自身が、そのようなことはいちばん迷惑に感じておられたのです。

「又現神(=現人神)の問題であるが、本庄だったか、宇佐美(興屋)だったか、私を神だと云ふから、私は普通の人間と人体の構造が同じだから神ではない。そういふ事を云はれては迷惑だと云った事がある。」(『昭和天皇独白録』文春文庫)

代々の日本人にとって天皇という存在は西洋の王のような権力者ではなく、ましてや西洋のGodのような絶対的かつ超越的な存在ではなく、おおらかで慈悲深い大祭司のイメージなのです。その点では、小室直樹氏などが指摘するように国家神道がキリスト教を参考にして構築された可能性が指摘されている点は皮肉のようでありますが、元々ある意味、キリストのイメージに近い部分があったと言えなくもないでしょう。ましてやそこに国家神道において絶対的イメージが被さったのです。

「日本の教育がキリスト教信仰を天皇信仰に置き換えて取り入れられていることを内村鑑三は批判しているのである。これは何も教育に限ったことではなく、明治憲法もキリスト教の神を、天皇に置き換えて制定されたたため、以後天皇は絶対神(古来から日本の神々に絶対神は存在しなかったのであるが)として信仰されるようになったのである。」(深津容伸氏の論文「日本人とキリスト教」)

<天皇は神である。天皇が正しいことをするのではない。天皇がすることだから正しい。これが、天皇イデオロギーの教義(ドグマ)。この教義が復活した。復活することによって、天皇は「真の神」となった。カルケドン信条における「真の神」のごとき神となった。これぞまさしき、キリスト教的神である。イエス・キリストは「真の人」であり、「真の神」である。(中略)キリストは神であるかどうかをめぐっては、熾烈な論争が繰り返された。この論争の重要さは、強調されすぎることはない。キリスト教を理解するためにも、キリスト教を補助線とする天皇教を理解するためにも。(中略)イエスは、復活によって、真の人、真の神になった。死んで、また復活。これが、キリスト教の根本教義。(中略)神としての天皇の死と復活の過程も、これと同型。「天皇は神である」とする古代以来の天皇イデオロギーは承久の乱で死んだ。そして、崎門(きもん)の学を中心とする論争過程を通じて幕末に復活する。子の死と復活の過程を通じて、天皇の神格は確立された。真の人、真の神として。人間の肉体をもった神として。現人神(あらひとがみ)として。キリスト教的な神として。>(小室直樹著『天皇の原理』文藝春秋社 p298~309)

<…神と人の区別がなされていない日本人の神観では、人を神として崇める危険性が存在するからである。実際に、天皇が現人神として崇められていた当時においては、その危険性が表れていたのは明らかであった。矢内原は、この危険性を克服するには、絶対者かつ人格者である神、つまりキリスト教の神を受け容れなければならないと主張する。日本人の神観の危険性を克服するには、キリスト教を冷遇していた、これまでの日本の態度を改め、「正しき信仰正しき神観をもつべき」であるというのである。(中略)矢内原は、天皇の詔書を根拠にし、日本国民がキリスト教を受容するべきであると訴えた。矢内原は、キリスト教を受容して「正しき神観」を獲得することによってのみ、日本を復興できると考えていたのである。そのさいに、矢内原が、天皇自身は現人神として崇められることを望んでいなかったと考えていたことは、注目に値するであろう。(中略)注意しておくべきことは、矢内原が、このような「天孫降臨の神勅」を下した天照御大神の背後には、キリスト教の神の経綸が働いていたと考えていることである。>(菊川美代子氏の論文「天皇観と戦争批判の相関関係――矢内原忠雄を中心にして――」)

まさに矢内原氏が考えていたとおり、「天皇自身は現人神として崇められることを望んでいなかった」のです。なぜならその場合の「現人神」は日本古来の神道的意味ではなく、当時はまだ日本人にとって馴染みの薄い西洋の宗教であったキリスト教的な意味だったからです。

無論、当時の日本政府も大日本帝国憲法で神聖不可侵とされた天皇のイメージがキリスト教の影響を受けたものであることを認めるはずはなく、昭和12年に文部省が編纂し発行した「國體の本義」の中で、「かくて天皇は、(中略)我が国を統治し給ふ現御神であらせられる。この現御神(明神)或は現人神と申し奉るのは、所謂絶対神とか、全知全能の神とかいふが如き意味の神とは異なり」云々とわざわざことわっているわけです。これは国民に対して天皇陛下は「現人神」である…と教える場合に、逆にその存在が絶対的であることを印象付けた可能性を物語っています。

聖書の話に戻りますが、「ひとり子なる神」(ヨハネ福音書1:18)も非神話化すれば、「神」に重きが置かれているのではなく「ひとり子」に重きが置かれていることがわかります。カルケドン信条の「真に神、真に人」のいわゆる両性一人格のキリスト論も非神話化によって重きは「真に人」の方に置かれていると言わなければなりません。すなわち、神が対象化されたものはイエスという存在ではなく、その「ひとり子」としての「言」と「業」…振舞い・言動なのです。「ひとり子」とは、「子」の中でも啓示者・仲介者として選ばれた特別な…その意味で無原罪の「子」という意味であり、超人ましてや神性者などということではありません。そんな人間が歴史上に存在したなんて信じることは神話と歴史の混同であり相対の絶対化であって、それこそ迷信です。そのような神話的教理を無批判に受け入れることは、ブルトマン由来かなにかは知りませんが…高尾利数氏などが言われる「知性の犠牲」(sacrificium intellectus)という無理であり、当方は「犠牲」にするなどと大げさな言い方をするほどの知性など持ち合わせてはおりませんが、それにしたって、いくら救済宗教としてのキリスト教は救済第一だから不合理も合理化される…といった理屈を立てるとしてもそれは詭弁でしかなく、迷信やオカルトの類を駆逐してきた自然科学の発展のもとで様々な恩恵を受けて生きている現代の人間にとって相応しい信仰のあり方ではありません。そうではなく、宗教は神話と歴史とをきちんと区別して信仰を育む必要があります。

存在論的な神学の思弁もキリがないので、その歯止めとしての意味においても聖霊のはたらきが重要です。それは信徒の精神衛生にとっても大切なことです。 「何か窮極のものを信じるためには、それ以上は考えないという思考停止が必要になります。(中略)要するに、思考停止が自我の一応の安定を支えているわけです。」(岸田秀著『希望の原理』青土社 p17~18)

キリスト教においては、イエスの存在を神が人になったものとして実体論的に説く根拠聖句の代表がヨハネ14:8~11のピリポとイエスの問答における、特に「我を見し者は父を見しなり」(9)というイエスの言葉です。しかし私はそうではなく、この箇所はイエスの「言」と「業」(10)による「父-子」としての関係論的意味に受け取ります。「我の父に居り、父の我に居給ふ」(10、11)も相互内在とかいった形而上学的解釈などせずとも、エホバに対するイエスの信仰における父ー子関係の親密さを表したものであると解し得ます。要するにこの箇所は、イエスの言動が父なる神の人格を表しているということです。イエスが「我を見し者は父を見しなり」と言った意味は、無論、我(=イエス)の姿・かたちが父なる神を表しているということではなく、その信仰の姿勢…神の「子」として「父」なる神に対する従順な態度、あり方を第三者が見ることによって間接的・反射的に「父」なる神の威厳や慈愛などが示される…ということです。それを私はキリスト特別啓示として解し、「子は親を映す鏡である」という諺に喩えています。トマスが復活のキリストを見て呼びかけた「わが神よ」(ヨハネ福音書20:28)の「神」とは、その鏡に映った父なる神の栄光であり、「わが主よ」という呼びかけは鏡のはたらきをした「子」である啓示者に対するものなので、これはトマスの信仰告白であると解し得ます。

すべての信者が神の「子」であり、その中でもイエスは「信仰の導き手であり完成者」(ヘブル人への手紙12:2 岩波版訳)すなわち模範的人物として特別な「子」なので、聖書では「ひとり子」とか「長子」に喩えられています。ヨハネ福音書は特に5~8章でイエスと神との派遣者と被派遣者という主従的な父と子の関係を伝えています。ここにこそ私はキリストの特別啓示の内実をみるのです。

「すべてのものがキリストに従わせられる時、その時には御子自身もまた、すべてのものをキリストに従わせた方に従わせられるであろう。それは、神がすべてのものにおいてすべてとなるためである。」(Ⅰコリ15:28 岩波版⦅青野太潮⦆訳)

イエスの「ひとり子」としての振舞いはキリスト神話において語られていますが、その中心は自己無化(ケノーシス)です。イエスが徹底的に服従した父なる神こそが唯一の真実なる神であり、その神に位格などは無用です。「永遠の生命は、唯一の眞の神にいます汝と、なんぢの遣し給ひしイエス・キリストとを知るにあり。」(ヨハネ福音書17:3)

聖書が示す創造主なる「神」は唯一、イエス・キリストの父であられるエホバのみです。その創造主エホバとの関係のうちに生かされてあることこそ「永遠の生命」なのです!

「唯一の眞の神」である御父と、御父から遣わされた御子イエス・キリストとがきちっと区別されているのは、宗教哲学者の波多野精一氏も同様です。

< ところで波多野は,「神およびキリストと全く一つになる」という表現は二つの誤解を招きかねない,と指摘する。その一つは,人間が神ないしキリストに成るという誤解である。だが,こうした表現は〈キリストを介して,人間が神の恵みに与る〉ことを意味しているのであるから,波多野は,「神の超越性や聖性が希薄になるわけではない」(2.471)と言う。別の一つは,神とキリストを一体とみなしてしまうという誤解である。しかしパウロはキリストを「主」と呼んだが,直ちに「神」と呼んではいないのであって,主と神とを区別して,主を神に従属したものとしている(2.153)。とはいってもパウロにとって,イエスは「救い主,つまりキリスト」であり,神の恵みを伝える「神の啓示者」であったのである(2.153)。それゆえ,〈キリストを介して,神の恵みに与る〉ということは,何の矛盾も孕んではいないというのである。>(竹田純郎氏の論文「宗教的体験の射程──波多野精一の場合──」)

パウロにとってイエスは「救い主」ではあっても「造り主」ではなかったのです。私見では下記引用の言葉はコロサイ書1章16節その他に見られるイエス・キリストを創造主とみなす神話解釈に関しての注目すべき指摘であり、プロテスタント神学的にもひじょ――――――――に重要!ポイントとなるのは、「ἐν (エン)」とか「διά(ディア)」といったギリシャ語前置詞の理解と訳になります。

「…イエス・キリストは『創造主』なる神ではない以上、『創造主』なる神があってはじめてイエス・キリストも『存在』する。つまり、『キリスト論』の前に『創造主』についての『存在論』がなくてはならないはずである。たしかに認識論的には、『神』を『神』のままで認識することは誰にもできない以上、『イエス・キリストにおける神』を『神』とするとしか、キリスト教信仰は言うことができない。しかし、『イエス・キリストにおける神』を語りたいのであれば、まずはそのイエス自身が、『神』を、しかも『創造主』なる『神』を、どう語り、また、その『神』によって自分がどう生かされていると語ったのか、を問わなければならないはずである。『十字架のキリスト論』の前に、生前のイエスが語り、そしてそのイエス自らがその方によって生かされた、そのような『神』が、まず『存在』しているはずなのである。つまり、存在論的には、『キリスト』が『神』に先行しているわけでは決してないのである」(青野太潮氏の発言~「『障害者イエス』と『十字架の神学』」)

「 新旧約合わせて六十六巻よりなる聖書は第一に、その中心として何を与えようとするか。聖書において我らは何を一番期待すべきであるか。曰く、神。天地の創造主にして、全能なる活ける真の神、主イエス・キリストの聖なる父。これこそ聖書の中心題目であり、これを無視して聖書はまったく意味をなさぬ。かかる神は他の宗教の経典にも自然界にも、自我のうちにも、文学にも哲学にも倫理学にも、どこにもこれを見出すことはできないのである。(中略)聖書の主人公は神であるといったが、その意味は、聖書が、神に関する観念を与えるということでない、聖書が我らに霊的道徳的理想として、神を知らしめるということでもない。聖書は神に関して我らに教える書でなく、活ける神そのものに直面せしめ、その実在にまのあたりふれしめる書である。(中略)聖書において我らに迫り来る神は、絶対他者としての活ける神、我らの罪をさばくことによって、これを赦したもう聖なる父である。聖書は神に関する真理を観照せしめるよりも、むしろ活ける贖いの神そのものを罪ある我らに経験せしめるものである。聖書において真に神を知るとは、罪赦されて、神との交わりにはいることにほかならない。かかる意味で聖書は神の言葉である。聖書においてのみ我ら罪人は無比なる神の活ける言葉をきき得るのである。聖書が我らプロテスタントの信仰にとって、究極の権威であり得るのは、聖書をほかにして、活ける真の神を与えるものはないからである。」(高倉徳太郎著『福音的基督教』)

「基督教神觀の無比なる點はキリストに於いて啓示せられたる父なる神にあるのである」(高倉徳太郎著『基督教の神』)

「一言にしていへば、天地の創造主にして、同時に聖き父なる神こそ基督教の神である」(同上)

※以上は、私個人の信仰告白であって、無論、相対的な内容なので、何人に対しても押しつけようという意図は毛頭ございません。内容的にはきわめて個人主義的であり、倫理的・実践的な面は希薄であるとの反省もあります。ただ、今の自分が切実に求める救い…聖書が示す「永遠のいのちに入る」というその一事に集中するなら、まさに高倉牧師が言われたとおり「主イエス・キリストの聖なる父」こそ聖書の中心題目であり、矢内原氏などが強調した「絶対」であり全能の父なる神との関係こそが救いであり、その現実が神の国・神の支配であると信じ得ます。

哲学・心理学者のウィリアム・ジェームズは「唯一絶対の神」を否定したし、その宗教観には神秘主義的な傾向が強く感じられるので、その点では私の宗教的立場とは違いがありますが、「プラグマティックな宗教観」によれば、ジェームズは、「個別的な救済は、ジェイムズのプログラムでは個人の主観にとどまらず、客観世界をも変えていく」すなわち「個人が高度に宗教的な境地にあるなら、彼は宗教的な態度を示し、宗教的な行為を行うであろう。行為の変化は主観的なものではなく、客観的な事実として現れる。それは必然的に現実世界を変化させていく。」と考えたとのことなので(以上は、林 研氏の論文「ウィリアム・ジェイムズの宗教思想-科学時代の救済論として-」参照)、その点はひじょうに共感するし、宗教とは本来、個人の実存にかかわる切実な営みであることを確信させられました。そして現代の宗教…特にキリスト教においては、社会倫理的・政治的な関心に偏る傾向が強く、個人の内面的な事柄への関心が薄く、実存的問題の掘り下げが浅い感じを受けます。メンタル・ヘルスの問題は極めて個別的・内面的であると同時に現代社会では一般的であるので、私は特にそこに注目しています。

最後に、渡邊二郎著『現代人のための哲学』(放送大学教育振興会)より引用させて頂き終ります。

「私たちは、自己のさまざまな存在経験を通じて、最後には、絶対者と向き合いながら、みずからの人生の幕を閉じねばならない。私たちの自己は、その究極において、神の影と接して成り立っていると言わねばならないであろう。」(p258)

キリスト教関係のメディアでも伝えられない、あるいは伝えきれないキリスト教界のタブーに挑戦します。面白さを心がけているのでご期待下さい。