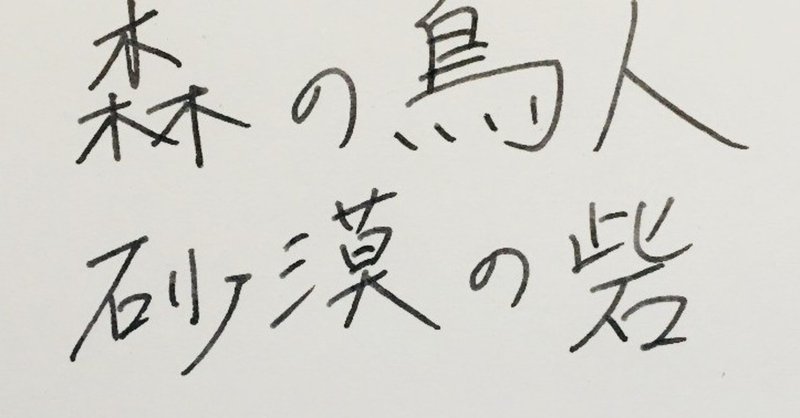

森の鳥人 砂漠の砦(※BL小説)

(※ ボーイズラブファンタジーの短編小説です。苦手な方はお控え下さい。)

『 森の鳥人 砂漠の砦 』 はやしひとみ 著

1

四方を砂丘に囲まれた高大な森を抜け、一行は森の出口から一番近い砂漠の街、パルクへ、あと半日ほどで到着しようとしていた。丸3日を要する旅の終盤だ。

パルクは貿易で栄える砂漠の都市。南の大国に比べさほど大きな街ではないが、森を通り砂漠へ出ようという旅人が必ず訪れるであろう、宿場街でもある。

「――敵だ」

見渡す限りの砂丘を前に、まだどこか幼さを残した面影の青年、ティルキナが立ち止まる。同時に大事な顧客を護るべく、仲間のダンテ、ユーナ、チエも戦闘体勢に入った。

二頭の馬に跨る男女。この2人が今回、護衛する相手だ。ティルキナ達4人は森の集落に住む者、主に護衛を生業としている。森に住む集落だけあって、森の中の事は誰よりも詳しい。森を抜けて砂漠の向こうを目指すには、森は危険すぎる。盗賊はもちろん、森に棲む獣も例外ではない。森の獣は人よりもかなり大きな形をするものもいた。そんな危険の中に飛び込む輩も少なくはないが、森を抜ける旅人は金がなくても出来るだけ護衛を雇うべきだ、というのがこの界隈での当然の習わしだ。

「……チッ」と舌打ちをして、小汚い格好の大柄な男……砂漠の盗賊が何人かの似たような格好の男たちを連れて去って行く。おそらく、パルクの街が近いこの場所ならば旅の終わりも近く、旅人たちは油断する。そんな時を狙ったのだろう。

「お怪我はありませんか?」

ティルキナは2人の雇い主、馬上の男女に笑みを向ける。2人は安堵のため息と共に、ティルキナへ向かって頷いた。

「長、あなたこそお怪我は?」

「誰に聞いてやがる」

3つ年上のダンテの問いに、ティルキナが顔をしかめた。そんな強気な言葉に、ふっと笑ったのはダンテだ。

「長」というのはティルキナのことだ。ティルキナは齢19歳にして、森の集落を束ねる長を務めている。半年ほど前からのことだった。集落を治めていたティルキナの父親が森の獣に襲われ帰らぬ人となってから、息子のティルキナがそれを継いだ。初めは気が引けたものだが、集落の者の信頼は厚かった。ティルキナが何とか長を務めているのは、周りの支えがあってこその結果だ。

「お、パルクの街が見えてきた」

馬を先導しながら砂を歩き、チエが嬉しそうに振り返る。

「予定より早く着いたな。だがお前ら、まだ気を抜くなよ。街の門をくぐるまでが仕事だ」

「はーい」

ティルキナの言葉に軽く頷くチエは、森の集落でもそれなりに腕の立つ戦士だ。男ながらに細く華奢な身体付きからは想像できないほどの力の持ち主だった。

パルクの街の門をくぐる。護衛の仕事はここまでだ。顧客の男女と別れ、ティルキナたち4人は森へ戻る支度を始めた。

――その時。

背後に嫌な気配を感じ振り向くティルキナ。同時に何か硬いものが頬を掠める。

「……っ」

ティルキナの背後の砂に突き刺さる十数センチの刃物。

「長!?」

「来るな!」

咄嗟に駆け寄るダンテを余所に、ティルキナが叫ぶ。威圧に近いその態度に、ダンテは立ち止まる他ない。

頬に少しの鮮血を流し、飛んできた刃物の方角を確かめる。しかしそこには誰の姿もない。

「うわ……っ、いたっ」

「……チエ?」

見ると、チエの脚にはロープが絡み転ばされたのが分かる。咄嗟に起き上がろうとしたチエは、再びその場に崩れ込んだ。ティルキナの脳裏に嫌な予感が走る。次に彼の瞳に飛び込んできたのは、太ももを押さえ痛みに耐えるチエの姿だ。その手の下から鮮やかなものが流れ出ていた。

「チエ……!」

「大丈夫、こんなの対したことないから」

「対したことないわけあるか! 今、手当てしてやる」

慌ててチエに駆け寄ったティルキナの肩を、ダンテが軽く掴む。

「長、俺は刺客を追います」

「……行け」

「はい」

短く頷き、その場を離れるダンテ。残されたティルキナとユーナはチエの手当てに専念する。しかしチエの血は中々止まらなかった。

「深いな……。どこか落ち着ける場所を探そう。ユーナ、一人で見てられるか? 俺は宿を探してくる」

「あ、はい……でも……」

痛みに耐えるチエの額からは大粒の汗が滲んでいた。傷の深さから、ユーナ自身不安を感じているのだろう。

分かっている、血を止めるのが先だと。しかしその役目は女のユーナが適任だと思われた。護衛の仕事には必ず、女を一人連れて行く。戦闘面では男に劣るが、救護の面でユーナはとても役に立つ存在だった。

「自信を持て、ユーナ。今はお前が頼りだ」

力強く言い切るティルキナ。そんな彼の瞳を見返し、ユーナの表情に覚悟の意志が見えた気がした。

「……はい、長」

少し安心して頷くと、ティルキナは街の中へ向かって歩き出す。いや、歩き出そうとした時だった。

「どうされた?」

通りがかった馬車が、3人の傍で停まる。中から黒人の男が顔を出した。

「怪我人か。……良いだろう、バンナ、怪我人をこの馬車へ乗せろ」

「はっ」

黒人の男にバンナと呼ばれた男が答え、ティルキナの許しを待たずに行動に移す。はっと気づいたティルキナがそれを制した。

「待ってくれ。誰だ、あんた? 確かに連れは怪我をしている。だがどこの誰とも知れない相手の馬車に乗せるわけにはいかない」

バンナの主人らしい黒人の男に言うと、彼は一瞬ティルキナを見つめ、微笑んだ。

「失礼した。私はウィズアと申す。向こうに大きな建物が見えるだろう、あそこが私の屋敷だ。そう遠くはない、怪我人をこの馬車で運び、屋敷で手当てさせようと思うが、いかがかな?」

「……」

振り向いた先には相当広いであろう敷地に建てられた立派な屋敷が見えた。それだけ見ても、上流階級……おそらく貴族ではないかということが分かる。

「う……」

「チエ、しっかり」

チエのうめき声に考えている暇はないと、ティルキナは思う。信用していい相手か判断できずにいたが、今は利用させてもらうことにした。

「ありがとうございます。あなたのご厚意に甘えさせていただきたい」

言うと同時に黒人の男、ウィズアが頷いた。

「バンナ」

「はっ」

ウィズアと同じく黒人の男、バンナはチエを軽々と抱きかかえ、馬車の中へと寝かせてくれた。

2

ウィズアの屋敷は想像以上に立派な建物だった。森で暮らすティルキナ達にとって、初めて入る巨大な建造物だ。高い天井、広い廊下、何本もの柱、飾られた石像、十分な家具。どれを取っても圧巻だ。

まるで迷路のような屋敷の中の一室で、ティルキナは別室で手当てを受けているチエの容体を想って俯いていた。

「そんなに塞ぎこむな。怪我は深いが、応急処置が良かったと聞いている。医師に任せていれば問題ないだろう」

「……ああ」

浮かない表情のティルキナを気遣うウィズア。何故かウィズアは、屋敷に戻って数時間、ティルキナ達から離れようとしなかった。

「ところで、そなた達の名を聞いても構わないか?」

「……ティルキナ」

「ティルキナ? ……聞いた名だ。確か森の集落にそんな名の者がいなかったか……」

「……」

護衛の仕事をする関係上、森の集落は有名だ。そんな集落の長をしているティルキナの名を貴族のウィズアが知っていても、何もおかしなことではない。

「お察しの通り、俺は森の集落の長をしている。仲間が怪我をして困っていた。ウィズアの助けが無ければ、チエは今頃どうなってたか分からない。森の集落の長として、礼を言う」

その時、部屋のドアを誰かが外から叩いた。どうやらウィズアの使いの者だ。確認の為ドアに向かったウィズアは、不思議そうな表情で戻ってくる。

「ダンテと名乗る白人の男が屋敷を訪ねてきたそうだ。心当たりはあるか?」

「俺たちの連れだ。チエを襲った刺客を追わせていた。怪しい奴じゃない」

「承知した」

ティルキナの言葉に頷くウィズア。使いの者にダンテをこの部屋へ案内するよう伝えた。

「単刀直入に申し上げます。敵はガルエです」

ダンテの報告に、ティルキナの表情に緊張が走る。

ガルエというのは、ティルキナの実の兄、今では唯一の肉親だ。しかしガルエは罪を犯し、3年前に森を追放処分となっている。

追放理由は、弟殺しの罪だった。兄より身体能力が高かった弟のティルキナを妬み、弟に負けたくないという感情から及んだ醜い心。幸い未遂に終わったが、ティルキナの顏にはその時の古傷が残っていた。

「ガルエ……生きてるんだ」

ティルキナの唇から思わず本音が漏れる。

「そうですね。3年前、森を追放されてからというもの、消息不明でしたから」

「あの、お兄様のガルエが刺客だとして、目的は一体なんなのでしょう……?」

ユーナの言葉に、聞きたくない事実をダンテがあえて口にする。

「……弟殺し」

「……っ!」

顏の古傷に無意識に指を当てるティルキナ。実の兄が自分の命を狙っているだなんて、本来ならば認めたくない事実だ。

敵がガルエだと分かれば、ティルキナにも考えが生まれる。いつまでもこの屋敷に居ていいはずはなかった。

「ウィズア、今回の件、改めて礼をさせていただく。しかし今はそれどころではないゆえ、一旦、森に帰らせてもらいたい。チエ……怪我人の容体はどうだろうか?」

「待て。話を聞いていれば、兄に命を狙われているんだろう。そうと分かっていて、何故森へ帰る? この屋敷に居た方が幾分か安全だろう」

「……そうはいかない。敵の狙いは俺だ。これ以上、ウィズアに迷惑をかけたくない」

ティルキナの言葉に、ウィズアははあ、と大きなため息を漏らす。

「森へ帰って、勝算はあるのか?」

「……」

そう言われても、森へ帰らずこの屋敷に留まったとしても勝算などまだ見えてこない。

「敵の規模は? 実状は? 怪我人を連れて帰る道中の護衛はどうする?」

「あのなあ、俺たちは森の戦士だ。元々護衛を生業にしてるんだ、自分の命は自分で護れる」

苦言を呈したティルキナに乗っかるように、ダンテも口を挟む。

「勝算はあります。地形を知り尽くした森の中なら、我々も長を護れる」

「だから、お前らに護られなくても俺は強い」

「そういう問題では」

「うるせえ、自分の身は自分で護る」

「ククク……」

ティルキナとダンテの押し問答が面白かったのか、ウィズアが控えめに笑った。

「なるほど、ティルキナがそうだから周りも過保護にならざるを得ないんだな」

「どういう意味だ」

ティルキナはまるで自分が悪いと言われたようで、我慢がならない。

「良いじゃないか、自分の身は自分で護ってもらえば」

「……? そうだな」

「そこで、私から提案がある」

ウィズアの言葉にその場の全員が耳を傾ける。

「ティルキナの影武者を使ったらどうだ」

「俺の影武者?」

「ティルキナだけこの屋敷に残り、後の者は怪我人と共に森へ帰る。森までの道中に襲われた場合は何とか凌いでもらう他ないが、森の中ならそれぞれ身を護れるだろう。敵はティルキナがこの屋敷にいることをまだ知らないのだろう?」

その質問に答えたのはダンテだ。

「おそらく、気づかれてはいないかと」

「どうだティルキナ。影武者には、私からそれなりの手練れを用意しよう」

半ば無茶な提案だ。ダンテもユーナも、ティルキナが了承するとは思っていない。できれば本物のティルキナと一緒に森へ帰りたいというものだ。

「……わかった」

「長!?」

「何故……!」

「悪い、ウィズア。もう少し、世話になる」

ウィズアに軽く頭を下げるティルキナ。しかし長であるティルキナの意志を尊重するのが集落の者の考えだ。

「……分かりました。では早速、森へ発ちましょう。夜は獣も増えますが、敵の動向を考えると夜の方が安全ではないかと」

ダンテの提案にティルキナとウィズアが頷く。

「ではすぐに影武者を手配しよう。君たちは身支度を整えるといい」

言いながら、ウィズアが部屋を出て行く。

残されたダンテ、ユーナにはあまり元気がない。

「そんな顏するな! またすぐに会えるだろ」

「……長、どうかご無事で」

「お前らも、道中気を付けろよ」

それから一刻ほどした夜遅く、ダンテをリーダーとして一行は森への帰途についた。

3

「……」

屋敷の一室の窓から身を乗り出し、見えない森の方角を眺めるティルキナ。どうしてもダンテたちの事が気になる。自分の代わりに襲われてはいないか、大きな獣に遭遇してはいないか、チエの容体が悪化してはいないか……どうしても気を揉んでしまう。

「まだ寝ないのか?」

「ウィズア」

ティルキナの為に用意された部屋へ入り、ウィズアがティルキナの隣に立つ。

窓の向こうには高大な砂漠と夜空が広がっていた。

「ところで……」

ふと、ウィズアがティルキナの脇にコツン、と拳をぶつける。

「っ……痛え」

「やはりな。お前も怪我をしていたか」

実はチエが襲われた時、ティルキナも怪我を負っていた。脇腹を刃物で刺したかのような深い傷。この砂漠の街で目立ってしまう白人は、身体を布で覆って歩く。それが幸いしてか、仲間にもこの怪我のことは知られずに済んだ。

「何でわかった」

「何でって、不自然に隠してただろう」

「……」

ティルキナがダンテたちを森へ帰した理由に、自身の怪我があった。仲間に心配をかけたくない。怪我を知られない為だ。もちろん、敵の目的が自分ならば、そんな自分という危険から仲間を遠ざけたいという願望もあった。

ティルキナの身体の布を脱がせ、傷の様子を見るウィズア。血は止まっているものの、手当ては必須に見えた。

「救急道具を持って来た。私が手当てしてやろう。ここに座ってくれ」

「……ああ」

ウィズアに身を任せるティルキナ。布を取り露わになった白い肌は、ウィズアにとっては珍しいものだ。

何を思ったか、ウィズアはティルキナの脇の傷口に舌を這わせた。

「っ……な、あんた、何してんだよ!」

「何って、消毒」

「な……あっ」

同時に布の間から覗いていた胸の突起をつままれ、驚きを隠せないティルキナ。脇に感じる舌の感触と相まって、何とも言えない快感のようなものが這い上がってくる。

「や、それやだ……っ」

「何が嫌だって?」

ティルキナの言葉を聞いているようで、ウィズアは全く聞いていない。彼の耳元に吐息をかけ、あろうことかそこに口づけてきた。

「あっ……、ば、かやろ……っ、何盛ってやがるっ」

「仲間を助けた礼を貰っていなかった、と思ってな」

そう言うと、ウィズアは椅子に座っていたティルキナを軽々と抱き上げる。

「あっ、こら、降ろせ……!」

「暴れるな、すぐに降ろしてやる」

降ろされたのは、天蓋付きの大きなベッドの上だ。ティルキナの身体をそこへ寝かせると、その上に覆いかぶさるようにウィズアが乗っかってきた。

自分より幾分か大きいウィズアの身体を、ティルキナが力で押しのけるのは至難の業だった。

「……」

「大人しくなったな、どうした?」

ベッドの上で見上げるウィズアは色っぽい。

「――べ、別に。……れ、礼ならさっさとくれてやるっ」

ティルキナの精一杯の強がりを理解して、ウィズアが微笑む。彼にとってティルキナの存在は輝いて見えた。まさにタイプなのだ。

「……では、遠慮なくいただこう」

ここから先は

¥ 380

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?