カラダの調子を見る方法

一般的には、四診といって、4つの方法で体の調子を見ていきます。

もちろん、相手の様子だけでなく、ご自身の調子をチェックするときにも有用です。

四診 <望診・聞診・問診・切診>

1:望診

見て確認:歩く姿・姿勢、会話しているときの目の動き、話している時の

唇の開き方、肩の高さと首の傾き、足の組み方、重心の

かけ方

※靴底の減り方、骨盤の傾きなども

鏡を使うと、ご自身の姿勢がチェックできますが、この中でも特に意識したいのが、左右の肩先を結ぶ線と首の傾き、そして骨盤の傾きですね。

肩先を結ぶ線と首が直角であれば問題ないですが、どちらがどう傾いているか、そして骨盤(この場合は体前面の腰骨の出っ張った所を結ぶ線を目安にするとよいと思います)が地面と水平か、などです。

2:聞診

においで確認:口臭や体臭など。

これは自分で自分ではわかりにくいかもしれませんが、10秒ほど呼吸を

止めて、ゆっくりと吸う息から始めると一瞬だけ自分のにおいに気づける

方もいると思います。

3:問診

聞いて確認:声の張り、声のカスレ、呂律、背中やお腹などを軽く指先で

タップしたときの響き、そして文字通り症状について聞く

ことです。

まさに耳を使って、つまり音を確認するだけでなく、質問をしてその答えをしっかり把握するということです。特に症状について確認するときは、どんな時に楽になるかもしくは悪化するか、いつごろからその症状が出ているか、も忘れずに確認したほうが良いですね。

4:切診

触って確認:まさしく触診、ですが、脈を診たり、お腹や背中・痛む

ところの付近を軽く押したり、触って皮膚の状態を見たり、

筋肉や腱の張り・太さ・左右差をみたり、ツボを押したり

経絡の流れにそって皮膚温の違和感のあるところを探ったり

等々。

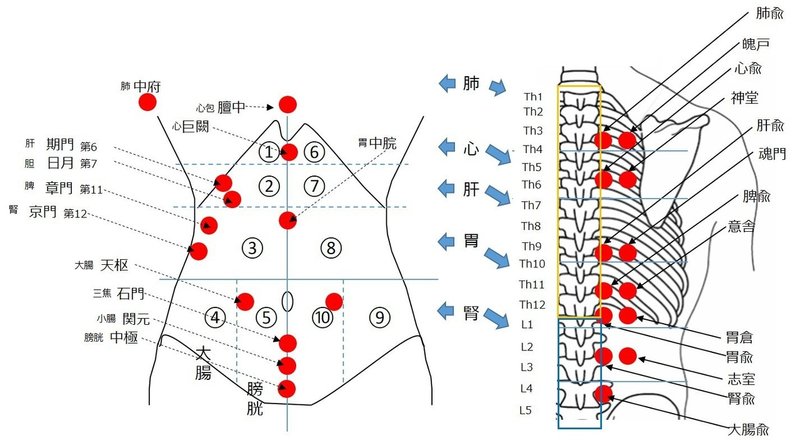

特に切診の際にチェックしたいツボの位置を、お腹側、背中側、両方挙げておきます。

お腹と背中の図の間に書いてある、肺、心、肝、などは、

だいたいその付近に、書かれている臓腑の反応が出やすいということです。

ちょっとわかりにくいと思いますが、左の図(お腹の図)で、①と⑥と赤丸のダン中(月編に亶)の含まれる部分が心、そこから上が肺、②と⑦がある場所は肝の領域、といった感じです。

この付近を軽く押して、やけに力がなく感じる場所は、腫れているように感じる場所、熱を持っている、冷たく感じる、などなどの「ほかのところと違う様子」の場所をチェックしていきます。

最終的にどこの領域にそうした変動が多くあるか、を見ていきましょう。

次は、それに対してどのように対処するか、を書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?