フレージングの基礎理論 その4 「メロディーの基本構造」

今回の記事では、実践で最もよく目にするタイプのメロディーの構造について説明します。

2小節メロディー

2小節メロディーの最も単純な構造

前回の記事の結果から、普通のメロディーが次の図のような骨組みを持つことはほとんど明らかでしょう。

中心が1つ目の小節にあるということは、この2小節は全体で大きな2拍子の強-弱の関係を作っているということになります。

最も単純なタイプのメロディーは、このような大きな2拍子を作っている2つの小節の強拍同士を結び付けるように形成されたものです。(音源)

2拍子とみなせるのであれば、4小節で書かれていようと8小節で書かれていようと同じです。

次の例はショパンのスケルツォ第4番の冒頭です。8小節使っていますが、構造的には2小節と違いがありません。(音源)

このような、ぴったり強拍で始まって強拍でピタッと終わるようなシンプルな形は比較的珍しく、大抵はこの前後のどちらかあるいは両方に付属する音を伴います。

メロディーの入れ子構造

2つ目の小節の中に小さな構造を考えれば、メロディーが後にさらに音を持つ形を得ることができます。

このような入れ子の構造を持つものを女性終止と言います。これはメロディーの最後の音が弱拍に延期されているからです。一方、入れ子を持たずに強拍で終わるものは男性終止と言います。

次の譜例はショパンの「幻想即興曲」Op.66の中間部冒頭です。これはまったく珍しくもないよくある構造をしています。

赤い矢印で示した骨組みが入れ子になっていることが分かると思います。ですから、メロディをこの2小節のレベルで考えると女性終止をしていることになります。

この2小節は、さらに大きな4小節のメロディーの前半に入れ子になっています。こうした入れ子関係は、やはり珍しくもないよくある普通の構造です。

この例では、ある程度独立性の高いまとまりが2小節の部分にできています。そして同じような独立性はそのレベルにしか存在しません。つまり、より小さな赤い矢印は全然独立している感じがしませんし、より大きな緑の矢印は大きなまとまりですが、明らかに2つのグループに分かれていると感じます。

つまり構造的には入れ子でありながらも、我々はそれぞれのレベルを同じように感じるわけではありません。どこかのレベルが1つ、特別なものとなるのです。

どのレベルが、そのような特別なレベルとなるかはメロディーの内容によって変化します。

アナクルーシス(アウフタクト、弱起 etc.)

幻想即興曲の譜例の2小節目、第44小節の終わりに、まだ説明していない構造が生じています。

中心となる強拍より前に付加された構造はアナクルーシスと呼ぶ事ができます。

アナクルーシスというのは「上+打つ」という意味の用語で古典ギリシャ語風のラテン語用語として19世紀初頭にゴットフリート・ヘルマンによって造語された言葉です。リズムの前に付加される弱音節を指すために作られました。

アウフタクトや上拍という用語もよく使われますが、これらは本来は、小節の弱拍を一般的に意味する用語ですから混乱の原因になります。上の譜例で言えば、第45小節の弱拍もアウフタクトになるのですから。

英語のアップビートにも似た問題があります。ですから、先頭に付加される構造を別の用語、例えばピックアップなどと呼ぶ場合があります。あるいはアップビートをその意味で用いて、それ以外の弱拍をアフタービートと呼ぶ場合などもあります。

日本語では「弱起」という用語がありますが、これは曲の冒頭にしか使わない場合が多いようです。

アナクルーシスがなぜ先頭に付くことができるのか、というのは厄介な問題です。というのも、拍節的な構造が提供するグループは強+弱の組み合わせだけだからです。弱+強の組み合わせを生み出すためには、普通は拍節的な構造に含まれない特別な構成原理を考える必要があります。

そのような構造の存在することは、すでに前回の記事で紹介しておきました。下の譜例の右の形を可能にするような仕組みが、アナクルーシスの形成にも働いています。

これについてはさらに詳しいことをすぐにお知りになりたい方は「斜拍子」と私が呼ぶ構造について説明した記事を参照していただけると幸いです。

3小節メロディー

3小節メロディーの最も単純なタイプ(切り詰めた4小節メロディー)

3小節メロディーは、2小節メロディーの変形したものとして理解することができます。2小節メロディーを基礎として考えるのは、2小節メロディーの方が単純で理解しやすいからです。2小節メロディーを3小節メロディーの変形と言ってもいいのですが、わざわざ複雑なものを出発点とする必要はないでしょう。

2小節、4小節、8小節の最後の4分の1を削除すれば、1.5小節、3小節、6小節のメロディーの構造になります。この場合、メロディーが終わった後の隙間が少なくなります。

この構造は3拍子の小節を2+1に分割するのと同じです。

バロック時代には、3拍子の3拍目を強拍だとする理論家がたくさんいましたし、実際の楽曲でも1拍目から3拍目へ和声進行を行って終止するという例がよく見られます。

どうやら当時は3拍子を、4拍子の終わりを切り詰めたものと同じであるとみなしていたようです。

3小節構造は器楽より歌で見る機会が多いと思われます。

次の例はモーツァルトのドン・ジョヴァンニの冒頭で、レポレッロが「おれも貴族になりてぇよ」と歌う場面です。最初のヴォーリヨ Voglioが「欲しい、やりたい、なりたい」という言葉であり、「ヴォー Vo-」と伸ばしてその強い気持を表現しています。このVo-をモーツァルトは強く歌わせたかったので強拍に置きました。

一方「貴族」を表す単語はジェンティルオーモ gentiluomoで、アクセントは「ルオー -luo-」にありますから、これも小節の強拍に置きたい。すると8音節の最初と最後から2番目を強拍に置くことになってしまいます。その要求を満たすための方法が3小節メロディーを使うことでした。

この8音節の歌詞は、普通は次のように動詞 ファル far「成る、作る」を小節の頭に合わせて作曲するのが普通です。こちらの方がバランスは良いですが、「貴族になりてぇなぁ」という気持ちを表現するには明らかに冷静すぎていて不足です。

3小節のメロディーは、荒っぽさや、異民族性を表現する働きもあるように思われます。以下にいくつか、有名な曲を挙げて行きます。

次の譜例はF. シューベルトの『冬の旅』第22曲「勇気」です。3小節+2小節で詞の2行が歌われます。歌詞の意味は「雪が顔に降ってきたって、払いのければいい」。死の誘惑に打ち勝とうとする主人公の荒ぶる心が表現されています。

モーツァルト『後宮からの誘拐』からオスミンのアリア

ウェーバーの『魔弾の射手』のカスパーのリート

アナクルーシスを小節数に数えなくてはならない場合

普通はアナクルーシスは小節数に数えませんが、前のメロディーの終わりの小節でない場合には数えなくてはなりません。

次の譜例を御覧ください。2小節メロディーが2つ続いた後、第12小節は一見するとアナクルーシスですが、第12小節は前のメロディーの終わりの小節ではありません。

この形は、第13〜14小節をメインの2小節だと解釈すれば、第12小節はアナクルーシスになります。しかし、第12〜13小節をメインの2小節と解釈することもできる形であり、その場合は前の項で説明したのと同じような3小節メロディーになります。

モーツァルト『すみれ Veilchen』K.476

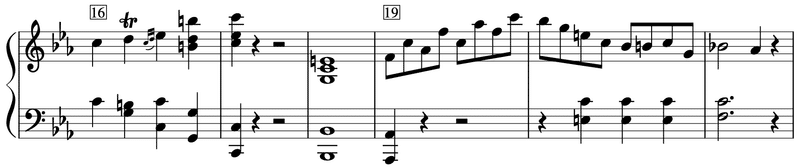

アナクルーシスを数えなくてはならない場面はしばしば見られます。3小節メロディーではありませんが、ベートーヴェンの被葬ソナタ第3楽章の第18小節は、アナクルーシスですが直前のメロディーを3小節とするわけにはいきませんので、次から始まるメロディーの小節数に数えるしかありません。

第19小節から始まるメロディーは、このアナクルーシスがなければ3小節メロディーだったでしょう。(音源)

その他の3小節メロディー

その他にもメロディーが3小節になる場合はありえますが、ここでは言葉で紹介するだけに留めておきましょう。

しばしば見られるのは、本来4小節のメロディーであったものの最後の小節が新しいメロディーの開始として使われて、結果として3小節が残る場合です。こういう場合を分析するためには、次回紹介する「ワリコミ (オーバーラップ、エリージョン)」の技法に親しんでおく必要があります。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?