お着物散財日記 7 帯締は侮れない

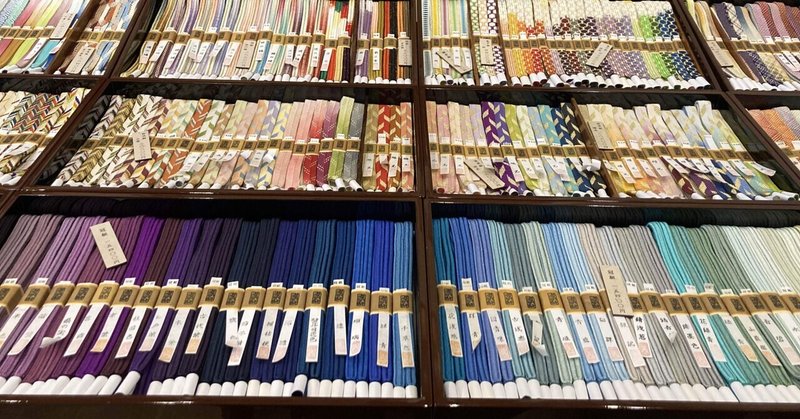

帯締めとは、帯を真ん中で止めているあの一本の紐のことです。着物姿にはなくてはならないものですね。昔は布の中に綿などを入れた丸くげの紐が使われていたようですが、今は組紐のものが主流です。どうやらこれは明治ごろ、あの白洲正子さんのお母様である樺山伯爵夫人が考え付かれたオシャレだったようです(正子さん曰く)。それが今は着物姿の主流ですからすごいですね。組紐は染めた絹糸を丁寧に一本一本熟練の方が組むわけですから当然高いです。

それなりに良いものであれば1万円以上、最近上野の道明さんで見たものには16万くらいするものもありました。これは特別ですが、私の良く買う価格帯は2万~6万のものです。組紐恐るべし、侮れません。

たかが紐一本とはいえ、これでその方の着物姿が決まるくらい大事な要素です。控えめに装う、華やかに装う、何かのテーマを持たせる、季節感を出す、などこの一本の紐を選ぶのになかなかワクワクする時間を過ごすことができます。

私のモットーはお着物や帯がリサイクルのものだったりする場合は特に、帯締め、帯揚げは新しく綺麗なものを組み合わせるようにしています。洋服でもお着物でも清潔感が一番大事だと思っているので、どのような組み合わせでもそれが損なわれないように着たいものです。

ということは。。。ある程度の数の帯締め、帯揚げが必要になりますが、これが結構な出費です。

私の夫は女性にプレゼントを選ぶのがとても苦手な人なので、私はお着物にはまった頃から「お誕生日、クリスマス、記念日、お祝い」は全て道明さんの帯締めをください。」とお願いしてあります。道明さんの帯締めであれば絶対に素敵だし、どれをもらっても嬉しいのです。夫も一定の予算内で、考えずともお店のお薦めを買ってくれば良いだけですからこの提案はたいそう喜んでくれました。

特別な記念日の場合はあらかじめ色と組み方を指定してオーダーで作っていただいたりもします。高麗組、という組み方だと5~6万になります。

着物は自分の働いたお金で買う主義ですが、帯締めだけは特別です。

そんなわけで今ではかなりの帯締め持ちとなりました。たまに「この色??何と合わせましょう??」というような色を夫が買ってくることもありますが、それもご愛敬。何回もらっても箱を開けるたびにワクワクできるって素晴らしいですね。夫も「帯締めを選ぶというのは日本の色や紐の組み方についていろいろ勉強になる」と言ってくれるのでお願いしがいがあります。

使い終わったら房をきれいに纏めて紙で包んでおきます。房がバサバサの帯締めはだらしなくて大嫌いなので。

そして散財は続く、、、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?