高感度にもほどがある#1 超電導磁力計

現在進めているMT法探査の機器開発の重要部品に、磁気センサがあります。我々が使っているのはMI素子と呼ばれるセンサで、低周波領域の感度が一定というMT法には持って来いの性質を持っています。このセンサでは、地球磁場の数万分の一の微小な磁場変化を測定することができます。MIセンサではnT(ナノテスラ)レベルの磁場変動をとらえる必要があります。

磁場測定の感度だけで言えば、MIセンサよりも凄いセンサがあります。それが超電導磁力計です。超電導磁力計はnTの1000分の1であるpT(ピコテスラ)、さらに1000分1のfT(フェムトテスラ)の感度があると言われています。ただし、取り扱いには細心の注意が必要なので、野外測定が必須の物理探査には少し不向きかもしれません。

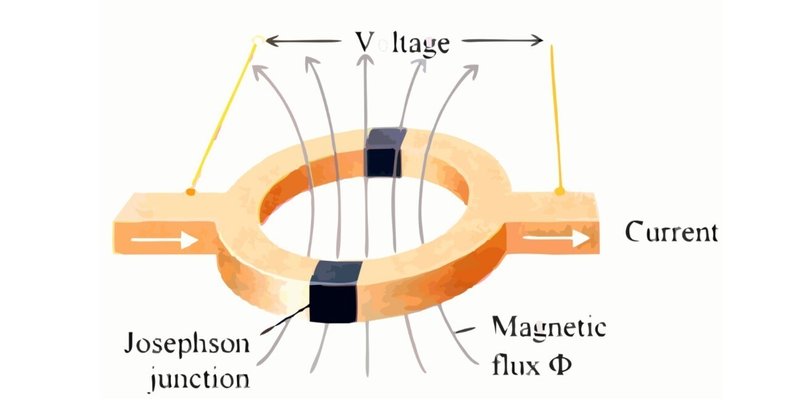

超電導磁力計には、超伝導量子干渉素子(SQUID)が使われています。SQUIDは、超伝導体のリングに一つまたは二つのジョセフソン接合を含む素子で構成されます。1つの超伝導体で構成されるのがrfSQUIDで、2つ超伝導体で構成されるのがdcSQUIDです。この超伝導体を含むリングを貫く磁束が変化すると、ジョセフソン接合を流れるトンネル電流が磁束量子の整数倍で変化します。そのため、SQUIDは高感度の磁束計(磁場センサ)として働きます。

SQUIDは高感度ですが、超伝導体を利用するので極低温を維持する必要があります。一般的には、液体ヘリウムを使いますが、これが中々高価です。少し前まではヘリウムガスが品薄で手に入らない時期があったので、その磁気には使えませんでした。最近は、液体窒素でも超電導を示す超伝導体があるので、以前よりは扱いやすくなっているようです。

また、高感度なのは有難いのですが、高感度過ぎてシグナルと共に外部ノイズも感度良く測定してしまいます。通常、超電導磁力計は磁気シールドルームなどで外部磁場を遮断した環境で使われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?