モバイル通信の標準化プロジェクト3GPP 5G標準化動向をマクロにみる ―その3- =日本国籍プレーヤーの存在感の低下、日本国籍プレーヤーの特徴=

・3GPPの動向を提案された技術文書数から定量的に観察することを試みた

-その1- 各技術研究グループ(TSG)の活動状況

-その2-4Gと5Gでの各国のアクティビティの変化

-その3-日本国籍プレーヤの存在感や特徴

-その4-ファーウェイの存在感

ーその2-の要約

・3GPPにおける日本の存在感は低下している

・日本のプレーヤーは長年にわたって固定しており、どんどん新顔のプレーヤーが現れる諸外国と比べると停滞感がある

・日本からの提案文書の筆頭著者は運用会社が多い。これは諸外国と比較して際立った特徴である。ここに日本の停滞の一因がかいま見えているかもしれない

第3章 3GPPと日本からの参加者

3GPPでの各国企業・機関の活動は「5G」の標準化の時期を迎えてますます活発になっている。それは約10年前の『LTE標準の策定時期(2008年) 』と『5G標準の策定時期(2017年) 』の活動の活発さを技術文書提案件数で比較してみると、1年間に提案されている技術文書が2倍以上になっていることからだけでも分る。

それでは、3GPPでの日本企業の存在感、また日本からの参加者を世界各国からの参加者と比較した場合にそこに見られる特徴はどうであろうか。本章では、これらの観点から、3GPPへの参加者を観察し、数字から全体の傾向を見て行く。

3.1 日本からの参加者の動態

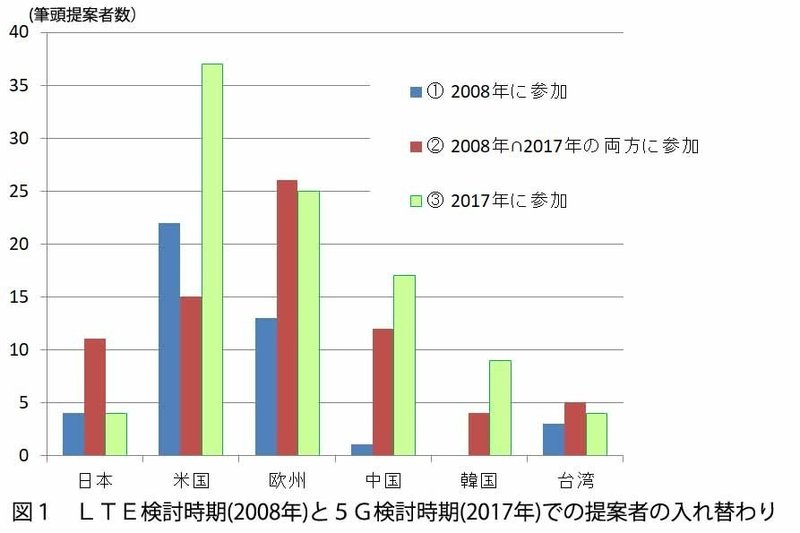

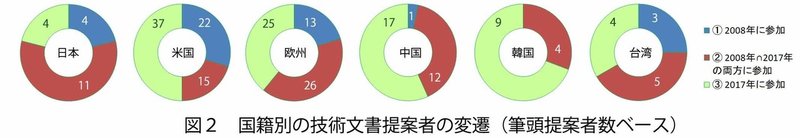

3GPPへの参加者には時間の経過とともに変遷がある。実際にLTE標準化の時期の2008年の参加者と5G標準化の時期の2017年の参加者にはかなりの変化が見られる。これらの提案者を国籍別に以下の3つの分類で分けてみたのが図1である。

分け方は、

① LTE(2008年)には登場するが、5G(2017年)には現れない提案者

② LTEと5Gのどちらにも登場する提案者

③ 5G(2017年)になって新しく登場した提案者

また、この割合を見やすくするため、図2に円グラフでの比較を示す。

国籍別の特徴を見ると、

(1)日本

プレーヤーの絶対数が少ない。その中で②のLTEにも5Gにも登場するプレーヤーの比率が各国の中で多い。特に「③5Gになって新しく登場したプレーヤー」の「②継続参加者」に対する比率が各国に比較して極端に少ない。これは米国では1992年と2017年のトップ企業は業種を含めてごっそり入れ替わっているのに対し、日本のトップ企業は二十年前からほとんど変わっていないというビジネス社会全体の傾向を反映しているともいえる。

また、③の5Gで新たに登場する顔ぶれの半分は政府系研究機関であり新味がない。将来が心配になるありさまだが、その中で、1社だけではあるが、提案者の中に自動車メーカーが顔を出している点は注目される。

(2)米国

全体に登場人物の入れ替わりが激しい。つまり、LTEと5Gの両方に継続して参加しているプレーヤーの割合は各国の中で最も低い。一方で③の5Gになって新たに登場したプレーヤーの比率は最も高い。また、①に属する企業の中にも、吸収合併によって別の会社として③に現れている企業も多くあり、①だけで消滅したプレーヤーが多い訳ではない。

(3)欧州

②のLTEでも5Gでも活躍しているプレーヤーが多く、安定している。一方で③として5Gの時代に新たに登場したプレーヤーも少なくない。

(4)中国

プレーヤーの絶対数では米国、欧州に比較すればまだ少ない。しかし、③の5Gになって新たに登場した企業の比率は高く、今後も増加しそうな勢いがある。

(5)韓国

プレーヤーの絶対数は多くないが、③の5Gになって登場したプレーヤーの比率は高く、数字の上では日本より勢いが感じられる。

(6)台湾

プレーヤーの絶対数が少ない。グラフの形としては日本に似ている。

このように比較してみると日本は「低位安定」であるように見える。

3.2 日本のプレーヤーの存在感

それでは、日本国籍のプレーヤーの世界全体の中での存在感はどのようなものなのだろうか。提案された技術文書を筆頭提案者(First Author)の国籍で分類した場合の国籍比率をLTE(2008年)と5G(2017年)で比較したグラフを図3に示す。

図3に赤で示した部分が3GPPへ提案された技術文書全体の中に占める日本国籍の筆頭提案者(First Author)による技術文書の件数比率である。LTEの時代(2008年)と比較して5Gの時代(2017年)に大きく比率が減少していることが分る。

もちろん、技術文書の総量が2倍以上になっているので、日本から提案される技術文書数が減少している訳では決してなく、むしろ技術文書数の絶対量は増加している。にもかかわらず、比率が低下しているということは、世界全体の活発さは日本のそれをはるかに超えているということを意味している。

各国の中で、驚異的と言ってよいほどの増加を示しているのが中国である。図3は「中国は5G標準化に3割貢献」という日経新聞の記事は誇張ではないことを示している。一方で、図1からも分るように中国のプレーヤーの数はそれほど多くはない。しかし、それにもかかわらず、これほどの増加を示していることは、何を意味するのだろうか。実は2017年に提案された中国の技術文書のおよそ3/4がファーウェイとZTEによる提案で占められている。さらに言えば、その中でもファーウェイは中国から提案される技術文書の過半を占めている。つまり、ファーウェイだけで米国一国に匹敵するほどの量の技術文書を3GPPへ提案しているのだ。

トランプ大統領がファーウェイについてスパイ行為の疑いによって「危ない企業だ」とレッテルを貼ろうとしているが、問題の本質はむしろファーウェイが「技術力」においても米国を脅かす存在になりつつあることの方にあるのではないかと思われる。クゥアルコムとアップルの5Gに関する知財紛争は終息しつつあるようだが、ファーウェイがアップルに5Gのモデムチップの供給を申し出たというのは、この分野での技術的な力関係から見ると象徴的なニュースだったのかもしれない。

3.3 日本のプレーヤーに見られる特異性

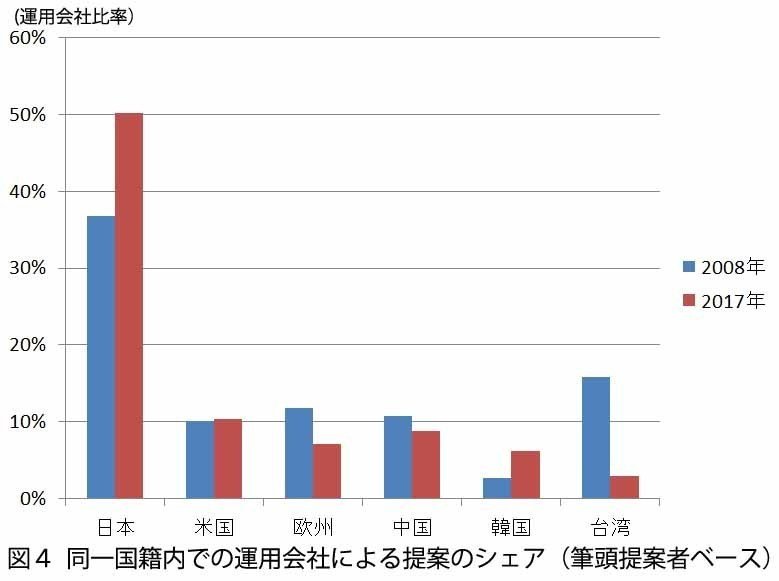

3GPPへの技術文書の提案者の属性に目を向けると、日本からの提案者には他にはない特徴が見られることに気づく。図4は技術文書の筆頭提案者(First Author)の国籍別に、モバイルの運用会社が占める割合をグラフ化したものである。

図4から明確に読み取れるのは、筆頭提案者が日本国籍の技術文書には、運用会社が筆頭提案者となっているケースが日本以外の国籍の提案者の場合に比較して比率が圧倒的に高いことである。

ここでいう運用会社とは、日本で言えばNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、米国で言えばベライゾン、AT&T、スプリント、欧州で言えばボーダフォン、オレンジ等の携帯電話サービスの提供業者を指す。

日本国籍の筆頭提案者を持つ技術文書の約1/2をこれらの運用会社が提案した技術文書が占めるのに対し、米国、欧州、中国等の国籍の技術文書では運用会社提案の割合はせいぜい10%程度にとどまる。このことから、日本における運用会社が果たしている役割は世界的な視点で見ると、極めて日本に特有な特徴であると言ってよい。

なぜこのようなことが起きるのか。筆者はこの現象の底流には日本の通信業界の開発体制の歴史に起因する根深い問題が潜んでいると考えている。誰が悪いという種類の問題ではなく、この問題を根本的に解決しないと日本の通信技術はいつまでたっても閉じたガラパゴスから抜け出せないのではないだろうか。

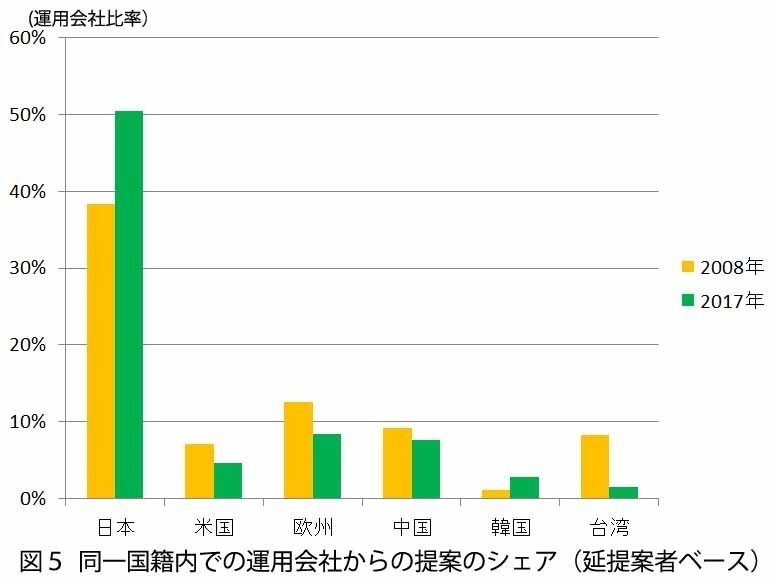

次に、連名での提案を重複してカウントする延提案件数方式(その1参照)で技術文書数を比較したのが図5である。日本が断トツに比率が高いのは図4と同様であるが、興味深いのは、日本以外の国籍では図4に比較して図5では若干ながらも比率が減少しているのに対し、日本国籍だけはほとんど比率が変化していない点である。これは連名の技術文書においては、日本の運用会社は必ず筆頭提案者になっていることを意味しているのではないだろうか。

第4章 運用会社とR&Dとメーカーの関係=日本と諸外国の違い=

以下は、「こういうこともあったかもしれない」という「多分、こうだったんじゃないか劇場」としてのお話である。推測に基づくオハナシであり、不正確な点も多いと思われるので、その点は割り引いてお読みいただきたい。

通信事業が公益事業としての性格が強かった時代、つまり電報電話中心の時代には各国ともに通信機メーカーと開発部門(R&D)そして運用会社は、組織としては分れていても、一心同体的な性格が強かった。米国のAT&Tとベル研究所(ベル研)とウェスタン・エレクトリック(WE)、ドイツのドイツ・テレコムとジーメンス、等である。この時代、各国の運用会社とメーカーの関係はほぼ1対1である場合が多かったように思われる。

日本においても電電公社と各通信機メーカーの結びつきは極めて強かった。ただ、日本においては通信機メーカー数が、交換4社、伝送2社というように多数の企業に分散されていた。このメーカー数の多さは、国際的にみると日本国内の市場規模からは正当化できないもので、メーカーをして電電公社のR&D機能に従属せざるを得ない経済的な状況を作り出したように思われる。この点は21世紀に入って国内の家電メーカーがその数の多さに起因する過当競争で共倒れを起こしたのと相通じるところがあり、日本独特のなにかがありそうに感じる。

1980年代に通信の規制緩和によって、米国ではAT&Tが地方ベルに分割され、WEがルーセントになった時、R&D機能を司るベル研は運用会社に残ることはなく、ベルコアやルーセントに移行し、次第に消滅への道を歩む。ヨーロッパではボーダフォンやオレンジなどの新たな運用会社が登場するが、これらの運用会社は通信機器のR&D機能を大規模に持つことはなかった。むしろR&D機能の主体はジーメンス、エリクソン、そして新興のノキア等の通信機メーカーが保持していたと思われる。

日本においても規制緩和により、電電公社はNTT東、NTT西へと分割が実施されたが、NTT通信研究所(通研)はそのままの形で残った点が諸外国と異なる。これにより、通信機メーカーのR&D機能は通研の下請け的な機能を継続するようになる。この体制は、メーカーにとっては開発費の負担が軽減するが、知財面は運用会社に押さえられる。また、通信システムは端末、アクセス系、コアネットワーク、保守付帯系などのシステムを統合的に運用して初めて機能するものであるが、個々のメーカーにはシステムの個片の開発ノウハウしか蓄積されないため、それらが統合された通信システム全体に関する運用ノウハウを蓄積する機会を失うというデメリットが生じる。この点は通信システム以外、例えば新幹線等のインフラ輸出の際にもメーカーにとっての足かせとして働いているようである。

今では、通研とNTT東西の関係も徐々にビジネスライクなドライなものに変化し、過去のように通研がお金を自由に使える時代は終わったらしく、サイフを握る東西の運用会社の権限が強くなっていると聞く。効率化が進むことは良いことだが、基礎研究などの今後を考えると心配な現象でもある。

そうは言っても通研は技術的に非常に優秀な研究所であり、「世界初」の技術をいくつも開発できるだけの技術力を有していた。ただし、この「世界で初めて」へのこだわりは、ドメスティックな市場だけを対象にしている間は「吉」であったが、通信がグローバル化し、「通信の標準」が重要な役割を果たすようになると次第に「凶」に変化していった。しかし、「凶」なのはグローバルに展開したい日本の通信機メーカーにとってのハナシであり、NTT自身には海外展開しない限り問題は生じない。

通研の役割はNTTドコモが分離されてもドコモR&Dとして引き継がれていき、国内メーカーへの技術的支配力は維持された。「世界初」へのこだわりも維持され、第二世代のデジタル携帯電話については、欧州ではGSMを採用されたが、日本国内はPDC方式をとることになった。日本の国情にはPDCの方が適合している面があるのは事実で、技術的にはこれがまちがいだとは言えない。しかしグローバルにはGSMが携帯電話の世界標準のような地位を占めることになる。日本はその世界にまったく入り込めなかった。

3GPPは第三世代の移動通信の標準を決めようという趣旨で1998年に発足したプロジェクトである。第三世代(3G)も日本が世界に先行して実用化した。ただし、この時期から日本の通信機メーカーは徐々に国内への「ひきこもり」状態になっていく。これは海外移動通信市場をGSMに抑えられて日本が入り込める場所がなくなってしまったという点が大きいが、一方では日本国内だけでも国内市場の拡大による積極的な設備投資がされたため、日本メーカーにとっては、苦労して海外に出ていかなくても国内でそれなりのビジネスが出来たので、むしろ陽気なひきこもりだったともいえる。さらにヨーロッパ各社は第二世代のGSMが大成功を収めたことから、第三世代への移行が遅れたことも手伝って、黒船が来航せずに済んだという点もあったかもしれない。

そしてLTEの登場である。気が付いたら国内も国外も同じ標準が適用される技術で勝負しなければいけなくなった。インフラから端末まで輸入品と真っ向勝負が要求される。そうなると価格決定にはスケールメリットがモノを言う。運用会社は「資本主義の原理」に基づいて、エリクソンやファーウェイの機器を平気で調達するようになった。が、日本の通信機メーカーにとって、外に打って出ようにも、もはや海外の市場で戦う力はなかった。結果として、運用会社の顔を立てて、運用会社のためにつくすことくらいしか出来ることがなくなってしまったのかもしれない。図5、図6グラフはそのような状況を物語っているのではないかと想像する。

このように日本がグローバルなモバイル通信市場に出遅れた原因を見ていくと、決して「誰かが加害者で誰かが被害者」というような単純な図式ではなく、「みんなで一緒にユデガエルになっていた」ように思われる点や、「技術的に優れていたがゆえに孤立した」と思われるような点も多い。しかし、今のままでは日本の通信インフラは間違いなく海外勢に席巻されてしまう(既にされている)。

移動体無線通信とその市場の拡大の歴史はほぼ平成の時代と重なる。それは通信規格の標準化の主体的役割を果たしている機関が、国連の下部組織で、メンバーは各国政府であり、日本から主体的に参加していたのが日本電信電話公社であった「ITU-T」から、民間企業が主役の標準化プロジェクトである「3GPP」や、個人参加が原則である「IETF」へと移行した時代である。

その間の移動体無線通信の普及と通信産業の盛衰には目くるめくものがあるのに、日本の3GPPへの参加形態は運用会社もメーカーも「ITU-T時代」のマインドから脱し切れていないように見える。

日本における現在は、「5Gのサービスが日本でも始まる」と喜んでいる時ではなく、日本の通信産業の危機的な状況についてよく認識し、できることから実行すべき時だと思う。手遅れかも知れないが、そうは思いたくないし、これは市場に任せておけば最適化されるというような他人事でもない。iPhoneですら発売されてからまだ10年ちょっとしか経っていない。今、考えて行動すれば、私たちは令和10年の日本を少しでも良い方向に持っていけるかもしれない。

最終回 「その4-提案された技術文書数でみるファーウェイの存在感」では、最近話題のファーウェイが提案している技術文書数から3GPPにおけるファーウェイの存在感を感じてみる。

追記

余談だが、3GPPの技術文書はすべてWeb上に公開されているので、誰でもアクセスすることが出来る。ただし、それらはすべて会合単位のフォルダに分かれているので、特定の文書を閲覧しようとすると、まずその技術文書がどの会合に含まれているかを知る必要がある。また、これらの技術文書はweb上ではZIP形式で圧縮されているので、1会合分の文書を一括して見やすい形で入手しようとすると「ZIPファイルのダウンロード(技術文書数だけ繰り返し)→ZIP解凍(技術文書数だけ繰り返し)→ファイル名の調整」が必要となる。作業グループごとに流儀の違いもあり、1年で10万件あまりの技術文書が提出されることを考慮すると、これはなかなか手間と知識の必要な作業である。

私たちのグループではこのような「ファイルのダウンロードから文書番号単位のファイル名に整理してデータベースのような形への整理まで」を効率的に行うノウハウを有している。本ページ末の欄外にある「クリエータへのお問い合わせ」によりご連絡いただければ、上の課題についてのご協力について相談できる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?