P&G出身者が作る組織はなぜこんなに強いのか 【しるし長井×Reapra対談② 〜しるしの強い組織の秘訣とは〜】

※ 本記事は、Reapraが2021年10月に開催した対談イベントのレポートです。

※ 本記事は、Reapra社公式noteより引用し、作成しています。

https://note.com/reapra_jp/n/n9a00a4afa994

前回の記事では、長井がP&G時代に学んだ強いオペレーションの秘訣である、「選択カスケード」と「オペレーションエクセレンス」と呼ばれる2つの概念についてお話ししました。本記事ではそれらをさらに深堀り、しるしで行っている具体的な取組みも交えてお話ししていきます。

登壇者紹介

長井秀興(Hideoki Nagai)

1990年9月生まれ。新卒でP&Gマーケティングに入社し、ブランドマーケティングを学ぶ。株式会社リーディングマークにて事業責任者などを経験したのち、2021年3月にしるし株式会社を設立。「ブランド体験を最適化する」をミッションにECにおけるブランドの成長をテクノロジーとオペレーションで支える事業を展開中。しるし株式会社代表取締役。

岡内雄紀(Yuki Okauchi)

独立系コンサルティングファームにて大手企業の構造改革や事業再生、PMI、新事業創出、経営人材育成等に従事。その後、HR系スタートアップにて事業責任者、CHROを歴任。 Reapraでは投資先の学習伴走者、兼HR,Sourcingマネージャー。Corporate DirectionsとのジョイントベンチャーであるTorch,incの代表取締役も務める。

https://jp.reapra.com/

https://torch-for-next.co.jp/

セグメントの細分化が鍵

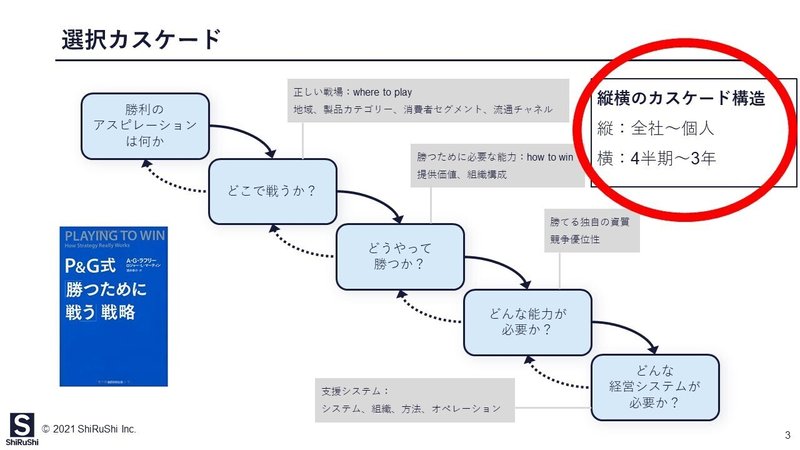

前回記事で、強いオペレーションの秘訣の一つである「選択カスケード」は、事業の勝ち筋を見つけ、実行しきるためのP&G流のフレームワークである、というお話をしました。

一連の流れは以下の通りです。

・勝利のアスピレーション(目標設定)

・どこで戦うか(顧客定義)

・どうやって勝つか(提供価値、そのための組織構成

・どんな能力が必要なのか(競争優位性)

・どんな経営システムが必要なのか

目標設定の最初にあたる「勝利へのアスピレーション」では、”わくわく”する目標設定をします。その次に、「どこで戦うか」「どうやって戦うか」について検討していきます。

岡内:

「勝利へのアスピレーション」からカスケードを降りたとき、「どこで戦うか」だとか「どうやって戦うか」を、組織のケーパビリティや経営システムとうまく繋げるのはとても大変な気がするのですが、どのようなことを実践していたんですか?

長井:

しるしでも模索しながらではあるんですが、「どこで戦うか」というのは、どういう消費者セグメントを切るかが非常に重要だと思っています。

ファブリーズひとつ取ってもセグメントを細分化していく必要があります。例えば、感覚派の女性なのか、機能性を求めている女性なのか。そういう顧客セグメントをどこに今年は絞るのか、絞った上でどういう数字(勝利のアスピレーション)を達成するのか、という部分はかなり検討に時間を使っていました。

わくわくが伝播する仕組み

岡内:

ここはかなり時間をかけて練り上げる部分なんですね。

「勝利のアスピレーション」についても掘り下げさせて下さい。大きなゴールは上層部が設定するわけですが、上の人間が「わくわくする」と思って目標設定をしたとして、そのわくわく感を社員全体にまでカスケードダウンしていくのことはとても難しく、様々な会社が苦しんでいるイメージがあります。ここはどのようにしていましたか?

図2 右上の「縦横のカスケード構造」に注目。

長井:

「選択カスケード」には縦横のカスケード構造があります。今お話ししたのが「選択カスケード」の核となる部分なのですが、これがさらに数珠つなぎのように展開されるんですね。(図2を参照)

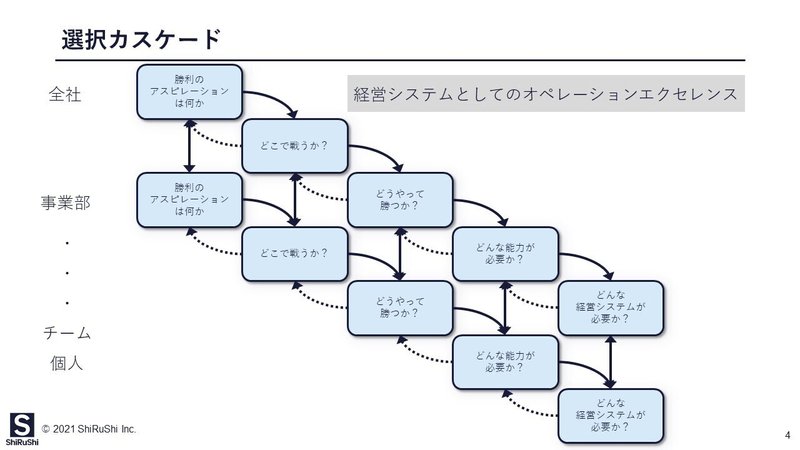

横軸で見てみると、各レイヤーにおける目標設定を異なる時間軸で並べて見ることが出来ます。短いものは四半期、長いもので三年程度先の目標が並びます。縦軸で見てみると、全社から個人までの目標設定の繋がりを同じ時間軸で並べて見ることが出来ます。(図3を参照)

図3 縦の選択カスケード。全社から個人までが繋がった目標設定。

価値創出のオペレーションエクセレンス

一般的に、オペレーションエクセレンスは、事業の効果・効率を高めることで競合優位性を構築し、明確な差別化を図ることを指すビジネス用語です。

一方P&Gでは、「目標に向かってやり切ろう」みたいな意味で使われており、(①)消費者に「良い」と思ってもらえるものを作り、(②)妥協なくやり切ることが、オペレーションエクセレンスの大事な要素だと考えています。

今、しるしでは顧客が消費者ではなく事業者にはなりますが、オペレーションエクセレンスを意識している事例をご紹介します。

長井:

しるしでは、ブランド体験の価値向上をミッションに企業支援をしていまして、メーカーさんに代わってECモールを運用しています。ブランド価値向上に関してコミットしているのは、粗利をめちゃくちゃ伸ばしますと優れたブランド体験をつくりますの二つです。粗利を伸ばすためには売上を上げてコストを下げる必要があるので、それに最適なオペレーションを社内で組めるように日々試行錯誤してます。

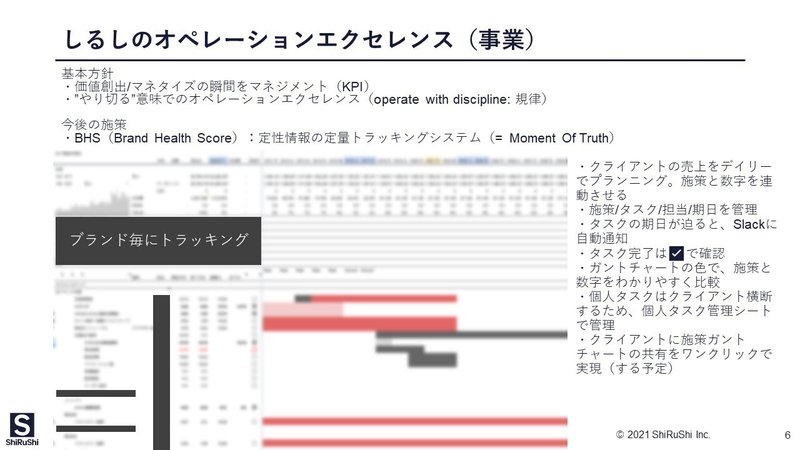

しるしのオペレーションエクセレンスの基本方針は、価値創出やマネタイズの瞬間をマネジメントすることです。いわゆるKPIとは何か?という部分をしっかり定義し、そのKPIをトラッキングできる仕組みを作る部分に僕自身すごくこだわっています。

僕は現時点から目標までのギャップを捉えて、そのギャップを埋めるために超重要なものがKPIだと思っています。KPIは時間軸でも変化してくるので、事業のフェーズが変わったら見直すようにしています。

KPI 産みの苦しみ

岡内:

マーケットを見て施策の効果を判断しようにも、施策の中には効果が分かりにくく定量的なモニタリングが難しいものもあるかと思います。そういった場合のKPI設定で意識していることはありますか?

長井:

まずは効果検証できるように施策設計をきちんとすることですね。それでも定性的な評価になってしまう施策になってくると、それでもブランドヘルススコアのように定量トラッキングする仕組みは一応あるんですけれど、そこよりかは感覚的な判断が大きくなってきます。そこはマーケティングのセンスが問われる部分かなと思います。

岡内:

なるほど。そうすると、前述のOGSMのMeasures(図4を参照)において、最初から効果検証ができるやり方を設計した上で施策を打つ、そういったところも徹底してるということですね。

長井:

OGSMのポイントって、Measuresをどういう風に設計するかというところでもあると思っています。ちゃんとゴールに適切に近づけているのかどうかを測る指標がMeasuresなので、この一枚のシートの中でゴールに対してのKPIが何になるのかを徹底的に考える仕組みもエッセンスとして含まれているんです。

やりきるオペレーションエクセレンス

長井:

いま話したのが価値創出のためのオペレーションエスセレンスだとすると、もう一つ、しるしが大事にしている基本方針があります。それが、やりきるという意味でのオペレーションエクセレンス。要するに、決めたことなのにそれがぬるっとやれていない、みたいなことを絶対に起こさないようにする仕組みを設計しています。P&Gでは “Operate with Discipline(規律あるオペレーション)” と言われていました。

これも、しるしで強く意識しています。

やり切るためには、まず動機付けが大事ですよね。モチベーションがあるのならそれでいいですが、そうでない場合は強制的にやり抜かなければいけない環境づくりが必要です。しるしでは、ブランド価値の向上に組織として徹底的にコミットするために、クライアントのECモールでの売上の一定割合をお支払いいただく収益モデルを採用しています。ブランド価値を向上させることが自分たちの売上に直結するので、自然とブランドと徹底的に向き合うようになるわけです。当然、成果を確実にクライアントに届けるという意思表明と、それが出来る自信の表れでもあります。

その上で、より効果的に成果を追い求めるための仕組みも必要です。そこで作っているのがこのスプレッドシートです。

図5 大公開!しるしのオペレーションエクセレンス。KPIとタスク管理が一目瞭然。

【超秘伝!しるしのエクセル大公開!】

(図5を参照)シート上部を見ていただくと、横軸に日付、縦軸にクライアントのKPIが並んでいます。デイリーでクライアントの売上を可視化していて、この数字を伸ばすためにシート下部に並んでいるものが施策になります。

さらに、施策を実施するための複数のタスクが、それぞれのタスクにそれぞれの担当者が割り当てられていて、期日まで定義されています。タスクの期日が迫ってくるとslackに自動で通知が飛ぶようになっているので、基本的にタスク漏れが起こらないような仕組みになっています。タスクが完了したら、この真ん中のチェックボックスにチェックを入れることでslack通知が来なくなるというわけです。

また、このボックスにチェックを入れるとガントチャートの色が変わるので、上の売上数字と照らし合わせるんです。そうすると、施策の進捗によって売上の動きがどうなっているのかが一目瞭然です。

ただ、各クライアントごとに一枚のシートを作っているので、これだけだとしるしの社員としては何枚ものシートを横断的に見なければならず使いづらいです。そのため、ここから個人タスクの一覧をまとめるシートも作っています。普段のオペレーションは、その個人用の一覧シートを見ながらタスクをこなしてるという状態になっています。

さらに、実は最近もう一つ加えようと動いています。このガントチャートは社内用なので、クライアントに進捗報告するときは別の資料を作るのですが、それがめちゃくちゃめんどくさいし、工数がかかるんですよね。そこで、ワンクリックでクライアント共有用のシートが自動生成されて、それを出せばクライアントに進捗が一瞬で共有できる、みたいな仕組みを今作ろうとしています。

岡内:

細部までこだわり抜いてますね!

成果は数字が連れてくる

岡内:

お話から、強いオペレーションに基づいている会社は、やはり数字を細かく追っているなと感じました。ただ、KPIの話に戻りますが、数値をどこまで取りに行くのかは線引きが難しいく、取得のためのコストもかなり掛かってくると思います。そのバランスはどのように考えていますか?

長井:

数字をどう追えば成果を導けるのかから先に考えるようにしています。もちろんクライアントの売上は数字として分かりやすく出る部分だとは思うんですけれども、その売上を作っていく上で重要な指標は施策からくるので、本来ならその施策および施策のインパクトを重点的に追うべきですよね。

ただ施策をこなすだけではなくて、適切にインパクトのある施策をこなしているかという観点で見るべきだと考えています。施策のインパクトに関しては、僕もまだまだ感覚的に捉えている部分がありますね。

逆に言うと社員の工数管理はあまり行っていないです。工数管理をしてもあまり売上にはつながらないと考えています。見ないといけない重要な指標は何なのかっていうところから考えるようにしているっていうのも重要です。

取れる数字をぶわって並べて「この数字改善しました!」というのは、ゴールから考えると重要ではない指標が多分に含まれていたりして無駄も多いので、どういうデータを取ればゴールに適切に近づいているといえるのかというのを定義します。とはいえ、取れないデータもあるので、そういう場合は逆に取れているデータから何が一番ゴールを達成するための指標として適切なのかを考えるようにしています。

岡内:

長井さんのオペレーションへの強いこだわりが伝わって来ましたね。正直、ここまで考えているのかと改めて驚きました。

何が一番価値を出すポイントなのかを定義し、それをKPI化するのが第一で、これが価値創出(=マネタイズ)の瞬間を形にするということ。第二に、KPIの向上に効果的な施策を規律としてやり切る、その二つを徹底しているのだなと思いました。長井さんのようにP&G出身の人が他のところに行っても成果を出せる秘訣はこういう部分にあるのでしょうね。

本日は貴重なお話ありがとうございました!

現在しるしでは、各ポジションでメンバー募集しておりますので、ご興味のある方はぜひお話ししましょう!

DMか応募してくださると嬉しいです。

しるし株式会社

代表取締役 長井秀興

p.s. 長井個人、しるし社に興味を持ってくださった方は、ぜひ連絡ください!

Twitter: https://twitter.com/adcbefghide

FB: https://www.facebook.com/hideoki.nagai1

▼さらにしるしを知りたい方はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?