図解!原価計算基準【超圧縮版】

※このnote記事で『図解!原価計算基準』の全体の流れがつかめます。

支援先との関わり方。出てきた決算書をチェックして税務申告書を作成したり、中には決算業務に入り込んで支援したりとさまざま。この決算業務で「力技で総勘定元帳を締める」こともあるかと思います。この「力技」。周りの人が見てビックリするくらい短納期・コンパクトに経理業務を締めることを意味しますが、決して法律やルールを破っている訳ではありません。手を抜くところは抜き、おさえるポイントはおさえています。

先週まで連続投稿していました『図解!原価計算基準』を「超力技」でギュッと一つの記事にまとめました。いわゆる【超圧縮版】。そして中小の製造業支援者(税理士など)にも読んでいただきたいと考えています。もちろん図解によって分りやすさも重視!では、見ていきましょう。

0.目的・制度(基準一~八)

原価計算基準。制定以来、実に60年以上経った今でも、一語たりとも加筆修正されていません。 聖書が古くならないように、全47あります原価計算基準も、時代遅れの産物ではないと考えています。

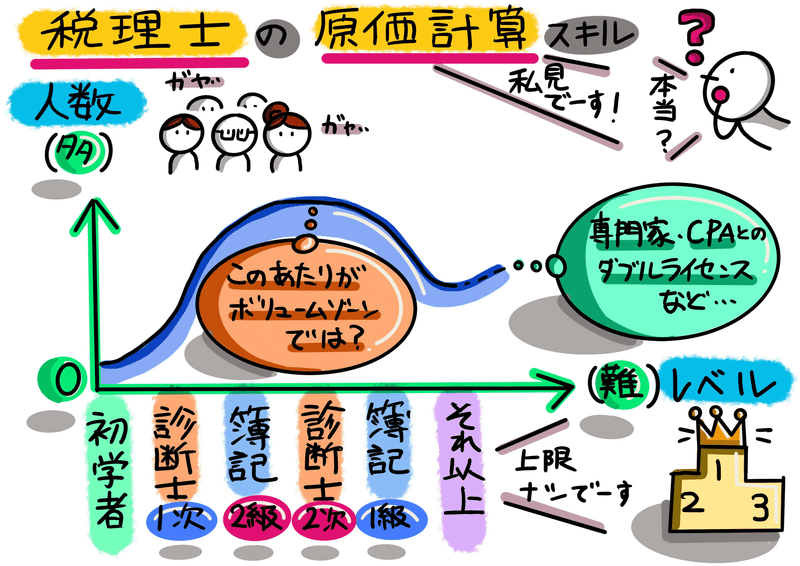

ゆえにこの『原価計算基準』を学び直したい(リスキリング)皆さん。まずはこの『図解!原価計算基準』でポテチでも食べながら気楽な姿勢でお読みいただき、もし本格的に資格試験等で勉強し直したい方や、実務に使われる方には「参考書」として傍に置いていただけると嬉しいです。

0-1.目的をまるっと整理してみた!

基準一【原価計算基準の目的】は、試験勉強では頭文字より「ざ・か・げ・よ・け」と基準一の項目を暗記したりします。

(ざ)財務諸表の適切な作成(一)

(か)価格計算(二)

(げ)原価管理(三)

(よ)予算管理(四)

(け)経営上の意思決定(五)

一般に原価計算は大きく「制度としての原価計算」と「特殊原価調査」に分かれますが、主に原価計算基準で規定しているのは「制度としての原価計算」です。上の五つの目的を整理してみましょう。

「制度としての原価計算」・・・会計帳簿に反映

(ざ)財務諸表の適切な作成(一)

(げ)原価管理(三)

(よ)予算管理(四)

「特殊原価調査」・・・会計帳簿外

(か)価格計算(二)

(け)経営上の意思決定(五)

ところで「いまさら原価計算基準は古臭い!」と考えられるかもしれません。そこで『原価計算基準の設定について』の考えに則り「制度としての原価計算」と「特殊原価調査」の今日の課題に照らして見ていきます。

具体的には「制度としての原価計算」を「1.費目別計算」から「3.製品別計算」で見ていき、「特殊原価調査」を「4.コストマネジメントと原価計算」の一部で触れていきます。

0-2.原価とは何か?

「原価の本質」は基準三【原価の本質】で、「非原価項目の具体例」は基準五【非原価項目】で、各々規定しています。

原価計算では、一定量の生産物をつくるために消費する材料や時間などの量を「原単位」といいます。原単位は原価管理上最も重要な情報ですが、モノによって測定単位が異なりますから、原単位同士を比較することはできません。また、それらがどれだけ成果(利益)をもたらしたかもわかりません。そこで登場するのが「貨幣価値」です。物量を貨幣価値に置き換えて会計帳簿に反映させることで、会社の状態と成果が可視化されます。

そして上図⑤の右側にありますように「1.費目別計算」につながっていく訳です。

0-3.ざっくり実際原価の計算を概観!

これから「制度としての原価計算」を「1.費目別計算」から「3.製品別計算」に区分整理して見ていきますが、実際原価の計算は下図⑥の3ステップを踏みます。

まず費目別に計算し(Step.1の費目別計算)、次いで原価部門別に計算し(Step.2の部門別計算)、最後に製品別に集計する(Step.3の製品別計算)と、段階を踏んでステップアップするイメージになります。

このステップが原価計算基準全体の「勘所」になります。下図⑦のとおり、経営資源の価値の消費「原単位」を「貨幣価値」に置き換え、Step.1の費目別計算がスタート。順にStep.2、3と計算が流れていくという訳です。

そしてこの上図⑦を勘定科目の流れに置き換えたものが下図⑧になり、基準八【製造原価要素の分類基準】以降、詳しく規定されています。

1.費目別計算(基準九~一四)

基準一〇【費目別計算における原価要素の分類】において、費目別計算においては原価要素を原則として、形態別分類を基礎とし、直接費と間接費とに大別し、さらに必要に応じ機能別分類を加味して分類するとしています。

形態別分類とは、これから説明します「材料費・労務費・経費」の分類、直接費と間接費は上図⑧の赤・青色の分類となります。

そして機能別分類ですが、原価が経営上のいかなる機能のために発生したかの分類ですが、ざっくりいいますと下図⑨のとおり、組織別の分類になります。この機能別分類は中小の製造業支援においても「どの部門に働きかけるか?」の観点からこの分類が重要になってきたりします。

改めて、形態別分類「材料費・労務費・経費」に沿って説明します。

1-1.材料費の費目別計算

基準一一【材料費計算】において、基準一一(一)では 「材料費=消費単価✖消費量」 の算式を規定しており、基準一一(二)では「消費量」、基準一一(三)では「消費単価」の計算方法を規定しています。

上図⑩のとおり、基準一一(三)「消費単価」の計算方法には、先入先出法、平均法、後入先出法等があり、基準一一(二)「消費量」の計算方法には、継続記録法、たな卸計算法があります。これから詳しく見ていきます。

まず「消費単価」の計算方法には、先入先出法、平均法、後入先出法等がありますが、下図⑪のとおりのイメージで計算することになります。材料費を計算する際の「消費単価」は、材料の実際購入原価に基づいて決定しますが、購入単価は、仕入先の違いや仕入時期によって異なってきますので、どの単価を用いるかが問題となり、各種方法が規定されている訳です。

次に「消費量」の計算方法には、継続記録法とたな卸計算法があります。

1-2.労務費の費目別計算

基準一二【労務費計算】を見ていくことにします。基準に入る前に基準八【製造原価要素の分類基準】の「(三) 製品との関連における分類」で労務費を分けると以下の通りになります。

〇 直接労務費:ある製品にいくらかかったかが直接的に把握できる労務費。直接工の直接作業賃金は直接労務費になります。

〇 間接労務費:ある製品にいくらかかったかが直接的に把握できない労務費。直接工の直接作業賃金以外の労務費はすべて間接労務費になります。

そして、直接労務費は製造オーダーに集計した直接作業時間に賃率を乗じて計算します。一般的に、直接労務費の現場管理は(賃率は経理部門で計算するので)下図⑭のとおり要員数と残業時間で行いますが、理論上は、以下の計算式によって算出します。

直接作業時間×賃率=直接労務費

ところで、原価計算期間は毎月1日から月末までの1ヶ月ですが、給与対象期間は「毎月20日締めの25日払い」や「毎月15日締めの20日払い」というように、必ずしも毎月1日から月末までの1ヶ月ではありません。このように、原価計算期間と給与対象期間にズレが生じる場合には、ズレを調整し、原価計算期間に対応する金額を賃金や給料の消費額として計上します。

1-3.経費の費目別計算

基準一三【経費計算】を見ていくことにします。経費とは、製造原価のうち、材料費と労務費以外の原価をいいます。よく分かりませんよね?下図⑯でイメージを付けていただければと思います。

2.部門別計算(基準一五~一八)

基準十六【原価部門の設定】では、原価部門を「原価の発生を機能別、責任区分別に管理するとともに、製品原価の計算を正確にするために、原価要素を分類集計する計算組織上の区分をいい、これを諸製造部門と諸補助部門とに分ける」とされています。

ここからわかるように、原価部門は職能の部門ではなく、計算組織上の区分であり、原価管理と正しい製品原価の計算が出来るように設定する必要があります。

上図⑰のとおり、会社の原価部門は製造部門と補助部門から構成され、補助部門は補助経営部門と工場管理部門に分類。製造部門は、直接製造作業が行われる部門のことで、直接的に付加価値活動を行っている場所です。

原価要素を原価部門に分類集計するにあたり、特定の部門において発生したことが直接的に認識されるかどうかによって、部門個別費と部門共通費に分類します。下図⑱をご覧ください。この際、部門個別費は、原価部門における発生額を当該部門に直課し、部門共通費は、原価要素別に適当な配賦基準によって各部門に配賦します。

次に補助部門に集計された製造間接費を製造部門に賦課する手続きを見てまいりましょう。上図⑱でいう右側の上に「賦課」の青色矢印が伸びる箇所になります。「方法はさまざま」と言われている部分です。

補助経理部門は10回分のサービスを提供、工場管理部門は18人分のサービスを提供している場合を具体例ケースに、直接配賦法(下図⑲)、階梯式配賦法(下図⑳)、相互配賦法(下図㉑)の計算方法を確認していきます。

3.製品別計算(基準一九~三六)

基準二〇【製品別計算の形態】で以下の類型に区分し、基準二四【総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価】までで、(一)(二)(三)の各種「総合原価計算」を規定しています。

(一) 単純総合原価計算

(二) 等級別総合原価計算

(三) 組別総合原価計算

(四) 個別原価計算

そして基準三一【個別原価計算】から「(四) 個別原価計算」の規定されています。基準の順番とは前後しますが、まずは「個別原価計算」から見ていきましょう。仕事(オーダー)ごとに発行された製品オーダーに原価を集計する計算方式なので「理論的な処理」と呼ばれ、理解しやすい計算方法だからです。

3-1.個別原価計算

基準三一【個別原価計算】の「個別原価計算」とは、顧客の注文に応じて製品を製造する受注生産形態に適用される原価計算方法をいいます。下図㉒のとおり、顧客から注文を受けると、注文内容を記載した製造指図書が発行されますが、工場ではこの製造指図書に基づいて製品の製造を開始します。

製造指図書の発行と同時に原価計算表が作成されます。原価計算表は、製造指図書ごとに原価を集計する表で、原価計算表に集計された原価が各製品の原価となります。

上図㉒より、製造原価のうちピンク部分の製造直接費(直接材料費、直接労務費、直接経費)はある製品にいくらかかったかが明らかな原価なので、製造指図書ごとに個別に集計します。これを賦課(または直課)といいます。またブルーの間接費(間接材料費、間接労務費、間接経費)は、ある製品にいくらかかったかが明らかではない原価なので、製造指図書ごとに個別に集計することができません。そこで作業時間や直接労務費(金額)など何らかの基準に基づき振り分けますが、これを配賦といいます。

ところで「個別原価計算」の特徴を知るには「総合原価計算」と比較することで、その違いが明確になるかもしれません。下図㉓をご覧ください。

「個別原価計算」は、仕事(オーダー)ごとに発行された製品オーダーに原価を集計する計算方式で、特定の製品を作るために用意したトロッコ(製品オーダー)に積まれた原価を計算するイメージになります。

これに対し、「総合原価計算は会計的だ」と説明される場合があります。というのも、生産は一定期間継続して行われ、全ての生産が完了するまで生産数量は確定せず、一定期間(1ヶ月や1年間)で区切って、この期間を原価集計単位として、人為的に製品原価を計算するので「会計的」だと言われます。更には製品原価の後ろに生産物が存在しないのも特徴的です。次に各種「総合原価計算」を見ていきましょう。

3-2.総合原価計算

おそらく税務調査でも問題になりやすいのが、基準二四【総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価】ではないかと思います。「モロに所得計算に影響」してくるからです。一番シンプルな「(一) 単純総合原価計算」をイメージして解説していきます。

総合原価計算ですが、製造原価を直接材料費と加工費に分けて計算するのがポイントです。なぜ製造原価を直接材料費と加工費に分けるのでしょうか?理由は、原価の発生のしかたが異なるからです。

下図㉔で見ていきます。まず直接材料費。主に製品の本体となる材料(素材)なので、通常は製品を作り始めるときに、完成までに必要な量が全て投入されます。したがって、加工が進んだからといって、製品1個分の直接材料費が増える訳ではありません。

次に加工費。加工が進むにつれて発生する原価なので、下図㉔でいいますと、10個分の製品の場合、加工進捗度30%で3個、80%で8個と加工進捗度を掛けた完成品換算量で、月末仕掛品の数量を計算します。

これから各種「総合原価計算」を見ていきましょう。

(等級別総合原価計算)

まず「(二) 等級別総合原価計算」。これは基準二二【等級別総合原価計算】で規定されていますが「同一工程において、同種製品を連続生産するが、その製品を形状、大きさ、品位等によって等級に区別する場合に適用する」とされています。

ここでポイントとなるのが「等価係数を算定」し「積数の比」をもって按分することです。下図㉕はシャツ製造の等級別原価計算の事例になります。

上図㉕はシャツの製造事例ですが、「Mサイズのシャツ」と「Lサイズのシャツ」を同一工程で作るケースで見ていきます。いずれのサイズも50個ずつ製造。トータルの原価(完成品総合原価)は3,000円となっています。

まず「等価係数」。Mサイズでは1.0、Lサイズでは1.4に設定しまして、各々の完成品数量50個に乗じ、各サイズの積数を算出します。

・Mサイズの積数:50個×1.0(等価係数)=50

・Lサイズの積数:50個×1.4(等価係数)=70

次に、ここで求めた積数を使って、完成品総合原価3,000円を按分します。

・Mサイズの原価:3,000円×50÷(50+70)=1,250円

・Lサイズの原価:3,000円×70÷(50+70)=1,750円

最後ご参考までに、各サイズのシャツの単価を求めてみましょう。

・Mサイズの単価:1,250円÷50個=@25円

・Lサイズの単価:1,750円÷50個=@35円

(組別総合原価計算)

次に「(三) 組別総合原価計算」。あらためて前掲「等級別総合原価計算」の意義を見てみますと「同一工程において、同種製品を連続生産する」とあります。よく似たものに「組別総合原価計算」があり基準二三【組別総合原価計算】で規定しています。

組別総合原価計算は「異種製品を組別に連続生産する」とあり、ここでは分かりやすく、等級総合別原価計算=サイズの異なるシャツ、組別原価計算=シャツとトレーナーの事例を使っています。

組別総合原価計算では製品の種類のことを「組」とよびます。たとえ異なる製品だとしても、同じ工程(下図㉖ではミシンを使った工程)で作っているならば共通して発生した原価をまとめて計算し、それを”何らかの基準で割り振った”後、各製品の原価計算した方が手間が省けます。

このように、同じ作業工程で異種製品を大量生産している場合に適用される原価計算が「組別総合原価計算」です。

(工程別総合原価計算)

他にも、基準二五【工程別総合原価計算】等が規定されています。例えば、木製のイスを作るとき、木材を切る作業(第1工程)と組み立てる作業(第2工程)というように、作業によって工程を分けることがあります。このように複数の工程がある場合に適用される原価計算を「工程別総合原価計算」といいます。なお原価の計算は工程ごとに行うので、どの工程で無駄があったのかを把握することができます。

(仕損および減損の処理)

さらに基準二七【仕損および減損の処理】もあります。仕損とは、製品の製造過程で、何らかの原因によって加工に失敗し、不良品(仕損品)が生じることをいいます。減損とは、製品の製造過程で、蒸発、紛散、ガス化などによって原材料が消滅してしまうことをいいます。

仕損の場合は、不良品とはいえ形が残りますが、減損の場合には、形が残らない点が両者の違いです。

基準では「その期の完成品と期末仕掛品とに負担させる」と規定されています。上図㉘でいう右下の「両者負担」のイメージです。例えば、月末仕掛品の加工進捗度が60%、仕損・減損の発生点が60%より前という場合、仕損・減損は完成品と月末仕掛品の両方を作るために不可避的に発生してしまうということです。したがって、仕損・減損に係る費用はその期の完成品と期末仕掛品とに負担させます。

他方で、「完成品のみ負担させる」という考え方もあります。上図㉘でいう右上の「完成品のみ負担」のイメージです。例えば、月末仕掛品の加工進捗度が60%、仕損・減損の発生点が60%より後という場合、仕損・減損は加工進捗度が60%では発生していないことになります。つまり、この仕損・減損は完成品として仕上げる段階で生じたものなので、仕損・減損に係る費用はその期の完成品のみに負担させます。

3-3.リモートワークに製品別原価計算?

ここから『原価計算基準』から少し離れて、最近の事例へのあてはめをします。近年、働き方改革が背景となり、「本支店(本社工場)会計」から「製品別原価計算」的に集計方法が置き換わるという関係性があるように思われます。なぜなら今まで「本支店(本社工場)会計」により「属地」ごとに財務数値を関係付けていましたが、リモートワークが普及する等、働く場所(属地)の制約の意味が無くなり、より実態に会計処理を近づけるために「製品別原価計算」的に集計する必要が出てきたからです。

いきなり専門的な内容になってしまったので、これから4つのイラスト(下図㉙~㉜)交えて「本支店(本社工場)会計」から「製品別原価計算」的に集計方法が置き換わるという関係性を見てまいります。

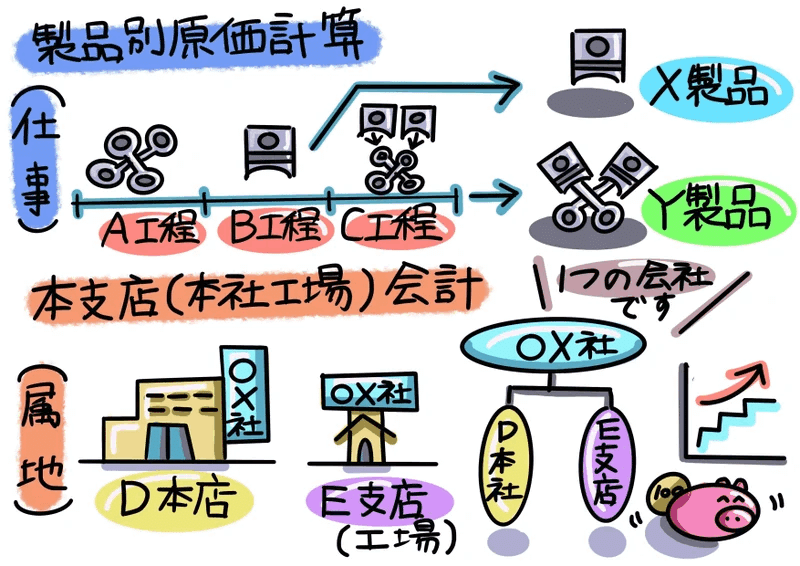

3-3-1.製品別原価計算と本支店会計とは?

製品別原価計算とは、原価要素を一定の製品の単位に集め、単位ごとに製品の製造原価を計算する方法をいいます。下図㉙の例で説明しますと、自社工場ではA工程・B工程・C工程の3工程を有しており、B工程からX製品を、A~C工程からY製品を製造するケースで考えます。

他方、本支店(本社工場)会計とは、本店と支店や工場を有している会社において、各支店・工場ごとに決算書を作成している場合に全拠点合算ベースの決算書を作成する場合に適用する会計処理のことをいいます。下図㉙の例で説明しますと、〇×社にD本店とE支店があり、この両者合算ベースの決算書を作成することをいいます。

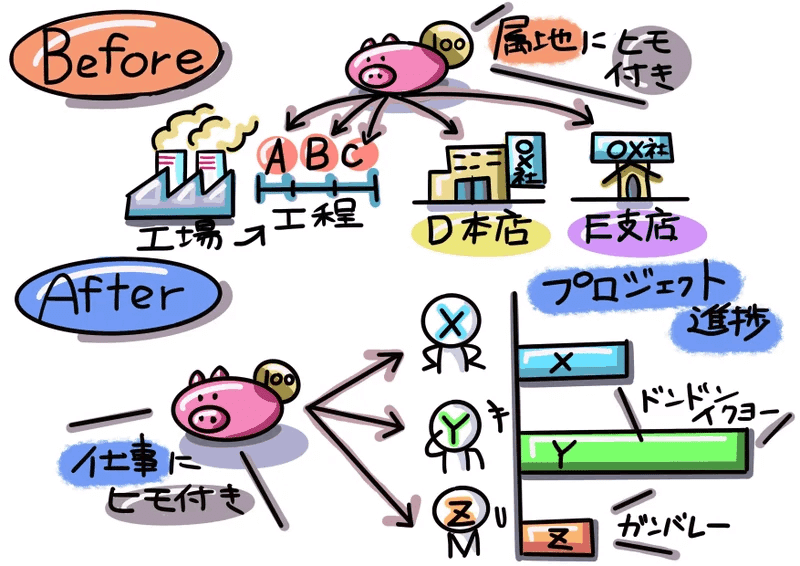

3-3-2.リモートワークの普及による変化は?

先ほど、本支店会計では属地ごとの事業所の数値を合算する旨の説明をしました。しかしリモートワークが普及している現在、決められた場所である、工場のA~C工程、D本店、E支店を属地としない場合も出てきます。組織変更も柔軟に行う場合も出てきます。

下図㉚の例で説明しますと、Xさん、Yさん、Zさんがリーダとして名乗りを上げ、D本店、E支店のメンバーが参加する場合を説明しています。Xさん、Yさん、Zさんを「仕事」と捉え、この仕事単位でD本店、E支店の各コストを集計した方が、経済実態を表している場合も出てくるという訳です。

3-3-3.お金の管理を「属地」から「仕事」へ・・・

では改めて「製品別原価計算」と「本支店(本社工場)会計」の比較を見ていきましょう。

製品別原価計算 ・・・ 「仕事」単位でお金とヒモ付け

本支店(本社工場)会計・・・ 「属地」単位でお金とヒモ付け

リモートワークが普及している現在、働く場所(属地)の意味が変わり、「どこで働くか?」は、たいして重要でなくなりました。会社組織を作るときも「属地」より「仕事」ベースで編成する組織も出てきています。研究開発やプロジェクト単位の仕事にもなると、よりスピード変化への対応が求められてきます。

昔からの会計システム。大抵は「属地」でデータベースを組んでいます。つまり「属地」ごとに総勘定元帳が別々という訳です。この状態で、リモートワークが普及。「仕事」ベースで総勘定元帳を組み直すのはとても大変な作業になってきます。

3-3-4.実は税金計算にも影響が出てくる?!

もし昔からの会計システムを使い「属地」別にデータベースを組み、「属地」ごとに総勘定元帳が別々に複数存在する場合、「仕事」ベースで総勘定元帳を組み直すために「1つの総勘定元帳に統合する」ことが運用上、一番シンプルで理想的だと考えています。しかし、規模の大きな企業の場合、システム投資にお金・時間もかかります。

これまでの暫定対応として、下図㉜の形でマトリックス管理するのが現実的かと考えています。そして総勘定元帳の統合後はD本社とE支店の線引き(本支店会計)も一層意味が無くなってきます。しかも、この論点は管理会計のお話だけで済みません。Zさんの仕事のように、進捗未達の場合に損金が認められない(資産計上が求められる)場合もあるからです。ここでも基準二四【総合原価計算における完成品総合原価と期末仕掛品原価】で説明した内容と同様に、税務調査に「モロに所得計算に影響」してきます。

以上、「制度としての原価計算」を「リモートワーク」と絡めて深掘りしました。いかがだったでしょうか?比較的大きな企業の場合はよくある話ですが、会社外部の税務顧問は、うわべの決算書や税務申告書の中での分析や議論は得意です。しかし、総勘定元帳の中まで深く入り込み、管理会計にまで触れ、経営者の伴走者になるのは別の難しさがあり、経営者との信頼関係がより重要になってくるのかもしれません。

4.コストマネジメントと原価計算(基準三〇・三七~四七)

4-1.直接原価計算(基準三〇)と販売費・一般管理費(基準三七~三九)

基準四〇以降の「標準原価の計算」に入る前に、中小の製造業支援のときに必要な2つの項目を説明します。

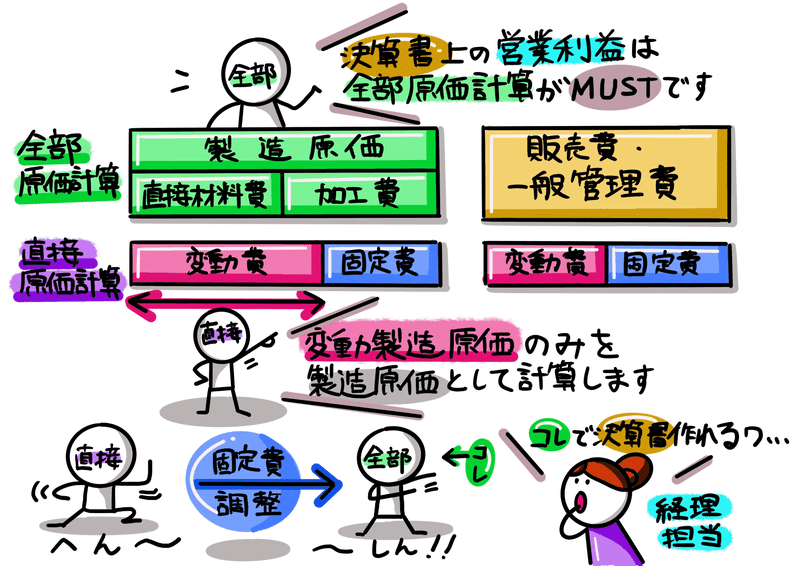

第1に、基準三〇【総合原価計算における直接原価計算】です。直接原価計算とは、原価を変動費(製品の生産・販売量に比例して発生する原価)と固定費(製品の発生・販売量に関係なく、一定額が発生する原価)に分けて計算する、というという特徴があります。

第2に、基準三七【販売費および一般管理費要素の分類基準】です。今まで製品の製造にかかった費用である「製造原価」を中心に見てきましたが、製品の販売にかかった費用である「販売費」、会社全体の管理活動にかかった費用である「一般管理費」も原価に含まれ、全て合わせたものを「総原価」と呼ばれます。以上、下図㉝で表現しました。

直接原価計算は、「来年、これだけの利益をあげるためには、いくら売上上げなければいけないか」といった会社の利益計画を立てる際に役立つ原価計算ですが、制度上は認められていません。ゆえに直接原価計算の内容のほとんどが「制度としての原価計算」というより「特殊原価調査」に該当してくるという訳です。

上図㉝の上段のように決算書上の営業利益は、全部原価計算の営業利益でなければならないです。なぜなら、直接原価計算の変動費・固定費の区分に恣意性が介入する余地があり、経営者による利益操作の余地があるから。よって、上図㉝の下段のように固定費調整によって、直接原価計算の営業利益を全部原価計算の営業利益に修正する手続きがとられます。

4-2.標準原価計算(基準四〇~四七)

基準四〇【標準原価算定の目的】では4つの目的を記しています。

①原価管理目的

②財務数値算出目的

③予算策定目的

④記帳の簡略化、迅速化目的

計算手続きの前に、標準原価計算を見ていきましょう。

4-2-1.標準原価計算の始まり

標準原価計算のルーツは、20世紀初頭アメリカの能率技師F・W・テーラー(1856-1915年)の「科学的管理法」にあります。19世紀の工場では、作業は労働者に任されていました。当時は出来高制で、彼らが作業能率を上げると経営者は賃率を引き下げて労働者へ分配を減らそうとしました。このことが、賃金制度に対する労働者の不信を生み、慢性的な怠業を招きました。

そこで、テーラーは、労働者のやる気を引き出し、高能率、高賃率を実現するために、「公正な1日の作業量」である課業の設定、時間・動作研究による作業の効率化、職能別職長制度、指図票制度などの管理方法を考え出しました。

テーラーは「作業量」という原単位についての標準を提唱しましたが、「原価についての標準」を提唱したのは、価格的管理法の普及に努めた能率技師のH・エマーソン(1853-1931年)でした。これが、標準原価計算の始まりです。こうして、テーラーの科学的管理法は標準原価計算に取り組むことで世界中に広がりました。

4-2-2.標準原価計算の流れ

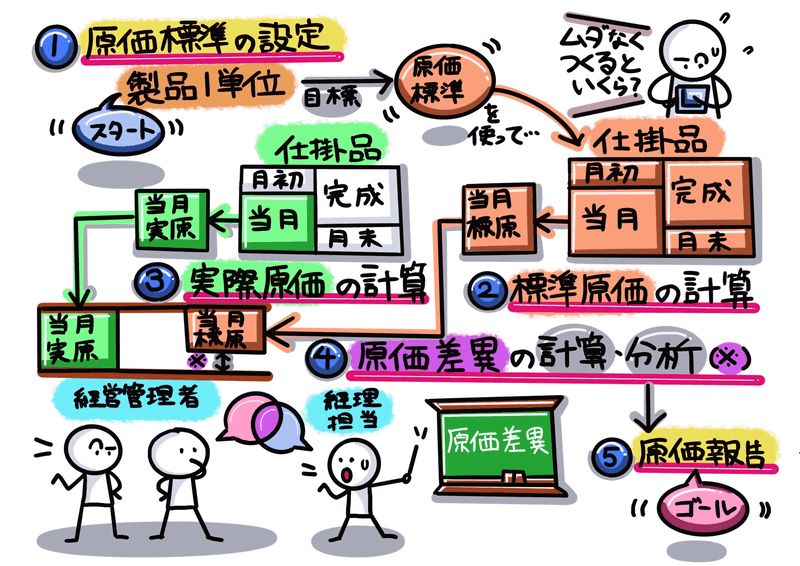

これまで見てきた原価計算は、実際に発生した原価(実際原価)をもとに製品の原価を計算する方法(実際原価計算)でした。これから見ていく標準原価計算は、あらかじめ目標となる原価(標準原価)を決め、標準原価をもとに製品の原価を計算する方法です。

標準原価計算では、予め目標となる原価(標準原価)を決めますが、この標準原価は無駄や非効率を省いた場合の原価です。ですから、標準原価と実際原価を比べ、その差異を比較することによって、無駄や非効率を改善することができるのです。

これから上図㉟の「④原価差異の計算・分析」の詳細を見ていきます。基準四六【標準原価計算制度における原価差額】で規定されています。

(直接材料費差異)

下図㊱の左下のボックス図のとおり、「標準消費量×@標準単価=標準直接材料費」と「実際消費量×@実際単価=実際直接材料費」の2つの四角形を比べ、「価格差異」と「数量差異」の面積を求めるイメージで算出します。そして差異を算出する際「標準ー実際」で計算します。計算式で表しますと次のようになります。

価格差異=(標準単価ー実際単価)×実際消費量

数量差異=標準単価✖(標準消費量ー実際消費量)

(直接労務費差異)

下図㊲の左下のボックス図のとおり、「標準作業時間×@標準賃率=標準直接労務費」と「実際作業時間×@実際賃率=実際直接労務費」の2つの四角形を比べ、「賃率差異」と「作業時間差異」の面積を求めるイメージで算出します。そして差異を算出する際「標準ー実際」で計算します。計算式で表しますと次のようになります。

賃率差異=(標準賃率ー実際賃率)×実際作業時間

時間差異=標準賃率✖(標準作業時間ー実際作業時間)

(製造間接費差異)

下図㊳のとおり、製造間接費を変動費(操業度に比例して発生する原価)と固定費(操業度に比例せず、固定的に発生する原価)に分け、比例の公式を用いて製造間接費の予算を設定する方法を公式法変動予算といいます。

公式法変動予算では、変動費について変動費率(操業度1時間あたりの変動費)を計算し、これに実際操業度を掛けた金額を変動費の予算額とし、変動費予算額と固定費予算額を合計して実際操業度に対する予算額(予算許容額)を決定します。

予算差異=予算許容額※ー実際発生額

(※予算許容額=変動費率×実際操業度+固定費予算額)

操業度差異=固定費率×(実際操業度ー基準操業度)

能率差異=標準配賦率×(標準操業度ー実際操業度)

4-3.特殊原価調査としての値上げ交渉

近年よくニュースでも「価格転嫁は今年度の最大の課題」と強調するほど、受注者の「値上げ交渉」は重要なテーマになってきています。

そこで価格交渉パターンを提示した上で、価格の元となる原価計算の考えを整理。そして値上げ交渉をどのように”科学”するのかについて、考えてみました。今まで見てきました『原価計算基準』の知識が活かされてくると思います。

4-3-1.価格交渉パターン例をざっくり説明!

まず価格転嫁の考えについて見ていきましょう。原材料価格の高騰が続く中、発注者(下図Aさん)が値上げを拒み売価は据え置かれ、受注者(下図Bさん)の原価アップにより利益を圧迫する状態。日本中でこの問題が発生していると言うことですね。受注者Bにとって死活問題になってくるので、価格交渉が必要になってきます。

実際の取引現場は、こんなに単純ではないと思いますが、価格交渉パターンを提示してみました。”もともと100円で取引していたが、105円に値上げ交渉する場合”の受注者Bさんの価格交渉を見ていきます。

①まず、成行価格の110円を提示します。

②発注者Aさんに「なぜ10円も?」になるので理由を丁寧に説明します。

③最後に営業努力をアピールしながら、105円の着地を狙います。

・・・いろいろツッコミどころがあると思いますが、まず最初に「成行価格って何?」になりますよね。成行価格とは、受注者Bさんの営業努力を考慮していない場合の価格です。

例えば具体的に、原材料価格高騰分等(外部要因)や、発注者Aさんによる発注減によるコスト上昇等(Aさんの要因)を上乗せした価格が成行価格になります。この成行価格110円をスタートに、営業努力をアピールしながら、目標である105円着地を狙う訳です。

この価格交渉パターンの数値を使って、交渉イメージをグラフ化すると下図の通りになります。特に発注者Aさんに値上げ要求を呑んでもらうには、特に成行価格になる10円のプラスを丁寧に説明する必要がありそうです。

値上げ交渉ともなると、発注者から相当の質問攻撃される可能性があるのでは。最悪、競合他社に乗り換えられる場合もあります。そこで、受注者Bさんには「価格交渉時のカンニングペーパー(カンペ)」を事前に準備し理論武装をしようと言う訳です。

上図㊶のグラフの価格交渉パターンのカンペは、下図㊷の通りです。もちろん発注者にはカンペの内容は伝えず、受注者の頭の中に入れて交渉に臨むことになります。これだけの内容を準備するには、そもそも原価計算の知識がかなり必要になりそうですよね。必要に応じて『原価計算基準』に立ち返ってみてはいかがでしょうか?

それでは次に、”価格交渉に使う”原価計算の内容を見ていきましょう。

4-3-2.価格交渉で使う原価計算の知識とは!?

これから「価格交渉で使う原価計算の知識」ということでコストの仕組みを理解(Step.1)していきます。そして次に価格交渉術を整理(Step.2)していきます。

因みに価格交渉術を整理する時、『価格交渉ノウハウハンドブック』も有効な手段になります。中小企業庁が『適正取引支援サイト』を立ち上げていますが、このハンドブックは中小企業庁の出版物一覧内で入手することも出来ます。ファイル添付しましたので、是非ご活用ください。

これから”価格交渉で使う原価計算の知識”を掘り下げていきましょう。原価計算の知識は簿記検定でも勉強することが出来ますが、簿記検定は「作る側の知識」の試験。経理担当や税理士向けの試験ですよね。

でも、価格交渉は経理担当より営業担当の問題。むしろ「使う側の知識」の視点が必要になります。ここで税理士の皆さんには「発想の転換」が必要になってくる訳です。「数値に強い営業マンが重宝される」と言われているのは、まさにその素養かと考えています。

よって、外部コンサルタント(≒税理士)の立場から、支援先企業の(営業担当を含む)経営者にアプローチする視点で見ていきましょう。

4-3-3.”使う側”の会計知識は『原価計算基準』にあり!!

『原価計算基準』は費目を「材料費」「労務費」「経費」の3つに区分され「制度会計上のルール」となっています。「製造原価報告書」の様式であり、原価計算基準の費目別原価計算(基準一〇【費目別計算における原価要素の分類】などで規定しています)をする際には必要となる区分ですが、経営者側の管理要件にそのまま当てはめて良いか?が疑問になります。

ところで経営者と税理士の両者の決定的な違いは、企業の内部者か外部者かに尽きると思います。経営者が費用でイメージするのは、費用管理部門の担当者の顔。対して外部の税理士の場合、担当者の顔は思い浮かびません。まして『制度会計上のルール』だけに固執し”ヒト”を見ず、数値ばかり眺めても、ドツボにハマりますよね。

よって経営者視点に近づくため、「誰(Who)?」の観点で区分し、労務費・操業費・設備費・管理費に分けてアプローチすることが、大切だと考えています。

「労務費・操業費・設備費・管理費に区分してからアプローチするのは何となく分かった。これで税理士は、経営者や営業担当とどのようにコミュニケーションとるの?」

下図㊹は「分析メモ」を書き込むフォーマットです。経験則ですが、このフォーマットでしたら、顧客先のどの部門(Who)にどのような内容をヒアリングするか、イメージが付きやすいと感じています。メモの取り方ですが、例えば「修繕費がXX円増加した」という事象説明は表面的でNG。背景を深掘りして「設備Aの老朽化対応が課題となっている」レベルまでメモするようにします。とにかく十分に掘り下げ、取捨選択して経営者にお伝えします。

労務費・操業費・設備費・管理費のどの費目(What)をターゲット設定、担当部門(Who)にアプローチするまで説明しました。あとの問題は、どのようにアプローチ(How)するかですが、費目ごとに異なります。各費目で共通して言えることですが、「既存の課題を解決するだけは二流。一流は課題自体を見直し、解決すること。」といわれています。自戒の意味でも、課題を深掘りする習慣は大切ですね。

4-3-4.価格交渉術を”科学”するとは!?

これまで、Step.1「コストの仕組みを理解」するフェーズを見てきました。受注者にとって、価格交渉時の手持ちのカードを多く持っていた方が有利なのは明らか。そこで他の『原価計算基準』も順序立てて理解していく必要がありそうです。

最後に、Step.2「価格交渉術を整理」するフェーズを紹介します。アプローチ方法は様々考えられますが、共通キーワードは「価格交渉術を科学する」です。”科学”とは、”一定の目的・方法のもとに種々の事象を研究する認識活動。また、その成果としての体系的知識”を言います(goo国語辞書より)。価格交渉にあてはめると、アプローチ方法は色々あると思いますが、例えば『原価計算基準』の知識を皮切りに価格交渉用のコンテンツを作成。複数の製品の価格交渉に適用し、アンケート結果を分析、次のアクションにつなげることも一例として考えられます。価格交渉用のコンテンツをもとに、PDCAを回しながら企業を支援していくイメージです。

最近のニュースの通り「価格転嫁は今年度の最大の課題」とし、価格交渉の支援を必要としている企業ニーズは多いのではと考えます。新進気鋭の税理士達が『原価計算基準』の知識を習得したうえで中小企業を支援し、日本経済が元気になって欲しいと考えています。『原価計算基準』は日本のモノづくりの基礎となってきますので!!

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?