HIROBAがなかったら

2月15日、HIROBAのフルアルバム『HIROBA』が、店頭に並びました。

HIROBAは2019年の4月にスタートして、準備期間も含めればもう少し前から動いていましたから、あしかけ約4年間の活動をしてきたことになります。

アルバムの発売は大きな区切りではあるので、それに際して自分の言葉をまとめようと思ったのですが、このHIROBAは、もとより理解されづらい活動形態です。

たとえ説明を音楽のことに限定したとしても(HIROBAは対談などの活動もあるので、楽曲制作の話だけでは説明しきれません)、作品がつくられていったストーリーが楽曲ごとにまったく異なるので、ひとつひとつ話していると、ただのカタログのような説明になってしまいます。

結局、これってなんなの?が、答えられない活動で、それはエンタメとしては致命的なような気がしますが、それでいいだろ、と思っている自分もいます。

公園があります。

そこに人が集まってきて、遊びだす子どももいれば、置かれたベンチに座って佇むひともいる。犬を連れてくるひともいるかもしれません。ジョギング前のウォーミングアップで屈伸運動をしているひともいるかもしれない。会社や学校で嫌なことがあって逃げてきたひともいるかもしれない。

それぞれにストーリーがあるけれど、誰が主役というわけではありません。月並みな言い方をすれば、誰もが主役です。

”場”には中心があるわけではなく、周辺があるわけでもない。たえまなく流れる時間のなかで、どの地点も、ある瞬間には中心になり、またある瞬間には周辺になる。もしくは、ある”ひと”にとっては中心になり、他のある”ひと”にとっては周辺になる。ただ、それだけのことです。

何が起こるかも、予想されているようで、予想されていない。

その”ひと”たちが持ち込む、個々人のストーリーが、くるくると小さい渦のように、絡んだり、絡まなかったりしながら、現れたり、消えたりするだけです。

公園という”場”があって、そこを訪れる”ひと”がいて、彼らがそこでなにかの物語を現出させていくという”現象”が、ただそこにある。たしかにある。

それを俯瞰して、見渡したときに。すべてをゆったりと包括するような、もう少し大きな物語を、そこに眺めることはできないか。

群像劇のような。

みんながあの”場”にいた、”あの時間”と言えるような、なにか。

ひとりひとりの尊い個人から生まれ出たものだけれど、けして個人にすべてを回収させないような(背負わせないような)、そういう、なにか。

そんな”なにか”のほうが、パワーとしては大きくて。

”終わらない”作品として、時間的にも、空間的にも、長く、広い、射程をもっているんじゃないか。だって現象は、ずっとつづいていくから。

だからこそ”場”をつくりたい。

そこで”モノ”をつくりだすという、”コト”を生み出したい。

それがHIROBAでやりたかったことなんじゃないかなと、おぼろげながら、今思っています。

ほら、わかりにくいでしょ?

4年経って、振り返って。

では、仮にHIROBAがなかったら、どうなっていただろうかと考えました。

ああ、あのひとにも…このひとにも…出会えていなかったかもしれない。

あの時間も…この時間も…過ごせていなかったかもしれない。

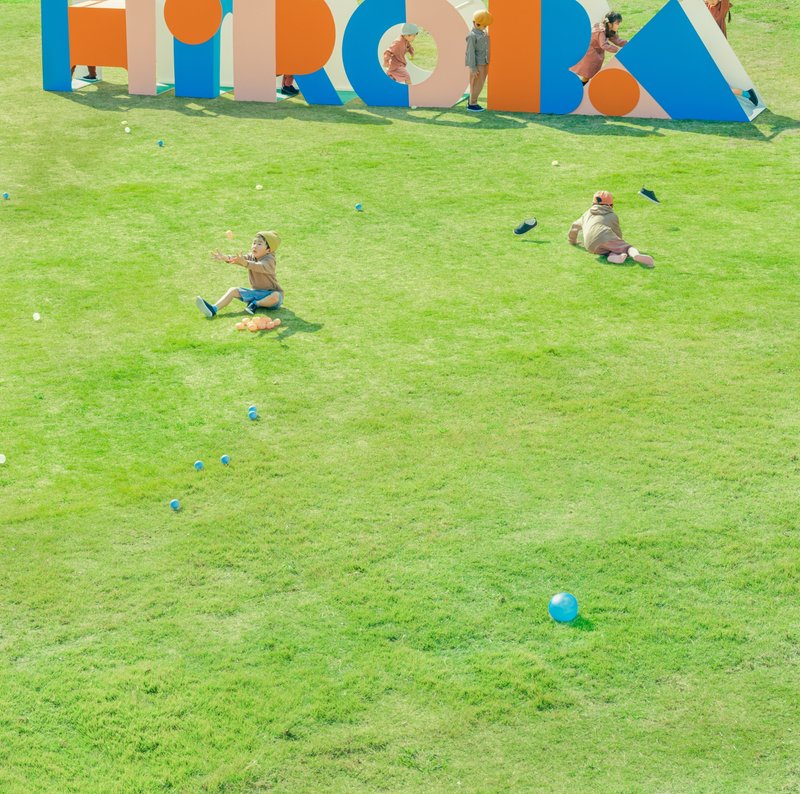

小田和正さんの事務所に通い詰めて、小さな鍵盤をあいだにおいて、半年間のあいだ、対峙したあの時間。高橋優さんと10代の頃に目にしてきたいろいろな社会の出来事について語りあった時間。皆川博子さんから歌詞が届いて、その言葉を前に息を呑んで、黙ってしまった瞬間。世武裕子さんのピアノの音が、水が流れるように空間をうねったのを聴いた瞬間。吉澤嘉代子さんが、ボーカルブースの椅子に腰掛けて、思い詰めた表情で皆川さんの歌詞に向き合っていた瞬間。重松清さんから、3つの歌詞が届いて、立ち上がるメロディの気配に想像を膨らませながら、1つを選んだあの瞬間。柄本佑さんが歌入れの途中で、主人公のキャラクターをつかんだと呟いて、急に歌声のノリが変わったあの瞬間。トオミヨウさんとミュージシャンの皆さんのセッションが、重松さんの歌詞の物語を動かしてくれた瞬間。宮内悠介さんからオファーの返事の前に歌詞がとどいて、歌詞を読んだら一瞬で遠い旅をさせてもらったような感覚になった瞬間。デモを聴いてもらったら、やりたいことはだいたいわかった、まかせとけ!と言ってくれて、これまで何度も曲を託している江口亮さんが安心させてくれた瞬間。とんでもない集中力でテイク数を重ねて、歌を組み上げてしまう坂本真綾さんに圧倒された瞬間。最果タヒさんから届いた歌詞に曲をつけ、それを何度も聴き直しながら、なぜか自分のことを歌っているように思えて涙がこみあげそうになった瞬間。長谷川白紙さんのサウンドに、生と死のあわいを垣間見た瞬間。崎山蒼志さんの揺らぎある声が、長谷川さんのサウンドのなかを走って脈動した瞬間。彩瀬まるさんと、安易に礼賛されがちな、愛や、思いやりの二面性について、静かに、でも熱く語った時間。静謐な空間のなかに混じるノイズのようなイメージを伝えたら、横山裕章さんがJ-POPサウンドのなかにしっかりとその匂いを潜ませてくれた瞬間。レコーディングで歌うのはほぼ初めてという伊藤沙莉さんが、こちらのディレクションに、まるで芝居の演出に応えるように豊かに、ときにはっとするようなニュアンスで返してくれた瞬間。ずっと憧れ、どこか心のなかのライバルだと思っていた大塚愛さんと、二つの鍵盤をならべ、二人でひとつの曲を眺めた瞬間。蔦谷好位置さんが構築してくれた繊細な弦のトリオの旋律が、大塚さんとつむいだ物語をぐっと暖めてくれた瞬間。これから吹き込まれる橋本愛さんの歌の息づかいをまるで知っているかのように、繊細な演奏で、鈴木正人さんとミュージシャンの皆さんが、音と音とが語り合うようなサウンドをつくってくれた瞬間。初めての作詞をした橋本愛さんが、ひとつひとつ言葉を選び、削ぎ落とし、メロディから得るイメージにもしっかりと反応しながら、言葉を編んでいき、たしかに作詞家へと変わっていく瞬間。写真家の濱田英明さんと、廣田碧さんがつくってくれたオブジェの前で、自由に動きまる子どもたちのあいだに身をおきながら、つかみどころのない、でも愛おしくなる時間を、どうにか捉えようとした瞬間。

出会いは相互的なもので、”場”で起こることはすべて複合的なものです。

だから、これらのことは、すべて自分の視点から見たものにすぎません。

ここに名前をあげさせてもらった多くの方々の視点から見たら、また違って見えているのだと思います。同じ”コト”のなかにいて、違うものを見ている。それでも、同じ”コト”をともにしていたという、つながりはあったのです。たしかに、あったのです。

出会いはもちろん僕の前にもあったけれど、おそらく、彼らの前にもあって、彼らの長い物語に、願わくば小さくとも、たしかな揺らぎを生むことができていたらと、思うばかりです。

ひとつひとつが尊くて、それらは独立している、すべての”コト”。

でも、どれが中心というわけでもない。すべてがひとりの目から見えるわけでもない。でも、同じ時間を過ごしていたのです。

すべては”場”で起きて、いまは思い出となった、できごと。

残ったのは、作品だけです。

モノとしての自分は、いつか肉体の衰えとともに、死を迎えるでしょう。

ですが”コト”としての自分は、おそらく、やがて凪へと戻る波のように、ゆるやかに永遠へと伸びているのだと思います。

僕が生きていた”コト”は、そして、あの”誰か”が生きていた”コト”は、時間をゆるやかに越えていくのです。けっして、分断されることなく。

HIROBAで、起きた”コト”が、どこか遠くまでつづきますように。

あらためて、HIROBAに訪れてくさだったすべての皆さんに、心から感謝します。

HIROBA

水野良樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?