松井五郎さんにきく、歌のこと 7通目の手紙 「書く道具、書かれた道具」水野良樹→松井五郎

松井五郎様

本来であったら、まもなく訪れる9月19日にいきものがかりはアリーナツアーを始めるはずでした。予定されていたアリーナツアーの公演はすべて中止となり、旅に出ることもなく東京で過ごす日々ですが、何かできることはないかと試みた様々な施策のひとつとしてオンラインでのライブフェスを今準備しています。

思いを込め、ツアーの初日であった9月19日に行います。そのためここ数日はリハーサルスタジオに詰めていました。それを言い訳にしてはいけないのですが、少しお手紙が遅くなってしまいました。申し訳ありません。

春のホールツアー(こちらも延期となりました)は開始直前の、ゲネ前日までリハーサルをしていました。リハーサルスタジオで制作スタッフの幹部が「やはり継続するのは難しい」と全チームメンバーの前で口にしたときのなんとも言えない嫌な重力を持った空気を覚えています。そのときのスタジオと全く同じスタジオで、あのとき別れたツアーチームの仲間たちと再会し、今リハーサルをしているのですが、やはり合奏はいいものです。顔を合わせて一緒に演奏することの喜びを素直に感じています。だからこそ、この”合奏”の熱量を会場で直接お客様に届けたいのですが、それが叶いません。まずは画面上からでも音を届けたいと思います。

吉岡の結婚への祝福のお言葉、ありがとうございました。

それが彼女の幸せなところだと思うのですがニュースが流れると、今までお世話になってきた方々がみなさん親戚のような感覚になって喜んでくださって祝福してくれました。「愛される」ということについて誰もが恵まれるわけではないと、芸能に近いこの世界にいてよく自分は思うのですが、彼女は幸いにも多くのひとに愛されているのだなと、メンバーとしても嬉しい気持ちになりました。

歌は変わっていくのでしょうか。おそらく変わっていくのだと思います。

ですが、それは今までもありました。10年前の曲の歌詞が、ときを経て、自分たち自身が人生を前に進めることでまったく違った意味合いの言葉に思えてくることは多くありました。それは聴き手の皆さんと同じなのでしょう。吉岡も結婚を経て、人生を前に進めるなかで自然と変容していく価値観のもとでこれまでの歌をとらえ、違った意味を見出して歌っていくのだと思います。それを聴くのは僕も楽しみではあります。

前回いただいたお手紙のなかでは、松井さんが作詞家として歩んでいかれる物語のなかで契機となった存在についていくつか触れて頂きました。

当然、僕はそれらのレジェンドたちの活躍を同時代的に見ているわけではないのですが、この世界に入ってから興味を持って遡るように聴いていった作品のなかには松井さんがあげられていたひとたちの名前もあって、とても嬉しく感じました。松井さんがバックグラウンドとされている作品たちに、松井さんに影響を受けた”孫世代”となる僕が知らず知らずのうちに興味を持つのですから、すべてはつながっているのだなと思うばかりです。

加山雄三さん、岩谷時子さん、浜口庫之助さんは特に興味を持って聴いていました。いきものがかりはデビューしてからずっと「僕らはJ-POPグループです」と肩肘を張って大きな声で言ってきました。「J-POP」という言葉に対する世間の受け止め方は時期によって微妙にニュアンスを変えていきましたが、僕らがデビューした頃は冷ややかなものが多かった時代でした。そのなかであえて”J-POPであること”を強調するのが自分たちなりの突っ張り方と言いましょうか、意地みたいなものでした。

ですが数年経って世間に受け入れてもらえるようになった頃。ふと我に返って考えてみると「じゃあ、ルーツだと言っている邦楽の名曲たちを自分はどれほど咀嚼できているだろうか?」と自身の不勉強に思い至りました。そこから日本の戦後ポップスの黎明期あたりから少しずつ教科書をたどるように聴いていきました。

漣健児さんからはじまり、少し後の時代になりますが安井かずみさんなど、訳詞からスタートされて西洋由来の音楽にどう日本語を無理なくのせていくのか、洋楽の匂いを残したまま、楽曲がもたらすイメージを日本語で置き換えることはできるのか。それらに果敢に取り組んで、今の僕らの日本語ポップス、日本語ロックの豊かな土壌を耕してくれたレジェンドたち。そのなかでも岩谷時子さん、宮川泰さんのコンビでつくりだされたザ・ピーナッツ作品はとくによく聴きました。

ふりむかないで お願いだから

今ね 靴下なおしているのよ

あなたの好きな黒い靴下

街はいつでも

後ろ姿の幸せばかり

ウナ・セラ・ディ東京

うちのバンドは女性ボーカルで”乙女心”みたいなキーワードはよく要求されるのですが(実際、まったくわかりませんが)、それらを思うとき岩谷時子さんが今から数十年前にまだ日本語ポップスの基本ルールさえ未開拓だった時代に、それを体現されていたのには驚くばかりです。岩谷さんの訳詞を感じとってみたくて、帝国劇場に「レ・ミゼラブル」を観にいったりもしました。

ハワイアンミュージックを出自として、シンガーソングライターの先駆けとなった浜口庫之助さんは、やはりこの著書から興味を持ちました。

海外の民族楽団のステージを見たとき、はたして自分たち日本人は披露できる音楽があるのだろうか。海外から来てくれた客人たちに「あなたたちの真似をしています」と西洋ポップスの真似事を見せるのか。と自問自答され、深い意味での和洋折衷を模索していった姿には強い興味を持ちました。この時代の作家としては珍しくメロディと歌詞を一緒につくることが多かった浜口さんは、言葉とメロディがどう調和するべきかについても金言をたくさん残されていて、勉強になりました。

(こちらは作詞はなかにし礼さん)

加山雄三さんは、、、

実は幼少の頃から聴いていました笑。

これは父が大ファンだったからです。ちょうど父が加山さんの若大将シリーズに憧れる世代で、家のラジカセでよく流れていました。当時は自宅にレーザーディスクがあったのですが、レーザーディスクで光進丸のプロモーションビデオみたいなのを見せられて笑。白シャツを着たやけに爽やかなおじさんが、これまた真っ白な船にのって大海原を進んでいくみたいな映像で、子供心にめちゃくちゃワイルドだなぁ、と思ったのを覚えています。

ちょっと余談ですが(前にもしたかもしれません)僕が子供のころ、うちの父は酔っぱらうといつもラジカセで演歌だったり加山さんだったりを流して寝室で寝てしまうのが常でした。なので父が完全に寝入ったのを見計らってラジカセのスイッチを切りにいくのが子どもの僕の仕事でした。うっかり寝付く前に消すと「まだ聴いてるんだよ!」と怒られるんですが笑。

だから加山さんの音楽はそういった子供の頃の思い出とつながっています。少しこじつけのように聞こえてしまうかもしれませんが、あの頃、毎日のように流れていた加山さんの音楽は知らず知らずのうちに自分の血となり肉となりになっていたかもしれません。(プラス、演歌もです。「兄弟船」とかも流れていたから、やたら船に関わる歌が多かったかもしれません。)物心つくまえから意識もせず毎日、聴いていたのですから。

松井さんが子供の頃から作詞家となるまでの物語のなかで、意識的にも、無意識的にも触れていた音楽。やがて玉置さんや安全地帯と松井さんが出会い、作品が世に出て、それらに触れて育った僕が、知らず知らずのうちに松井さんのルーツに惹かれていく。すべてはめぐっているのだなと思うばかりです。

さて、また長くなってしまいましたが。自分が書いた歌詞のメモなど、残しているか、、、という件について、今日はこちらを。。

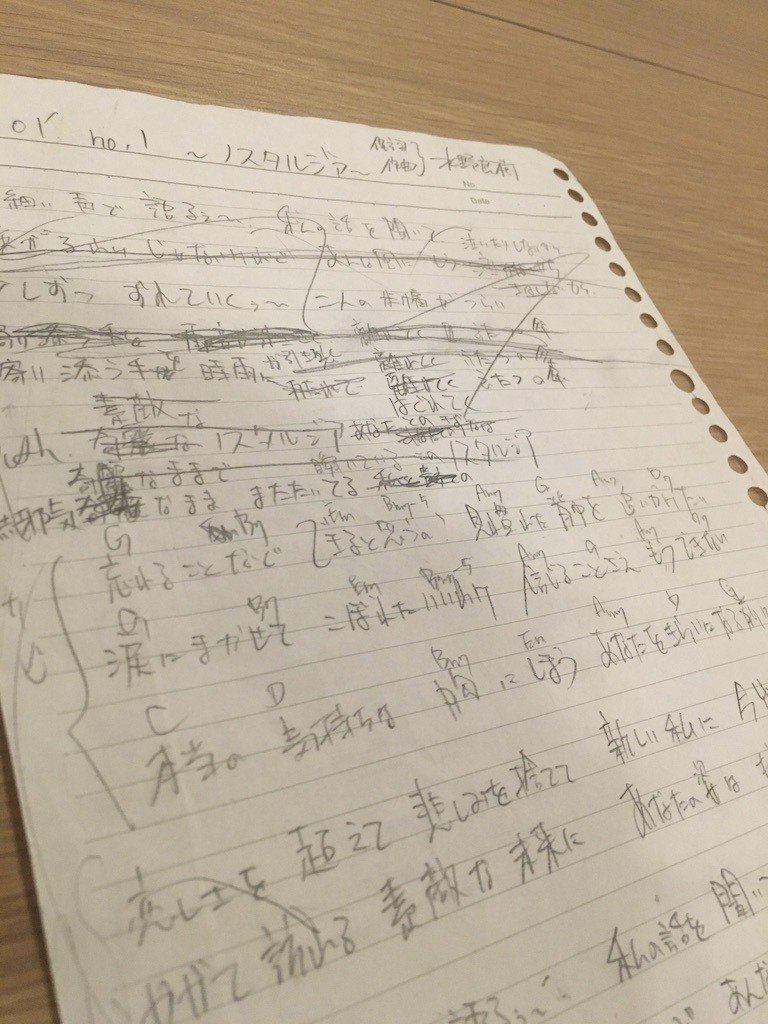

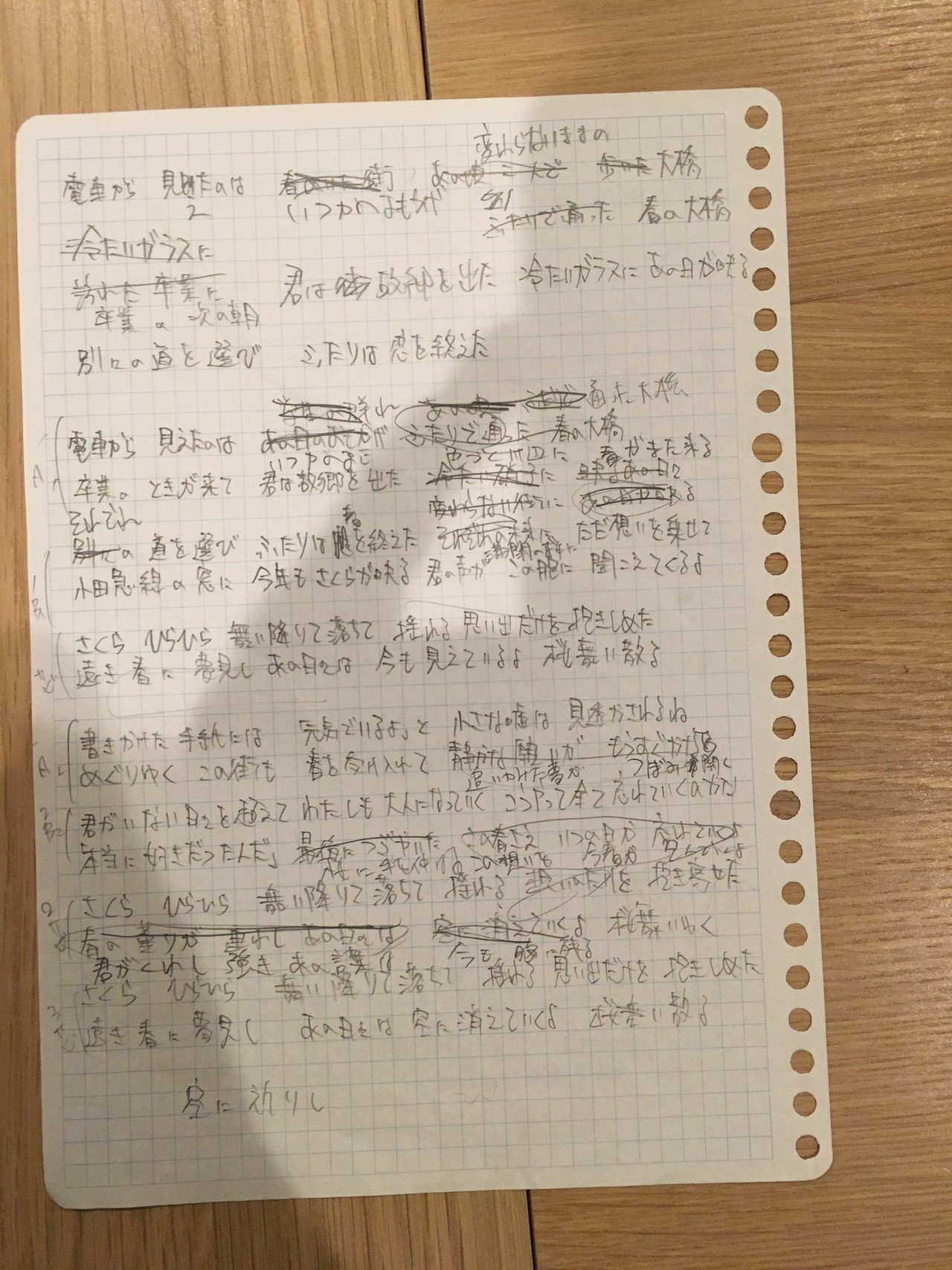

どちらも学生時代に書いた歌詞の切れ端です。前者は「ノスタルジア」という楽曲。そして後者は大学卒業間際に書いたデビュー曲の「SAKURA」です。

決して物持ちがいいほうではないと思うのですが、実は歌詞のたぐいの殴り書きのようなものはかなり多くのものが残っています。なんだか捨てられなくて。かといって大切に保管しているかというとそうでもなくて、作業場に無造作に転がっていたりするのですが。最近は歌詞はPCのテキストアプリで仕上げることがほとんどですが、アイディアの段階では手書きでメモしていくことも多いです。頭のなかがぐちゃぐちゃしている感じが手書きはちゃんと反映できて良いなと思います。PCソフトだと、整理してはいけない部分が整理されてしまう感覚もあって。それが歌詞の進行のある場面ではよかったりもするのですが。

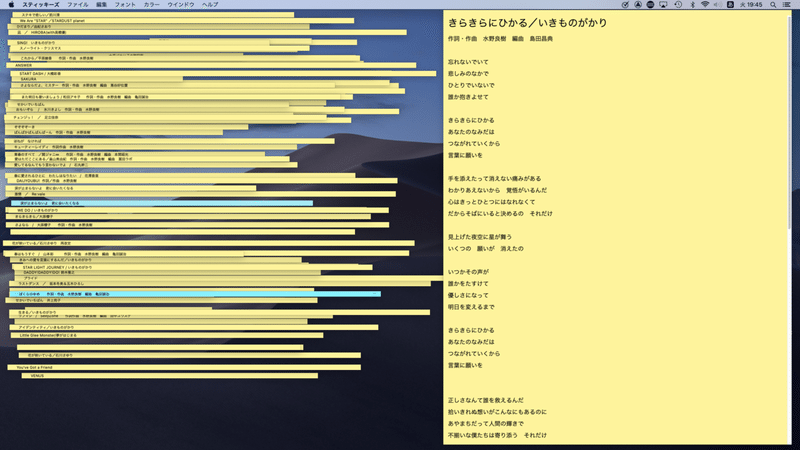

僕はMacユーザーなのですが、ここ数年はスティッキーズというメモアプリを使っています。どの曲でも、同じタイプのフォントで、なるべく文字の大きさも合わせて書いていきます。昔に書いた歌詞を並べて見比べることも多いです。

(PC画面です。前の歌詞もすぐに見比べられるように、画面上に上書きしていっています)

阿久悠先生の直筆原稿がまさに顕著ですが、筆圧や字体のクセというのは、文字以上の意味を与えます。熱量とも呼べるものです。それは作曲家や歌い手に伝える場面では、もちろん欠かすことのできない大事な情報となることが多いですが、僕の場合は、つくっている最中にそういった自分の感情的な情報に悪い意味で左右されすぎないように、常に同じフォント、同じサイズで書くようにしています。

おかしな話ですがPCソフトで整然と書かれた歌詞を、あえて感情を込めて手書きをして、それを吉岡にさりげなく渡し、仮歌を歌ってもらったこともありました。「風が吹いている」のデモをつくっていたときは、ボーカルブースに隙をみて入っていき、スタッフが用意してくれたプリントされた歌詞を勝手に捨て、かわりに自分が書いた手書きの歌詞を譜面台に置いておきました。(この話、初めてするかもしれません笑)。なんとなくそのほうがいいような気がしたのです。

ここらへん、歌詞の道具についても伺えたら面白いかもしれません。松井さんがいつも使われている道具。歌詞を書く際に必要なもの(それはコーヒーなど、筆記具以外のアイテムでも。僕はよくプリンを食べます。糖分がないとダメで。)などありますでしょうか。

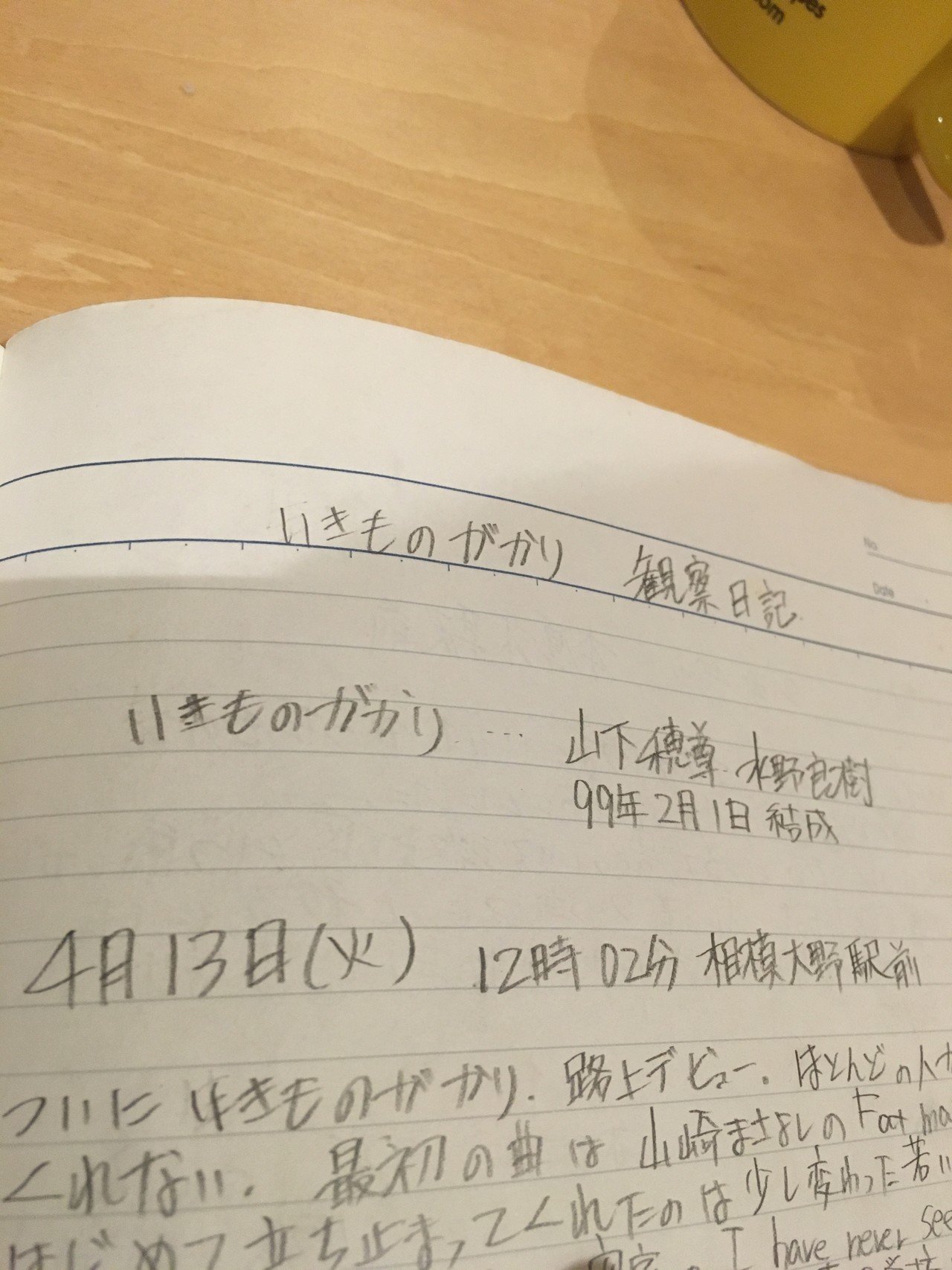

最後に、日記を。

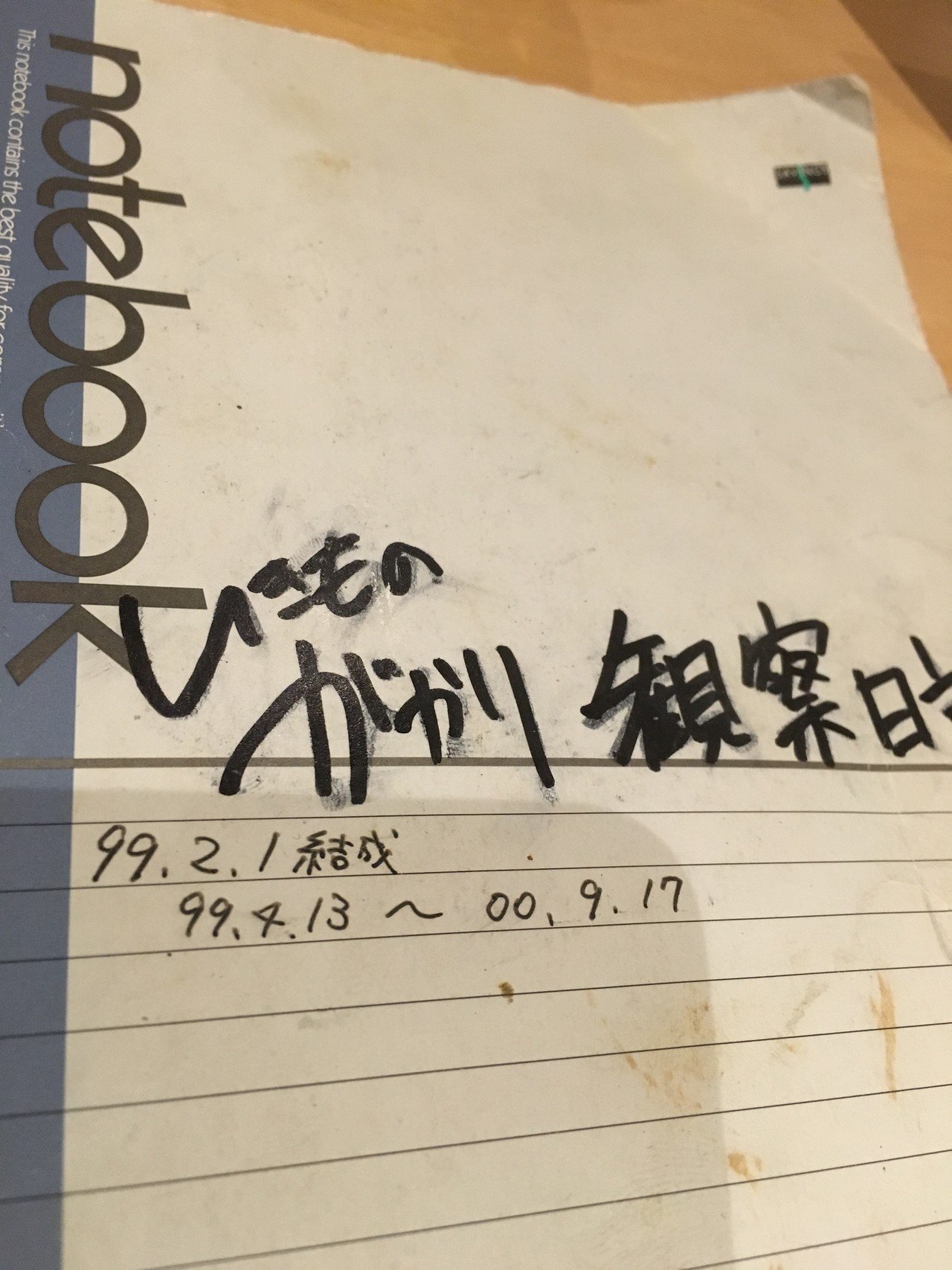

いきものがかりを結成したときに、なぜかやる気が満ち溢れていたのでしょうか。つけていた活動日記です。初めて山下と二人で路上ライブをした日のことが書いてあります。

路上のお客さんの女の子がかわいかったとか、本当に思春期の恥ずかしいコメントばかり書いてあるので、公開できないのですが笑。とはいえさすがに捨てられないので残ってます。

少しずつ、涼しくなってきました。まだまだ気が緩められない日々が続きます。お体には何卒お気をつけください。

水野良樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?