反効率的学習のための法律学入門「原則・例外という考え方」 法解釈・適用について② #10

1 はじめに

今回は、法が「技術」であるということの側面を、「原則・例外」という考え方を通じてみていきたいと思います。

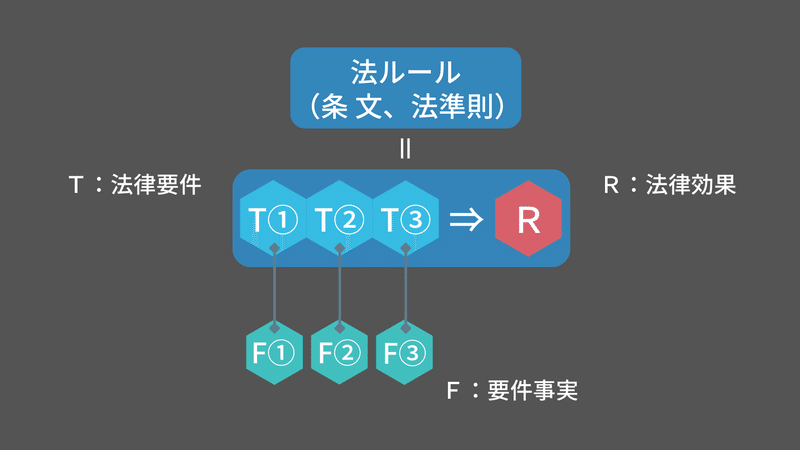

このシリーズの7回目において、法ルールの法律要件・法律効果という構造を確認し、法解釈・適用の基本をおさえました。

具体的な場面における権利の存否は、法律要件に該当する具体的事実を認定し、法律効果の発生を確かめることで行います。ただ通常は、この法律要件・法律効果の作動を組み合わせて、つまりは複数回使って、最終的な権利の存否を判断することになります。この作業において、「原則・例外」という思考を使うことから、ここに法の技術的側面がよく現れていると考えますので、これを順次説明していきたいと思います。

2 要件事実

法ルールの定めにより、法律要件に該当する具体的事実があると、法律効果が発生します。この具体的事実のことを、民事訴訟の場面では要件事実といいます。民事訴訟ですから、民事の最も技術的な側面を担う場面であり、すなわち法の心臓部です。

以前の図に、要件事実を位置付けたのが下の図です。

売買契約を例に、確認しておきましょう。

まず、法ルールは民法555条です。

(売買)

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

これを法律要件・法律効果に整理すると次のようになります(なお、このように整理すること自体が論理必然ではなく、この段階ですでに広い意味での「法解釈」が行われており、その法解釈を可能とするための法律学による理論の作動があると考えます。この点は、またどこかで解説してみたいと思います)。

○民法555条

【法律要件】

T①:当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約する。

T②:相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する。

【法律効果】

R①:売主の買主への売買代金支払請求権の発生

R②:買主の売主への目的物引渡請求権を含む財産権移転請求権の発生

目の前の事案が次のようなものだとします。

【事案】

令和4年10月1日、Aは、知人のBに対し、Aが所有して1年ほど使っているノートパソコン1台を買わないかと持ちかけました。Bは、ちょっと考えると言って即答はしませんでした。二日後の同月3日、Bは「あの件OK。中古だから5万円でいいかな」と言うので、Aはその場で「決まりだ」と答えました。

⇒場合①へ

〈場合①〉

Bは、すぐに財布から現金5万円を取り出して、その場でAに渡しました。

これを、先ほど確認した民法555条の法律要件・法律効果にあてはめて考えてみますと、次のようになるでしょう。

法律要件T①及びT②に該当する具体的事実はあるでしょうか。これは、「Aは、令和4年10月3日、Bに対し、ノートパソコン1台を代金5万円で売った」という事実を認定し、これで十分と理解されています(「売った」で、ある財産権の移転とその代金支払いの合意の成立、の表現として十分とされているから)。

これにより、法律効果R①として、具体的には「AのBに対する、売買契約に基づく5万円の代金支払請求権」の発生が認められます。他方で、法律効果R②として、具体的には「BのAに対する、売買契約に基づくノートパソコン1台の引渡請求権」の発生が認められます。

こうして、それぞれの権利の発生が認められました。

3 原則・例外という考え方

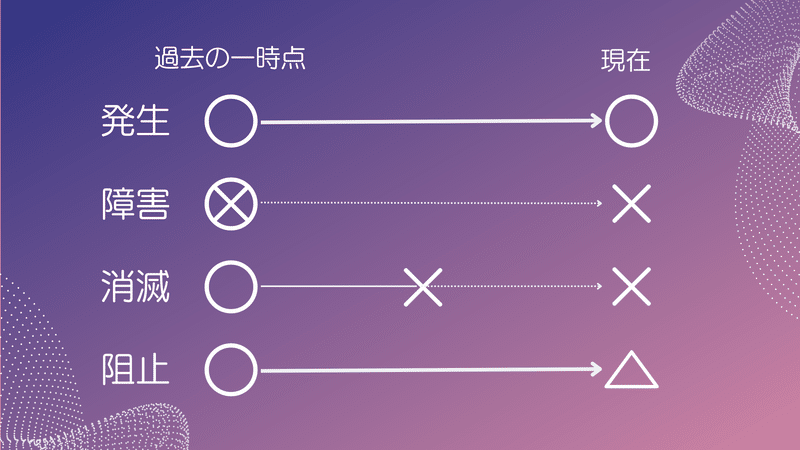

(1)権利の発生、障害、消滅、阻止

Aには、上記のとおり、Bに対する5万円の売買代金請求権の発生が認められました。

では、こうして発生した権利は、今はあるのでしょうか。いつ消滅するのでしょうか。永遠に消えないのでしょうか。それとも、発生したらその数秒後には消えてしまうのでしょうか。あるいは、お湯をそのまま置いておくと冷めていくように、コーヒーにミルクを入れるともはやブラックではなくミルクコーヒーに変容してしまうように、いつかの時点で権利の中身も自然に変化してしまうのでしょうか。

この問題について、法の世界では、「過去のある時点で権利が発生したら、その他の事情がない限り、現在もそのままあるものとする」*という考え方をします(こうした思考が技術性を象徴しています)。

【事案】にあてはめると、Aに発生したBに対する5万円の代金支払請求権は、その他の事情がない限り、現在もそのままあるものとされます。これを指して、「原則、現在Aには代金請求権があるといえる」と表現できます。

そして、原則があれば例外があります。それが、「その他の事情がない限り」という部分に関わることになります*。権利の発生に対しては、「障害」「消滅」「阻止」が、この例外に該当します。

AのBに対する代金請求権は、過去のある時点で発生しましたので、現在もあるものと原則としていえます。しかし、例外にあたる事実があるかもしれません。

【事案】の〈場合①〉で、Bは、その場でAに対し代金5万円を支払っています。支払ったら、法の世界では何が起こるのでしょうか。法ルールを確認しましょう。

(弁済)

第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

この条文は概要、法律要件として「弁済」、これにより発生する法律効果として「債権の消滅」を定めています。

〈場合①〉により、この法律要件に該当する、「Bは、同日、Aに対し、(当該ノートパソコンの)代金として5万円を支払った」という具体的事実が認定できます。

よって、法律効果として債権の消滅、今回の場合は、AのBに対する代金請求権(これは債権の性質を有します)の消滅が、法律効果として生じることになります。

したがって、一旦は発生した「AのBに対する5万円の代金支払請求権」は、Bの弁済により消滅させられたので、現時点では存在しない、と結論付けることになります。

目で見てあるかどうか分からない権利。その権利の存否の判断は、関係する複数の法ルールが定める法律要件、これに該当する要件事実の存否とその判断の組み合わせにより、法律効果の発生・障害・消滅・阻止を検討することによりなされる、ということになります(今回は、発生と消滅だけを見ました。障害と阻止はまた別の機会に説明したいと思います)。

(2)重要な注意点

ここで重要な注意点です。この「原則・例外」から受ける日常的な語感と、法的な議論での意味合いの違いです。

ここでいう「例外」には、「例外的な事象」というような意味合いはありません。例解したさきほどの事案から明らかなように、売買契約が成立した場合、その代金が支払われることが、社会で発生している出来事として例外的な事象であるはずがありません。売買契約の成立も、社会で起こる事象として普通のことだし、代金がちゃんと支払われて終了することも普通のことです。「原則・例外」には、社会で一般に発生する事象として、原則的であるとか例外的であるというような意味合いはない、ということを知っておいていただきたいと思います。

法的な議論における原則と例外は、感じとしては、「段階をつける」「折り目をつける」という雰囲気です。複雑で多面性を有する諸事象を、一挙に判断して結論付けるのではなく、段階をつけ、折り目で分けて分析する、ということです。

4 補論

(1)原則・例外、例外の例外、そのまた例外

この記事では、原則・例外の考え方を説明しました。しかし実はこれは構造としては簡易な場合であり、例外の例外がある場合もありますし、さらに、そのまた例外というのもあります(請求原因、抗弁、再抗弁、再々抗弁……)。これらを全部含めて、「原則・例外という考え方」と言い表します。

(2)原則・例外という考え方は、なぜあるのか

なぜ、こうした原則・例外という考え方をとるのでしょうか。

「社会生活上の諸事情をそんなに細切れにしなくてもいいではないか」という見方もあるでしょう。事実というのは孤立しているのではなく、他の事実と網の目のようにつながっているのだから、そうした実態に即した把握が望ましいという観点です。また、「まずは原則の事情だけに着目する、言い換えれば、他の事情を一旦は無視する、というのは狭量な思考である」という見方もありえるでしょう。物事は全体が大事なのであり、俯瞰して全体を捉えなければ駄目じゃないか、という観点です。

ただ、原則・例外という考え方をとることには、いくつかの重要な根拠があるように思います。

一点目は、「言語表現の限界」という視点です。ある条文で、権利の発生に関する法律要件・法律効果を定めたとします。同じ条文上に、その権利の消滅についても定めようと思えば、論理上は可能です。しかし、実際上は不可能だと思います。消滅の法律効果を導く要素は多数あります。また、消滅だけではなく、障害や阻止も加える必要があります。こんなことをしていたら、条文はとても人間が読めるようなものにはなりません。これは端的に言って、「言葉表現の限界」だということができます。

二点目に、「動的世界の認識の工夫」という視点です。本来的に世界は常に動いて変化しており、動的なものです。その点からいえば、権利が一度ある時点で発生したとしても、原則、そのまま現在もあるとみることは、通常の思考に反しています。通常の思考であれば、「権利が一度ある時点で発生したが、現在あるかどうかは不明である」というように、動的な変化を組み込んだことを、「原則」とすべきように思えます。例えば、「ある時点で熱かったお茶が、原則、今も熱いままであると考えるべき」というのは無理があります。

しかし他方で、人間は動的なものを正確に認識することが苦手である、という性質を持っています。例えば、サッカーや野球などの球技が難しいのは、球も人も動くからです(難しいから、とびぬけて上手い人がいて感嘆の対象となり、また、プロという制度まで構築されるに至る)。

世界は常に動いており、これにともない変動する権利もつねに動いている。しかし、この動くものを正確に認識することは難しい。そこで、認識上の工夫がいる。それが技術的な、原則・例外という考え方だということになります。あえて世界に一つの仮定を設定する。しかし、その仮定を絶対視しない。それゆえ仮定に留まるが、しかし仮定が無意味なのではない。こうした認識枠組みだということです。

三点目が、「常に反論・反証に開かれている」という視点です。原則・例外という考え方は、一方だけの主張立証だけでは決めないというスタイルに貫かれています。ある時点で権利が発生した、と認められても、それは「原則」でしかなく「例外」がある。「いまもその権利があるとはいえない」「その権利をいま行使できるとはいえない」というような反論・反証が常にありえるということです。ここに見られる技術思想のベースには、二当事者の対等性あるいは対置性の考え方があるのだと考えられます。

*河村浩・中島克巳『要件事実・事実認定ハンドブック 第2版』43頁(日本評論社,2017)が「権利存続の原則」「原則・例外の思考で考える」と表現する。また、『新注釈民法(1)』47頁(有斐閣)は、「権利の継続性(権利関係不変の公理)」として、「権利が発生したものと認められると、その後に消滅したものと認められない限り、現に事実審の口頭弁論終結の時点で存在しているものと認識するというのが、民事訴訟の仕組みである。」とある。

*「原則・例外」についての要件事実論上の意味は、伊藤滋夫『要件事実の基礎 新版』210-263頁(有斐閣,2015)が詳細であり、端的には同書240頁「民法の定める規範は、全体として、基本的には、何らかの意味で原則・例外の構造をとっていると考えられる。一見すると、原則の形だけと考えるべき場合もあるいはあるかもしれないが、そうした場合でもいつも、「特段の事情」というものが考えうるのではなかろうか。また、一見すると、原則・例外の関係がないように見える場合であっても、大きい体系的考察をすると、やはり、どこかでそうした関係が成り立っていると考えるべきであろう」。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?