チームのトレードオフを知ること、THE TEAMと最適なチームの文化論

「THE TEAM 5つの法則(麻野耕司)」はAmazonで2週連続1位と売れに売れています。なので、僕がことさら宣伝する必要もないのではないかなーと思ったのですが、本書を読む上で重要なとっかかりを理屈っぽい僕から説明しておくのは1つの意義があるのかもしれないと書評を書いておきます。

本書の最大の魅力は、巷に溢れる「最高のチーム」論を一蹴するところにあります。あるのは「最高ではなく最適なチーム」だけだとするところがキーメッセージ。

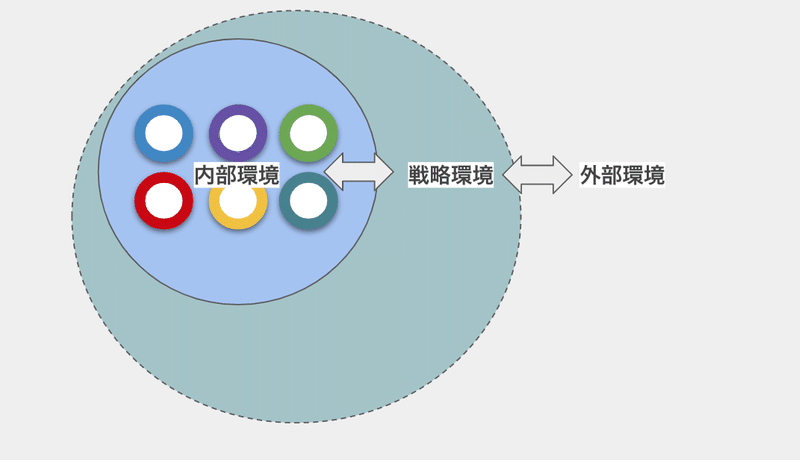

これはつまり、「環境不確実性への適応」から組織の構造が導かれていくというバーンズ&ストーカーらの「組織のコンティンジェンシー理論」に由来しています。

巷に溢れるチーム論や組織論は、たとえば「合議による意思決定」「上下関係はいらないフラットな組織」の示唆する従業員にとって都合のいい、耳障りのいいフレーズにあふれています。

一方、その真逆に社長はモチベーションなど気にするな、ルールを独裁的に決めていくのがよいといった経営者にとって耳障りのいいものなどが溢れています。

こういった偏った言説は、議論の分断を招いてしまいます。

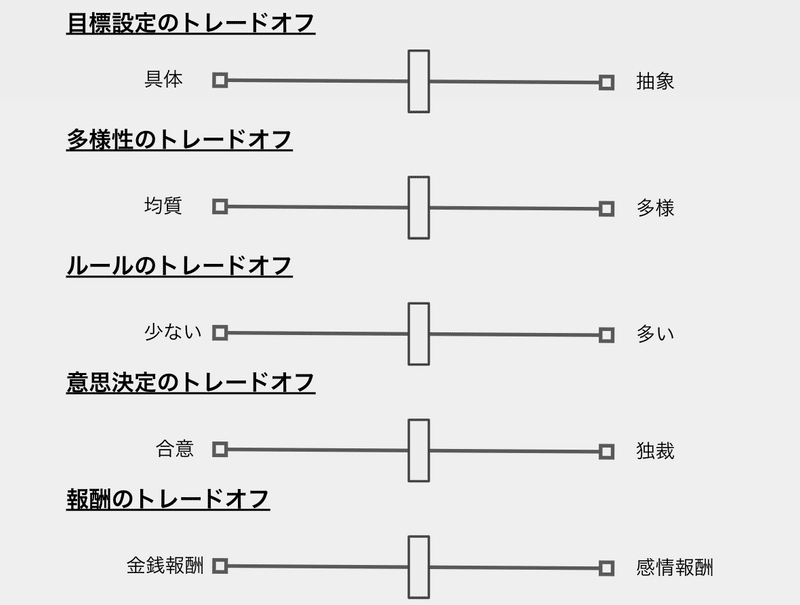

THE TEAMの魅力は「自分たちに最適な形は何か?」を擦り合わせていくことの大事さを語るところにあります。これはチームのトレードオフを知るということです。

目標は、意義の伝わる抽象的なものだと、何をしていいかわからない人がうまく仕事ができません。また、具体的な行動目標だけでは、つまらなくなったりします。これもひとつのトレードオフです。

チームメンバーが、様々なスペシャリティや価値観を持っていると気がつくことが増えます。変化にも強い組織になるかもしれません。でも、意思を統一していくことにコストがかかってしまいます。

逐一コミュニケーションしていれば、ルールは少なくて済みます。でも、ルールがなければコミュニケーションの擦り合わせに時間がかかりすぎてしまいます。ルールが多すぎると、がんじがらめになって目的と手段の正当化がおきてしまいます。これもトレードオフです。

意思決定においては、リーダーの一存で決める分には早いのです。でも、様々な意見の集約や現場感覚の吸い上げ、納得感などを考慮すると合意のプロセスも重要になります。これもトレードオフです。分散コンセンサスが、どうしてもトランザクションのコミットまでに時間がかかる現象に似ています。

報酬の貰い方も、お金で欲しいという人もいれば、仕事の意義を大事にする人や、いい人間関係で仕事をしたいなど感情的な報酬を重視する人もいます。当然、両方あたえられればいいのですが、個人ごとの強いインセンティブ制度は連携の少ない組織ならワークしますが、連携の多い組織だと人間関係の悪化をもたらしたりしてしまいます。

そんなのは当たり前じゃないかと思うかもしれません。チームのあり方はケースバイケースだよね、ということですから。

でも、ケースバイケースと切り捨てる前に、法則が存在していて、それは外部環境や戦略環境に紐づくよねということは、それほど自明に理解されていないことが多いかと追います。

経営者の見える景色と、従業員の一人一人の見える景色は違います。

何を大事にして、チームや組織が構成されていくのかという諸原理を紐解いて、「見解の一致」を目指していくことがチームづくりなのだということをTHE TEAMは伝えています。

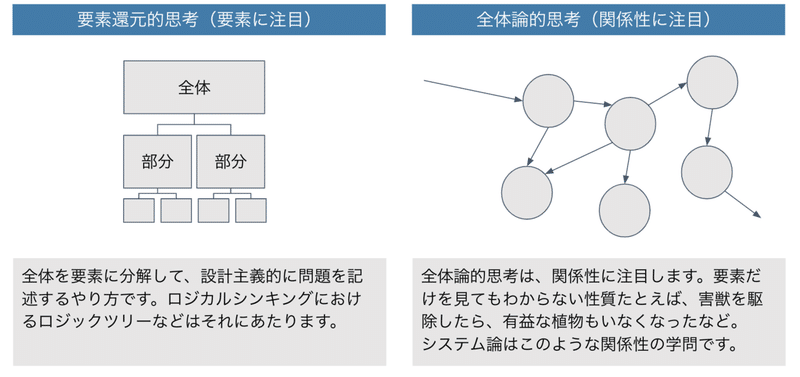

このような考え方の背景には、「システム」というコンセプトがあります。システムというと情報処理システムのことだと捉えてしまいがちなのですが、これは諸現象を要素の分解によってとらえるのではなく、相互作用によって理解しようとする考え方のことです。

本書では、「関係性世界観」という名前で記述されています。他の言葉では全体論、ホリスティック、などでしょうか。

このパラダイムは20世紀の科学的な発展をリードするとともに、社会学への影響も深く与えていくことになりました。

理工学系の学生にとっては、微分方程式とフィードバック制御などをはじめとするシステム工学や、複雑系へとつながる理論的な流れ全般と捉えるとわかりやすいかもしれません。

このようなコンセプトを、ニコラス=ルーマンは社会システム論へと発展させました。そして、経営学ではチェスター=バーナードが組織のことを「意識的に調整された2人またはそれ以上の人々の活動や諸力のシステム」として捉えて理論的なモデルを導いていくことになります。

それまでのフレデリックテイラーらを中心とする機械的・要素還元的な組織間を有機体としてモデル化したことで、経営学や経済学にバーナード革命とも言われるような劇的な変化をもたらしていくことになりました。

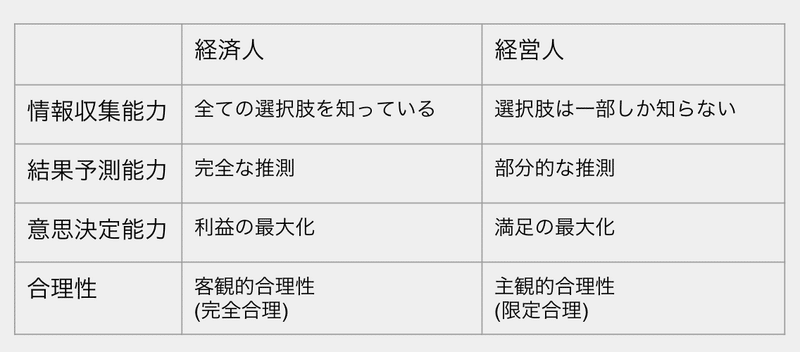

バーナードの組織論において、その構成員たる人間は「理性とともに感情をもち、個人としての人格とともに社会性も有するものであり、合理的であろうとはするが、完全に合理的にはなりえない存在。」として、モデル化されました。

これは、全人仮説と呼ばれ、それまでの完璧な合理性に基づいて動く機械的な人間のモデルに対してより現実的で多様な現象を説明可能にしていきことになります。

ハーバード=サイモンはこれらを引き継ぎ、完全な経済人と、不完全な経営人というモデルを元に経営学・経済学を発展させていきました。

考えてみれば、そんな完璧な人がいたら組織なんて作らないでも良いですからね。

でも、得てしてマネージャーや経営者に対して「経済人」を求めてしまいがちです。経営者はメンバーに対しても、「経済人」としての振る舞いを想定してしまい、問題が起こります。

こういった断絶、情報非対称性が問題を複雑化させてしまうのです。

THE TEAMがしめす、チームのトレードオフは、様々なことを説明可能にします。そして、「何が良い・悪い」という善悪二元論から、その背後にある統一理論に基づいた対話ができるようになっていきます。

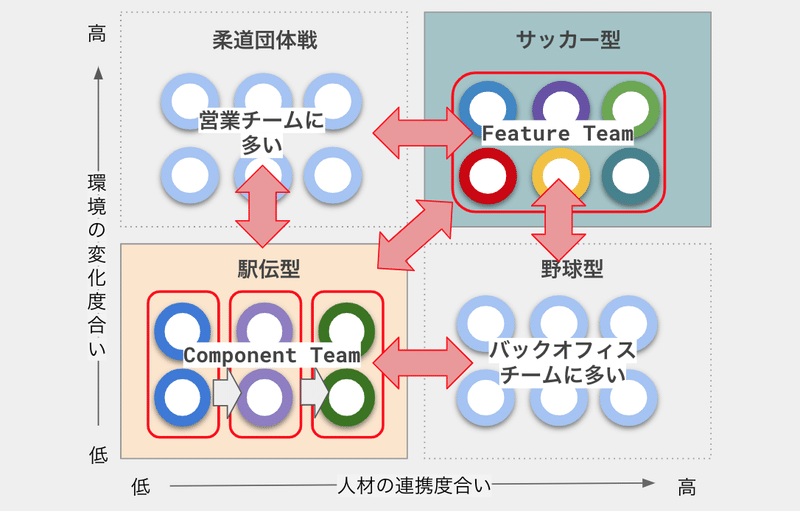

ところが、これが「良い悪い」の議論になると、その価値観の境界面で衝突が起きやすくなります。下図にTHE TEAMで触れられているチームの4分類とその境界面における文化摩擦を記載します。

ソフトウェアエンジニアにとって、わかりやすい話はFeature TeamとComponent Teamの話でしょう。各フェーズごとに、分断されたコンポーネントチームは、ソフトウェアのライフサイクルが長く、ゆっくりとしたものだった時代においては有効なチーム構成でした。

しかし、環境変化の速度が早く複雑なソフトウェア(Complex)なったことで、Feature Teamのアジリティの高さが有効になっていきました。この2つの文化摩擦は、エンジニアチーム同士にも関わらずよく見るものです。

また、野球型と呼ばれるチームには、バックオフィス部門が多く挙げられます。彼らの価値観とエンジニアチームの衝突もよく見ます。

最近のインサイドセールス の強化された営業チームは、サッカー型や駅伝型になりがちなので、事情は少し違うのですが、昔からの営業チームは個人商店的気質の強い柔道団体戦型チームだったりします。

彼らとエンジニアチームの文化対立も発生しがちです。

これらは、外的環境におけるチームのあり方が文化にまで昇華してしまい、それがそれぞれにとっての「正義」や「当たり前」になっているからこそ、対立がおきチームはチームではなくなるのです。

誰もが完璧な合理性を持てないのだからこそ、最適を探そうと変化をすること、そして正しさも常識も最適であろうとすることに比べれば、脆弱な価値観に過ぎないことを皆が理解していくための本だと言えます。

エンジニアリングと組織の関係について、より多くのビジネスパーソンに知っていただきたいという思いで投稿しております!