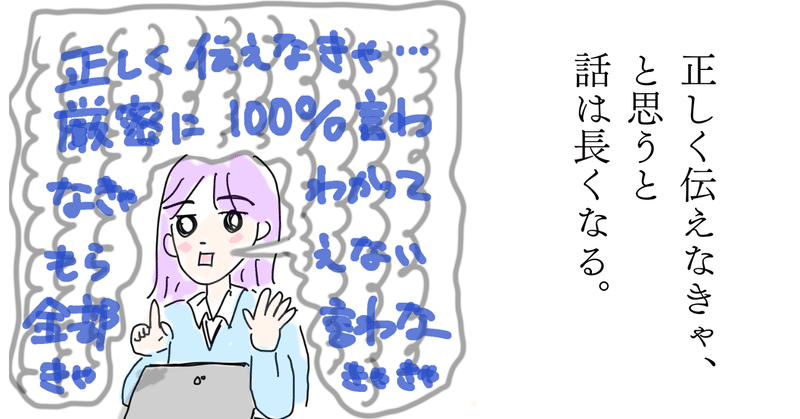

正しく伝えなきゃ、と思うと話は長くなる。

そのことについて、

ちょっとかじったぐらいの時は、

わかった気になって、

あれこれ書けたりするんだけど

勉強すればするほど、

「奥にとんでもない広がりがある」ことがわかって何も書けなくなる。

何か一つを例にとっても、

「いろんなケースがある」ことがわかってくると、

安易に断定できないし、

話はどんどん長くなる。

安易に断定して、これしかない、と言えればラクだけど、

それは正確ではない。

こういう葛藤は、専門分野を持って仕事をしている人が抱える、

しごく真っ当な感情だと思う。

「文章は断定的に書け」で、いいんだっけ?

それに目を向けずに、「文章は断定的に書け」とか、

「長い話は読まれない」とかバッサリ切るのは

なんか違う。

学べば学ぶほど、わからなくなる。

「わかった気」になっていた自分が恥ずかしくなる。

だからもっと知りたくなる。

探究という名の、深い森の奥の奥へ歩を進めて、気づいたら沼である。

私は、人に対しても、ビジネスに対しても、自分に対しても

「わかった気にならない」ことを大事にしている。

「わかった」と思ったらそれで終わりだと思うから。

一生をかけて、わかんないな、自分は小さいな、まだまだだな、と泣きながら愚痴りながら進んでいくんだと思う。

人は「断定してくれるもの」に弱い。

自分で決めなくてもいいから。

人間の脳は「あやふやなこと」をがまんできない。

決めないと気持ち悪いから。

でも、断定できないこと、言葉になんかできないことこそが、

「その人の深み」であり「奥行き」なんだと思う。

言葉にする、という仕事をしているからこそ、

「言葉にできること」だけが全てじゃない、ということに打ちひしがれるし、

言葉になんかできないことを大切にしていきたいと思う。

わかりやすく伝えるために、できる4つのこと

結局、「いま、相手が求めているのは何か」を掴むことが全て。

相手が求めている解像度で、

相手が求めている言葉で、

相手が求めている順番で、

相手が求めている内容を、伝える。

自分が不安だから、詳しく伝えなきゃ!ではなく、

相手がどれぐらいのレベル感の話を求めているかを掴む。

「ただしく、丁寧に、厳密に伝えなきゃ」は、相手のことを考えているようで、結局は、自分が不安なだけかもしれない。

「受け手側」と一緒に成長していく、という感覚が今っぽい

一方で、どこまで詳しく書くか、伝えるかを考えたときには、

読み手、聞き手、受け手側のリテラシーや、理解力も大事になってくる。

だから、発信者は自分のメディアで繰り返し繰り返し伝えて、読者やフォロワーさんと一緒に成長していく、というスタンスも必要なんだろうなと思います。

いきなり、自分の言いたいことを、短く切り取って1回だけ伝えただけで、全てが伝わるわけではない。だから繰り返し発信する。

言葉で仕事をつくるメルマガ

さわらぎ寛子のラジオ

さわらぎ寛子の書籍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?