『ファースト・マン』(2019年)映画評

※この文章は今年2月に書いたものですが、現在公開中の新海誠監督の最新作『天気の子』と非常に共通する要素が多いため掲載しました。

<あらすじ>(Webサイト「フィルマガ」より引用)

人類がいまだかつて足を踏み入れたことのない未知の領域、月面着陸の任務を託された実在のNASA宇宙飛行士アームストロングの視点を通し、その偉業と真実の姿を描く。月面着陸に挑むだけでなく、人類の偉大な一歩を歴史に刻んだアームストロングの壮絶な飛行体験とその人生、生命に関わる重大な未知の計画だと理解していながらも、彼をそばで支える家族たちの闘いを、圧倒的なリアリティと臨場感のある映像で表現する。

① 「狂気」の物語

公開2日目、キャナル・シティのIMAX字幕で鑑賞しました。3連休の頭で劇場の入りはかなりで9割以上埋まっていました。もっとも「アクアマン」と「ファースト・マン」で、DCを追えてない人が「とりあえずなんか映画観たいね」と流れたように思います。

したがってエンドロールが流れた瞬間にザーッと席を立つ客がいっぱいで、劇場を出た後も「なんか良く分からなかった」と頭をひねる人が多かったです。ただ、ついに月面に到着した場面の広がる壮大な景色と無音に思わず「ハッ」と息を呑む声が広がり、そこは全員の感動ポイントでした。

僕は「さすがダミアン・チャゼル、ほんとブレねえ!」と思いました。

同時にこれまでの「セッション」や「ラ・ラ・ランド」への批判に対する回答もしてるなと感じたのです。なぜなら3つの映画はほとんど同じ物語を描いているからです。

※前作『ラ・ラ・ランド』評はこちら↓

それは「狂気」にとらわれた主人公が、いかに自らを納得させられるか、その「自己満足」をテーマにした物語ということです。

② 国威高揚できないアポロ計画、ブラック企業NASA

まず驚いたのは、予告で連想される「アメリカ万歳!」「科学最高!」な展開にはならないこと。

第一にロケットの打ち上げがとにかく怖い!笑。1人称視点で船室の狭さや暗さを強調するカメラ、ほとんど景色が見えない車窓は状況がさっぱり分かりません。物凄い轟音が神経を逆なでし、それにあわせてカメラもグラグラ揺れてハラハラしっぱなしでした。

第二に当時の社会状況、つまり宇宙開発への風当たりがとても強いことが描かれています。60年代のアメリカといえば、ベトナム反戦運動や公民権運動が盛り上がりを見せた頃です。政治・経済の支配層に対する若者の不信感は凄まじく、「なんでロケットに金かけんの?俺らの生活に何が還元されるの?」という怒りが生まれます。中盤でギル・スコット=ヘロンの詩が引用されますが、至極真っ当に聞こえます。

俺たち庶民(黒人)は貧しい暮らしを強いられているのに、白人は月に行こうとしているー東京五輪をする金があるなら被災地支援に回すべきだという、まさにこの日本で今起こってる議論を彷彿とさせました。

第三に度重なる事故で仲間を次々に失う展開。米人初の宇宙遊泳を達成したエドが訓練中の事故で死に、その妻は廃人になります(チャゼル監督の実際の妻(右)が演じる)。

さらに上司のディーク(カイル・チャンドラー)がアポロ11号発射の前日に、乗組員が死んだ時の原稿を事前に用意したりしてて笑。ハッキリ言ってNASAはクソブラックです。

まとめると「月に行く」という途方もない計画は、大衆にはおよそ理解されないものだということです。「ドン・キホーテ」や「バベルの塔」みたいなバカバカしいものです。さらに映画の最後にケネディ大統領の「月に行くことにした」と某ZOZO社長も拝借した演説が引用されます。

宇宙開発の最中でNASAやアメリカ政府もソ連に負けないこと自体が目的化してしまっている。だからこの映画はおよそ感情移入出来ない要素を詰め込み、「なぜニールは月に行きたいの?か」という疑問を物語の推進力にする構造をとっています。

③ 月という狂気にとらわれるニール

ニールは冒頭の悲劇をきっかけにほぼ感情を出さなくなります。記者会見で「人類で初めて月に行く人間となることをどう思うか」 と聞かれても、マスコミが期待するような答えー「誇りに思います」「国家の威信をかけて成功させます」なんて言いません。彼はもっと個人的な理由で月に執着しているからです。

ニールが地上から月を見つめる時、月はいつも必ず欠けているのですが、彼の心の中に足りないものがあることを象徴していて、月への旅はその「欠けた何か」を埋めるために行われるのです。

月に着陸する訓練で、ニールはあわや死にかけます。機械は炎上し、顔面血だらけになった彼をディークが「叱責。するとニールは「同僚がこれだけ死んで、もう手遅れなんてない」と吐き捨てます。完全にイカれてます笑。

連想したのは「日本のいちばん長い日」の黒沢年雄演じる青年将校でした。「天皇陛下万歳といってこれだけの若い命が奪われたのに、降伏したらその命は全部無駄だと認めるようなものだ」とポツダム宣言受諾を阻止するのです。ニールが言わんとしてるのも「計画が頓挫したら月を目指して死んだ同志に顔向けできない」ということで、やはり「ファースト・マン」は国威高揚どころか戦争映画のような恐ろしさが充満した映画だといえます。

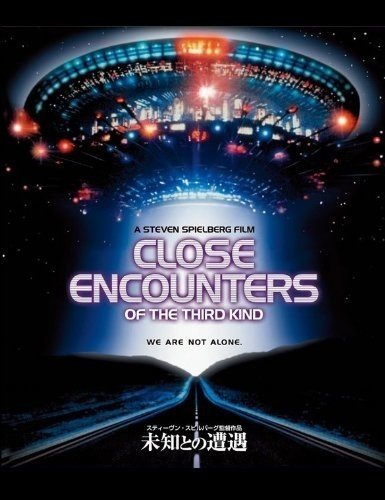

ニールは完全に狂気にとらわれて、ついに妻のジャネット(クレア・フォイ)とも衝突。ここら辺の展開はもうハッキリと「未知との遭遇」っぽいなと思いました。ただ「未知との遭遇」は男が家族を捨て宇宙船に乗れてめでたしめでたしと、現実から完全に解き放たれますが今作はそういうわけでもありません。ニールにとっては妻も息子たちも大切なのですが、ただそれだけではどうしても満たされない。結局彼は家族の元に帰ります。帰るのですが…

さて月=狂気というのは、例えば狼男がそうです。あと英語のlunatic(狂気の)という言葉は、luna(月)からきてます。ピンク・フロイドの名盤「the dark side of the moon」は直訳すれば「月の裏側」ですが、邦題は「狂気」です。つまり、月に固執するあまり狂気に陥るという話はアメリカの人達からするとドベタ。そして「狂気」(madness)という言葉が、ダミアン・チャゼル監督の前作「ラ・ラ・ランド」と繋がっていきます。

④ ダミアン・チャゼルの作家性

エマ・ストーン演じるミアが終盤で歌う「Audition」という曲。これは女優の叔母から聞かされた、芸術家の性(さが)と業(ごう)についての歌です。その歌詞の中にこんな一節があります。

She told me: A bit of madness is key to give us new colors to see

Who knows where it will lead us? And that’s why they need us

(叔母は言いました、少しの狂気が大事なの。新しい色を見えるようにするため。狂気の行き着く先なんて分からない、でもだからこそ私達は必要よ。)

ほぼ「ファースト・マン」のあらすじそのもの。チャゼル監督はニール・アームストロング船長を、ミアのような存在と解釈しました。役者も宇宙飛行士も、戦争を止めたり・食糧を生んだり・命を救う職業ではありませんが、まだ言語化出来ていない何か、理解されてない何かを発見することが出来る存在。そしてそのために普通の人に理解出来ない狂気を持たなければならないのです。

「普通の人々」と「特別な私達」という切り分け方そのものに不快感を覚える部分もありますが、これこそがチャゼル監督の中2病的な作家性だと思います。(追記:そしてこれは新海誠監督の作家性とも非常に親和性があると、『天気の子』を観て思いました)

「セッション」では主人公のアンドリューが彼女に「俺はビッグになりたいし、デートする時間もったいないから別れる」と言ったり、アメフトやってるいとこに「どうせNFL行けないくせに」と言って超こじらせてる。「いや、お前も現状何者でもないでしょ」って話なんですが。

さらに「セッション」はこんなパワハラ指導とワンマン演奏を肯定するような結末はダメだろとかなり批判されました。確かに「何めでたしめでたしみたいな感じで終わってんだよ!」と怒りたくなる人がいるのも分からないでもない。

ただ、チャゼル監督が描きたかったのは音楽ではなく「狂気」で、その証拠に「セッション」は戦争映画を意識して作ったと語っています。

自意識が高い人は、基本的に常に漠然とした「物足りなさ」を感じていると思います。もっと自分にふさわしい場所があるのではないか、「ここではないどこか」を求める気持ちです。心にぽっかりと空いた穴をどう埋めるか、その答えを見つけることが生きる意味だといっても大げさではない。

欠けているもの探しーそのための手段が「セッション」の場合は文字通り血のにじむスパルタの特訓であり、「ラ・ラ・ランド」ならば恋愛を捨てて芸能の世界に飛び込んでいくことです。

このときに「そんなことしたって成功するとは限らないだろ」という指摘は完全に正論なのですが、それを分かっていてもチャレンジする方を選ぶからこそ「狂気」の境地に達することができるわけです。

それを踏まえると、「ファースト・マン」も、ニールがこの世界でどうやっても手に入れられないものを求め続けて、月に行ったとてそれは手に入らない。けどそれを分かっていても「俺にはこの道しかないんだ」と、開き直る物語です。

⑤ 悲しいほどに完璧な世界

そしてついに月に到着するニール。月面は息を呑むような美しさです。どこまでも真っ暗で、何もなく、ただひたすらに静寂な空間は、世界で一番完璧な場所でした。そこでニールは亡くなった娘のクレアのブレスレットをクレーターに埋葬します。彼は娘のクレアの喪失に苛まれ、ずっと求め続けていたのです。

回想シーンが挟み込まれ、クレアが月を指差します。この月旅行はクレアのためだった。しかし、それは誰にも理解されないことでした。特に妻のジャネットは2人の息子を育てることに必死で、「過去」にとらわれることなく今を生きています。なのにニールはクレアの死を受け入れられず、「過去」にこだわり続けている。どっちが立派な親かは言うまでもありません。女は未来志向で、男は過去にしがみつくという対比は「ラ・ラ・ランド」にも通じます。ジャネットが何かを覚悟する表情で映画は終わりますが、実際に2人は離婚しています。

過去を引きずり、現実を直視できない。ニールは人間として完全に間違ってますが、だからこそ「死」のような月が彼を救う。どうかしてるし、病的なんだけど、だからこそ儚く・切なく・美しく、僕はボロボロ涙をこぼしました。ニールが見つめる地球も半分が影に覆われて欠けています。地球(現実)にはもう彼を満たすものはなく、だからこそこの瞬間の月面は全てが完璧で、何も無いことが彼の心に癒しを与えるのです。そこにクレアを埋葬することで、彼はようやく娘を永遠の眠りにつかせることが出来たのです。

⑥ 幼稚さと向き合うこと

こうやって整理してみて良く分かるのは、ダミアン・チャゼルという人はちょっと幼稚だということです。「セッション」も「ラ・ラ・ランド」も主人公が物語を通して成長しないという、ともすれば問題点があります。2作とも自惚れた自信家の主人公達が周りから嘲笑されながらも、最後には自分たちのやりたかったことに無事に到達する話で、その独善的で思い上がりな方法論が正しいことになってしまっています。

だからこの2作を「俺/私は好きになれない」という人が多いのだと思います。現実では他者と折り合いをつける、相手の考えにゆずる、そういうプロセスを経て物事を達成する方がはるかに多いから。

今回の「ファースト・マン」はこれまでの批判に対する回答にもなっていて、ニールがいかに狂人で、正しくないかをかなり強調します。普通ならジャネットを気の毒に思うし、彼女の望みを一切無視し父親の責任も果たさない彼に愛想が尽きて当然だと思える。主人公を突き放して描いています。

さらに「セッション」「ラ・ラ・ランド」で主人公達が手にいれる満足が「甘美な成功」なのに対し、「ファースト・マン」のニールはいわば「苦痛からの解放」で、カタルシスの種類が違います。言い換えればチャゼル監督が自身の幼稚さに開き直ったような映画だなと。エドの妻役を自分の奥さんにやらせてるのも、チャゼルが仕事優先して家族に構わないことへの自戒のメタ演出なのかなとか思いました。

(追記:イーストウッドが『運び屋』で家庭を捨てたダメ親父を演じ、その娘役に実子のアリソン・イーストウッドを起用したように)

⑦ 今後について

「セッション」「ラ・ラ・ランド」「ファースト・マン」は3部作で、

どれも「狂気」に取り憑かれた主人公が「俺にはこの道しかない」と突っ走り、何かを掴む物語です。そして、本来映画のセオリーである「主人公の成長」がないのです。なぜなら失敗することで、自分の過ちに気がつき、何かを改めることで人は成長するからです。最初から最後まで主人公の異常さが肯定されてしまう、そこに違和感を持つ人が多いのではないでしょうか。

ただしニールの最後の表情は、この一連のパターンの1つの終点に到達したようにも感じました。だから僕はチャゼル監督の次回作は違ったものになる可能性もあるのではないかと思っています。

というか、彼が次に証明しなければいけないものがあるとすれば「もし最後まで望むものを得られなかったら?」とか、「本当に人間は成長しなくてもいいの?」とか、そこに踏み込むことじゃないかなと勝手ながら思っています。いずれにせよ、ますます今後が楽しみな映像作家なのは間違いありません。しみじみと、ずっしりと心に染みる素晴らしい作品でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?