『カメラを止めるな!』(2018年)映画評

※この記事は2018年8月に書いたものです。

【はじめに】

いま話題沸騰の「カメラを止めるな」ですが7月24日にようやく観に行くことが出来ました。福岡では公開が少し遅れましたが、1日に2回しか上映されないこともあってユナイテッド・シネマはほぼ満席でした。

結論からいえば、今年観た映画の中で最もクリエイティブな1本でした。とにかく笑わされ、でも最後は泣かされてしまう。観客全員がドッと笑って手を叩いて喜ぶという映画体験は本当に久しぶりのことで、会場の雰囲気が幸せに満ちていました。

僕は映画の定義は「赤の他人と共有しながら暗闇で大画面の映像を観るこ と」だと思っているのですが、そういう意味でもこれは絶対に映画館で観なければならない作品だと断言します。東京の人はチケットを取るだけで大変だと聞きますが、そういう意味でも地方は狙い目です。今後拡大公開される運びなので、旅行のついでに地方の映画館に寄ったりするのもアリかと思います。

「言葉にするまでもなく面白い!以上!」でもう十分なのですが、「カメラを止めるな」を観て僕が感じたこと、特にこの作品は「映画とはどういう芸術/娯楽なのか」というテーマがあるので、その辺りの話をしたいと思います。具体的に言うと絶対ネタバレ になってしまうので、以下は映画を見終わった人が「あーそういう見方もあるのね」程度 に思ってもらえれば幸いです。

【1.パンクロックとゾンビ映画】

まず驚いたのが「カメラを止めるな」は製作費わずか300万円程度で撮られているとい うことです。全く予算がなくともアイデアだけでここまで面白いものが作れることを証明 した。これだけで本当に大きな意義があると思います。

映画の面白さは予算だけが全てではありません。いくら豪華な俳優やセット、ふんだん なCGを積んでもダメなものはダメ。むしろ金がないからこそ、余計なものを削ぎ落とし て伝えたいメッセージがダイレクトに伝わる映像表現が可能になるという側面もある。

これを音楽に例えるならパンクロック。70年代に生まれたパンクは、簡単なコード進行・ヘタクソでもオッケー。荒くて雑なノイズが、逆にロック本来の衝動・情熱を体現していました。

同じことがゾンビ映画にもいえます。何気ない日常に突然襲いかかるのがゾンビの怖さの肝なので、 学校でも家でもコンビニでもどこで撮影しても話になるのです。次にセリフを考えなくて良いという利点があります。ゾンビはうめけば良いし、人間は泣き叫べばそれでいいのです。そしてダラダラ歩くだけなので、難しい殺陣やアクションも必要ないというわけです。専門学校の卒業制作としてスタートした「カメラを止めるな」も低予算で簡単に作れるという理由でゾンビ映画をチョイスしたのではないかと思われます。

【2.ロッキーの系譜を継ぐもの】

さて「カメラを止めるな」は大きく前半と後半に分けられます。前半 は40分近い1カット撮影によるテレビドラマ部分。そして後半は、なぜこのドラマが作られることになったかの経緯や、あの舞台裏で実はこんなドタバタがありましたというメイキングのパ ートです。

この構成によく似ているなと思ったのが1989年の映画「バック・トゥ・ザ・フューチャ ーPartII」です。この作品は主人公マーティがプロムで「ジョニー・B・グッド」を演奏 している舞台裏で、実はもう1人のマーティが彼に気づかれないように助けていたという新しい視点が登場します。

「カメラを止めるな」でも撮影用のカメラに映っていないとこ ろで、スタッフ達が奮闘している様子が描かれます。

しかし、後半は単に伏線回収だけでなく新たな物語が立ち上がってきます。「なぜ、このドラマを作らなければならなかったのか」ーその謎が解き明かされると、実はこの映画が家族の物語であり、親子の物語であり、「夢」の物語であり、芸術と情熱の物語であり ...非常に多層的で普遍的な物語だったということが分かってくるのです。

この「カメラを止めるな」はある作品群の中に入る映画です。例えば「リトル・ミ ス・サンシャイン」、「桐島、部活辞めるってよ」、「サニー 永遠の仲間たち」、「ウ ォーター・ボーイズ」、「スウィング・ガールズ」、「世界にひとつのプレイブック」etc ...

あげればキリがありませんが、僕の中でこれらの映画は1976年に公開されアカデミー作品賞を受賞した名作「ロッキー」と通底しているので僕は「ロッキーもの」と勝手に呼ん でいます。そしてまさしく「カメラを止めるな」もロッキーの系譜を受け継ぐ「ロッキーもの」なのです。

【3負け犬よ立ち上がれ!】

どういうことかを説明するためにはロッキーという映画について触れないわけにはいきません。「観ないと人生損している」という言葉が決して言い過ぎではない傑作なので、観ていない人はとにかく観るべし。ボクシング映画と前述しましたが、ロッキーはジャンルでいえばむしろスポ根ではなく青春映画、恋愛映画だと思っています。この時代にすでに

「メガネ萌え」「壁ドン」

が出てくるので少女漫画チックですらあります笑。

「ロッキー」は絶望的な滑舌のせいでオーディションに落ちまくっていた無名時代のシ ルヴェスター・スタローンがある日たまたま見たボクシングの試合から着想を経て3日間で書き上げた脚本が原作です。

ストーリーを要約すると、チンピラで芽が出ないボクサーの主人公ロッキーが、偶然にも世界王者アポロと戦うことになります。興行の穴を埋めるためのかませ犬であり、誰もロッキーがアポロに勝てるとは思っていない。

だけど、「ここで本気出さなきゃ俺の人生ずっと底辺のままだ」と奮起してロッキーは立ち上がり決戦に挑みます。「どうなってもいい。どんなにパンチを受けても絶対に立ち上がり続ける」と心に言い聞かせて。

この脚本を映画会社に片っ端から売り込んだ末に映画化は決まったものの、主演俳優を売れっ子の役者にしたいと言われてしまいます。スタローンは「俺が書いたシナリオなんだから俺にやらせろ!」と言って聞きません。「お前みたいなどこの馬の骨とも分からない ヤツが主演で客が入るわけねえだろ!」とモメます。

結局超低予算での製作を条件にスタローン主演に落ち着くのですが、誰もヒットなんてするわけないと思っていました。しかし「ロッキー」はその年の全世界興行収入1位の映画になりました。スタローンも一気にスターダムを駆け上がっていきます。

(これは『ロッキー2』ですが...)

「ロッキー」が凄いのは主人公ロッキー・バルボアの物語と現実の役者スタローンの 物語がリンクしているところにあります。スタローンは不遇の下積み生活を送っていた自分に重ねてロッキーというキャラクターを作り出しているし、だからこそラストに涙を流 さずにはいられないのです。

ここまで説明すると「カメラを止めるな」が「ロッキー」に良く似ていることがお分 かりでしょう。主人公の日暮は監督とは名ばかりに再現ドラマを「安くて・早くて・質は そこそこ」に仕上げて家庭でもうだつの上がらない男。そこに突然30分のテレビドラマの監督という大役が舞い込んできます。だけどプロデューサー達はズブの素人でゾンビ映画 を1カットで撮ろうと言いだす。このプロデューサー2人のウザい演技がまた絶妙でした。「いまゾンビ流行ってんでしょ?」と「長回しイイよね『ラ・ラ・ランド』やっちゃ う?」程度の志で、頭の中はビジネスだけ。凄く風刺がきいています。

しかし日暮はその無理難題を引き受けてしまうのです。妻や娘からは「お前には無理だ」と見くびられ、依頼したはずのプロデューサーからさえ「そこそこでいいですよ」と言われてしまう。さらにワガママな俳優たちから自分のやりたいことを次々に否定されて 何もかもをも妥協しなければならなくなっていきます。

おまけに当日の本番直前に監督役の俳優がいなくなってしまう。絶体絶命のピンチーしか し日暮は自らが監督役を演じることで、闘いに身を投じます。「もうどうなってもいい。 ただしカメラだけは絶対に止めないぞ」と言い聞かせて。

【4映画を愛するということ】

「ロッキー」やそれに連なる作品に共通しているのは「負け犬たちが自分の尊厳を取り戻す」というストーリーになっていることです。どの作品も、世間から嘲笑され見下されている主人公たちがそれでも「これだけは否定させない」という自分たちの「芯」を見つける話なのです。

「リトル・ミス・サンシャイン」ならその芯は家族だし、「サニー」なら 友情だし、「スウィング・ガールズ」なら音楽です。じゃあ「カメラを止めるな」の主人 公日暮にとっての「芯」は?答えはもちろん「映画愛」です。(本当はドラマですが)

今まで妥協ばかりしていた日暮が変わっていくことで、周りのクルーも気圧されるよう に変わっていく。それはどんなにバカらしい企画でも、やっぱり芝居をすること自体は楽しいし、カメラを回すこと自体は楽しいし、ひいては映画を作ること自体が楽しいから に他なりません。

何かを生み出すことの楽しさ・幸せは何事にも代え難い それは何も映画に限らないと思います

僕が最も感動したのは、日暮がドラマの最後の最後で血塗られたペンタグラム(五角形の 星型)を見せるためにクレーン撮影を考えていたのにクレーンが壊れてしまってからのやり取りです。プロデューサーが「ドラマ観てる人もそんなとこ気にしないっすよ」とカット しようとすると、日暮が声を荒げて「見てますよ!」と初めて反抗するのです。

僕の仕事も日暮のように99%は降ってくる注文から始まります。自分が興味ない分野や退屈だなーと思う話題も相手にしなきゃいけない。そういうときに「でもここだけは頑張ろう」って思えるパーツを見つける時があります。注文してきた側からすればどうでも良いんだろうけど、でもそこにこだわって楽しまないとコッチもやってられませんって気持ち。これは何かを作る世界で働く人達なら絶対に持っている想いではないでしょうか。

日暮がラストカットにこだわったのは、「市民ケーン」のエンディングがやりたかった からだと思います。台詞なしで映像のみのラストカット。物語に登場してきた「ある小道具」を見せることで物語を綴じる演出です。

これを一番最初に始めたのは「市民ケーン」という映画ですが、それ以外にも最近だと 「インセプション」「シン・ゴジラ」「沈黙-サイレンス」「人生フルーツ」などなど本当 に数えきれないぐらいの作品があります。日暮も一度はこういう名作映画のような「粋な」演出をしてみたかったのではないでしょうか。

そして日暮のこだわりを映画クルー全員が文字通りに支え合って達成するあの展開。映画はチームプレーの芸術・娯楽だということ、今まで父を邪険に扱っていた娘が根底では彼をリスペクトしていたこと、全部を結びつけたのが映画の持つパワーだということ。その全部が伝わってきて涙腺が崩壊しました笑。しかもその後のエンドロールの打ち上げ感 満載のあの素敵な映像が続いていく完璧な終わり方でした。

「いやー映画って本当に素晴らしいものですね」by.水野晴郎さん

【5.長回しがもたらした効果】

ここまで「カメラを止めるな」は低予算ながら、「映画愛」が伝わってくる刺さる映画 だという話をしてきました。しかし勿論、それだけでここまでの傑作にはなり得ません。 前半のダラっとしたテンポから一転、後半は目まぐるしいスピードで次々に伏線を回収 し笑いを取っていく。そのジェットコースター感にカタルシスがあるのです。

しかし僕が本当に凄いと思ったのはむしろ前半部分です。ここが退屈になり過ぎてしまうと後半を見るモチベーションがなくなってしまうわけですが、よく出来過ぎて いると後半の面白さが失われてしまう。

程よく「よく出来てるな」と思わせつつ、「ここ明らかに上手くいってないな」とも思わせ、さらには「ん?なんかもはやこれ伏線?」とも思わせなければならない。

このバランス感覚がもう完璧としか言いようがありません。

長回しにはいくつかの効果があります。1つは観客の緊張感を維持する効果。カットが切れないとまばたきのタイミングを失って画面に釘付けになるため、緊張感を高めることが できます。もう1つは画面内のリアリティを高める効果です。フォーカスやズームなど人間の目では出来ないカメラの動きを排除することで、作品に現実味が帯びるのです。

ところが長回しもやり過ぎると逆効果になってしまう。経過時間に対して観客の興味が 伴わないと緊張感は失われてタルいものになってしまうし、「あれ?まだカット切れない の?」とカメラの存在を意識して虚構の度合が強まるのです。例えば「ラ・ラ・ランド」のオープニングも意図的に⻑回しのカメラを観客に意識させることで 「おとぎ話の映画の世界にようこそ!」という宣言をしています。

「カメラを止めるな」が上手いのはそれをさらに逆手に取っていることです。前半部分 が虚構であることを意識づけるためのオール1カットが効いて、後半はカットをかなり 割っているけども観客は現実的なものとして受け入れられる。さらに前半にタルい部分が あることで後半の笑いのつるべ打ちの躍動感がより際立つようにもなっています。

【6映画は偶然・テキトー・妥協があるから輝く】

作品では本番中に次々に起こる想定外のハプニングの連続で物語が全員の予期していな い方向に次々と動いていきますが、これぞまさに映画だなと思いました。映画はアドリブの芸術であり、作り手が狙っていなくても結果的に観客は都合よくに解釈してしまうことが多々あります。

例えば「役に入り過ぎてしまう」日暮の妻がドラマの中盤で、彼女が完全に狂ってしまいヒロインの女優に襲いかかるところです。ゾンビよりも怖いのは実は人間だったーという展開は、ダニー・ボイル監督の「28日後...」などゾンビ映画の定番なので「ツボを上手く押さえたシナリオだな」と思ったのですが、後半パートで明らかになるようにここは日暮の妻が暴走してしまい生まれた予定外のことでした。

日暮妻の暴走は続き、ヒロインに襲いかかるはずのゾンビたちを次々に飛び蹴りで蹴散らしていきます。本来の予定からは大きく逸脱してるんだけど、でもこれはこれでいい。 カメラに映らないところから聞こえる日暮の妻の「ポンッ!」という声は、あまりにも馬鹿馬鹿しいんだけど「偶然の前フリ」があったことによってゾ ッとさえしてしまうのです。

もう1つここで取り上げるのはカメラマンの交替です。これも中年のカメラマンが腰をやってしまって、カメアシの女の子に途中からスイッチするという予定外のハプニングで す。まず中年カメラマンがヒロインと交錯して地面に倒れたまま、傾いたカメラの固定映像が映るところ。ヒロインが助監督ゾンビに襲われるのを本来は追わなければならなかっ たのですが、これも結果的に良い演出になっています。彼女が襲われているのを観客は 「ただ見ることしか出来ない」ーそれがより強調されてハラハラするからです。

その後カメアシの女の子が「どうしよう」と葛藤するのですが、彼女の情熱を散々見て 1 いたので観客は「行けー!」と応援している。そして意を決した彼女がカメラを回した瞬 間、日暮の娘の一言「あれ?カメラマン変わってない?」で大爆笑!

と同時に、実は前半のドラマ部分で明らかに変わったカメラワークがそんなに違和感なかったことも思い出します。カメアシの女の子は被写体をズーム・ズームバックする 「古い撮り方」を好んでいて、ピントが甘くボケボケになってしまいます。ところが、これがまたゾンビに追われる緊迫感を強調し、ピンが合っていないのも逃げる疾走感を見事に表現しているのです。

このようにハプニングを物語に取り入れたり、監督が意図していない映り込んでしまったものを観客が行為的に解釈することこそ映画の面白さの醍醐味といえます。

【7.日本映画の新たな時代】

この映画を誉める人の中には「頭を空っぽにして楽しめるところがいい」という人がいます。逆にけなす人の中には「テーマやメッセージがない」と指摘する人もいる。どちらも違うというのが僕の考えです。

そもそもこうした議論は何故起こるのか、そこに突っ込むと話が長くなるので今回は近年邦画でパラダイムシフトが起きていることで、映画の質が変化しているのではないかということを話します。

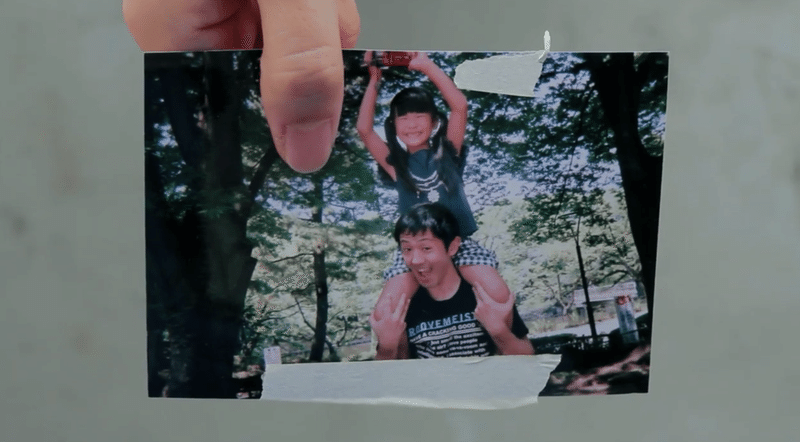

象徴的なのが本作の日暮親子の「過去」の演出方法です。

観客は娘が父を疎ましく感じてる理油は「キモいから」とか「ダサいから」程度なのかと思って見ています。しかし中盤で日暮が娘を肩車してビデオカ メラを持って笑っている写真がチラッとだけ映るのです。

ここから恐らく日暮は元々は理想を持ったディレクターで、演出にも妥協なかったので はないか、そんな父を娘は心から尊敬し・同じ業界に飛び込んだのではないか、妥協を許 さない娘の主義は父への叫びだったのではないか・・・色んな想像を膨らませることが出来ます。

ところが、それを匂わせる回想シーンは一切ないのです。

凡庸な演出なら娘の子役が出てきます。そして日暮に「私もお父さんみたいになる!」とか言わせてもおかしくない。

『カメラを止めるな!』に限らず、実はここ最近の邦画のヒット作はどれもキャラクターの背景の描きこみを大胆にカットしているのです。

例えば「シン・ゴジラ」は長谷川博己演じる矢島のパーソナルな情報は全く分からない。電話してる向こうの奥さんも出てこないし、石原さとみと恋仲になったりもしない。 「ゴジラを止める人」以上でも以下でもありません。

「君の名は。」でもヒロインの三葉が町長の父といかに和解し彼を説得するかという1 つの大きなドラマは描かれません。

でもそれでも別に面白いし、描きこみをしない=キャラ設定が弱いというわけではないですよね。「シン・ゴジラ」なら石原さとみがポツリと祖母が被爆者だと明かすその表情 だけで観客はいろいろなことを読み取ることが出来るし、「君の名は。」の三葉が父に何 を伝えたのかは観客側が補えばいいのです。何故なら目で見れば分かるから。

思うに「この主人公には実はトラウマがあって、だからこんな行動を取るんです」とかって回想シーンとかで膨らませてイチイチ説明されると現代ではウザいというか、説教臭く感じる観客が多い。

でもキャラの行動原理を分からせるシーンは、 シナリオ教室じゃ絶対に映画に必要なものだと教わるものでもある。そのキャラクターのバックグラウンドが分かった方がより感情移入出来るという考えがあるからです。

パラダイムシフトだと言ったのは正にその点です。「カメラを止めるな!」はあくまで大枠のストーリーの流れが最優先で、登場人物の性格やキャラクターは何気ない仕草や数秒の演技の積み重ねで十分に理解できます。

日暮親子の関係は物語の大きな背骨だけど、その説明に時間を割くよりは面白さで突き抜けた方が得ーこの計算が功を奏しています。

「頭を空っぽにして観れる」も「メッセージがない」も言い換えれば、作り手の主張を押しつけず、自分たちなりに感じてもらおうという姿勢です。

さらに「シン・ゴジラ」「君の名は。」「カメラを止めるな!」の3作全てに共通しているのは、今の日本を舞台にしつつ明快にハッピーエンドだということ。これはとても興味深いです。特に新海誠監督はそれまで一貫してビターエンドな作品だったのに。

今マスな観客を取り込むためには、やはり「せめて映画の中ぐらい夢観させて欲しい」ということなのか。どんどん複雑で困難な時代になるがゆえのことなのか、それはまだ分かりませんが。

【終わりに】

僕が「カメラを止めるな!」に感じたのは、「こんなに優しい映画見たことない」と いう喜びです。低予算を言い訳にしたり、自己満足に走ったりはせずに、ただただ観客全員を楽しませて、誰も置いてけぼりにしない。ここまで観客への優しさを追求したことこそが新しいのです。

朝ドラ「あまちゃん」のギャグみたいに「分かる人だけ分かればいい」と観客を試すこともせず、一方で駄作にありがちな「どうせお前らここまで言わなきゃ分かんないだろ」 みたいな上から目線もない。観客を信頼し、その上で全員を楽しませるのです。

「カメラを止めるな!」は間違いなく2018年を代表する1本です。ただし、僕は上田監督ならもっともっと凄い映画が作れるんじゃないかという期待の方が大きいです。だからどうか次回作も「ヨロシクでーす」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?