『サバイバルファミリー』 (2017年) 映画評

※この文章は2017年に書いたものです(ネタバレあり)

<あらすじ>

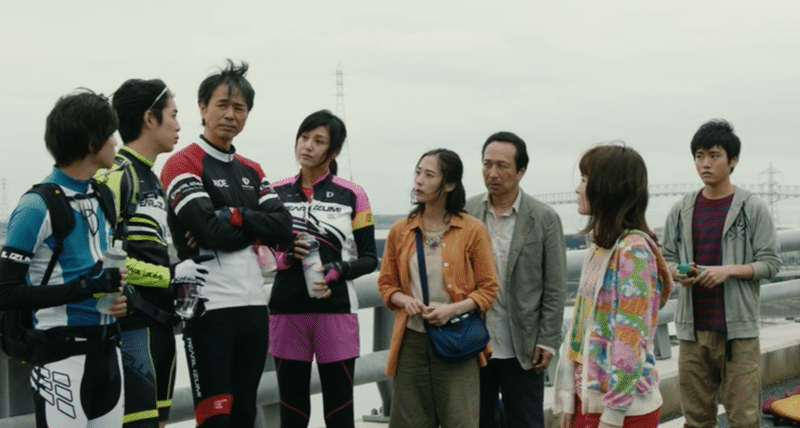

東京に暮らす平凡な一家、鈴木家。さえないお父さん(小日向文世)、天然なお母さん(深津絵里)、無口な息子(泉澤祐希)、スマホがすべての娘(葵わかな)。一緒にいるのになんだかバラバラな、ありふれた家族…。そんな鈴木家に、ある朝突然、緊急事態発生! テレビや冷蔵庫、スマホにパソコンといった電化製品ばかりか、電車、自動車、ガス、水道、乾電池にいたるまで電気を必要とするすべてのものが完全にストップ!ただの停電かと思っていたけれど、どうもそうじゃない。次の日も、その次の日も、1週間たっても電気は戻らない…。情報も断絶された中、突然訪れた超不自由生活。そんな中、父が一世一代の大決断を下す。果たして、サバイバル能力ゼロの平凡一家は電気がなくなった世界で生き延びることができるのか!?今、鈴木家のサバイバルライフの幕があがる!!

もともと矢口史靖監督の作品は好きで、「ウォーター・ボーイズ」や「ハッピー・フライト」はもちろん、個人的には「スウィング・ガールズ」が好きすぎてDVDで30回くらいは見直してると思います。(今見ると高橋一生とかが端役で出てて味わい深い)

で、前作の「WOOD JOB!」が「これスウィング・ガールズ超えてない?」と思ってしまうくらい凄く良かったので、今回の「サバイバル・ファミリー」も凄く楽しみにしてたんですよ。それでいざ見てみたら…間違いなく矢口監督の最高傑作です!

最初にまじめな話をします。この映画は、もし東京が電気も水道もガスも止まって、車も使えなくなったら、どう生き抜いていくかをストーリーの軸にしています。「なぜそんなことが起こるのか」のメカニズムは一切明かされないし、車はガソリンがあれば動くので正直なところリアリティに乏しいと言われても仕方がないと思います。

それでもこの映画を観てると既視感しかないように思うのは、東日本大震災のときに東京で経験したことに似た描写が多いからです。大規模な停電が起こって、電車も動かないのに会社に行こうと行列を作る日本人の気質とか。

「サバイバル・ファミリー」は東日本大震災が暴いた、日本の欺瞞を丁寧に洗い出していくのです。特に東京と地方の関係性です。大量の電気を必要とするのに、他県に原発を置きそのリスクから逃げていること。食にしたってそうです。食料自給率は極めて低く、他県の出荷がなければ需要はまかなえません。ひとたびシステムが崩壊すると破綻してしまう綱渡り状態でずっとやってきて、「それでも何とかなるだろう」とタカをくくっている。

ところが3.11以降、「根拠のない自信」に本当に根拠がなかったことを改めて見せつけられ、さらに怒涛の2016年を通過した今となっては、「みんなが大丈夫って言ってるんだから大丈夫なんじゃないの?」なんて考え方がどれほど危険か、私たちは痛感しているわけです。その状態で「サバイバル・ファミリー」を観ると、もちろん滅茶苦茶面白いんだけど絵空事のこととしてではなく、非常に社会的メッセージの強さを感じ取ることができるのです。

とはいっても映画自体はコメディであって、真面目に堅苦しく観る必要もありません。純粋なエンタテイメントとして幅広い人が楽しめる点においても、矢口監督の集大成といえるかもしれません。特筆すべきはキャスティングで、主人公のダメ父を演じる小日向さんのハマリっぷりは見事としかいいようがない。

彼の小市民的なところ、たとえば会社の同僚や家族とか顔馴染みの人間には高圧的な態度を取るのに、見知らぬ人には言い返せないとか、妻の深津絵里には失礼きわまりない不遜な態度を取るのに、息子に対しては礼儀がなってないと愚痴るとこなど、腹を抱えて笑ってしまいました。

小日向さんのキャラクターはどこにでもいる人、特に「日本社会」にあぐらをかいている人そのものの象徴のようです。「スカッとジャパン」で木下ほうかさんがやってるキャラにも通じるけど、自分の現状を維持することだけに必死なので、あまりにも器が小さすぎて腹が立つけど笑えるんですよね。

そんな小日向さんが、物語のサバイバルを通じて固執していた「現状」なんてものは存在しないんだという事実を否応なくつきつけられる。時任三郎一家に自分の家族たちがメロメロになってしまうときに、野犬のように彼らを睨み付ける小日向さんの表情は、この映画の白眉だと思います。

その小日向さんを支える妻役の深津絵里さんも素晴らしくて、普段はのんびりというかほんわかしているんだけど、いざという時に頼りになる。というよりもサバイバルにおいて主婦をなめるなということですよ。それまでの日常では子どもたちからも「ナメていい存在」だった母が、トランプの大富豪の革命のように家族内での立場が逆転するのも爽快です。とはいっても深津さんは一途に小日向さんのことを想っていて、「星がきれい」とか「自転車に二人乗り」とか、些細な幸せを恥ずかしげもなく噛み締めます。そして実はそれこそが変容した世界においても、変わらず普遍的なものなのです。そしてSL内で初めて子どもたちに語られる二人の馴れ初めによって、二人の関係性が再生されていきます。

そして子ども役の泉澤祐希さんと葵わかなさん。この二人はオーディションで選ばれたそうで、恥ずかしながら映画を観るまで存じ上げませんでした。しかし終わってみると、やっぱりこの二人以外には考えられないというくらい素晴らしい演技でした。無名だからこそ、冒頭のシークエンスで二人は「イマドキの若者像」を体現しているように見える、いうなればステレオタイプなゆとり・さとり世代ですね。小日向さんがデカイ独り言をつぶやいたときに、葵さんが「ジジイ!」って言うとことか凄く笑いました。

ところが、話が進んでいくとどうもそうではないということが分かる。葵さんは友人付き合いに本当は辟易しているけどSNSに縛られて逃げられない。泉澤さんは大学の可愛い子を好きになるけど、どうしたらいいか分からない。こいつ完全に童貞ですね笑。葵さんにしても泉澤さんにしても、実は社会の「あなたはこうあるべき」に捕らわれているだけなんです。それが「つけまつ毛」とか「ヘッドフォン」として描写されているのかなと思いました。だから二人は世界がひっくり返って既存の価値観が崩壊したことで、一番最初に成長していきます。自転車で高速を流すところで無邪気な表情を浮かべるとこなんかサイコーです。

社会にどこか疑念を抱きつつ服従せざるをえない若者だったのが、旅という通過儀礼を通じてたくましくなっていく-もっともドラマチックな変化を担うのが二人なわけで、微細な表情とコメディ的な大仰なアクションのバランス感覚が素晴らしい俳優さん女優さんだなと、心底感服しました。

そしてこのバランス感覚というのが、この映画のひとつのキーワードになっていると思います。この映画はロードムービーであり、ホームドラマであると同時に冒頭で述べたような社会派の一面もあります。とはいえ、その社会性は決しておしつけがましいものではなく(ここ重要!)、観た人が自然と考えるように計算されています。単純に都会的・若者的なものを批判して地方礼賛・年寄り礼賛をしているわけではありません。

たとえば、子ども2人は、割とすぐに変わり果てた世界を受け入れ、その中で順応しようと向き合うけど、小日向さんはなかなかそれを受け入れられない。中年層の方が頭が堅くなっているから変化を認めづらいのです。

一方で大地康雄さん演じる畜産農家は、人生の先輩としての知恵と経験に満ちた存在です。小日向さん達が豚をテキトーに包丁で切ろうとすると、大地康雄さんが激高する場面があります。一家は、大地さんが豚を殺されたことに怒っているのだと勘違いしますが実はそうではありません。「放血」といって血抜きをしないと、肉の鮮度が保てないからです。

その後大地さんは一家に精肉を手伝わせるわけですが、ここで4人は初めて知るのです。普段当たり前のように食べているものがどうやって作られているか。だから豚肉の燻製を食べて葵さんは涙を流すのですが、ここもほんとうに良いシーンでした。

そうやって若者と老人の、それぞれの良さを通じて中年の小日向さんがついに立ち上がって川をいかだで渡るという展開には、とにかく心揺さぶられ落涙してしまいました。

バランスという意味ではラストの締め方もすごくよくて、鹿児島に辿り着いてついに家族がひとつにまとまったところで、電気が回復します。すると家族はあっさりと東京に戻ってしまうのです。そしてエンドロールでは、ゆっくりと日が落ちて東京のライトアップされた夜景が浮かび上がります。このエンドロールも今作のメッセージを簡潔に表していて見事です。

「サバイバル・ファミリー」は、いま依存しているものから抜け出すことの難しさを理解したうえで、その中で出来ることから変えていくのはどうでしょうか?とあくまで提案しているような作品です。それはなにも衣食住に限ったことではなく、職場においても家族においても恋愛においてもそうだと思うのですが、妄信・過信しているものを改め、変えるべきものは変える。でも真に大切な芯の部分は変えずに貫く-言葉にしてしまえば凡庸で陳腐なことですが、それが映像となり動き出すからこそ感動できるわけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?