伝わる文章は「飛び石」でできている

読解力を鍛えるには「書く」しかない!(9)

今回は「お父さん問題」の添削を離れて、言語によるコミュニケーション、特に文章で情報を伝えることの本質について考えてみます。

あらかじめ結論を書くと、

言語・文章は飛躍が不可避であり、「適切な飛躍」が伝える力になる

というのが私の持論です。タイトルの「飛び石」はこの適切な飛躍の比喩です。

これは私自身の文章術の要諦でもあり、論理的思考力、読解力を高める「お父さん問題」の添削方法の根っこでもあります。

一を聞いて十を知る

それこそちょっと飛躍がすぎるでしょうから、順に説明します。

「一を聞いて十を知る」という言葉があります。

Weblioにあるとおり、「論語」の中の孔子の聡明な弟子・顔回を表した言い回しを元にした成語です。以下、上記リンクから部分引用します。

一を聞いて十を知る

物事の一端を聞いて、その全体像を理解すること、又はその能力。

出典 論語三巻 公冶長第五より

孔子が子貢に「お前と顔回では、どちらが優れているかな」と尋ねた。子貢が、「どうして、回と比べることができるでしょう。回は、一を聞いて十を知ることができますが、私はようやく二を知る程度です」と答えると、孔子が言った。「そう及ばないね、私もお前同様(回には)及ばないよ」と。

一方で、「一から十まで」という言い回しもあります。

こちらはややネガティブなニュアンスがあり、「一から十まで説明しないと分からない」といった具合に、聞き手の理解力・読解力の低さを表す場合に使われるケースが多いでしょう。

「文章は飛躍が不可避で、適切な飛躍が伝える力になる」という私の持論は、この2つの表現、「一を聞いて十を知る」と「一から十まで」の中間でバランスをとるのが文章術のキモだ、というものです。

「一から十まで」は伝える力が落ちる

イメージをつかんでいただくため、具体例を挙げてみましょう。

「石の上にも三年」という言葉は、現代の職業観には当てはまらない。この言葉は「耐えれば成果が上がる」という意味で、三年は「ある程度長い間」の例えだ。

新卒や転職ですぐ辞めてしまう人に、「とりあえず三年我慢してみろ」と助言する人は多い。一つの会社に勤務し続ける終身雇用の時代なら、雑巾掛けにも意味があった。この場合、雑巾掛けというのも例えであって、スキルアップにつながらない雑用を指す。

日本ではかつて、最初に就職した会社に定年まで勤める人が多かった。「転職・起業アリ」の時代では、若いうちから自分の「市場価値」を上げることが重要だ。

無論、嫌だからといって、すぐに会社をやめてしまうような「逃げ」は論外だ。だが、「石の上」のような不快でしかない不毛な働き方に我慢するのも得策ではない。

無駄な苦行に耐えるのではなく、自分の力を伸ばす努力にエネルギーを割くべきだ。

どこにでもありそうな、別にどうということのない文章です。

論理的な破綻もなく、語句の説明も丁寧に挿入してあり、これはアリかもしれません。リポートや本でこんな文章にお目にかかることもあるでしょう。

しかし、これは「一から十まで」というタイプの文章で、余分な部分が伝える力を弱めています。

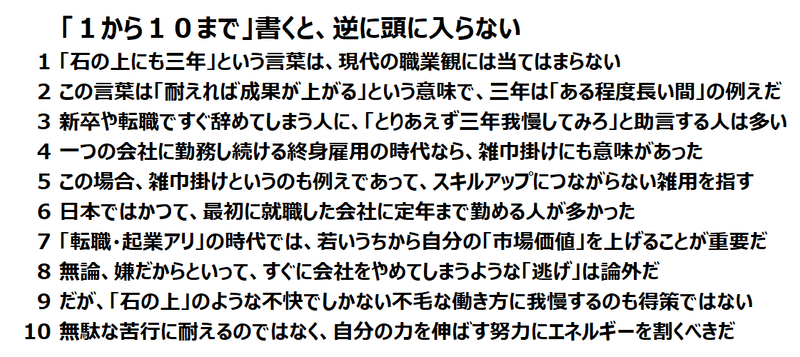

センテンスごとに分解してみてみましょう。

流してある文章と違い、こうして要素分解すると、私が言うところの「一から十まで」のくどさが見えてくるのではないでしょうか。

「飛び石」の方が伝わる

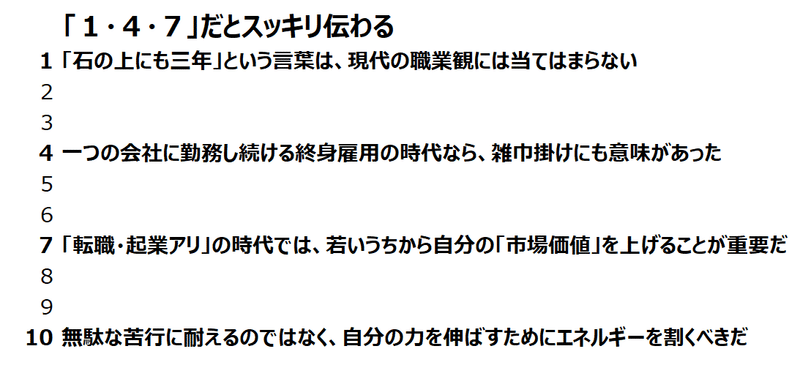

次に「私ならこう書く」という飛躍バージョンをご覧ください。

個人的にはこの飛び石の間隔を「イー・スー・チー方式」と名付けているのですが、麻雀をやらない人には伝わらないので、ご参考まで。

この文案と最初の例文を並べてみます。

「飛躍」バージョン

「石の上にも三年」という言葉は、現代の職業観には当てはまらない。一つの会社に勤務し続ける終身雇用の時代なら、雑巾掛けにも意味があった。

だが、「転職・起業アリ」の時代では、若いうちから自分の「市場価値」を上げることが重要だ。無駄な苦行に耐えるのではなく、自分の力を伸ばす努力にエネルギーを割くべきだ。

「一から十」バージョン

「石の上にも三年」という言葉は、現代の職業観には当てはまらない。この言葉は「耐えれば成果が上がる」という意味で、三年は「ある程度長い間」の例えだ。

新卒や転職ですぐ辞めてしまう人に、「とりあえず三年我慢してみろ」と助言する人は多い。一つの会社に勤務し続ける終身雇用の時代なら、雑巾掛けにも意味があった。この場合、雑巾掛けというのも例えであって、スキルアップにつながらない雑用を指す。

日本ではかつて、最初に就職した会社に定年まで勤める人が多かった。「転職・起業アリ」の時代では、若いうちから自分の「市場価値」を上げることが重要だ。

無論、嫌だからといって、すぐに会社をやめてしまうような「逃げ」は論外だ。だが、「石の上」のような不快でしかない不毛な働き方に我慢するのも得策ではない。

無駄な苦行に耐えるのではなく、自分の力を伸ばす努力にエネルギーを割くべきだ。

「飛躍」バージョンの方がストレートに言いたいこと、この場合は最後の「無駄な苦行に耐えるのではなく、自分の力を伸ばす努力にエネルギーを割くべきだ」という部分が頭にすっと入ってくるのではないでしょうか。

再構成にあたって「だが、」という逆接を挿入しました。

ここにも短めの数百時から千字程度、原稿用紙でいえば1~2枚の文章を書く上での大事なポイントがあります。のちほどご説明します。

私はこうした飛躍で論理展開と読むテンポをキープする書き方を「飛び石を置く」と呼んでいます。

文章を書く際に、常にこの「飛び石の間隔」を意識しています。間隔が広すぎれば「これでは分からない」となってしまうし、狭すぎれば「回りくどい」、下手すると「グルグル回っている」となってしまう。

このバランスをどう取るかは、ある程度の訓練や慣れが必要でしょう。

もっとも、こうした意識をもって書き手・読み手として文章に接していれば、それはそれほど特殊でもなく、難しいことでもありません。

なぜなら「スッと頭に入ってくる」、あるいは「読んでいて気持ちが良い」文章は、多かれ少なかれ、こうした「飛び石」で構成されているからです。

読み手がその「飛び石」を埋める作業がいわゆる「行間を読む」という行為の一部なのです。

「行間を読む」にはもっと深い意味、「書き手の真意を、書かれていないことから読み取る」というニュアンスもあります。それはより高度な言語コミュニケーションに当てはまることでしょう。

しかし、そんなハイレベルな読み方でなくても、我々はいつも文章を読む際に、ある程度は行間を読んでいるものです。

そこには日本という国、日本語という言語の特性も関係しています。

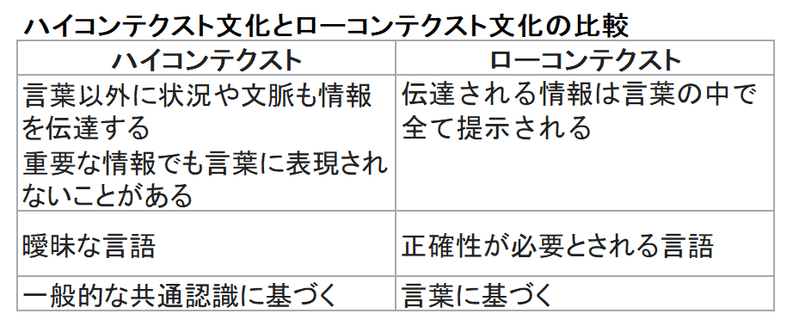

日本語は「空気を読む」言語

世界中の文化・言語を分類する枠組みとして「ハイコンテクストとローコンテクスト」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。コンテクストを「文脈」という日本語に置き換えれば「高文脈・低文脈」となります。Wikipediaのリンクを置いておきますのでご参照ください。

日本語は世界のなかでも極めてハイコンテクストな言語だと言われています。厳密な実証が欠けているという指摘もあるようですが、「空気を読め」「皆まで言うな」という文化であり、クリアな物言いで誤解を避ける傾向が強い欧米とは対照的だというのは経験的にも納得感があります。

Wikipediaの表から抜粋して整理してみます。

たとえば翻訳モノのビジネス書や評論の類は、分厚くて、文章もくどく感じるケースが多いものです。訳文が下手な場合もありますが、多くの場合は言語のコンテクストの「濃度」の違いによると私は考えています。「一から十まで」という語り口の本が多いのです。

ちなみに私の場合、なぜか英語の原書を読んでいるときにはそれほどくどさは感じません。「英語脳」にある程度切り替える癖がついているからでしょうか。

「ハイコンテクストな文化」は、常に「行間を読む」ことを読者に要求します。書き手がそれを勘定に入れて文章を書いているからです。

文脈を読み取ってもらうためには、書き手と読み手の間に共通のベースが必要で、上の比較表でいえばそれが「一般的な共通認識」であり、普通の言葉なら「常識」といえるものになるでしょう。

この土台の上に「飛び石」を置いていけば、回り道をせず、すっきりと論理的に相手に伝わる文章が書けます。

そして、「書き手側の論理」を身に着けて文章をある程度書けるようになると、読み手に回った際に行間を読み取る力、読解力が大きく向上します。

「お父さん問題」に引き付けると、設問に関する事実関係、いわば「常識」を押さえるのが問1、問2です。

その土台の上に問3で小文を書かせる。その問3の文章を、適切な「飛び石」がある、大人の作法に則ったものに近づけることで、「書く力」と「読む力」の双方を引き上げる効果を狙っています。

この辺りの回を読み返していただけば意図は伝わるかと思います。

「書く力」と「読む力」の2つを操れれば、論理的思考力が高まり、数学や社会、理科などの科目にも好影響がでます。それは、勉強や受験という狭い範囲にとどまらず、人生を渡っていくうえで大きな差が出ると私は信じています。

この「飛び石」について話題を広げる前に、少々、寄り道を。

私は、ある一定以上のレベルでは、言語による論理的思考と数学的思考には本質的な違いが出てくると考えています。

数学は「一から十まで」論理のステップを外さない厳密さが求められます。これは世界共通、あえて言えば宇宙共通言語であり、より普遍性をもった論理的な思考力が求められます。

「音楽は国境を越える」なんて素敵な言葉がありますが、数学は銀河を超えるでしょう。何億光年先の銀河でも、素数は素数です。

対照的に言語は、悪く言えばもっといい加減、良く言えば融通無碍なものです。

山本夏彦翁が好んで引用した言葉に、「我々はある国に住むのではない。ある母語に住むのだ。祖国とは母語だ」という名言があります。言語は文化や歴史を背負っており、言語で思考・表現する限り、その「枠」から逃れるのは容易ではありません。

その母語=日本語という枠組みのなかで論理的思考力を養うことがインプットとアウトプットを左右するのは当然でしょう。

そして「中学までは全部『国語』だ」という私の口癖は、中学受験レベル、言い換えると文系・理系といった形で高いレベルの役割分担が求められる手前の段階、あるいは日常的なコミュニケーションでは、言語による論理的思考力の重要性の方が高く、出番が多いという意味です。

「一を聞いて十を知る」には快感がある

閑話休題。

「一から十まで」と「一を聞いて十を知る」の中間に位置する「適切な飛び石」が伝わりやすい文章の要諦だというお話をしました。

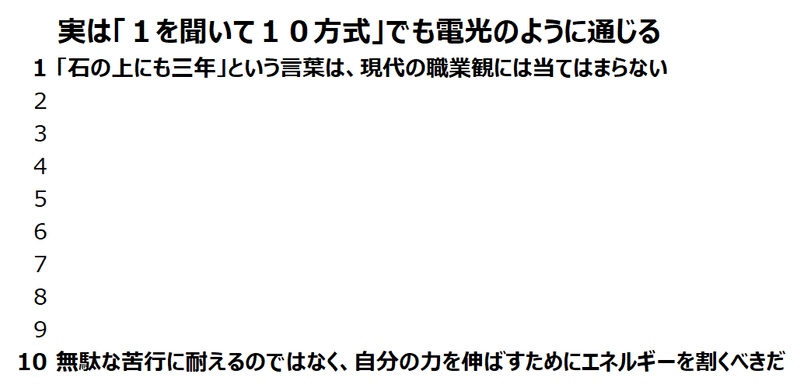

そこからさらに踏み込むと、こういう芸当もできます。

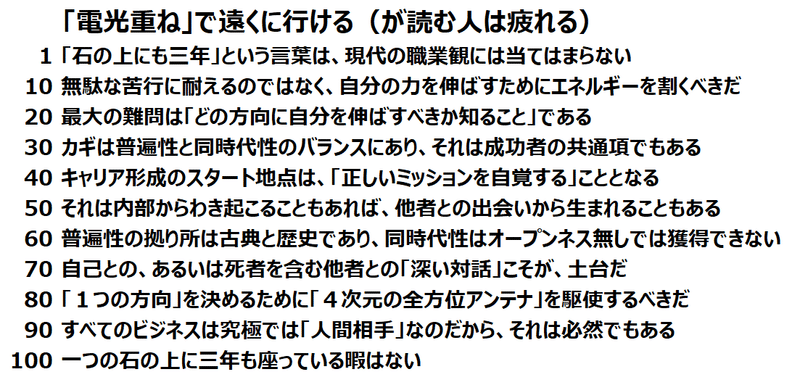

先ほどの文例をさらに切り詰めたものをご覧ください。

たった2文まで切り詰めています。まさに「一を聞いて十を知る」という構成です。

しかし、これでも通じる人には通じるのです。私は気が短い質なので、こちらの方が好みなぐらいです。

山本夏彦翁に「言葉というものは電光のように通じるもので、それは聞く方がその言葉をまっているからである」という名言があります。

皆さんにも、言語のコミュニケーションでそのような経験があるのではないでしょうか。

たとえば何人かで会議をしていて、参加者の2人だけが「一を聞いて十を知る」式のコミュニケーションでどんどんキャッチボールをして話が進んでしまう、といったことは、ままある現象でしょう。

これはその2人の間でハイコンテクストなやり取りを支える共有認識があるから可能なことであり、まさに「聞く方が言葉を待っている」状態です。

こういうコミュニケーションには独特の高揚感と快感があります。

この「一を聞いて十を知る」を積み重ねると、会話のテンポと到達点は「飛び石」方式の比ではない、特急列車のようなスピード感が出ます。

たとえばこんな具合です。

これは書きなぐりに近い粗いものですが、各ステップは「一を聞いて十を知る」に近いストライドで飛躍しています。

私とこの問題について似たような認識をお持ちの方なら、行間を読めるかもしれません。そんな方でも読むのは疲れるでしょうし、ましてやベースを共有していない方には意味不明なバラバラのセンテンスの羅列にみえることでしょう。でも、この「電光重ね」は、「1・4・7」方式で適切な飛び石を補足すれば、納得感のある文章に育てることはできます。

ここまでハイコンテクストな書き方は、論理的文章構成を通り越して、ゲームに近いものです。「お父さん問題」の目標からは大きく外れた余興のようなものですが、飛躍の威力とバランスの重要性を理解していただくために極端なケースを示してみました。

最後に実用的なアドバイスを付記して今回は終わります。

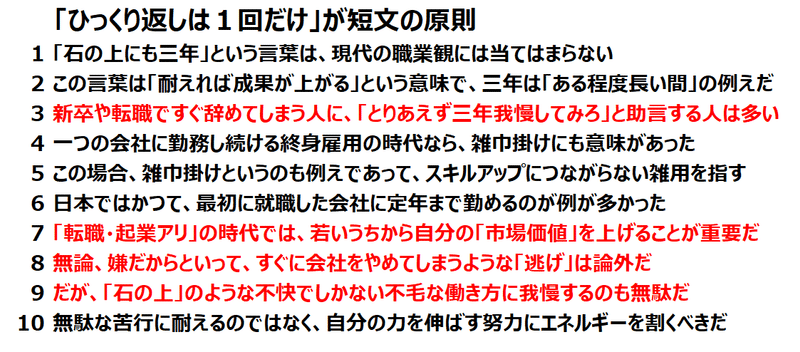

「ひっくり返し」は原則1回だけ

前述の「1・4・7」方式への短縮の際、「だが」という逆接を挿入しました。その狙いをご説明します。まず、その文章を再掲します。

「石の上にも三年」という言葉は、現代の職業観には当てはまらない。一つの会社に勤務し続ける終身雇用の時代なら、雑巾掛けにも意味があった。

だが、「転職・起業アリ」の時代では、若いうちから自分の「市場価値」を上げることが重要だ。無駄な苦行に耐えるのではなく、自分の力を伸ばす努力にエネルギーを割くべきだ。

一読すれば、この「だが」が前半と後半の切り替え、ポイントを強調する役割を果たしているのがお判りでしょう。逆接には、読み手の注意を引き、「ここから流れが変わる」と予感させる効果があります。

だからこそ、逆説の使用には注意すべきです。むやみに多用すれば、ポイントがどこにあるか分からず、文章の流れがあちらこちらへと揺れて読み手が混乱します。

ここで最初の文章を再掲します。

赤字にしてある部分は、その直前かもう1つ前の文と逆接の関係と読めてしまいます。3は1の言説と逆のことを言っています。7、8、9はそれぞれ直前の文と反対の主張や打消しが並んでいます。

こうした書き方は、どこに向かっているか分かりにくく、不要な情報がノイズとして読み手の理解にブレーキをかける悪文です。

この程度の長さの短文ならば、「ひっくり返し」は1回だけ、が原則です。

上の赤字にした分で言えば3はまだ許容範囲ですが、8と9は完全に不要なノイズです。

8は「それでも多少は我慢も必要だろう」という予想される反論を恐れて挿入しがちな「保険」です。そうした反論に分厚く答えるべきな状況なら、分量を割いて理を尽くすべきですが、この長さの文章でこの1文だけ入れるのは、書き手の不安がにじむ言い訳でしかありません。

9に至っては、その「不安な保険」を再度、自分で打消し、元の主張を繰り返しているだけです。これは8というノイズが入ってしまったがゆえに、思わず入れたくなってしまう、「ノイズの再生産」のような失敗例でしょう。

繰り返しになりますが、コンパクトな文章、原稿用紙2~3枚という分量なら、「ひっくり返し」は原則1回にとどめることを意識すると、流れがスムーズになり、メリハリがある文章に仕上がりやすくなります。

機会があったら、試してみてください。

次回は、「飛び石」を補強する話題として、文章術における省略の妙というテーマで古典の例などを紹介したいと思います。

乞うご期待!

=========

連載「読解力をつけるには『書く』しかない!」、ご愛読ありがとうございます。

ぜひこちらからマガジンのフォローを。

新規投稿はツイートでお知らせします。アカウントはこちらです。

異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。