小澤征爾の管理者的仕事、親密と熱狂

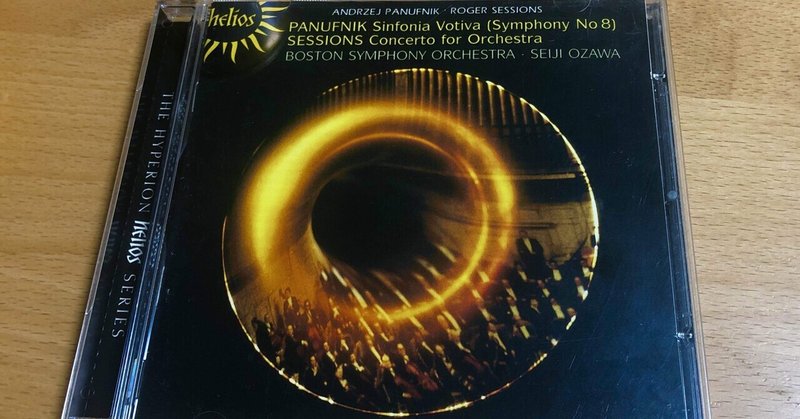

小澤征爾の録音は、レコードレーベル「フィリップス」にレコーディングされたものが圧倒的に多いので、ハイペリオンに録音されたこのCDは貴重なのかも知れない。このCD自体は、ハイペリオンの廉価レーベル「ヘリオス」。

このCDは、ボストン交響楽団創立100周年の委嘱作品を収録したアルバム。作品を収録することが目的なのだろう、収録時間は30分台と短め。1981年の録音で、その頃には小澤とフィリップスの契約は既にあるはずだから、作曲者アンジェイ・パヌフニクやロジャー・セッションズの契約なのか、ボストン交響楽団の契約なのかは分からない。

ボストン交響楽団との小澤征爾の録音に熱狂はない。手元にあるどの録音を聴いても、フォーマルな佇まい。腰を丁寧に折り、名刺を渡されるような。けど、それでこそ伝わる音楽がある。

小澤とボストン交響楽団は30年近い関係となったが、その長い協働作業の中では、親密とは言えない局面があったことはよく知られている。小澤とボストン交響楽団のノンフィクション(「コンサートは始まるー小澤征爾もボストン交響楽団」カール・A・ヴィーゲランド著)を読んだり、ボストン交響楽団とのリハーサル映像を見たりする限りでは、オーケストラに向かう小澤には、親密さよりは、緊張感とストイックさが感じられる。

ボストン交響楽団に在籍し、サイトウ・キネン・オーケストラでも演奏したヴァイオリニスト水野郁子がインタビューに応じた映像を見たことがあるが、2つのオーケストラに向かう小澤の特徴の違いについて話していた。ボストンでの小澤の求道的な仕事ぶりと、サイトウ・キネンを相手にする時の小澤のリラックスした過ごし方の違い。

小澤征爾逝去の報道の多くは、音楽家の懐に入っていく彼の人間的魅力の言及に拠り過ぎていると思う。けど、誰もなし得なかった道を切り開いていった使命感や、ついてこれない人を吹き飛ばしていくような獰猛さだって、小澤にはあった。

若くしてトロント交響楽団、サンフランシスコ交響楽団の音楽監督を務め、シカゴ交響楽団が座付きオーケストラを務めるラヴィニア音楽祭に携わり、そしてボストン交響楽団での長期間の仕事。ベルリン・フィル、ウィーン・フィルとの数多くの公演・録音に足跡を残し、サイトウ・キネン・フェスティバルの運営。彼の卓越した指揮技術があってこそ成り立つことだが、管理者としての小澤征爾、オーケストラ文化の推進者としての小澤征爾を忘れてはならないだろう。

小澤の登場がなければ、アジアの指揮者たちの仕事場の整備はずっと遅れたはず。サイトウ・キネン・オーケストラとの親密や熱狂だけが、人間的魅力だけが、小澤征爾ではない。彼が亡くなったことは痛ましい悲しみだけど、彼が独りで戦ってきてくれたことで実現できている現代を思い知ることになった。悼み、感謝。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?