本の世界に目覚めたころ

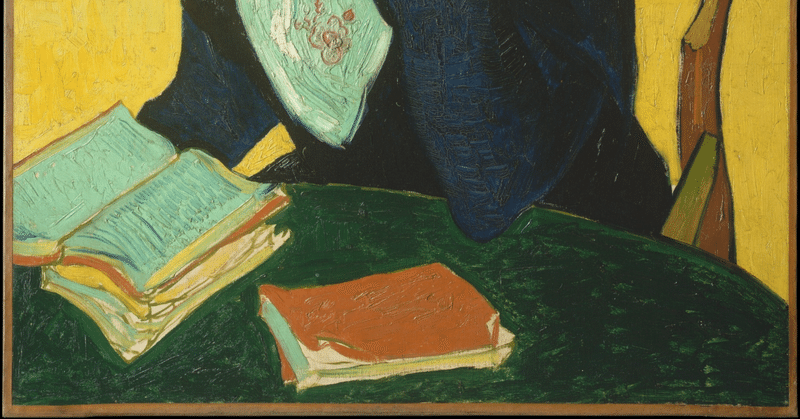

現実に目に見えるのは、本という活字の塊で背表紙にタイトルというものが付いている。何が書いてあるか、読むまでは謎の状態でいつまでもじっと控えている。中学を卒業して友人の家に遊びによく行くようになって、友人の部屋の本棚にそれらが整然と収まっていた。今から思えば、友人のご両親は我が息子にそれだけの愛のある教育環境を整えていた。私の両親はそのような配慮は思いつかない階級に属していた。でも本は読まなければただのモノにとどまり続ける。私は友人より早く、本の世界に目覚めたかもしれない。1年ほどかけて次々にその本棚の世界文学全集を読み漁っていった。その中には、トルストイやドストエフスキーも、スタンダールやロマンロランも、ゲーテやヘルマン・ヘッセもあった。今でも、ロシアやフランスやドイツを思い浮かべる時に、何か特定はできないがその国の雰囲気を感じるのは、その時の読書によると思う。基本的に親しみを感じ、懐かしささえ感じる。それとその時の自分の少年のこころも、はっきりとではないが遠くに置き忘れてきたかのように記憶の中にある。実際にあったであろう過去の、私の少年期と渾然一体になっている。それは生活というにはあまりにも頼りないものだ。ほとんど夢の世界であって、記憶が定かでないので事実がどうだったかは確かめようがないくらい甘い世界に変容している。だからいいのかもしれない。自然と美化されて自分自身が特別な存在に思える。何も今更正体を暴くまでもない。夢見るような少年であった自分を愛おしく身にまとえばいいのだ。それはナルシスティックな振る舞いかもしれない。でもそれで神経症なんかにならなければいいでしょ、フロイト教授!

中学から閉じこもりを覚えて、高校でゲーテの「若きウェルテルの悩み」を読んで、婚約者のいるシャルロッテのような年上の女性を想像することに発展していった。高校生で世界文学を読むと当然自分より年上の女性ばかりが登場人物になる。スタンダールの「赤と黒」でも上流階級の夫人が恋愛対象なので、当然女性崇拝的な憧れを育てることになったと思われる。今から思うとどこかに現実離れした女性への思慕の念が、その時に植えつけられたかもしれない。フランソワーズ・サガンの不倫小説などにパリの空気とともに、うっとりしていた雰囲気が今でも心の底に沈殿しているような気がする。ところで最近その頃の疼くような感覚が急に懐かしくなって、どうしてもその正体をつかみたい衝動を覚えるのである。想像上の恋人を迎えようとする初老の自分がいる。その恋する感覚は世界を小さくして、余計なものが目に入らなくさせる効果がある。自分一人ぼっちの世界ではあるが、孤独ではない。それは自我に芽生え始めた頃の雰囲気に似ている気がする。

、、、その時Aに何と言ったかをどんな断片でもいいから思い出そうと、昨日からずっと念じている。ぼくが18歳で何が言えたのか、社会に出るには幸いにも大学進学はできそうだったのでまだ猶予はあった。親父は大工でいつも仕事をしている職人だった。サラリーマンや先生の家庭ではなかったので、家の外からの情報が少なく社交的な雰囲気がなく、将来何になりたいかを具体的に思い描くことができなかった。親戚にも出世したような人はいなかった。母方はもう貧乏な農家で閉ざされた田舎の村社会だった。将来に向かって18歳の頃に自分が言えることがあるすれば、高校1年から世界文学全集を読み始めて得たロマンチックな、すでに古くなっている知識の数々だと思える。トルストイの人道主義や白樺派の新しき村などが影響している可能性もある。ゲーテやロマンロランの教養や修行遍歴が影響しているかもしれない。あるいは、カミユやマルローのような無信仰的な行動主義が影響しているかもしれない。とにかく高校生が発想し得るような世界で、夢のようなカオスの中で情熱的な生き方を何かしらの言葉でAに語ったのだと思う。その時代の中心的な「精神」からは遠くても、高校生なりに時代を感じていたのではあるまいか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?