【ホツマ辞解】 〜大和言葉の源流を探る〜 ⑬「みやはしら」「みはしら」 <98号 平成30年8月>

神社神道で尊貴な神呪として奏上される『大祓詞(おおはらへことば)』には、「ヤスクニと定め奉りて(略)みやはしら(宮柱)太しく建て」というくだりがあります。天降った天孫が、地上に拠点としての都を拓き、「宮」を建造する=統治を開始する宣言をなす局面を表現しています。

ヲシテ文献では、「みやはしら」と云う語句は見当たりませんが、「宮」の建造に「はしら建て」が重要であることは、念入りに記述(21アヤ)されます。

そもそも「はしら」には、「中心」「核」「中軸」と云う意味と「先立つもの」と云う意味があり(「走る」と関連する)、統治の中心地の「都」の、そのまた中心に「宮」を建てるにあたり、さらにそのど真ん中に「柱」を建てることは、極めて象徴的かつ神学的な意義をもつ行為であると、ホツマ時代から認識されていたのでしょう。ど真ん中の柱をホツマ伝承では「ナカ(スミ)柱」とか「中ツ柱」と名付けていました。

『しわかみ(磯上=地上=現世国家)の 御柱のまま なる如く まつり(政)ホツマに 調のひて』ホ24

『あめの儀と 御柱の道 たてまつる』ホ3

の記述から読み取れるのは、「みはしら」とは、即ち、理想とする天君(君主)の在り方であり、統治の君そのものであり、その道義そのものである、との考え方です。「御柱の道」は、「天成る道」と同義であり、「トの教ヱ」を云うものであるとわかります。

ところで、建造資材(棟持ち柱)としての「御柱」ではなく、神霊の依り代となる「御柱木」「身丈柱」のことも「みはしら」と呼びます。

『あまかみ招く みはしらき 「丹心(にこころ)」うつす うつわもの』ミ10

『年巡る日は 喪にひと日 そのみはしらに 祀るへし』ホ26

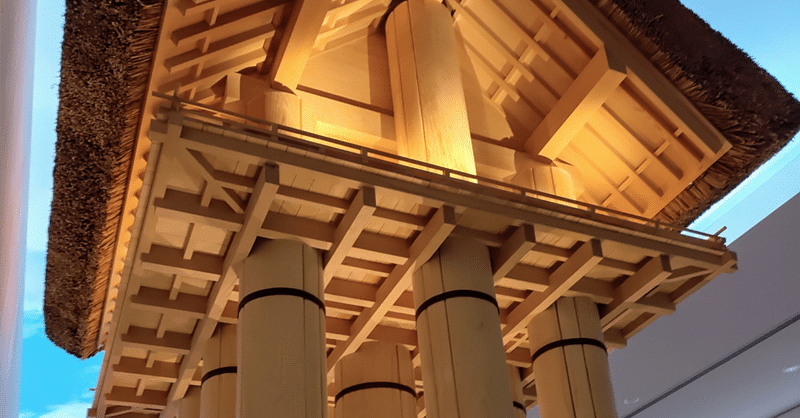

神社建築に詳しい人であれば、大社造り(出雲大社型)と神明造り(伊勢神宮型)の違いに気づきます。大社造りは「田」の字型で、真ん中に「中ツ柱」がありますが、神明造りは「口」の字型で、ど真ん中に棟持ち柱はなく、四隅の柱とは独立して棟持ちだけの二本の柱が左右に立ちます。そして中央の床下に、構造物ではない「心の御柱」が立っています。大社造りでは、中ツ柱のことを「心の太柱(心御柱とも)」と呼称します。

大社造りを「神の住まう宮」、神明造りを「神を招く宮」と解釈する説がありますが、御意なりです。

(駒形「ほつまつたゑ解読ガイド」参照)

+++++++++++++++++++

「はしら」について考察を進めてきた辞解の最終回です。建築資材としての「柱」について考えてみました。神社建築にはいくつも特徴がありますが、何よりも重要な存在は、「はしら」です。

太古には48メートルだとか96メートルだとかの高さを誇ったと云われる出雲大社も、20年ごとの遷宮では先ず「はしら」の切り出し「山口祭」から始まる伊勢神宮も、その根幹となるのは「はしら」であることがわかります。

さて、「宮柱ふとしく立てる」日は、いつ来るのでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?