カフカ論 闖入者、そして注視ということ――覗き見る・視線のすべり・見渡し-見られ-取り込まれる/続カフカ論

2010.08.28 Saturday |

※論考中に、フェルメール・ヴェラスケス論を随伴させています

2003年のHPに掲載したものとTwitterで2010年5月~6月につぶやいたことのまとめ

一体これは或る種のメディア論ということにもなるのだろうか。フェルメール、カフカ(城)、ヴェラスケス(ラス・メニーナス)の作品を巡っての考察

風船ガムを上手に膨らまして、膨らましつつ自分がその内部に入っていく…成功すれば、自分の口という孔が、世界の内と外同時に繋がる場所となる (ラカン 訳/新宮一成)

不条理とは、身体を途方もなく超えていくものが、ほかでもないその身体に住まう魂なのだということである(カミュ 訳/粟津則夫)

内部にいることを止めずに、自分を外部から眺める世界(サルトル 訳/粟津則夫)

小さい頃三面鏡のはるか遠くまで覗いた記憶がある。たくさんの自分を見たいのではなく、三面鏡を可能な限り閉じた状態に近づけた時、最も遠くに映る自分の像が、自分があらかじめ喪っている<自分自身>に、一番近づくのではないかと思われたからだ。{この}私を直視している単純に真正面の鏡像は、左右があべこべで私と似ていない(と教えられる)。が、隣りの像やせいぜいその隣りの像はといえば、{この}私自身を直視していない。その隣りもまぁ似たようなものだ。三面鏡の世界では、殆ど全ての像が、私?の像はみなてんでんばらばらな方角を向いている。ただ狭めた時、遠くにある像ほど、「ほぼ」私のほうを見ていると取れなくもない。(勿論、限りなくほぼであって、まったき一致をとげてはいないが)。{こちら}を直視する私の像は、他人ならばいとも容易に目にしているものだ。それなのにこの本人には延々と隠されつづけている。それで昨日も今日もついのぞき込むのだが、やっぱりどうしても出会われないのだった…。

そうして、時にはこうも思うのだ。もし一番遠くに、私自身と一致する像を見いだすことが出来たとしよう。だがそれは、このあらかじめ喪っている私をいまさらどう穴埋めしてくれるのだろうか、と。それがもしこの鏡のどこかに見い出せたとしても、そしてもし何らかの方法でこの自分の面前にある鏡の像と取り替えられたにしても、結局はせいぜい<差し向かい>――対象的存在でしかない。その像はけして、喪っていた・そしていまもこうして喪いつづけている{この}私と-なって-穴埋めされることはないのだ、とも…。

そうした解決不可能さと、にもかかわらず「覗こうとする執拗な」いぶかしさとが、カフカの「城」やヴェラスケスの「ラス・メニーナス」に没入するとき、何故だか今でもふつと去来する。

自分自身とは、自分であって自分でない。(ほぼ)自分であるままに自分とは最も遠い存在でもある。永遠に何かから追放されており、そのためたえず分極し、そしてまたできそこないの媒介でもある。

他者が私を見ることはごく容易である。その他者が、この私には見えない私のことをどれほどよく知っているか。それは私より知っているともいえるし知らないともいえる。誰にとっても、この同じ構造は当てはまるが、この構造自身と諸状況による理解・解釈の多義性、行方不明の多元性は枚挙にいとまがない。幼心に感じる、何か逸らされたようないぶかしさといったものも、こうした暗示的経験を積み上げられて生じるものなのだろう。

だが小さい頃というのは他方、普段はたいていそんな事を忘れてはしゃいでも居るものだ。けれどもその経験の何らかの刻印が漂っている以上、厳密な意味で無邪気さというのは無いにひとしい。じっさい思春期ともなれば、それはせいぜい初々しさといったところだ。(ただ時々、奇蹟的なひとに出会うが。)

はにかみなどという言葉が当て嵌まるような年頃も過ぎつつある頃には、反芻しはじめたものだ…。初々しさにはにじんだようなしみがある。あるいは水の中に絵の具を一滴落としたような余韻があると。

しみとは全てを知ろうとするこの私自身(が見えない)という盲点だろう。

そのにごりさえ許せないなら、――無罪(not-guilty)であるためには――知ろうとしないしかない。

すると今度は責任の問題がつきまとう。

責任を問われる、ということは、私自身にある私自身の殆どあずかり知らぬ点(or運動)を、私自身の持ち物?であるからといって私自身のがわに帰着せられる、というあの矛盾だ。(しかしだからといって他者の側に着せてよいものでも、さらさらない)(2010 6/16 twitter)

つまり自分が閉じておらず、はぐらかされている限り、不意に立ち現れてくるもの、探しているのはこれかと自分に問うてくるもの、お前に見えていないのはこれだよと<不意に示唆してくるもの>を、また時には全くの異者を、どうしても呼び込まなければならない。そこには(希望や歓びがあると同時に)たえず不安やおののきが付きまとうのである。

だがそうした希望と不安への待機、要請・促しへの応答・拒絶などと云った宿命的作用連関は他人にとってもいえることで、同じ存在構造である以上、この自分が、他者にとって他者の閉じられない輪の隙間から不意打ちをくらわす存在、すなわち闖入者にもなりうることも意味している。

芸術作品に於ける他者性、注視、不意打ち、もしくは「闖入者」について考えてみる。

【注視1――覗き見る(闖入者としての己を隠滅したまま)//フェルメール】

室内画というジャンルを知らなかった大学時代、フェルメールの作品を小冊子をひもといて知って、ひどく愕いたのを思い出す。当時の私の驚愕は、数少ない風景画とされるデルフト以上に、室内画を描くフェルメールのまなざしそのものに行ってしまった。 ちょうど哲学科の講義でデカルトのコギトを、「(実験的)他者性の排除」として学んでいたのとも重なり、この画家のどの作品も一様に帯びている「静謐さ」は、当時の私にとって新鮮な感動だった。―――彼は成功している。彼自身の気配の隠蔽に。

当時私はカメラ・オブスキュラの知識がなかったが、画家がこれを使用していたとすると、この装置をモデルに知らせなかったことも、この視線気化の奏功する一因であったかも知れない。

フェルメール絵画の静謐。この静謐さは、たしかに構図の精緻さ、計画性自身のもたらす所も大きい。だがそれのみならず、まず場面設定そのものが大きな鍵を握っていることがしばしばだ。

ひとつの大きな特徴として、 フェルメールの室内画のモデルとなった女性たちは、――画家のほうを振り返っている幾つかの作品を除けば――多くの場合、他者に「見られて」いることを意識してはいない(ドガの、背中を向けた裸婦などの作品などにも言えるが)。自意識を働かせていないという点がやはりなにより描き手にとって大事であったにちがいない。静謐さの条件とは至純さであり、ときに集中力であり、また無防備さ――或る種の大胆さの中に潜む、前提としての「他者不介入の意識」――なのである。

青衣の女 (←IMG Link)

真珠の首飾りの女 (←IMG Link)

紳士とワインを飲む女 (←IMG Link)

婦人と召使 (←IMG Link)

画面を見ている私たちは、画家の選んだ題材となった生まな状況に、時を越えて<立ち会わされる>!……この偶有性こそが室内画の命なのであった。図らずも私たち鑑賞者は、彼女らの秘事、また密約を、――或る時はカーテン越しに、或る時は見えない空気と化して――意図せぬままに侵犯してしまうのである。さらに驚くことには、どの画面にも、私たち鑑賞者の視線と同様、画家フェルメールの視線の影もまた、どこにもない。

一部、ワインを飲まされている娘や、絵画中の画家にモデルとしてポーズをとっている娘にみられる、一定の自意識といったものはあるが、それもあくまで登場人物同士の関係でのみ生じる対象への意識、もしくは初々しい或る種の(想像上の)性的交換作用であって、これを真に描いている正体としてのフェルメール――それは同時に、私たち鑑賞者という第三者の介入余地可能性でもあるが――に対するそれではない。

画家(フェルメール)の立つところ、また凝視する視線の影は、画家自身の細心の気配りと、おそらくは巧妙な装置のもとに、全くと言っていいほど<隠滅されて>いる。

こうしてみごとに密閉された「場」への、私たち鑑賞者の目線の‘不意の侵犯’。 この驚きと或る種の不誠実?への戸惑いが、画家フェルメールの写実性巧みな筆致を通し、或種の逆説性として奏功する。

さてつぎに、さきにフェルメール絵画の静謐さには、構図の精緻さ、計画性そのもののもたらす所が大きい、と書いたことに再度触れる。それは私たち鑑賞者の目線がその侵犯性に罪悪感を起こすことなく、透明なまま、微細なディテールの永遠に「停止した時間」へと同化することを許す、まさにそういった作品もある、その顧みのためである。そこには構図の密約性から、視線がおのずと一点に凝集される巧みな技術が関与している。

ミルクメイドの人物は、パンに似せた石像のようにまるでテーブル上の静物とまったく同じ物質感で立っており、人体というには躯の芯に天から垂直に降りてるような、あまりに完璧な堅固の軸が貫通する。この人物は静物たちと、そして部屋(壁や窓や卓)とまったくひとつにつながっている。

その腕の角度、壺の傾き・角度、また傾げた首の角度などから、興味はやはり左側のテーブルの上の静物群に集中される。そして沈黙の中のおしゃべりがはじまり、その卓上では沈黙とざわめき、動と静(停)、流れと永遠が矛盾するものでなくなる。魔法が成り立つための照準が、合っている。

人物の身体の向き、片側の壁にばかり寄り沿った ものの配置などの見た目とは違い、見れば見るほどその内密さの中に複数のシンメトリックな伏線を用意しているのがわかる、奥深い絵である。

静物への視線の収斂と時間停止効果のため、窓の角度、壁に平行に置かれていない卓と、ねずみとりとされる木箱の角度、また女性の顔(鼻筋)の傾きと壁に映る影(バスケットの角度の示唆も含むが、フェルメールに於ては壁の影線の暗示する功績も大きいであろう)等々の複数に交差する暗示線の対称性は――時に分度器状のもの・三角形(相似)なども含まれ、また奥行きの集約的極端さも含まれる――じつに見事である。それらの向きの集まりが、人物に物同様の実在感と堅固さを与えつつも、この画の主題が、人物よりその手元から下、むしろテーブルの上の静謐であることを、われわれに示唆するには十分だ。

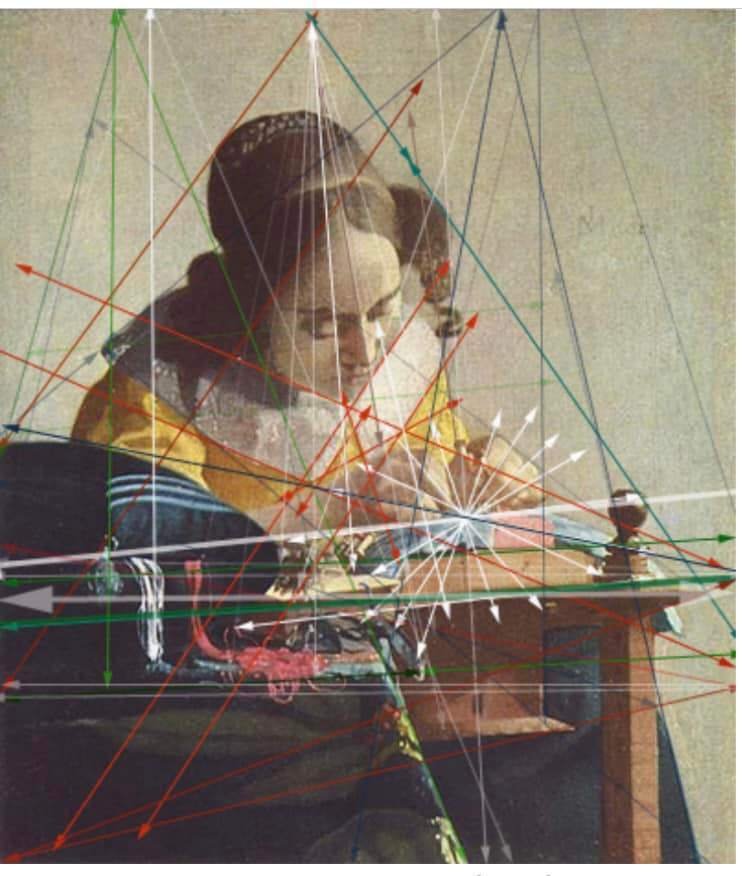

構図参照:ミルクメイド用自作図解

遠近法消失点とされるものは女性の右腕にあると思いますが(壁の影も効果的に使われています)、他にも集約点のようなものを見い出すことのできる作品です。また人物や家具の描線を使ったきれいな二等辺三角形があちこちに見い出されますが、それらが構図の均整をとりつつ、集約点である画のテーマへと視線を凝集するよう導いています。ミルクメイドの画では、画面中央、女性の頬沿いに暗示的垂直描線が貫通し、それを軸に出来る三角形が人物の堅固さと安定感を強調していること、また最終的にはその三角形に「含まれる三角形」によってポットをおよそ中央にした静物の三角構図へと収斂されているのがわかると思います。(相似形の二等辺三角形の中に、静物まわりの三角形がきれいに重なって入っています)。身体(服)の線や時には遠近法消失点のための描線をも使いながら幾つか三角形構図が出来ています。また壁に釘がさしてあり、それをたどると色々な秘密が解ります。

これらの効果により不動性と時間の停止性が漂うこととなり、この画の世界を静謐なものにしています。 こうして見ると時間が停まったようなミルクの地点にもやはり視線が収斂されるように綿密に工夫されているのが解ります。

画像:Wikipedia

レースを編む女。この作品を流れる、親密で持続的な時間。室内の時計の音すら聞こえるか聞こえぬかくらいの静寂と慰安にみちた専心。張り詰めた空気が同時に安らぎを帯びるという不思議な息吹が命の作品である。

この作品もやはり、女性の指から延長される分度器状のベクトルの放射と収斂、またミルクメイド同様三角形の相似が自足的な時間を放出する。またこれは、そのようにすべてを放出するこの交点を取り巻く、幾つかの傾きを持った平行線・垂直線がその収斂の純一さへと静かに参与する作品でもある。

糸と、女性の8本の指の向き、この示唆によって女性の両手の間にある点描で描かれた糸の一点(=X点。下、裁縫箱の線が導線となり女性の肩から巻き毛へと繋がる)へと全てが収斂する一方、これに平行して上述の暗示線と平行な机の脚線(これとほぼ垂直に交わる机の傾き!これが、もちろんX点を結ぶ横軸(=小指の傾きにて暗示)とパラレルである。女性の顔の傾きと平行な手前の紅白糸の向きの暗示、鼻筋と平行な右側のテーブルクロスの線、女性の腕のラインと平行な手前のテーブルクロスの傾斜線。指に収斂する放射線の一部とそれぞれ平行な、女性の左右の襟のライン…など、その均整のとれた構図の妙は枚挙にいとまがないほどだ。

構図参照:レースを編む女 用自作画像

ある時は画面の向こうの「内面」が瞬く間に凝縮する永遠となり、またある時はミルクポットから瓶へ、さらにはパン籠へと視線をつなぐあの微細なディテールの永遠に「停止した時間」となって、その静謐さは結晶化する。静物をめぐる、無数の点描や、その焦点より手前にあるものたちの帯びる輪郭のぼやけた線描とともに。(それらはのちの印象派以降の手法をすでに内在する)

いずれにせよ我々の視線が突入する、その閉じた空間=「場」の密閉性、また隠蔽性とは、フェルメールの場合、しばしば緻密に計算された構図とも、切っても切り離せないのであり、その妙を知ったとき、この驚きはまた殆ど得心となるのであるが、とまれ、フェルメールとは、われわれ鑑賞者という闖入者に、あくまでその気配を隠蔽したままその空間に参与できるという、この画家自身と同等の極秘の特権を与えてくれた、おそらく絵画至上最初の画家であろう。

【注視2――闖入者の視線のすべり//カフカ(「城」)】

測量士K…他所者としてとしての(村からすれば)野心的な闖入者。またつねに敗者として存在しつづける。

「城」の中にはこんな記述がある。

Kは城を眺めていると、安らかにそこにすわり、ただぼんやりと前方を見ているだれかを、自分が観察しているような気がよくしてくるのだった。この男(※城の擬人化)はもの思いにふけって、そのためにすべてのものから孤立していたりするのではなく、自由で平然としており、自分ひとりしかいないし、だれも自分を見てはいないのだ、といった様子をしている。ところがやはりこの男は、自分がKに見られていることに、気がつかないではいられない。だがそれはこの男の落ち着きをわずかたりともそこなうことがないのだ。そして事実――それがことの原因なのか、それとも結果なのかわからなかったが――観察しているこちらの視線は、つかまりどころを得られずにすべり落ちていってしまう。

――そんな存在のようにみえるのだと。

つまりここでは、他所者(闖入者)のほうが一方的に無力である。そもそも存在論的に、あちらとこちら(彼岸と此岸)を厳密に分けることは出来ないが――なぜならそれは互いを回り込むからであろう――あえてそう呼ぶとすれば、あちらがこちらに対して何の影響も及ぼすことが出来ない。内部は勿論外から「見られる」余地を残している存在な点に関していえば不完全で、その世界は閉じられてはいない。にもかかわらず外からの志向性に対し、内なる世界は不動なままだ――カフカ自身の言い方を借りれば、一瞥をよこすくらい――。むしろその超自然性ゆえに外(闖入者)のがわが面くらい、視線のすべりを起こしてしまう。外部に影響を与えることも互いに影響することもない。とそれは、闖入者のがわにしてみれば、受容のための空隙が、何処かにきっとあるはずにもかかわらず、永遠に中に入れてはもらえぬ、自分は他所ものなまま受け容れられずに、永遠の巡礼を余儀なくされるということになる。

任命を受けつつも、半ば確信犯的闖入者自身に絡みつく、無辺の外部。傍らを離れることなく何処までも付き沿われるのを感じ、あきらかに〈このもの〉を巡っているのだということを知っていながら、それ自身へはけして近づくことの出来ぬ、あまりに馴染みぶかい存在、異邦人であることを余儀なくされつづける。

この終わりなき物語全体が、Kの迂遠な非-到達としての異邦者・闖入者としての奇異性と、延々たるはぐらかしの刑を描出テーマとしており、超越的なものへむかっての、その隙間への執拗な投企と挫折の連続体が物語られているのであるが、上述の一文によって城への受け容れられなさと力関係を、如実に典型的に、物語っている。

これを逆に言えばおおきな主体、つまり本来欠損としての招き入れへの徴を帯びるはずの「城」のがわのほうは、その他者侵犯を悠然と拒み続け、また拒み続けても己自身を何ら失効しない、殆ど無時間性に近い特権を帯びる存在として描かれている、ということでもある(Kの絶望的に長大なる時間性とは逆に)。

不条理な受動性、また不可逆性。城は、無表情に、殆ど事務的な様相すら帯び乍ら、或いは精妙に目に見えぬ形をとりながら、じつは厳然たる支配秩序として個々の精神領域に浸透することによりその思考や感情をたくみに操りその権能を行使し、かくてこの不正を着々と制度化(心情的には圧迫しつつ気化)する。それでいながら実は特権的地位の行使を、城の何らかの役職に就く人間らは、下層(村の住人)に対して行っていく。(ところがこの位階構造に於て奇妙なことには、この村の秩序の上層部は上層部で――つまり「城」の何らかの役職に就く者たちなのであるが――、そのさらに上層より降り来る命令について、自分たちはもっぱら迂遠な手続きを以てこれを通告するのみ、秩序の媒介者伝達者にすぎぬとの、非-主体・被-権能者としての、きわめて不透明な自己認識を抱いている。)そうした気の遠くなるような矛盾を含め、カフカはすぐれて暗示的に描いてみせているし、主人公Kの空虚、底深い不安と怒り、また自己の存在根拠へのあくなき関心、正義感から来る挑発心と滑稽なほど忍耐強い挑戦への動機といったものは、そのおおきな主体の抱える堂々たる矛盾の途方もなさゆえにこそ一層かきたてられるものとも言えそうだ。

【注視3――見渡し-見られ-取り込まれる//ヴェラスケス】

さて、次にヴェラスケス作:ラス・メニーナスであるが、この場合、幾つかの闖入者に出会うことができる。画面の中の闖入者は勿論だが、鑑賞者という闖入者を含めて!である。(フェルメールが、闖入者としてのわれわれ鑑賞者を絵画空間の中へと巧みに招き入れつつもその存在の気配を画中の登場人物たちに隠しておいてくれたのとは対象的である。)

闖入者その1:喚起体:傍観者としての彼岸の紳士

闖入者その2:鑑賞者自身(1と連動して)

闖入者その3:喚起体:鏡に映る国王夫妻

闖入者その4:鑑賞者自身(3と連動して)

ヴェラスケスは、おおざっぱに言って遠くの画面中央をほぼ2分割している。そして双方に意味の位相のやや異なる闖入者を、配置している。

ひとつは分割された向かって右側の、空間一つぶん奥に配置された実物であるところの傍観者である、やや素描に近い紳士像(ホセと言われるらしい)。階段をのぼりかけてふと足を止めたという風情で、かれはまったく無謀備かつ殆ど不躾に、傍観者として彼岸にいながらにして自分もこの絵画の中の構成人物の中に絡め取られているのも知らぬまま絵画空間に参加している恰好なのだが、その無防備さに於いて、たしかにこの空間の中では傑出している。その存在の在りようが他者の視線の影響を受けぬという点では(彼岸にあることのつよさ)。

しかし他方彼には彼岸にあることの弱さもつきまとう。というのは彼岸であるがゆえに、その内側の絵画空間自身に関しては、彼は何ら影響を及ぼすことが出来ない。内側の人物たちは、メイドもマルガリタ王女も、ヴェラスケスも(但し、<この画>を描いたヴェラスケスではなく、絵画空間の<中に>登場しているヴェラスケス=分身のほうだが)、みな彼に気づくことがないため、絵画空間の中へと永遠に招待されなく、(絵画空間の中での意味役割としては)けして呼び込まれない――謂わば政治的にいえば、批判と中立を訴えようとも状況そのものを変えることのない万年野党のような立場ではある。

そうした点に於ても彼の立場の意味は、我々鑑賞者とほぼ同一である(螺旋のひと回りぶん、違うが)。けれども、そう言う彼も、否、そのことを以てして、私たち鑑賞者との間に、或る種の交換作用を果たしうる重要な位置にいる(勿論それがもとより、重要な画面を2分割してまで彼を登場させたヴェラスケスの意図なのだけれども)。つまり彼=紳士はこの、自分を含まない内側の絵画空間の、互いに外にいるということ(ポジシオンの示唆)を以て、むしろ私たち鑑賞者と間で、不意の闖入者としての、また他所者としての<立場>の共有、そして交換をするのだ。

もうひとつ彼に関して注目すべき点は、彼の視線とその意味するところである。紳士の視線の先には、画中のヴェラスケスが対面している巨大なカンバスがあって、やや斜めを向いて置かれている。つまり紳士は自分の手前の絵画空間(orそのうちの誰か)をというよりは、カンバスの中身、そこに描かれているものを、じかに気にしている徴としての唯一の存在である。彼の気にしている、それとは何でありどういう世界なのか。それはともかく、彼の単純な視線(身体の向き)、について考えてみる。

この彼岸の紳士の視線が単純=端的、というのは、他の登場人物たちのように、ちょうど私たち鑑賞者の「方角」を(鑑賞者を、とは言って置かぬことにする)何とはなしに気づかう視線――もっと言えば画面中央マルガリタ王女の周りを取り巻く侍女達を典型とする、<虚勢された相貌たち>の一様に帯びる、遠慮がちにかしづくような、ヴェールを纏うような不透明さで目配りする・乃至は(Xを)視野に入れている、といった一群の視線――のニュアンスとは、真逆な意味を呈している、ということを意味する。素描に近い、云ってみれば暗号に過ぎぬともいわんばかりの筆致で描かれた彼は、気配りなく、ひたすら画中の<カンバスを>注視する。

この強さは、ひとつには絵画空間に於けるこの紳士の立場の問題がある。つまり描かれたもののなかでは、彼は唯一かろうじて不可視的存在である――かろうじて、というのは、唯一この画の<モデルとなった人物>の立ち位置からは彼は不可視ではないからである。が、ポーズをとりつづけるそのモデルは、それ=闖入と注視 を禁じる自由も、そう身振りで示す自由も奪われている――。ついでに言うと、(※ディテール画をみれば解るが)、逆にこの紳士以外のすべての登場人物(此岸)には、彼ほど、カンバスそのものに関心を寄せているものも、見入っているものもいない。むしろ微妙な目配りもしくは気配りを以て、*X=鑑賞者の立ち位置とその身分への関心を、保持しつづけているという素振りである。

*…これは勿論、画中のヴェラスケスに於ても或る程度当て嵌まる。勿論画家であるがゆえ、この立ち位置に立つ人物をその身分の差を超えた画家としての視線で観ている、という他の人物たちとは唯一違った特権的表情も見事に含まれているようだが。そうではあるにしてもこの、画中のヴェラスケスの注視線は、カンバスと、このモデルの立ち位置に居る人物との両方を微妙に跨いでいるのがわかる。画家としては当たり前な仕草なのではあるが。※この辺りのニュアンスについてもディテール画を参照)

彼岸の紳士の単純-端的な視線、これは、ちょうど画中のヴェラスケス前の大カンバスに突き当たり、カンバスの角度を経由してこちら側(鑑賞者の立ち位置)に屈折してくる。謂わば、くの字に曲がるベクトルである。このことこそが、これを逆に辿る、カンバスに描かれた世界はどんなものなのか、についての私たちの興味をそそるのだ。

さて、分割された画面の中にある闖入者のもうひとつだが、われわれの視線は、これまた殆ど素描に近く示されている遠景の二人の人物にたどりつく。これはフェリペ2世とその妻、国王夫妻像である。それは一見、奥の壁面に掛けられている額縁に入った他の数々の絵画たちと同じ、額縁の中の絵画のように見えるのだが、よく見ると不自然に曇った光の反射の様子から、それが絵画でなく鏡であることをやや遅着的に知らされる、という具合)つまりあれは**国王夫妻が映し出されている<鏡像>である。

**…主にこの点に関してはフコー自身と、蓮見重彦氏によるフコーの著名な紹介本(「ドゥルーズ・フーコー・デリダ」。これが、志向的侵犯を巡る現象学についての紹介でなく、構造主義者フコーとしての紹介であることが幾分か不思議な感も与えるが。がとにかくこれはフコーの、非常に優れた考察視点と言説であることに間違いない。)によってラス・メニーナスの鑑賞仕方として既に詳しく述べられているし、私自身は知識不足であるがその他すでに優れた有名な解説があるはずと思うのでおおかたは省くが。

すると私たち鑑賞者は、この映し出されている鏡像のもとは何処にあるかを顧みざるをえない。とまさしく、それはわれわれ鑑賞者の立ち位置に他ならないが、その途端、この絵画空間にとって(無条件に)不可視的存在であったはずのわれわれ鑑賞者は、いきなり国王夫妻という形姿を纏わされる、受肉させられるのである。われわれが不用意にも、この絵画の前に立ち、また<立ち会って>しまった、その時間の経過を含めて。つまりここでは、私たち鑑賞者という匿名の闖入者は、今度は(状況に対する)<立場>の交換ではなく、<身体>の交換という仕方で、状況に出会わされることになる=姿をとる、ということ。

したがって私たちは、このラス・メニーナスという絵画空間に於いては、――立場の交換作用と身体の交換作用とを分けて考えれば、――じつに少なくとも4つの闖入者に、出会われることになる。

結局のところ、この絵画空間において、もっとも自由を勝ち取っているのは誰あろう、画家ヴェラスケス自身ということになりはしないだろうか。彼の意味とは、或る面で彼岸にいる紳士や、鑑賞者である部外者な我々よりも、勝利者的である。なぜなら紳士もわれわれ鑑賞者も、謂わば彼岸に居ることにより、この絵画空間(状況)に何ら影響を与えることはできない。むしろ絡め取られる側に回ってしまう。視野に入っていなかったはずの外部空間に居る効果的人物を描き入れたり、この絵画より何世紀か後になって生まれここに出会われた私たちの存在さえ巻き込みながら<見事に絡め取っている>のは、画家ヴェラスケスなのである。その意図は彼自身であり続けながら同時に彼を超えていく。

つまりこの絵画空間のただ中に、自己自身を分身として置きながら、否、置いたまま、専ら描くという行為を以て――つまり幾つかの鏡(性)という媒介を取り込みつつ、また人や視線、ものの向きといった喚起体を巧みに利用しつつ――登場人物たちの身分や、われわれ部外者たちの立場と視座をも巻き込みながら、その状況全体を超え出ている。まさしく「世界のただ中にあり続けながら、その世界を超え出る」のである。

被-構成者でありつつその己を以て構成する。被-構成者である己を以て、その己自身とともにすべてを描くこと。構成者相互にとっての、鏡の問題。これが、全ての人間の意識に透徹されること。内にありつつ外にあるために、メタファとしての鏡を持ち、用いること、これがわれわれひとりひとりにつねに保障されること。蛇足だがこれらは、芸術や哲学上の問題のみならず、今日においては政治や社会全体のMEDIA=媒介とそのありようの問題、われわれ個々の鏡の持ち方の問題としても大きくなっていると言えるだろう。媒介(としての可能性と自律性)を個々が持つ、そのことによりメディアとして働くような気がするのだが、現今ではしばしばマス...と名乗るそれによって、今日、私たちひとり々のそれが働かんとする傾向性と自律性を奪われていないだろうか。するとイデオロギーが隠され見えなくなってしまうであろうことを懸念する。

フェルメールとヴェラスケスにおける外界示唆(窓・鏡)

2003年03月30日にHPに記載したものを転記

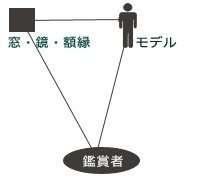

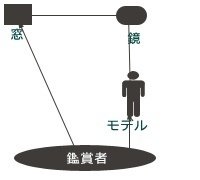

フェルメールとヴェラスケスに於る比較(前記事との関連から)――鑑賞者と 鏡・窓(乃至 額縁)の関係

(このような比較もあろうかと思い、図として記しておくことにした)

窓や、額縁、鏡、などといった存在が、フェルメール作品にもヴェラスケス作品にも示唆的な役割を持つものとして登場する。それらは単独で配置される場合もあるし、並んで配置、もしくはほぼ同一次元に配置、される場合もある。

フェルメールの場合は、主に単独で登場し、配置されるのは「窓」である。ヴェラスケスの場合、単独で登場・配置されるものとして他者性への開けを喚起させるものは「鏡」であり(「ラス・メニーナス」及び「鏡の前のヴィーナス」の場合)、また扉である(ラス・メニーナス)。

この際、ヴェラスケスの鏡とフェルメールの鏡(窓)に、次のようなことが云える。

フェルメールはいつも、

窓 ――― モデル

\ 鑑賞者 /

という構図で、窓or鏡に<モデルを>そのまま直面させる。窓・鏡(他者性)はあくまでもモデルにとっての、またモデルの居る空間にとっての他者性である。(絵画中の別の登場人物はともかく)われわれ鑑賞者は、つねにじかにこの間に割って入ることはなく、それ故に徹頭徹尾 影の存在、絵画空間に対しては傍観者として、姿を隠したままに立ち会わされる。

他方ヴェラスケスの場合は、「ヴィーナス」の場合(また、以下で触れるが「ラス・メニーナス」の場合も)

鏡

|(モデル)

鑑賞者

<鑑賞者に>、いきなり鏡を直面させ、モデルはその脇の媒介者や一種の喚起体=我々(鑑賞者の身体)の化身、または立場の代理のようなものであるところが、面白いし、ヴェラスケスらしい。

ここに、もうひとつの道具が配置される場合も同様である。

フェルメールの場合もヴェラスケスの場合も、「鏡」と「窓」(または「扉」など<もうひとつの世界>を示唆する道具)は、ほぼ‘並んで’置かれることにより、その効果と役割とを発揮することがあった。

フェルメールの場合、「鏡や額縁」がつねに“モデルに対して”正面か・ほぼ正面であるのに対し、ヴェラスケスの場合、これらはむしろ直接私たち“鑑賞者に対して”正面、乃至ほぼ正面であるところが興味深い。

ヴェラスケスでは「ラス・メニーナス」中、 「鏡」と「扉」(「扉」…それは半ば開けられた、もうひとつの世界としての存在として配置)とは、並んで置かれていた。

他方、フェルメールの一部の作品中にある、「窓」と「鏡」(※さらに、額縁の絵・地図など,ここには図像学などの解析余地がある、付記10/09/30)は時折、並んでいる。もしくは、ほぼ同一次元(もっとも奥まった層)に配置される。

フェルメールでは、(首飾り・天秤・音楽の稽古 ←各IMG LInk)

図1

または

図2

ヴェラスケスでは、(ラス・メニーナス)

図3

となるのである。

たしかにこの比較は、彼らの“主題”とその際の道具の扱いと配置、役割の持たせ方…etcetc.、それゆえ至当に帯びる構図性といったものを、それぞれ端的に示唆しているように思われる。

注1) ことにフェルメールの場合、窓・(半ば)開いた窓、などが、殆ど鏡と同じような効果をすでに持つ面が多くあると思われる。

1)閉じた窓:全き自己同一性=鏡1

2)他者にむかって幾分か開きかけた窓≒鏡2(地図などが最も奥手の層にあったりする)

というような具合…

注2) 尚、ヴェラスケスの場合、「ヴィナス」に於る「鏡」がほぼ中央ながら、向きとしては斜めである。

「ヴィナス」に於るトリックは、本来画家の立つべき視座を、画家自身の気配を空無化したまま鑑賞者にあけわたした格好で、画家のかわりに特権的闖入者である私たちが、絶対不可侵領域でにいるはずのモデルに見られる、というものであるが、ラス・メニーナスに於る「見られる者の交換」が4重構造になっている、――つまり扉を開け放って傍観する紳士、鏡に投影された国王夫妻(ともに、あちら側-彼岸とこちら側-此岸の交換)、また本来ここに立つべき画家自身、身体のない国王夫妻、また鑑賞者(絵によって存在を暴かれ視線としては絵画空間の中を侵入しうるも、身体として永遠に参与できぬ自由で不自由な鑑賞者)、の間で――のと較べれば、画家と鑑賞者との間で生じる、まだ単純で原初的なものである。

また鏡に写っているのが、「ヴィーナス」ではモデルであるヴィーナス自身(此岸と彼岸の中間地帯――純粋「絵画空間」に在る者)に過ぎぬのに対し、「ラス・メニーナス」では国王夫妻(画内に受肉しないモデル;鏡像として示唆されるモデル;此岸であり彼岸)、という重層トリックであるという面からの比較でも、「ヴィーナス」に於るそれはまだまだ素朴な現象学である。

が、ヴィーナスの「鏡」がほぼ中央ながら、向きとしては斜めである、この効果は、モデルと画家の位置づけ上当然のことながら、見方を変えればそのままおそらくちょうど「ラス・メニーナス」に於て、画家ヴェラスケスの姿と、私たち鑑賞者の間に立っていた“カンヴァスの背中”の役割と同様であって、画中のモデル乃至登場人物たちが<視線>をぶつける対象であるとともに、そこで「くの字」に曲がった彼らの視線を、私たち鑑賞者の視線と交換させる為の喚起体である。 (2003'04/05:附記/2004'03/06一部施:訂正)

2003年03月31日 (月)

ディエゴ・ヴェラスケスの画を丹念に見て行くのは、ラス・メニナスがきっかけとなったつい昨日からのことで、まだよく解らないし、正直 生まも見たことがない(来日したスペイン王宮絵画展を見ておくべきだった)。

しかし、こうして時を追って彼の画を見ていくと、時間の流れとともに彼の芸術の多面性を、垣間見ることが出来る…。

カラヴァッジョ的明暗法から生じるスルバランなどと共通する、ことに静物に於る写実主義にはじまり、1630~40年代の比較的動性ゆたかな画風。筆致にはある種の省略法のようなもの見受けられる。

=====

Three Musicians, Gemaldegalerie, Berlin(年代不詳?)

カラッチ(豆を食べる男)→ドメニキーノなどとともにボローニャ派の特色ももつが、その中にあるカラヴァッジョ的。

以下は皆ヴェラスケス自身の画。An Old Woman Cooking Eggs, approx. 1618

多分にカラヴァッジョ的。。。

下の画に較べ、カラヴァッジョ-シャルダン的な静物に於る奥行の圧縮率もまだ働きはじめない…。奥行きを出すのに効果的な上からの角度を保持。

※(カラヴァッジョ-シャルダン的な静物に於る奥行の圧縮率…カラヴァッジョの徹底したリアリズムの中で唯一置き去りにされているものがあるとすれば画面の奥行であろう。これが満たされるには詩性を帯びる画風を待たなければならない。たとえば17Cオランダ絵画 cf)カメラ・オブスキュラの登場。シャルダンに関しては故意であろう。)Christ in the House of Martha & Mary(年代不詳?たぶん10年代後半ではないだろうか)

オランダのアールスト的な徹底的写実主義が、物の描き方に見出されるが、それに比し人物のほうは、幾らか実在感を省略されている感があるのはおもしろい。静物に較べた時の人物描写のこの実在感のなさは、写実主義の未成熟というよりは寧ろ近代主義の先駈けだろう…。

ここにはカラヴァッジョ的明暗法から生じるスルバランなどと共通する静物に於る写実主義と、同時にシャルダンと近代絵画に共通の、奥行(z軸)の圧殺も見出される気がする。 が、右手の断片はすでに17Cオランダ絵画同様の素描的省略法(シャルダンにも見られる)が。Joseph's Bloody Coat Brought to Jacob, 1630

プッサン→‘カラヴァッジョ周辺画家’的 人物描写とその動性…。色彩はバロック(プサン~リュベンス)/新古典主義アングル・ダヴィッドThe Adoration of the Magi, 1619

カラヴァッジョ的、でも微かにティエポロ的なものの予感が(?)。。The Needlewoman, 1640

ここには、フェルメール的<没入>――他者非介入が見出される。The Coronation of the Virgin, 1641-44

ここにはムリーリョが。(動性、また色彩)

cf1)ドラクロワ

cf2)↑リュベンス?×ヨルダーンス;同時代バロックA Woman as a Sibyl, 1644-48

ここにはロココの予兆。The Feast of Bacchus (Los Borrachos), 1628-29

Don Sebastian de Morra, 1645

庶民を描く。リアリズムと省略法の同居。こうした庶民的粗野さ・伏在する動性は、17c初期オランダ絵画ハルス、フランスのル・ナンの人物画が彷彿する。またはヴェラスケスよりやや後のボルフ(17Cオランダ)へ?こうした省略はロココへ通じるのではないだろうか。Juan de Pareja, 1650, oil on canvas

ここには、はやくも写実主義の或る種の頂点がある。何故ならこれ以降(ヴェラスケス自身を含め)、写実主義は新古典主義的形式主義を帯びはじめるからだ。他方、ロココやオランダ絵画は、すでに印象派にも通じる主観(主義)的動性を帯びてくる。がこの絵には、未だ静性→動性の可変的両義性、瞬間の抽出におけるごく自然で適切なバランスがある。そして昨日のラス・メニナスの中の、幾人かの人物や、同年のこうした王女の絵

The Infanta Margarita, 1656

には、ダヴィッドを典型とする奇妙な新古典主義的「停止性」が、すでに伏在する。

もっともこの宮廷風な凝結感は王女のドレスなど当時の形式的な文化から生じるのであろう。逆に庶民を描く際は生き生きと動的である。宮廷の人物には、動きの瞬間・時間の断片がひとつの空間に奇妙に持続させられるかの強制力をともなった停止を強調する。The Medici Gardens in Rome, 1650

これなどに見受けられる或る種の省略法(<ものの厚みのリアリティを確保した>詩的省略法)は、グァルディなど18世紀ヴェネチア派を想わせる!(或いは英自然主義ボニントンの海岸の絵)。カナレットのような写実主義にはこの点=厚みが欠けていた――ことに壁面、大地の描き方――。

が同時に樹木などの幾分かよどんだような暗い省略法には、すでにテオドア・ルッソーのようなバルビゾン派~英・仏ロマン派の予兆が混在してみえる…(そしてそれらは印象派に通じるだろう)。

続カフカ論:カフカ「城」について 再再読

2018.10.25 Thursday |

FB 「過去の今日」より

2016年10月25日 付

--------------------------------------

4,5年まえに読んだ時、もっとも印象に残ったてはいたが、blog記事にする際にはテーマから逸れるため、置いておいた数頁。

気になり続けていたが、そこにかかれていた「意味」をまだ探っていなかった。

今読むと機が熟している気がした(?)

程なくその箇所は見つかったけれども、空白時間も長く、しばらく意味をのみ込めずにいた...。

入念に前後の場面をあたるうち、およその構造は、つかめてくる。

到達不能——届きそうで届かない...——という世界真理をめぐる未完の長編だが、ここまではほぼ、他所者=異邦者=『招かれたはずの/招かれざる』闖入者、として生きた主人公Kの意味が、少し変わる。

それは何だろうなと思っているうち、しだいに 闖入者→奇襲者 になりかわる時間が、つづられ始めているのに気づく。

闖入者にとって、異邦人であることを余儀なくされつづける、無辺の外部性——傍らを離れることなく何処までも付き沿われるのを感じ、あきらかに〈このもの〉を巡っているのだということを知っていながら、それ自身へはけして近づくことの出来ぬ、という あまりに馴染みぶかい——存在真理。

それがたしかに、城を巡る一貫したメサージュにほかならなく、じっさいこの終わりなき語全体に、Kの迂遠な非-到達としての異邦者・闖入者たる奇異性と、延々たるはぐらかしの刑の描出テーマ、超越的なものへむかうその隙間への、執拗な投企と挫折の連続体が綴られ、主人公の城への受け容れられなさと力関係を物語りつづけてはいるのだが、

ここへきて——

”ふとした隙”に(そう、はからずも闖入者が奇襲者となるとき、とは、*よりによって放心したとき!、*しかもあの「薬酒」の暗示にみちた場を経由し!...)*あっけない早道が、否むしろ裏口が、用意されていた..。

(※とはいえこの近道が 或るもの「それ自身」へと到達するかというとそうでもなく、せいぜいその *亜象/代理 に触れ合うか否か、という焦慮にみちた様態で!)

この二重拘束——あまりに人間的——な真理が、圧倒的な驚愕と、*待機→自由(=絶望でもある)、そして”*微かによぎる障害感”(この要素を付け加えるのを忘れない、カフカの用意周到さと表現力が圧巻)、*決断-決断不能との相克、etc…にふちどられつつ、きわめて表徴的に物語られていた。

全編中程。

(*...の部分はみな、人間くさいと同時にあまりにも哲学的-存在論的でもあるといえる...。)

【補足】

面白いことに、また ちょうど<ここの部分>こそは、官僚主義についての滔々たる描写ともとれる全編のにおいのなかで、単なるそれにとどまらず、その官僚主義なるものとは畢竟 恣意性にも癒着せざるをえない——独裁(専制)政治とも繋がるのだ——というかの告発性、カフカにしては抗議に満ちた意味深長な暗示にも満ちている点だった。

というわけで

これまで、滑稽なほど忍耐強い迂遠さのほうにしか興味が届かなかったが、この懶惰な【裏道】にかんする作者自身の洞察の鋭さと、その奇襲性の描出(状況論的切迫感)とは、この作家をマニエリスム文学に属させるにはあまりに諫言的かつ凄絶なものがあった。

noteに、サポートシステムがあることを嬉しく思います。サポート金額はクリエイター資金に致しますとともに、動物愛護基金に15%廻させていただきます♡ m(__)m