情報的健康の本を読んでみた。今必要とされるテーマだと思ったが、少々違和感があった。

『デジタル空間とどう向き合うか 情報的健康の実現を目指して』(鳥海不二夫、山本龍彦、日経BP、2022年6月30日)を拝読した。敬愛する鳥海不二夫先生の本であり、とてもわかりやすく読みやすかった。でも、結局『情報的健康』がなにかについてはよくわからなかった。本書でも定義はこれからの課題と書かれているので、わからなくてもよいのかもしれない。

偽情報、誤情報があふれるようになった現状を分析し、対策を提案するという本なので、先日読んだ『デマの影響力』と同じテーマだ。『デマの影響力』はシナン・アラルひとりで書いているが、本書は研究会での議論がもとになっている。

このテーマは10年から世界的な課題になっており、日本でもさまざまな形で研究や提言が行われるようになったのは喜ばしい。特に有識者の知見を結集して提言にまとめるのは素晴らしいことで敬服に値する。ちなみに10年前には最初のBlack Lives Matter運動が全米に広がり、SNSが重要な役割を果たし、ロシアが影響工作を仕掛けていた。アメリカの選挙ではSNSが活用されるようになり、ボットの利用も開始されていた。

本書にはいろいろ気になる点はあるものの、現在日本でこのテーマで影響力を持つ専門家の知見が結集されており、テーマに関心を持っている方は読んでおくべきだろう。いろいろ気になる点を書いたけど、研究会も本書もすごく価値あるものだと思う。だからこそよけいに気になるとも言える。

●最初に申しあげておかなければならないこと

最初に申しあげておくと、本書の趣旨や方向性には賛同しつつも、「健康」という言葉を人の考え方にあてはめる発想がすごく怖かった。本書の著者のひとりである山本龍彦が本書の中で思想矯正になりかねないと指摘した通りだ。末尾の提言では、情報的健康ファシズムの危険性についても触れている。それでも「健康」という言葉を使うのは危険だ。なぜなら、「病気」ということで今ならふつうに生活できる人々が過去には差別や虐待を受けてきたからだ。

本書では、情報的健康の定義などに政府の介入はあってはならないと書き、身体的健康が大切だからといって政府が食べるものを決めるのは許されないことと同じだと書いているのだが、一部の感染症について政府は必要があれば、人を隔離し、適切な治療を施すことができる。ほとんどの国にはそのための法律があり、日本にも「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」というものがある。

本書のあとがきに、「フロイトとチューリングの強力なタッグに、カントはもう太刀打ちできません」と書いてあるが、そのチューリングは同性愛者であったために、逮捕され(当時のイギリスでは同性愛は違法だった)、強制的に「治療」を受けさせられ、自殺した。

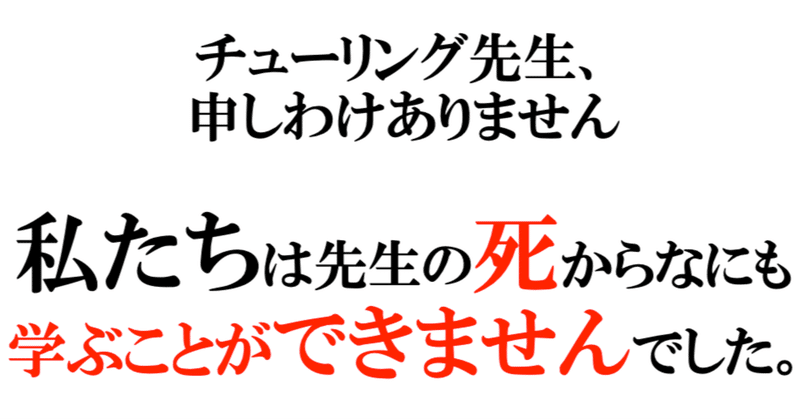

思想矯正につながりかねない方法を是とするのはチューリングの悲劇を繰り返すことになりそうでひたすら恐ろしい。チューリングの人生を描いた映画『イミテーション・ゲーム』を観ると泣くしかない。「チューリング先生、申しわけありません。私たちは先生の死からなにも学ぶことができませんでした」と言いたくなってしまう。

というわけで、ホラーな気分で読んだので、そのへんを割り引いて感想を読んでいただければ幸いである。私はきっと過剰に反応しているのだろうと思う。思うけど、このプロジェクトの賛同者の中に、過剰に反応する人はいなかったのだろうか? それとも途中で抜けたのだろうか?

【2022年8月8日追記】また、日本では健康が自己責任と思われがちというのも気になる。本書を読むと、個人を含めた情報環境の改善を提案していることがわかるのだが、情報的健康という言葉が前面に出てしまうと身体的健康同様、個人の責任の部分が大きいと誤解されそうである。また、為政者にその誤解を利用されて、問題を矮小化されそうな気もする。コロナ禍でも、コロナにかかるのは本人の自覚がたりないという発言は珍しくなかった。

●本書の内容

本書は全体で6章あり、1章から3章までを計算社会学者の鳥海不二夫が担当し、研究会の経緯や現状の分析を行っている。4章と5章を憲法学者の山本達彦が担当し、6章はふたりの対談になっている。

第1章に「理性的ではない動物的な部分を正面から認めたうえで、どういう情報空間が望ましいのか、情報提供はどのように行われるべきかを考えていく必要があるでしょう。本書で、計算社会科学者と憲法学者がコラボしたことには、そのような狙いがあります」とあるが、ここはよくわからなかった。政治学者、哲学者、心理学者、倫理学者を入れても成立するし、一般人の代表でもよいように読める。憲法学者である必然性がわからなかった。

1章から3章までに書かれていることは、アテンションエコノミー、分断、フィルターバブル、エコーチェンバーなど比較的知られたことの体系的な説明である。先日、ご紹介した『デマの影響力』と、本書はどちらも計算社会学を専門とする著者が書いたものだが、前者は主要な主張に検証がなされている。調査や実験など多くが著者自身が関わったものというのもすごいが、とにかくいちいち検証している。後半になると、それが減るけど。これに対して今回の『デジタル空間とどう向き合うか 情報的健康の実現を目指して』は、おそらく読みやすさを優先したためと思うが、ほとんど検証について触れていない。

また、認知的均衡理論、二重過程理論、ダニング=クルーガー効果など計算社会学以外の枠組みも多用されているので、計算社会学からのアプローチというよりは社会評論的な印象を受けた。研究会での成果を踏まえたものなのかもしれない。

4章と5章は憲法をひもときながら、日本のメディアや民主主義について整理、分析している。

最終章の6章は著者ふたりの対談になっており、そこで『情報的健康』と定義らしきものが示される。

「多様な情報をバランスよく摂取することを通じて、フェイクニュース等に対して一定の『免疫』を獲得している状態」

情報のバランス、フェイクニュース、免疫の3つのキーワードの意味がわからない。いや、本書のところどころで定義らしきものは出ているのだが、はっきり具体的には示されていない。提言でも定義を洗練させてゆくことが課題としてあげられているので、まだよくわからなくてもいいのだろう。

情報的健康を数値化する方法についても検討しているが、著者のひとり山本龍彦が思想矯正になりかねないので注意が必要と懸念を表明している。

結論としては、個々人の情報的健康を実現するためには、政府、プラットフォーム、個人など社会全体での取り組みが必要となっている。社会全体での取り組みが必要というのは、このテーマのレポートのほぼ全てに共通していることなのだが、この提言が特殊なのは個人の情報的健康を前面に出し、それを検診するための情報ドックなども考えている点である。本書の中では情報的健康学もあり得るとされている。

●感想

『デマの影響力』を読んだ直後ということもあって、本書を読んでいると「あれ? これなんで言い切れるんだろう?」と不安になった。著者の個人的意見、研究会での議論の成果、特定の研究の成果や書籍からのものなどいろいろ出典は考えられるのだが、どれだかわからない。あまたある理論の中から、その理論を説明に選んだ理由も同様にわからない。『デマの影響力』はその点、明解でほとんどを計算社会学に基づく調査、観察、実験で解き明かしている。

ちなみに本書ではバランスのよい情報摂取がフェイクニュースへの免疫を作るというもっとも重要な仮定が検証なしに語られているが、『デマの影響力』では莫大なデータととともに一定の効果があることを検証している。

そのため、本書で「なんでこうなってるの?」ということをあげるときりがなくなるので、それはしないでおく。

本書のもととなった研究会には、このテーマを考えるために必要となりそうな専門家が欠けているような気がした。たとえば安全保障、地政学、哲学、歴史学、宗教学、倫理学などである。もしいたら訂正して謝ります。

民主主義について何度か言及があるが、「理念としての民主主義」であって、「実態としてのグローバルノースの民主主義」ではない点も気になった。この違いは大きい。たとえば「理念としての民主主義」では、人権は普遍的、道徳的なものとされるが、「実態としてのグローバルノースの民主主義」では商人や中産階級が自分たちの経済的利益と個人の自由を守るために発展してきた面がある。実態を考えると、金と権力を持った者がさらに影響力を拡大できるように統治の仕組みを作るのは当然のことになる。

現在のグローバルノースの民主主義は、理念と実装の乖離がはげしい。たとえば選挙制度は民意を反映しない可能性が高い方式がずっと使われているし、三権分立の行政の権限が異様に拡大している。日本では起訴された時に有罪になる確率は99%以上だが、行政が不起訴にする確率は50%程度。事実上の司法権は行政に移っているようなものだ。

したがって理念も重要だが、それ以上に重要なのは実装方法とそのための手段である。情報的健康の測定方法や測定主体、定義が今後の課題となっていることからわかるように、本書では実装方法にはあまり踏み込めていない。

最近のForeign Affairsにいくつか参考になりそうな記事があった。

ネット空間の言論統制は安全保障に関係が深いので、安全保障の観点がほしかった。

その他、ささいだが、もしかすると重要かもしれない気になった点。

・政府が情報的健康を定義したり、強要したりするのは危険としているが、では誰がそれを決めるのだろう? 国民の付託を受けた第三者機関だろうか? 政府は国民の付託を受けているのではないないのだろうか? いろいろ疑問がわいてくる。

フェイクニュースを誰が判定するのかという「真実の裁定者」は誰なのか? という問題にもかかわってくるので、ここの回答がないと具体性に乏しくなる。

・選挙モード、有事モードなどモードの切り分けのだが、影響工作は選挙の数年前から準備を行っている。つまり選挙期間の前2,3年前も選挙のための影響工作は実施されている。ほとんど選挙モードでない年はなくなってしまう。有事、災害、パンデミックもそうだが、じょじょに当てはまらない年の方が少なくなってくるので分ける意味があるのだろうか? そもそもハイブリッド戦や超限戦は日常が戦場になることを意味している面もある。

・VLOP(超大規模オンライン・プラットフォーム)は日本にはほとんどないという現実を考えると提言の実現性が心配。

・ハイブリッド戦を軍事+情報戦と規定しているが、おそらく軍事+その他のすべての方法が正しいと思う。

・民主主義に代わるものとして、加速主義やデジタルレーニズムがあげられているが、どちらかというと、ジェイソン・ブレナンの提唱する「エピストクラシー」や、『デマの影響力』でちらっと登場した賢人政治っぽい話なども紹介した方がよかった気がする。穏健かつ論理的な提案でもあるしね。

・アラブの春がSNSの可能性を感じさせた例としてあげられているが、アラブ春で進んだかのように見えた民主化はすぐに立ちゆかなくなったのは有名であり、むしろ失敗例としてあげられることの方が多い印象がある。

・注の12で他国からの影響工作の出典として、Oxfordのチームのレポートからの引用で81カ国が行っているとあるが、これは誤りだと思う。正しくは影響工作を行っていることが確認できた国が81カ国であり、中には国内に対してのみ行っている国も含まれている。2020年8月5日に公開されたプリンストン大学のレポート(https://note.com/ichi_twnovel/n/n8af80f2de789)では国内向けが圧倒的に多いことが示されている。デジタル影響工作においては国内を掌握することが優先されるが、この点を本書では全く考慮していない。

・ロシアなど海外からの選挙への干渉については触れているが、国内勢力の干渉には触れていない。圧倒的に多いのは国内勢力による選挙干渉なので、それに触れていないのはおかしい。

・情報的健康学というアイデアも本書にあったが、第2の親学になりかねない懸念がある。

・マルクス・ガブリエルの『「私」は脳ではない』をさらっと引用しているが、あの論理の組み立て方はチャーマーズの『Reality+』にも通じるところがあり、文脈としてはチャーマーズの方が近いような気がする。『Reality+』はすごくおおざっぱに言うとメタバースやシミュレーションも現実であるということをさまざまな角度から検証している本だ。本書にも何度か登場する『マトリックス』はいやというほど『Reality+』にも登場する。

最後に、山本龍彦が第5章で個人の尊重について述べているが、現在の憲法改正案では、13条と24条に変更が加わり、基本単位は家族になるように読める。そうなると、本書で展開した話もだいぶ変わってくるような気がする。現実は加速度的に変化している。

本noteではサポートを受け付けております。よろしくお願いいたします。