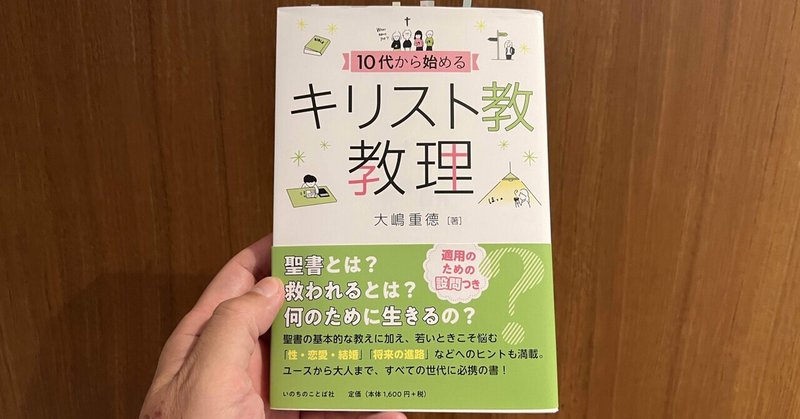

『10代から始めるキリスト教教理』大島重徳、いのちのことば社、2022

少なくとも著者である大島重徳氏が自らの夫婦生活に大いに満足し、幸福感を覚えておられることはわかった。

前半の、性と恋愛と結婚についての、実例を踏まえた言及は非常に興味深く、面白く、部分的には何度も読み返して味わいたくなる内容ではあった。

このようなわかりやすく身近な体験を引き合いに出しながら、キリスト教的メッセージを語ってゆく手法においては、この人の右に出る者はいないだろうというのも頷ける。

特に「寂しさを埋めるために恋愛や結婚を求める者は、本来の寂しさを埋めてもらえないとわかると、他の相手を求めてしまう」というような言葉が書いてあった点は、筆者にとっては耳に痛い言葉であるが、大いに共感するところでもあった。

しかし、それ以外の著者の夫婦観、女性観などは、旧来の型にはまったものという感を免れない。それどころか、あまりにもシスヘテロのモノガミー的な性愛観なので、様々な性的少数者を排除する考え方でもある。おそらくこれまでも、彼の言葉によって排除された性的少数者クリスチャンは少なくないだろう。

また、序盤の具体例を交えた親しみやすいメッセージと打って変わって、中盤以降からはよくわからないキリスト教用語のオンパレードとなり(たとえば、第2のアダム、大祭司、きよめ、義認、堅忍、聖化、栄化……など)、それらの専門用語の十分な噛み砕きのないまま、多くのことを一気に述べてしまおうとしているように感じられる。

「10代から始める」とタイトルにあるが、おそらく私が普段出会っている10代の生徒さんたちにこれを読ませても、ひとつひとつの意味不明な単語に引っかかり、何を言っているのやら、ちんぷんかんぷんになるだけだろう。極端な言い方をすれば、狂信者の一方的なたわ言を読まされているような気がする人がいても、おかしくないのではないか。

「救いとは何か」という問いに対して、それは「神の子となることだ」とあるところには閉口した。

意味がわからない。

何の具体性もない。

「神の子になること」とは、実生活上のどんな変化なのかが全くわからない。自分の人格に何が起こるのかがわからない。「自分が神の子になったような気がする」ということなのだろうか? もしそうだとすれば、神の子のような気分になることで、どんな利点があるのだろうか? それで何か自分の幸福感が増すのだろうか? 幸福感が増すのであれば、ある程度のメリットはあるだろうが。「神の子になった」人間だからと言って、たとえば一切人を傷つけない人になるとか、一切差別やハラスメントをしない人間になれるのだろうか。

たとえば、先ほど性的少数者の話を少ししたが、「救われて」「神の子になった」大島重徳氏が多くの性的少数者を排除していたとしたら、そんな「救い」にどんな意味があるというのか。

加えて、これは読み始めて最初から気になったところではあるが、この本は読者がキリスト教信徒であることを想定している。予め信仰を持つ若い人が、その信仰を深めることを意図して書かれている。初心者がキリスト教を理解するためには書かれていない。

もともと筆者の指向性とは異なるタイプの著者であると言えばそれまでだが、「10代から始めるキリスト教教理」というタイトルから、キリスト教教理の初学者向けの入門書ではないかという筆者の期待は外れてしまった。

だが、そのあたりは、読む側の自業自得だと言われればそれまでかもしれない。

よろしければサポートをお願いいたします。