SEKINE A MESSAGE FROM ENVIRONMENTAL ART STUDIOを読んで思うこと

SEKINE A MESSAGE FROM ENVIRONMENTAL ART STUDIO

関根伸夫

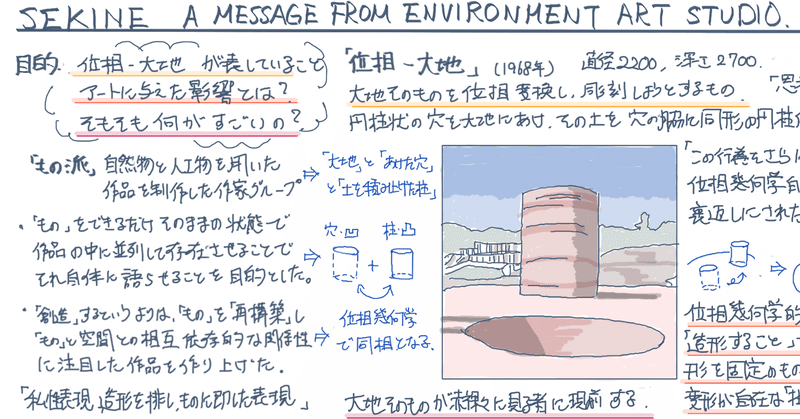

「位相ー大地」という作品を見た時に、工事現場でコンクリートの強度を調べたりするときのコンクリートのコア抜きの写真に見えたので、興味が出たため調べてみようと思いました。あの行為にも何かしらの芸術性を含んでいるのかもしれないという一縷の希望とあと残りは全て好奇心で、本を読んでみました。

本の紹介としていますが、この本自体は《環境美術》について書かれていましたの「位相ー大地」に関してあまり書かれていませんでした。本の内容と筆者の思いは下に書く文章で紹介します。

本の内容

関根伸夫さんの作品の写真が多数載っています。建物内、中庭、広場、街の中、自然の中とに置かれている作品群です。圧倒的な質量と物体としての力を感じます。関根さんのエッセイと構想があり、林さんの解説で「位相ー大地」にも触れられています。

筆者の思い(エッセイより)

ヨーロッパの都市や建築計画にある美術が、観光都市の呼び物となり楽しみになる。そこに《環境美術》の必要性を感じた。また、環境美術を考えたときに《メタフィジカル・ポイント》を意識した。モニュメントが点(ポイント)となり、それが増えることで線と面を構成し、精神的な都市計画が完成する。日本では神社・仏閣の奥にある岩や樹などが特殊な場所にあることがあり、ものを恐れながらものの強烈な磁性を引き出そうとする意識がある。

それとは別に、街の道や造園は、石を掘り起こし、立てる行為から始まっている。道標や石仏もいわば道程を演出する昔の《環境美術》である。芸術が存在意義を持てるときは、本質的なレジャー・快楽であるときと考える。

都市や建築や造園という私たちを取り巻く環境の中で《環境美術》によって楽しみの領域を拡大し、人々と共有することで、自己表現というだけの邪悪な主観芸術を、もっと宇宙と人間が感応し合える客観芸術に改新したい。

読んでのまとめスケッチ

本を読んで、Webで調べてみての感想

「位相ー大地」の説明は少なく、望んでいた内容の本ではなかったものの、空間における環境芸術について学ぶことができました。正直よくわからなかった「もの派」に触れることで、少し理解できたように思います。

目的で書いた疑問点は、本書とネットとで調べた結果を組み合わせることで、おおよそ下記のような回答になると考えています。

・「位相ー大地」が表すのは、大地を位相変換すること。

・アートに与えた影響は、作らずとも自在に伸縮する相として造形を表現したこと。

・そもそもすごいのは、それを実際に土で作って見せちゃったこと。

位相幾何学というあまり馴染みのない考えに躓いたものの、認識により、表現・造形・影響を変えられることができる。そして、そのことを「もの」で強烈に表現する。「もの派」の凄さを調べる中で、触れることができました。

当初はその回答を持って、コンクリートのコア抜きを「位相ーコンクリート」と言いたかったのですが、スラブに開口ができてしまう時点で、コア抜きのコンクリートと構造体スラブは、トポロジー同値ではなくなるため、同相とは言えないことがわかってしまいました。なので残念ながら、「位相≠コンクリート」でした。

最後に「位相ー大地」の作り方です。

円柱状の穴は、ユンボで少し大きく穴を掘り、型枠を地中に埋めて円柱の形状に埋め戻しをしています。隣の土でできた円柱は、型枠の中にユンボで土を入れて締め固めたのち、脱型して形作られています。掘削工事中であれば、実現可能です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?