【ふくろう通信03】醍醐麻沙夫と「オーパ!」

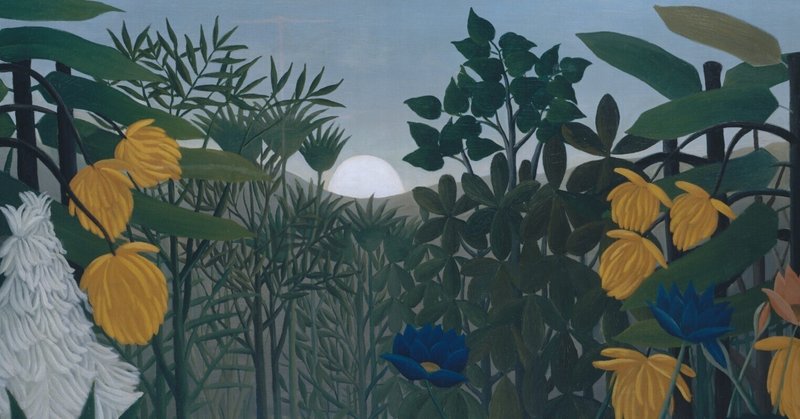

いま「アマゾン」と聞いて真っ先に思い浮かぶのはアメリカの巨大IT企業でしょう。しかし昭和の一時期は、作家・開高健(1930~1989年)の釣り紀行「オーパ!」シリーズでした。地球の反対側を流れる大河アマゾン。鋭い牙をむき出しにするピラニアのアップをあしらった「オーパ!」の表紙は、その獰猛なまでの生命力で読者に強烈な印象を与えました。半世紀近く前の作品にもかかわらず、今なお多くの釣り人に愛されています。

開高がアマゾンを旅するきっかけを作ったのはブラジル・サンパウロ在住の日本人作家、醍醐麻沙夫(だいご・まさお)。その醍醐が89歳で死去したというニュースをブラジル日報が報じたのは、3月21日のことでした。

開高を手紙で挑発

醍醐は1935年、横浜市生まれ。学習院大学文学部を卒業した後ブラジルに渡りました。日本語教師や漁師をしながら小説を書き、「『銀座』と南十字星」でオール読物新人賞を受賞。ブラジルの若い革命家たちを描いた「夜の標的」では1975年下半期の直木賞候補にもなりましたから、小説家としての力量は確かでした。しかし、訃報を聞いて思い出したのは本人の作品でなく「オーパ!」だった、という人は少なくなかったでしょう。

1975年、醍醐は開高に手紙を送りました。アラスカのキングサーモン釣りを描いた開高の「フィッシュ・オン」を読み、<わがブラジルにはアマゾン水系に全世界の淡水魚類中の最大といわれるピラルクがいるし、ボリヴィア国境に近いパラグァイ水系(ラ・プラタ河の上流)には全身黄金色に輝くドラドがいる><ブラジルで釣らないで釣り師といえましょうか>と挑発する内容。書斎にすわりこんだまま仕事が一歩もすすまず弱りきっていた開高は<何でもいい、≪驚き≫を求めたいのである>と、この誘いに飛びつきました。もしこの手紙がなければ、1978年の刊行当時としては高額の3000円という定価にもかかわらず2年間で10万部を売るベストセラー「オーパ!」が誕生することはありませんでした。

アマゾンの案内役

醍醐はアマゾン釣行の船旅に案内役兼通訳として参加しました。日本語の「サカナ」はブラジルでは「オナニー」の意味になり、「メシを食う」は「おしりの穴をいじる」と聞こえると、ばかばかしくも有益なアドバイスをして喜ばせていました。

この本のタイトル自体、<何事であれ、ブラジルでは驚ろいたり感嘆したりするとき、「オーパ!」という>ところからつけられました。開高自身はまったくブラジル語(ポルトガル語)ができず、旅の通訳として醍醐にたよっていました。この言葉ももしかしたら醍醐に教わったのかもしれません。

わかりやすくブラジルを伝える

醍醐自身はどんな本を書いていたのでしょうか。近くの図書館で探すと小説はみあたりませんでしたが、「アマゾン河の食物誌」(集英社新書)、「巨魚を釣る」(講談社)、「ブラジル・ジョーク集」(実業之日本社)の3冊が閲覧可能でした。

このうち「アマゾン河の食物誌」は「オーパ!」と同じ流域を描いています。その冒頭近く、アマゾン河口のマラジョ島の描写は次の通り。

<アマゾン河がいよいよ海に入るとき、河口にある九州くらいのおおきさのマラジョ島によって、流れが二分される><河口部の地形は、おおきな鏡を水平に保持してコンクリートなどのうえにおとし、それが無数の破片になったような状態で、きわめて錯綜している。中心のいちばんおおきなまとまった破片がマラジョ島ということになる>

これに対して開高の「オーパ!」は次のような描写です。

<アマゾン河の河口は幅が三三〇キロあり、そこにマラジョ島という九州ぐらいの大きなの島がよこたわり、河は二つにわかれてその島のよこを流れて海に入るのだが、大小数知れない島が点々とあるので、オオカミ号は右に左に体をねじってさかのぼっていく。多島海──おしるこのようにとろりねっとり黄濁した汽水の海をいく>(注・オオカミ号は開高一行が乗り込んだ船)

地形や熱帯のむっとした空気感に加え、冒険に乗り出す心の高ぶりまで伝わってきます。比べると、醍醐の文章は客観的でわかりやすいのですが、淡泊で物足りなくもみえてしまいます。事実を文学に昇華させることに心血を注いだ開高と、ブラジルという国を日本の読者に伝えることに意を用いた醍醐。2人の置かれた立場の違いを反映しています。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?