全音符が一拍?〜ルネサンスを歌う

Chère Musique

楽譜の一段目(途中も時々)左端に書かれる2/4、3/4、4/4、6/8などなど。

本当は算数の分数のように数字が縦に並んで間に水平の棒ですが、文章だとこんなふうにしか書けないですね。

これは“拍子”を表わしています。

要するにカウント方法。

「どの長さをひとつとして、いくつ単位でカウントするか」というのが“拍子”です。

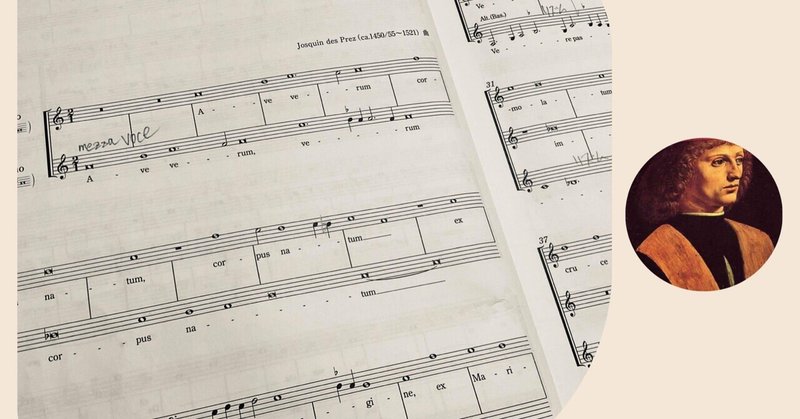

私の所属するア・カペラのアンサンブル“Coro Lino”が練習し始めた、Josquin Des Prez(ジョスカン・デ・プレ)の『Ave verum Corpus(アヴェ ヴェルム コルプス)』。この練習過程で思ったことのお話を少し

拍子のない音楽?

ルネサンス以前の古い音楽には、この“拍子”が無いといってもよい。

(現代音楽の一部にも無いものがあります)

拍子という見方が生まれるのは、バロック時代です。

つまり、拍はあるけど、123123123や 123412341234などのカウントの単位が無いのです。

では、123456789…?

いえいえ、そうではなくて。。。

ひとつひとつの音符の長さは、今と同じくキチンと決めておく。

この形の音符はこの長さにしよう、そしたらこの形はそれの半分だからこのくらい、この形は倍だからこのくらい、というふうに。

そして、、、それだけなのです。

基準は全音符

まず基準になるのは、今と違って“全音符”です。

あの、ただの丸 ○ のような形の音符。

現代では「なんだか長ーい音符」「1小節全部」「四拍」などの印象ですね。

そもそも「全音符」というネーミングからして‘完全カンペキな音符’というような意味です。

英語も「Whole note(ホールノート)」。

「ケーキをホールで買う」などと言いますね。

あの「ホール」です。

丸ごと、完ぺきな形、というような意味です。

そこから今の「1小節全部伸ばす」という使われ方につながるのでしょうか。

今では基準になるのは♩四分音符が圧倒的に多く、あとは八分音符や二分音符なども。

それらを細かくしたりいくつか足したり、、という覚え方をしますが。。。

ルネサンス以前は、基準つまり一番 ‘普通の長さ’ なのは、全音符でした。

現代用の楽譜

実は、デザイン的な意味での音符の形も今とは違い、楽譜自体の書き方も違います。

当時のままの楽譜も手に入らないわけではありませんが、今の私たちが読みやすいスタイル、デザインに書き換えてくれている楽譜が、ありがたいことに出版されています。

その楽譜表記の歴史から楽しみたい方は、その当時の昔のネウマ譜(と言います)などを読んで歌う方も多いですが、私たちCoro Linoはもちろんすぐ読める方を使います。

音価の種別

とにかく全音符 ○ が基準なので、|○| のような形の‘全音符二つ分’という音符もあります。

そして二分音符。

その3つが大半です。

四分音符♩や八分音符♪は、音程が遠くへ飛ぶ時のつなぎや、長く伸ばしたあとの装飾のようなものとして使われます。

だから最初は、黒く塗ってある音符はとりあえず無いものとして、白い音符だけで読んでゆくと、うまくメロディが理解できるでしょう。

そしてその後に飾り付けしていく感じで。

小節のない理由

ちなみにその各音の長さは、言葉の持つ意味とイントネーションから作られています。

ということは、ひとつの文を歌うのに何拍かかるかは、文によってひとつひとつ違いますね。

ですから、その結果作られたメロディに一定の小節(繰り返すカウント)を当てはめることはできません。

無理やりはめようとすると、アクセントを付けたくない母音が一拍目に来てしまったりということも起こりかねません。

そして、そういういくつかのパートがズレて重なっているのですから、尚更です。

だからその頃の歌には、拍子がない、小節がないから小節線も引いていないのです。

その頃には拍子がまだ無かったのは何故か、その後バロックで拍子が生まれるのは何故か、というお話もおもしろいですから、またいつか。

私たちが使っている‘読みやすくしてくれている’楽譜には、五線には小節線はないけれど、五線と五線の間(パートの間)に、小さく全音符ひとつ分ずつのタイミングに線を引いてくれてあります。

やっぱり少し読みやすいです。

けれど、その線の区切りのところから1234と数えてしまわないように気をつけなくてはなりません。

練習に取り組む方向

そして大切なのは、ルネサンスの歌というのは「譜読み時点では、和音で捉えるものでもなく、リズムで捉えるものでもない」ということ。

ひとつひとつのパートが、まずは‘自分の歌(メロディ)’を理解してしっかり言葉の意味が伝わるように歌えるようになり、それからそれらのいくつかのパートを合わせるのです。

「あるパートがこの音になるときに、このパートがこう始まって、、、」など、タイミングよく重ね合わせてゆきます。

そして全体が重なったときに、自然とそこから和声が響き、リズムらしきものが生まれ出てくるのです。

縦ノリのカウントでパート同士のリズムを合わせようとしたり、和声進行を追うなどするのは、良い練習方法とは言えません。

まずは自分の歌を責任を持って、朗々と歌えるか、なのです。

それがルネサンス時代の歌を練習するポイント。

上手くいった時は本当に気持ち良いので、これからが楽しみです。

Musique, Elle a des ailes.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?