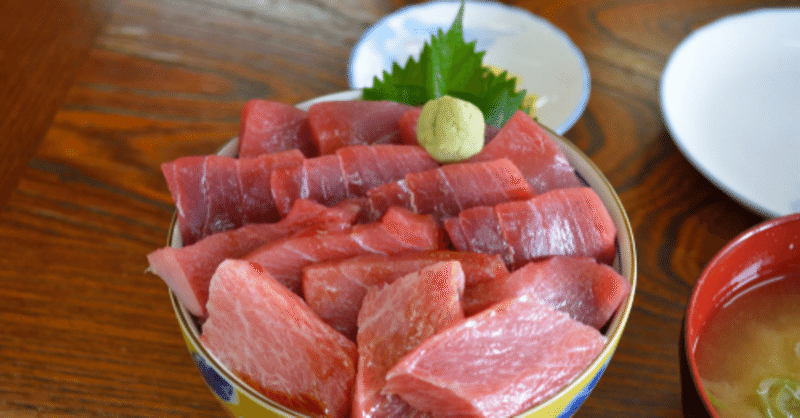

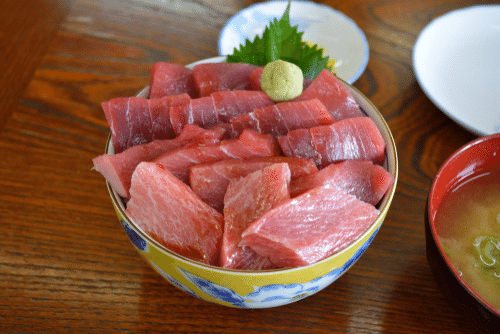

【 近大マグロ 】 養殖されたマグロは、 餌がコントロールされていますから、 海で獲れたものよりも美味しいようです。 そのマグロが近畿大学の 学生食堂で食べることが出来ます。 マグロ丼です。 金額は明確に覚えていませんが、、、

メチャメチャ美味しそうなマグロ丼❣️下記は、西鋭夫氏記事のコピペです。。。。(まさか、この↑写真のようなマグロ丼は学食では出さないと思いますが、やろうと思えばやれますよね…。丼にドンドン、マグロを乗せれば良いだけなんですから🎶)近畿大学の学生が羨ましいです〜🍣💕🐧。 ナマズの蒲焼は…どうなったかな?

水産業界のノーベル賞 「 近大マグロ 」 🍣

養殖されたマグロは、餌がコントロールされていますから、海で獲れたものよりも美味しいようです。そのマグロが近畿大学の学生食堂で食べることが出来ます。マグロ丼です。金額は明確に覚えていませんが、1000円もしませんでした。学生たちが、ニコニコしながら、近畿大学に来てよかったと話していました。僕も近畿大学に今、行きたいです。それほどの評価です。

なぜ近大マグロが偉大な業績かというと、近畿大学は大学の中の1つの学部がこういう成果を出すと、良い副作用のように、他の学部(文学部など)にもその刺激が伝わるのです。

日本中だけでなく、世界中が注目していますから、馬鹿な学校では恥ずかしい。そのため、まともな授業を始めて、休講もなくなりました。教職員が必死になっているわけです。

私は近畿大学を詳しく知りませんが、おそらく総長や学長をはじめ、その周りの人たちも非常に優れていたのでしょう。何十年もかかったのかもしれませんが、マグロの養殖に延々と金を注ぎ込んだのです。すなわち、基礎研究をとことんやらせた。これは偉いです。だから大成功したのです。

近大の新たな挑戦

近畿大学がこのような偉業を成し遂げたのであれば、出来る先生方は近畿大学にひざまずいて雇ってもらいなさい。そして、マグロだけじゃなく、ウナギの養殖にも挑戦して欲しいと思います。ウナギも難しい。

日本のウナギはとても少なくなっています。市場に出回っているのは、中国産のウナギです。この前、ウナギを食べに行きましたら、「僕は中国で生まれました」というラベルが、頭のところに張ってありました。

そんな中、近畿大学はまた偉大なことを成し遂げました。日本中で余っているナマズに着目したのです。ナマズのDNAをウナギ風に変えていくことに挑戦し始めました。これはすごい。

美味しいナマズ

日本有数の河川である利根川で今一番、大きな勢力を保持しているのは日本の鮎ではなく、アメリカのミシシッピー川からペットとして連れてこられたアメリカ産のナマズです。アメリカ・ナマズは50~60キロの重さがあり、長さが2メートルほどあります。ナマズは何でも食べますから、全てを食い尽くしてしまう勢いだと聞いたことがあります。利根川はすでに、ナマズ・パラダイスと言えそうです。

だから近畿大学がナマズで成功すると、私たちは一生、ウナギに似たナマズが食べられるわけです。その頃になると、おそらく近畿大学はナマズの養殖を始めるでしょう。

いちいち獲りに行かなくても、自分たちの池でコロコロと太った、今よりもおいしいウナギ・ナマズが、「ワサッ」と出てくるわけです。もちろんこれは特許になりますから、近畿大学はこれで大金持ちになるでしょう。

大人気「近大マグロ丼」を学食で提供! 学生からの要望に応え、ボリュームアップを実現 | NEWS RELEASE | 近畿大学

https://www.kindai.ac.jp/news-pr/news-release/2019/05/016630.html

近畿大学さん👏🐧 ウナギではなく…、ナマズで美味しい蒲焼を作るぞ‼️の巻。

近畿大学がウナギ味のなまずの蒲焼の開発に挑戦! | 管理釣り場ドットコム

https://www.kanritsuriba.com/post-2605/

マグロの養殖技術で注目されている近畿大学が、今度は「ウナギ味のナマズ」を開発しているという。近畿大学農学部・有路准教授と鹿児島の養殖業者が取り組む「ウナギ味のナマズ」は和ナマズに脂質の多いエサを与え、もともと淡白な味のナマズを日本人好みの脂がのった身へと成長させるというもの。蒲焼として加工されたナマズの食感はウナギとほとんど変わらないといわれている。もともとウナギの代替品として以前よりナマズは注目されていたが、天然のナマズは棲息環境やエサで焼くと生臭さが残る事も多く、養殖の研究は生育環境の違いにも及んだ。ウナギの代わりにナマズを使うメリットは価格面の安さと安定供給のしやすさだ。世界的な不漁で2011年に1キロあたり250万円と高騰したウナギの稚魚のニュースは記憶に新しい。現在は漁獲高も回復し価格も落ち着いているが、いつまた不漁になるかは分からない。その点、稚魚の管理のしやすい和ナマズは完全養殖が容易だ。この「ウナギ味のナマズ」は2015年5月より奈良県内の2つの店で1日20食限定で食べる事が出来るという。

『なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか?』-“新しい魚”開発の舞台裏|ひらめきブックレビュー ~気軽に味わう、必読書のエッセンス~|日本経済新聞 電子版特集

https://ps.nikkei.co.jp/bookreview/2017100101.html

インパクト大の近大による“決意表明”全面広告

2016年1月3日、お正月気分で新聞をめくっていると、ある全面広告に度肝を抜かれた――。読者の中にもそんな経験を覚えている人が、きっといるだろう。

その全面広告は、まず、どアップの正面を向いたナマズの、ちょっとユーモラスな顔が目に飛び込んでくる。そして上部3分の1ほどのスペースを使って、デカデカと白抜き文字のこんなコピーが。「近大発のパチもんでんねん。」

これは近大、すなわち近畿大学による入試広報を兼ねたイメージ広告だ。全国紙(関西版)などに一斉に掲載された。第65回日経広告賞 出版・コンテンツ・教育部門 最優秀賞、および2016年度PRアワードグランプリゴールドに輝いている。

近大は「決意表明」の意味を込めて毎年正月に各紙に全面広告を載せている。その前年の2015年のものには、巨大なマグロの横顔に「マグロ大学って言うてるヤツ、誰や?」というコピーが添えられており、およそ大学らしからぬ広告として話題を集めた。

さて、2016年の全面広告のナマズは、何を意味しているのか。これは、近大所属のある研究者が開発した養殖ナマズをイメージしている。ただのナマズではない。ウナギ味のナマズ。つまり、コピーの通り、ウナギの「パチもん(偽物)」である。

本書『なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか?』は、その「近大発ウナギ味のナマズ」の開発を中心とする、新しい水産ビジネスの挑戦を追ったルポルタージュだ。著者は五感生活研究所代表を務める作家・コラムニストの山下柚実氏。五感生活研究所は、五感を生き生きと使って生活していくための情報や生活術を紹介する組織だ。山下氏には、本書と同じく近大の取り組みを紹介した著書『なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日本一になったのか』(光文社 知恵の森文庫)もある。

「廃業するしかない」業者の訴えに近大の研究者が腰を上げる

2016年の夏、大手スーパーのイオンは土用丑(うし)の日に向けて近大発ウナギ味のナマズの蒲焼(かばやき)を、初めて売り出した。評判は上々だった。ウナギの蒲焼と遜色ない香りとさっぱりとした脂っこさ。ナマズ特有の「泥臭い」「ぬめっとしている」などのイメージは払拭されていた。

開発した近大の研究者とは、有路昌彦氏だ。現在は同大学世界経済研究所教授。民間シンクタンクで養殖業のコンサルティングなどを手がけた後、2009年近畿大学に准教授として着任した。

その頃のこと。有路氏はあるウナギを扱う業者から「ウナギが絶滅するかもしれない。このままだと廃業するしかない」と相談を受けた。「何とか代わりになる魚がないだろうか」

そこで有路氏の頭にひらめいたのがナマズだった。その時点から10年以上前に琵琶湖の湖畔で食べた湖畔料理にイワトコナマズが出て、ウナギのように美味だったことを思い出したのだ。

ところがイワトコナマズは琵琶湖のみ、それもわずかにしか生息しない「幻の魚」。そこで有路氏は何とか養殖ができるマナマズで同様の味が作り出せないかと、挑戦を始めた。養殖の環境やエサの種類を変えるなど地道な実験、試行錯誤を重ね、いつしか6年の歳月が流れた。

2015年2月、ようやく最適なエサの配分が固まった。「ホンマもん(本物)」と堂々とわたり合える“パチもん”誕生の瞬間だった。

「パチもんの開き直り」が意味するものとは

ここで冒頭で紹介した全面広告のコピーを思い出してほしい。「近大発のパチもんでんねん。」だ。この一文からは「パチもんで何が悪い」という自信と開き直りが感じられる。

その前年の全面広告のネタでもある「近大マグロ」は、世界で初めて完全養殖(成魚から卵を取り食用まで育てること)に成功したクロマグロだ。

日本では魚に関して“天然”信仰があるように思う。養殖よりも天然の方に価値があると認識している人は多そうだ。天然はホンモノ、養殖はパチもんに近いものとまで思い込んでいる人もいるかもしれない。だが現在、近大マグロはそんな信仰を覆すに足る品質で高く評価されている。ウナギ味のナマズ同様、パチもん(に近いもの)がホンマもんと肩を並べ、場合によっては凌駕(りょうが)しようとしているのだ。

近畿大学の近年の躍進ぶりも構図が似ている。数年前までの近大は、関西の私立大学では関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)に次ぐ産近甲龍(京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学)の一角を占める、京大・阪大を頂点とする関西の大学ランクでは「中の下」あたりというのが一般の認識だったと思われる。もちろん近大は大学のパチもんではないが、そのくらい下に見ていた人もいるのではないか。

ところが今はどうだろう。近大マグロは広く一般に知れ渡り、その効果や大学改革、積極的な広報も功を奏し、志願者数4年連続日本一という超人気大学となった。近大マグロで研究レベルの高さも示し、少なくとも関西を代表する私立大学の一つになったといえるだろう。

さらに広げれば、歴史上の革命的な出来事には、パチもんと思われていた非主流派が既存の勢力を凌駕する、といった構図のものが多いのではないだろうか。

明治維新がわかりやすい。当時のホンマもんの為政者であった幕府を、いわばパチもんだった地方の下級武士がひっくり返した。そして明治政府ではパチもんがホンマもんの為政者になった。

『イノベーターたちの日本史』(東洋経済新報社)で一橋大学特任教授の米倉誠一郎氏は、明治維新では志士たちが、経済学者ヨーゼフ・シュンペーターが唱える「創造的対応」をしたと分析している。近大マグロやウナギ味のナマズの開発、そして近大の大学改革も、この創造的対応にあたると考えていいのではないか。

地球と人類を救うベンチャー企業を設立

既存のものに問題が生じた時に、その問題を解決する創造的対応が必要になる。近大マグロやウナギ味のナマズという創造的対応が解決しようとした「問題」は何か。それは「天然魚の資源枯渇」だ。報道などで周知の通り、マグロもウナギも乱獲等の原因で希少になっており、いずれ食卓に並ばなくなると危惧されている。

マグロと違い、ウナギは完全養殖が難しい。市場に出回る養殖ウナギは、卵からではなく、稚魚をとってきて育てたものだ。その稚魚が激減している。それで有路氏は、簡単に養殖でき、大量生産も可能なナマズでウナギを代替しようとしたのだ。

有路氏は、自らの研究をビジネス化すべく、2013年にベンチャー企業を起ちあげている。株式会社食縁である。

これからは養殖魚のニーズが高まるとの未来予測があるそうだ。現状でも、FAO(国際連合食糧農業機関)の2012年のデータによれば、世界の養殖魚介類の生産量は6660万トンで、牛肉の6300万トンを上回っている。

それならば、近大発ウナギ味のナマズをはじめとする養殖魚のイノベーションを推進し、その成果を需要が高まる世界市場に提供できるのではないか。有路氏のそうしたアイデアと意欲が動機と目的となり、食縁は設立された。

会社設立にあたり、養殖業者、食品会社など12社から出資を受けた。興味深いのは、そのラインアップにIT企業である富士通が名を連ねていることだ。これは、漁師たちが長年培ってきた暗黙知をデータに置き換えITで管理する、といった斬新な取り組みを支援するためだ。

具体例を挙げよう。魚の鮮度を色で見て判断するのは、漁師の経験と勘の世界だ。その色を、新鮮であることを示すRGB値(レッド・グリーン・ブルーの比率)に変換してデータ化する。そうやって暗黙知を形式知にし、誰でも目利きができるようにする。

有路氏のビジネスは、天然の水産資源の保全、世界が直面すると考えられる人口増に起因する食糧危機の解決、そして日本経済再生の突破口という、一石三鳥の挑戦だ。

近大発ウナギ味のナマズは、パチもんどころか水産ビジネスのエースになるだろう。今後どんなパチもんが飛び出し、人類を、さらには地球を救ってくれるのか、楽しみでしかたない。(担当:情報工場 吉川清史)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?