畳をめぐる旅の第2章へ。

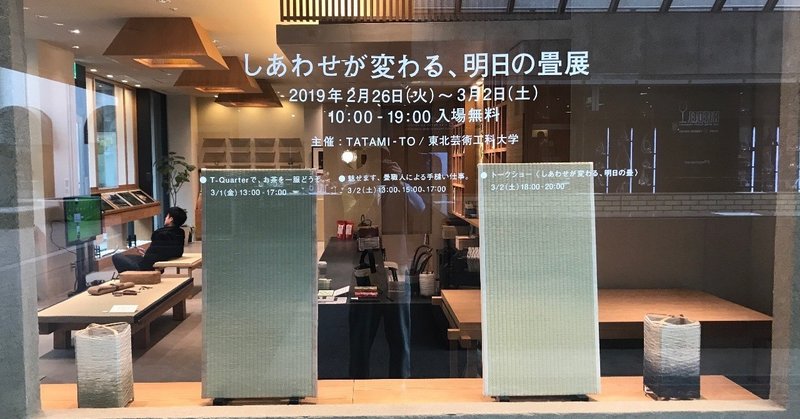

2/26〜3/2、青山で開催した「しあわせが変わる、明日の畳展」が無事に終了した。少し時間が開いたけれど、根本的なことを振り返っておこうと思う。

そもそも、なぜ、畳プロジェクトなのか?

最終日のトークショーでも誰かに質問された。「今村さんが、畳のことをやろうと思った理由はなんですか?」と。2016年5月に、山形は寒河江の鏡畳店を訪ねた時から始まって、6月末にはい草の収穫の様子を見に熊本の八代に行って…という具合に、話はどんどん展開していくのだが、少なくとも誰かに頼まれた仕事ではない。何かに突き動かされるように、ぼくが勝手にはじめたことだ。

そう、「勝手にはじめる」プロジェクトなのだ。2006年からスタートさせたオフコマーシャルがそれで、当初は「クリエイターからクライアントに提案してはじめる」と説明していたが、次第に「受注から共感へ」「広告の仕組みをを逆さまにしたプロジェクト」などと言うようになった。要するに、100%発注されることなしに始まらない広告という仕事を長年やってきて、その逆、頼まれなくたってやりたい(世の中に広めたい・価値を伝えたい)モノがあるなら、勝手にはじめてもいいのではないか?と思うようになったのだ。ふとまわりを見渡せば、一眼一台あれば撮影ができ、ノートパソコンで編集ができ、youtubeで、SNSで、どんどん広めていけるではないか。そんな時代になっていた。もっとも当初は16ミリカメラでフィルム撮影して、編集もMAもちゃんとポスプロに入っていた。いや、いまでも最小限のスタッフではあるけれど、グレーディングから効果音・整音に至るまで手を抜いたことはない。カメラマンの蓮井幹生さんの理解や援助なしにはやってこれなかったし、各方面のご支援・ご協力の賜物というほかないけれど。

原点にあるのは、「映像で伝えたい」という衝動のようなものだ。シャボン玉石けんの時は「熟練の職人が無添加石けんをつくるのを工場見学できる映像をつくりたい」。九州パンケーキの時は「九州7県の素材だけでつくったというコンセプトを映像で伝えたい」。そして畳は「家族と湿度」だと思った。い草農家という家族が育て、畳屋という家族がつくり、家族が思い出を育む畳。い草は高温多湿の土地で育ち、畳はこの国の湿り気のある空気を包み込んでくれる。だから「家族と湿度」。言葉にすれば抽象的だけれど、そんな畳の世界観や価値を、映像でなら世界に伝えられると思った。いや、映像でしか伝えられないと思った。

畳のあるうちに育ち、町の畳職人の仕事に触れて大きくなったけれど、気がつけばフローリングだのソファだのと言って、ぼくの「憧れの暮らし」から畳は姿を消していた。いや、追い出してしまった。そんな世代だからこそ、畳の価値をもう一度伝えられるのではないか?とも思った。

通常の広告の仕事なら、オリエンテーションというものがある。クライアントが、つくって欲しい広告の背景にある企業の事情や、消費者に伝えたい商品の特徴や価値をレクチャーしてくれる「儀式」だ。ぼくらプロは、そのオリエンテーションでほぼ直感的に、その後できるであろう広告の姿を思い描くことができる(往々にして勘違いしている時もあるけれど笑)。オフコマーシャルの場合は、そのオリエンテーションが「勝手に降りてくる」ようなものだ。発注もされていないのに、どこからか声なき声が聞こえてきて、スイッチが入ってしまう。最初に目指すべきゴールが見えてしまう。

しかし、畳プロジェクトの時は勝手が違った。最初から、「嫌な予感」がした。映像はずっと後回しで、どこか遠い旅に出るような気分だった。その証拠に、九州パンケーキの村岡浩司さんやランズケーププロダクツの中原慎一郎さんと一緒に最初に八代に行った時に小冊子を作ったけれど、そのタイトルは「Biginning of a Journey to TATAMI〜畳をめぐる旅のはじまりに」という。これは、旅のようなものかもしれない。いつか終わりは来るだろうけど、長くなりそうな旅。最初からそんな予感がしていたのだろう。

その小冊子の一文に、こんなことも書いている。「これはちょっとやそっとで『売り』につなげられる話ではない。い草、畳表、畳…、根本からの『ブランディング』が求められている。B to BからB to Cへ。長年の商習慣でがんじがらめになった『閉ざされた売りの仕組み』から、い草や畳を解放して、消費者とどう直につなげていけるか。ぼくがこれまで関わってきたどんな製品より、問題の裾野は広く、根は深いかもしれない。」

2016年にはじまって3年経ったいまでも、肝心な映像はまだできていない。7割程度は撮影が終わっているけれど、もっとも予算がかかる部分を残したままだ。その間、TATAMI-TOというブランドを立ち上げ、畳屋さんのユニフォームやT1/4(T−Quarter)をプロュースし、大学の学生と畳プロジェクトをやり、山形ビエンナーレで発表したり、そして今度の「しあわせが変わる、明日の畳展」だ。(そこではインタビューを基にした動画を発表したけれど、長く撮影しているのは、また別物だ。)一時は、「もしかしたら、ぼくはクリエイティブ・ディレクションしているのだろうか?」と思ったし、鏡さんにはプロデューサーだと思われているらしいのだが、柄にもないことはやらないほうがいい。どこまで行っても、ぼくの根本には「映像をつくりたい」という衝動がある。また、それなしには何もできない。映像をつくる仕事は、(それがどんなに長く苦難があっても)必ず終わりがあるから楽しい。プロデュースだの、クリエイティブ・ディレクションだの言っていると、その衝動が薄れていくようにさえ感じる。

プロジェクトが進むうちに、あることに気がついた。発注ではなく共感から始める「逆さまの」仕組みとは言っても、オフコマーシャルは、その根本が広告だ。いや、ある人の言葉を借りれば「告広」だ。つまり、クライアントであるパートナーのモノづくりが世の中の人を幸福にするための、ある意味、お手伝いに過ぎなくて、クライアントはビジネス巧者であって欲しい。しかし、畳屋さんは職人だ。クリエイティブなことを応援しても、どこか「一緒に夢を見る関係」になりがちだ。畳屋さんの未来に必要なのは、畳をビジネスにしていく、文字通りのプロデューサーだ。少なくとも、ぼくではないのかもしれない。

トークショーのなかで、クリエイティブ戦略家の関橋英作さんに「今村さんは、人を巻き込む天才ですよ」と言われた。どうせやるんだったら、自分が考える最高のスタッフでやりたい。中途半端になるのだったら、頼まれてもいないのにやることはないし、最高のスタッフでいい結果を出すことだけが、関わった人が報われる唯一の方法だと思うから。ここまで人を巻き込んできた以上、もう一度「映像をつくりたい」という衝動と向き合って、ぼくなりの結果を出すしかない。

さあ、ひとまずこれまでのプロジェクトの成果を展示して一区切りがついた。ぼくの畳をめぐる旅の第2章には、今度こそ、「世界に畳の価値を伝える動画コンテンツ」というゴールがあって欲しい。いまは、素直に、そう思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?