読書記録⑤徳川義直と文化サロン

お久しぶりの更新となりました。

月1では、と思っているのですがなかなかそうもいきません。

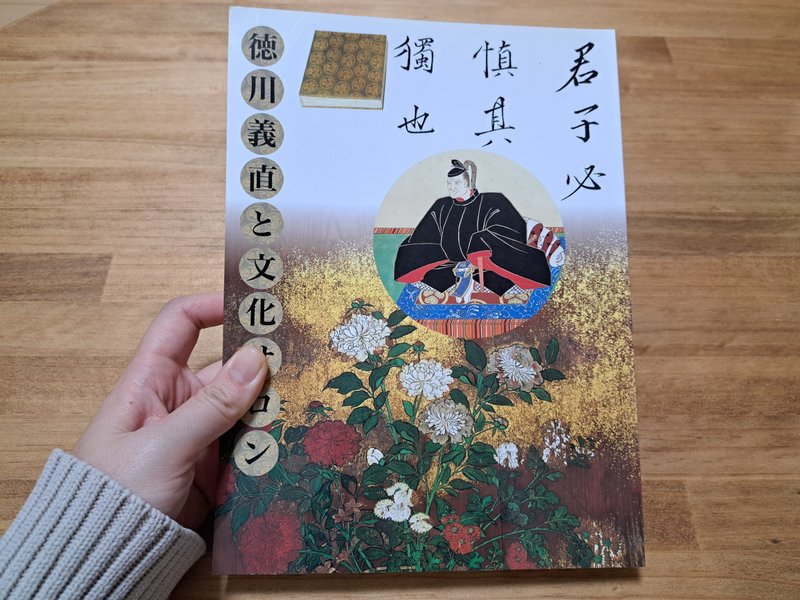

今回は徳川美術館の平成12年の展覧会図録『徳川義直と文化サロン』です。

表題を指で隠すという痛恨のミスをしている……書斎が寒くてリビングで読んでいるのですが、蛍光灯が写り込むので持ったらこんなことに……

徳川義直は徳川家康の第九子、お亀の方との子で尾張徳川家の初代当主として幕政に関わった人物です。「類聚日本紀」編纂の企画をしたり、和歌の揮毫や書画を残していたりします。

とても欲しかった内容のものだったので、飛びつくように購入。早起きできた日に少しずつ読んでおりました。

なぜこの本が欲しかった内容だったのかと言うと、義直は角倉素庵深い親交を持った人物だったからです。素庵は義直の要請を受けて日本史や中国史の講義をしたり、「類聚日本紀」の編纂に従事したりしていました。

『風神雷神図屏風』の雷神はなぜ白いのか

林進(2016)

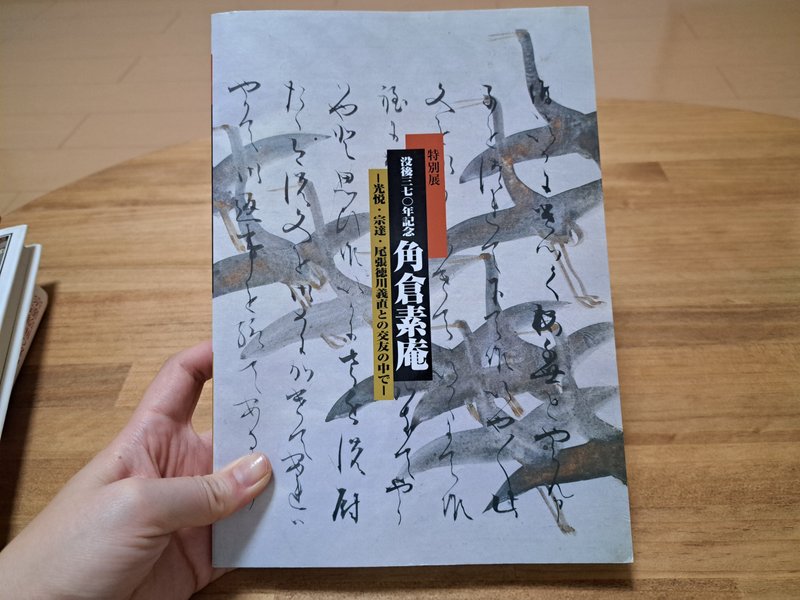

ー光悦・宗達・尾張徳川義直との交友の中でー

大和文華館(2014)

わたしが義直を知ったのは林進先生の『宗達絵画の解釈学(2016)』と同じく林進先生が大和文華館で手掛けた展覧会図録です。これは「徳川義直と文化サロン展」の2年後に行われた展覧会でした。

晩年、白癩を患った素庵に宗達が出資して刊行した『本朝文粋』は、嵯峨角倉を継いだ次男の平次によってその他の本とともに、義直に献上されました。明治期に所在不明となっていますが、現在読むことのできる『本朝文粋』には素庵たちが関わったものが定本とされていることがわかっています。

今回の本では、文化人としての徳川義直の人となりを知りながら、後水尾天皇と東福門院和子、お馴染みの角倉素庵、本阿弥光悦、俵屋宗達、そして松花堂昭乗、近衛信尹、烏丸光広、小堀遠州、堀杏庵、林羅山らの文化活動を垣間見ることができました。

義直の文化活動は特に壮年期によく見られますが、寛永文化は義直の青年期から長く盛況にありました。そして小堀遠州や角倉素庵は幕府の代官であったし、母のお亀の方は石清水八幡宮の出で、松花堂昭乗は同社の社僧であるなど、寛永文化の担い手は義直にとって身近な存在でした。

特に姪の東福門院は寛永文化の中心人物であった後水尾天皇に嫁いだことも大きかったでしょう。紫衣事件や禁中並公家諸法度の制定等、後水尾天皇にとって幕府との関係は心地の良いものではありませんでしたが、東福門院との関係は良好でした。義直はその東福門院と叔父・姪の関係にあり、義直は9日に1回、東福門院に進物を送るなど近い関係にあったと言えます。

義直の文化活動のへの興味は置かれた環境下により必然的に注がれたように思います。取り巻く人々によって花開き、支えられていたのですね。

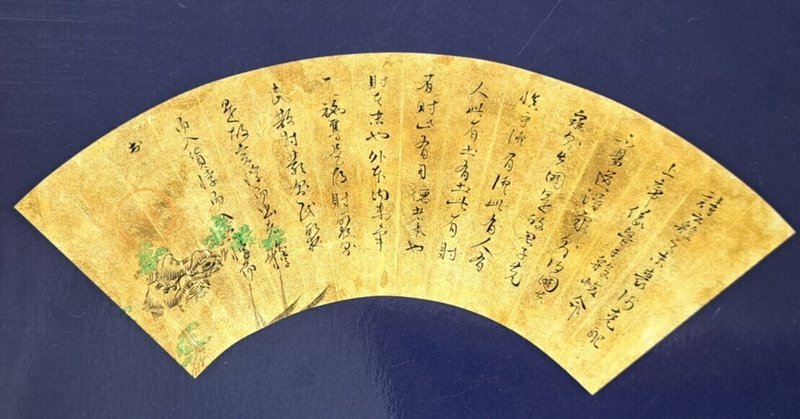

最近は少なくなってきている気がするのですが、解説に書状の翻刻があってとっても助かりました!

伊藤敏子(1988)

俵屋宗雪の項目だけ読んで投げている本なのですが今が読むときかもしれない。買ったときは文化人を知らなすぎたんですが、今なら目次の半分くらいは分かるし、目次見たら読みたくなってきました。

熱いうちに読むか、読みかけを先に片付けるか迷いますね。しばらくのんびりできそうなので、また年内に更新すると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?