琉球廻戦 10(最終話)

【什】

舞浜母は彦の動きを舌で絡め取って封じた後、万力の様な力で彦の両肩を掴んで固定し、唇を重ねた。側から見ればディープキスの様に見えた筈だ。

人は何故キスをするのか。

キスの起源については諸説あるのだが、母親が幼児に餌を口移しであげていた頃の名残とする説や、塩を手に入れられなかった貧困層がなんとか塩分を得ようと他人の頬周りを舐めていた事から転じたとする説などがある。

いずれにせよキスという行為自体は生の為に行われる前向きな行為が起源とされているのだが、この女に限っては違った。

舞浜母は先刻知念に対して行ったのと同じ様に、いや、愚米仙により脳のリミッターが外れた状態なので平常時より遥かに強い力で、神話的な肺活量に物を言わせて彦の口から体液を吸い出そうとした。本来キスが持つ意味とは真逆の、つまり殺すという目的に基づいてである。

彦はビクともしなかった。

それどころか今度は彦の方が舞浜母の頭部を掴んで、一気に口から舞浜母の体液を吸い出した。先刻まで愚米仙の影響で一回り大きくなっていた身体は、みるみるうちに萎んでいき、先刻知念がそうなったのと同じように全身が干したイカのようにビキビキと乾いていった。舞浜母はそれでも驚異的な生命力で腕を振り上げ、あろう事か反撃へと転じようと動いた。

しかし次の瞬間、彦は一旦は吸い出した舞浜母の体液を今度は超高圧で口から再び舞浜母の体内へと流し込んだ。舞浜母の身体が水風船のように大きく膨らみ、パァンと音を立てて四散した。酒蔵の敷地内に、舞浜母の体液と臓物が飛び散ってビチャビチャと音を立てた。

暑川、舞浜親子の死臭に刺激され、島袋の鼻腔は暫くどんな匂いも受け付けなさそうだった。

彦は血に塗れた口元を前腕の体毛で拭い、島袋を担いだまま酒蔵を出た。島袋が彦の背中から段々と遠ざかっていく酒蔵を振り返ると、さっきまでの出来事が現実とは切り離された白昼夢であったかのように感じられた。

そして彦は再び何処かへと進み始めた。

※

島袋は自分がこのままどこへ連れて行かれるのだろうかと考えたが皆目検討が付かなかった。彦が自分を守ろうとしてくれていた事は明白であったが、目的は依然として分からない。

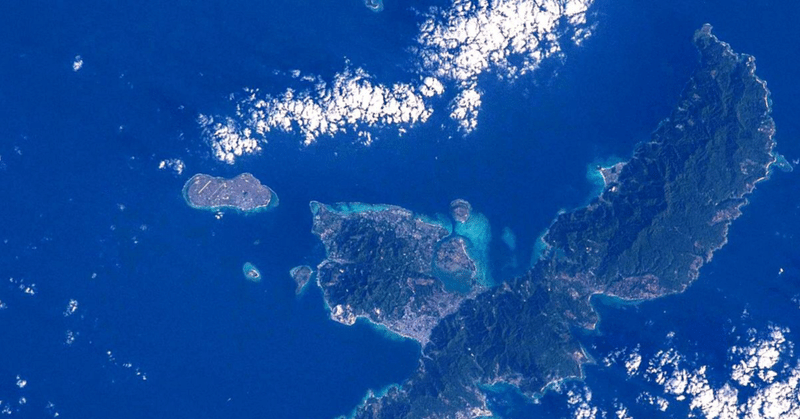

夏至夜風が島袋の頬を撫でるように吹き、夏の到来を予感させる風情であった。彦の背中から見える景色は次々に移ろうにも関わらず、中々陽が落ちず明るい景色が続くのは、きっと今が一年で一番陽が高い夏至に当たるからなのであろう。気がつけば彦は沖縄本島の最北端である辺戸岬に到着していた。流石に落ち始めた夕陽が、辺戸岬から見える沖縄の海にアイスクリームの様に溶けて抒情的な美しさを醸し出していた。

島袋は無駄である事を承知で彦に語りかけた。

「どうして助けてくれたの?」

彦は何も反応しない。

「何処へ行こうとしているの?」

すると彦は島袋の頭をゴツンと小突いた。

「何やお前、偉そうにタメ口で口利いとんとちゃうど」

島袋は頭を小突かれた痛みとは別に、雷の様な衝撃が脳を走るのを感じた。オランウータンが、喋った。

「え?」

「あのなぁ、ワシはさんざっぱらお前の事助けたった命の恩人やろがい。ちょっとは敬わんかぇ。」

関西弁だった。いや、何弁とかそういう問題ではなく、猿が喋るという展開がそもそも非常識なのである。

「あの…いや…すみません。」

「すみませんやあらへんがな。最近のガキは礼儀を知らんちゅうが、こらほんまやな。えぇ?」

「すみませんでした…。」

「ぶはは。驚かしたろ思て、ギリギリまで喋れる事は隠してたんやが、こら大成功やな。ははは!」

彦は気分良さそうに笑った。

島袋は本日一番の奇妙奇天烈な出来事に狼狽したが、しかし言葉が通じるという事はチャンスだと思い、彦に尋ねた。

「どうして俺を助けてくれたんですか?」

「だって、一人で行っても退屈やもん。」

「どこにですか?」

「そんなもん、甲子園に決まっとるがな。」

「…甲子園すか?」

「ワシ高校野球めっちゃ好きやねん。あいつらカッコええやろ。毎年甲子園は欠かさず観に行っとったんやで。そら今年も行くがな。」

「じゃあ檻を破ったのは…」

「丁度今年も夏の甲子園の時期やさかい、そろそろ大阪行かなあかんと思てたんや。ほんならお前がなんや野球頑張りたいとか言うて泣いとるから、一緒に行ったらおもろいかと思たんやがな。」

島袋は大城の亡骸に向かってこれからも野球を頑張ると約束した時の事を思い出した。

「お前も野球好きなんやろ?一緒に観に行こや!な!甲子園!」

彦はニッと笑顔を浮かべ、海に飛び込む前の準備体操を始めた。

「こっから九州まで泳いで行くでぇ。ほら、ボーッとしとらんとさっきみたいに背中乗らんかい!」

島袋は言われるがまま彦の背中に飛び乗った。

そうだ。俺は野球が好きなんだ。スタメンやベンチの部員に抱いていた嫉妬など、下らない事なんだ。

「お前も高校球児なんやろ!?一緒に応援しよや!高校球児!」

そうさ。きっと応援すると楽しい。

島袋を肩に背負った彦は準備運動もそこそこに辺戸岬から九州地方へと向かって海へ飛び出していった。

「お前関西って行ったことある?」

「ないです!」

「ほな色々案内したるわ。たこ焼きとかお好み焼きとか、ウマいもんぎょうさんあるで。」

「楽しみです!」

「あとワシの行きつけの喫茶店も紹介したるさかいな。ケープコッドって言うんやけど。」

「お願いします!」

暦は6月を過ぎて7月。「今年の夏は特に熱くなりそうです。」などと、天気予報士が毎年の決まり文句を述べている頃だった。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?