【ウォルフガング・ハフナー】ロングインタヴュー:ドイツ/ヨーロッパを代表するドラマー、ACT からの最新盤と、ヴォーカル作品のプロデュース作!

ドイツ/ヨーロッパを代表するドラマー、ACT からの最新盤と、ヴォーカル作品のプロデュース作!

interview&text:佐藤英輔

ウォルフガング・ハフナーは、ジャズを中心に多彩な活動をしているドイツ人ドラマーだ。1965年生まれの彼はこの15年強は独アクトからリーダー作を出している辣腕だが、本当にハート・ウォームな好漢。なんか接していて、とてもほっこりさせられちゃうところがあった。そんなハフナーは欧州や米国の著名奏者ともいろいろ付き合いを持っているが、それもさもありなんか。彼はかようなゲストが入った新作『Silent World』をリリースしたばかり。その興味深いキャリアを含めて、独特の風情を湛えた音楽を作り出すアンサング・ヒーローの資質を問うた。

――日本に来るのは何度目になります?

「これまで、10回来ている。一度を除いては、ライヴで来ているよ(直近だと、2019年6月に自己トリオで丸の内・コットンクラブに出演している)。日本は本当に大好きな国なんだ。子供の頃、チープ・トリックの『ライヴ・アット・武道館』が大好きだった。他にも、武道館で録られたライヴ・アルバムはあるよね。それで僕は武道館に憧れ、そこに行くのがかつて夢だったんだ。日本のお客さんは世界のなかで一番真剣に音楽を聞いてくれて、とにかく感服している」

――新作『Silent World』のことを聞く前に、少しこれまでの歩みについてお尋ねしますね。生まれは、ドイツのどこでしょう?

「ニュルンベルグ(現在、彼は同所に住む)近郊の、人口8000人の小さな町で生まれたんだ。最初に親しんだのはクラシック。父親が教会の音楽をやっていて、クワイアーも指揮していたんだ。僕には3人姉がいてヴァイオリンやトロンボーンをやったりしていたりもし、小さい時から家庭に音楽が溢れている環境で育った」

――最初の楽器が、ドラムだったんですか?

「最初はピアノだった、だけど、その数週間後に父親がジャズのワークショップに連れて行ってくれ、何回か参加した後に、ドラム・セットを買ってきてくれた。そして、リビング・ルームにそれが置かれ、以降はドラム一直線だね。6歳の時だった」

――叩いたら、これは自分の楽器であるとすぐに思ってしまったのでしょうか。

「その通り。もう、ばーんと大きな音が出るドラムにやられてしまった。あの頃はザ・スウィート(1970年代に活躍した英国のロック・バンド)のドラマーが叩いていた壁のように並べらたドラム・セットに憧れたな。ドラムは12歳の時に初めてレッスンを受けに行ったけど、それまではテレビで見たもの見よう見まねで叩いていた」

――今はジャズ・ドラマーとして活動しているわけですが、どういう感じでジャズにのめり込んでいったのでしょう?

「ある日、父親が2枚のジャズ・レコードを買ってきた。ドイツの著名なジャズ・トロンボーン奏者のアルバート・マンゲルスドルフのアルバムと、デイヴ・ブルーベックの『テイク・ファイヴ』だった。その2枚を聞いてブっとんでしまい、それでのめり込んでしまった」

――アルバート・マンゲルスドルフは技巧が高く、独創的なフリー・ジャズの担い手ですよね。

「そう、彼はフリー・ジャズのパイオニアだね。それで、僕は18歳の時に彼にバンドに入ったんだ。20年間ぐらい、彼とは関わったな」

――では、高校を出るころにはもうプロになったわけでしょうか。

「ああ、ツアーを18歳の時から始めたよね」

――音楽大学には行ったりしていないんですか?

「行っていない。僕の音楽学校は“オン・ザ・ロード”、つまりツアーに出ることだった。1ヶ月に、25公演するのがざらだった。ラッキーだったし、すごく感謝しているのはいろんな人から声をかけてもらったこと。それは、ジャズに限らずポップだったり、ファンクだったり、ロックだったり、ニュー・エイジだったり。そうしたいろんな現場を経験してきたからこそ、今ある自分の音楽が確立されたと感じているよ」

――ドラマーだと一番どういう人に影響を受けたり、好きだったりしたのでしょう?

「スティーヴ・ガッドだよ。一にも二にも、スティーヴ・ガッドしかいない」

――そういえば、誰かのアルバムで別々の曲で叩いてはいましたが、あなたとスティーヴ・ガッドが共に参加しているアルバムもありましたよね?

「マイケル・フランクスだ。僕は彼の3枚のアルバムで叩いているんだけど、ニューヨークでスティーヴ・ガッドに会うことができた時は本当にうれしかったなあ」

――スティーヴ・ガッドの一番どういうところが好きですか?

「その後も何度か会う機会を得たんだけど、彼が僕に教えてくれたのは、自分が何を言いたいかではない。曲が何を必要とするかを伝えてくれるから、それをしっかり聞きなさい、ということだった。そして、それを僕はいつも心に留めている。スティーヴ・ガッドが好きなのは、シンプルなところと、彼だけにしか出せない音色/ヴァリエーションがあるという事だ」

――スティーヴ・ガッドが叩いていて、これは好きだというアルバムを3枚あげるとしたら何になりますか。

「ポール・サイモンの『時の流れに(Still Crazy After All These Years)』(1975年)。チック・コリアの『3カルテッツ』(1981年)。あと、サイモン&ガーファンクルの『セントラル・パーク・コンサート』(1982年)。でも、100枚ぐらいは優にあがるよね(笑)。人間としても、すごく尊敬している」

――あなたは、ランディ・ブレッカー、ミッチェル・フォアマン、チャック・ローブ、ウィル・リーらとの双頭アルバムを出していたりもして、アメリカのミュージシャンとの付き合いも広いですよね。かつては、アメリカにも住んだこともあったのでしょうか。

「アメリカには住んだことはないんだけど、1995年から10年間ぐらいはずっと行ったり来たりしていた。親友のチャック・ローブがよく呼んでくれたりもしたんだよね。先のマイケル・フラクスのレコーディングも彼が声をかけてくれたんだ」

――今考えると、これはターニング・ポイントだったなと感じることはあったりしますか。

「たくさんインタヴューを受けてきたけど、この質問はされた事がなかったあ。その答えは難しいけど、2つあるかな。一つはエレクトロ・ミュージックにも手を出した事。アコースティック・ジャズにエレクトロ・スタッフを持ち込んだ『Zooming』(Skip,2004年)は、僕の分岐点だね。それから、2000年代になりサイド・マンの活動をやめ、バンド・リーダーとして呼ばれる側から呼ぶ側になったのは、とても大きなことで、ターニング・ポイントと言えるね」

――曲作りは、リーダー活動を始める前からやっていたんですか?

「一番最初に曲を作ったのが15歳、それは作曲もした父親の影響からだね。20代以降、どんどん書くようになっていった。で、30年以上ずっと作曲をしているわけだけど、曲作りはどんどん自分にとって重要になってきている。ドラムを叩くだけでなく、メロディやハーモニーなどすべてコントロールして、自分の世界を表現するというのが自分にとって大切な事になってきている」

――曲を作る時は、ピアノを使うのでしょうか?

「二つのやり方があって、一つはピアノに座り歌いながらメロディを作る。もう一つはドラムの前に座ってビートを決めてから、そこから何が湧き出てくるかっていうのを実験していくんだ」

――現在、あなたはドイツのアクト・レコードからいろいろアルバムを出していますが、アクトは居心地がいいですか?

「すごくやりやすい。アクトにとても感謝しているのは、こうしろとかああしろという事は何も言わずに、自分の好きなようにやっていいよと100%サポートしてくれる事だ。仲のいいレーベル・メイトもたくさんいるし、すごくいい感じだね」

――2023年新作『Silent World』について聞きたいんですけど、どんな内容にしたいと思ったのでしょう?

「僕の人生と、今の状況がこのアルバムを作ってくれたと思っている。18歳からずっとツアーをしてきて、本当に僕は忙しく駆け抜けてきた。でも、コロナ禍になり、周りが静かになってしまった。そんな現実の“サイレント・ワールド”と自分の心の内の“サイレント・ワールド”の両方をかけて、このアルバム表題にしたんだ。現代社会において自分をより良い状況に導くためには、必要のない情報やいらない音っていうものはたくさんある……。いい意味で、世界が安らかになって欲しいというポジティヴなメッセージをここに込めている。パンデミックが始まってツアーがキャンセルとなり時間ができた時、皆さんと同じように料理をたくさんしたりとかしたんだけど、その期間が過ぎてなんか作ってみようかなとスタジオに入り最初に思い浮かんだメロディとビートが、アルバム冒頭の「Here and Now」という曲だった。そして、この曲を作っている時にこれはアルマに歌ってもらおうとか、ビル・エヴァンス(サックス)に吹いてもらおうとか、すぐに浮かんできた」

――曲によってはドミニック・ミラー、ニルス・ラングレン、ティル・ブレナーらがフィーチャーされています。彼らの演奏はやっぱり曲を作る段階でその音が聞こえてくるんでしょうか?

「フィーチャリングってクレジットされているものに関しては、そのとおり。曲が出てきた時に、この人の音が欲しいとすぐに思い浮かぶんだ。そして、みんなに連絡を取って参加を快諾してもらうわけだ」

――アルバム中4曲に参加しているアルマ・ナイドゥという女性シンガーがとても印象的でした。あなたは、彼女の2022年デビュー作『Alma』(Leopard)をプロデュースしていたりもしており、そのアルバムも素晴らしく質が高く、感銘を受けました。

「(日本語で)どうも、ありがとうございます。アルマはとても若いのにスタイルが確立されて、作曲の才能も持つ。そして、何より純粋なすごく温かい声が特徴的だ。彼女はクラシック出身なので、技術的にも長けていて、表現力もとてもある。これからどんどん世界で求められると思うな」

――『Silent World』にしても『Alma』にしても、今のヴァイブを持ちつつも普遍的な慈しみの情が溢れているところが素晴らしいです。それら両作品に横溢する、ジャズ的な発展の先にある悠然とし滋味をどう書き留めたものか。これは、非常に悩ましいところです。

「なかなか形容が難しいというのはおっしゃるとおり。ジャンルはなんですかと問われれば、ジャズではなく音楽と僕は答えますね。僕がコンサートやレコーディングですごく留意しているのは、きちんとオーディエンスの心に音楽が届くかという事。なぜ僕の音楽が人々に愛されているかと言ったら、自分がそんな気持ちを大事にしているからだと思う。ただ単に聡明な音楽であろうとするだけでなく、ちゃんと人々の心に明快に響くようなもの、自分の心から発するリアリティのあるものを僕は送り出したい。僕のリスナーには普段ジャズを聞かない人も少なくないしね。今、音楽もそうだけど世界に必要とされるのは、心からのオネストさではないかな」

――ぼくは、あなたのプロダクツを説明するのに、 “コンテンポラリー・ヒューマン・ミュージック”という言葉を用いたいです。

「ワオ!うん、それパーフェクトだね」

■ウォルフガング・ハフナー (Wolfgang Haffner)

1965 年ドイツ生まれのドラマー・作曲家。18 歳の時に伝説のトロンボーン奏者アルバート・マンゲルスドルフに見いだされたことからそのキャリアはスタート。その後共演したミュージシャンはジャズ/ フュージョンにとどまらず、チャカ・カーンなどのサイドメンとしてR&B、ロック、ポップスなど幅広い分野で世界中を飛び回り、20枚ほどのリーダー作、400 枚以上のアルバムでその活躍を聴くことができる。世界中の主要なジャズフェスティバルで演奏し、日本からアメリカ、南アフリカからブラジルまで 100 カ国でツアーを行っている。 自身のグループ「 Wolfgang Haffner Quartett 」は世界各地で精力的にツアーを行っている。

『Silent World』

Wolfgang Haffner(ds)

[Act Music ACT9963(CD)ACTLP99631(LP)]

『アルマ』

Alma Naidu

[Leopard/キングインターナショナル KKJ184]

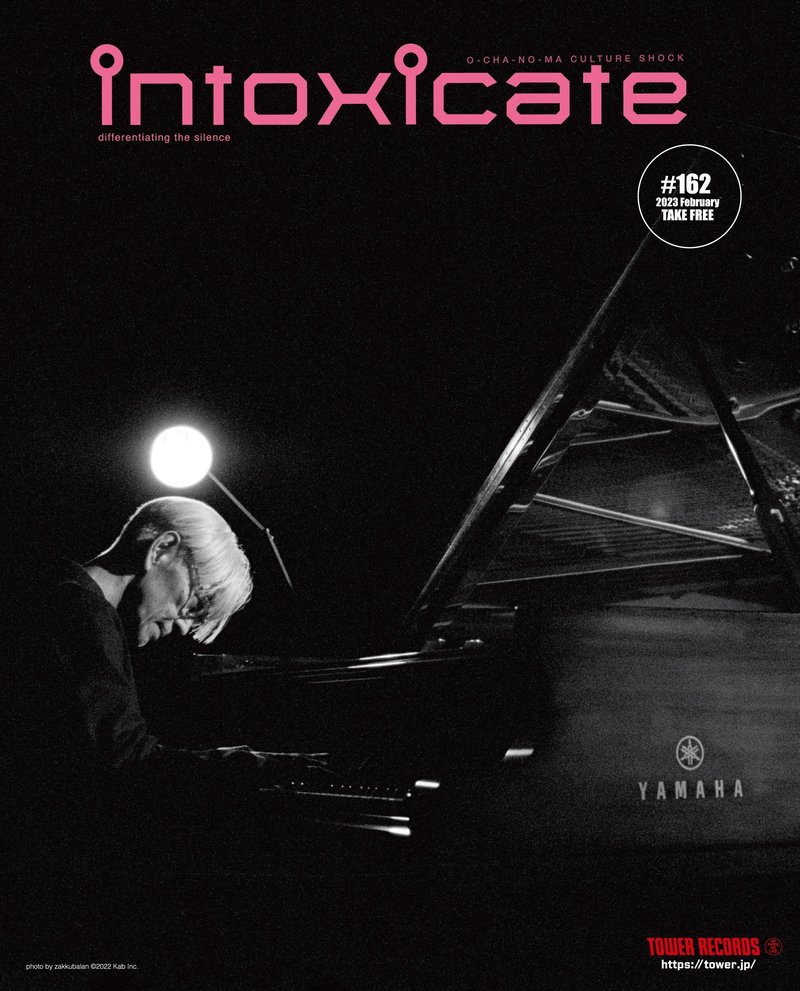

【掲載号】

https://tower.jp/mag/intoxicate/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?