【講演記録】第2回「主観性の蠢きとその宿――呪いの多重的配置を起動させる抽象的な装置としての音/身体/写生」(Part6)いぬのせなか座連続講座=言語表現を酷使する(ための)レイアウト(試読用)

時枝は単語の機能を2つに分類する。

ひとつは《概念過程を含む形式》、もうひとつは《概念過程を含まぬ形式》です。

前者には、「山」「川」「犬」「走る」などといった、表現の素材を客体化・概念化したものが属し、名詞や動詞、形容詞が当てはまります。そしてこれを、詞と呼ぶ。

一方、後者には、そのような客体化・概念化がなされないものが属します。助動詞や助詞など、否定や過去や疑問のような主観的態度を表すものが当てはまり、これを辞と呼ぶ。

両者を「客体的と主体的」と言うことも、一見できそうなのですが、しかし、そうすると、「いぬ」と言ったこと自体にも主体性はあるだろう、という話になってきてしまう。つまり、言語表現で表されたものはすでにしてすべて主体的営みとしてあるのだから、詞も辞も主体的だという話になるのでは? となる。かつて時枝文法をめぐって非常に議論になったところです。

これに対して時枝は、だからこそ「概念過程を含むか含まないか」という定義をとっているんだ、と言います。そしてそれは、単語の辞書的定義に依存する――つまりaという言葉は常にすでに詞か辞か事前に決定されている――というわけではない、表現される現場においてそれは生じ分けられるのだと主張します。

・ここに梅の木がある。

・これは梅の木である。

例えばこの2つの文のなかにともに見られる「ある」は、同じ文字の組み合わせとして存在していて、それだけを見ても区別がつかないわけですが、文の中での役割は異なる。前者は動詞、つまり詞としてあり、後者は助動詞、つまり辞としてあるわけです。

これを時枝は、「ルビンの壺」を例に、同じものが連続性のないふたつの図形を鑑賞者においてばらばらに立ち上げる、という事態を通して説明しています。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%A3%BA#/media/File:Rubin2.jpg

ある絵がつぼに見えたり向かい合う二人の顔に見えたりするように、同じ「ある」という語において、詞と辞という2つの見えがそれぞれ同居しているわけだけれども、両者は同時に知覚されるものではなく、その間に決定的な非連続が横たわっている。決して同時に立ち上がっていたり、なだらかに混ざり合っていたりするわけではない。周囲の言葉との配置関係の中で、いずれかに確定したかたちで詞あるいは辞として立ち上がっている。

このことを、言い換えれば、次のようになるでしょう。

詞と辞は、単語そのものというよりは、より抽象的な、言葉を並べる過程、すなわち言葉のレイアウトの把握に伴い要請される、レイアウトの構成要素として生じるものである。ある語が即座に詞または辞として機能を果たし、それによってテクストが構成されるわけではない。語ごとに詞または辞の機能を立ち上げる傾向を持ってはいるわけだけれども、それらは他の語とともに並べられることでようやく初めて詞・辞いずれかとして立ち上がる。そして、その抽象的に立ち上がった性質こそを構成要素として、言葉のレイアウト=テクストは成立する。

もちろん、例に挙げた「ある」のように、ひとつの単語がふたつの役割を持ちうることを起点に、複雑な表現を構築するということは十分にありうるはずで、そのようなことをやっている詩もありうるわけですが、それは詞と辞がその機能において混ざっているのではなく、レイアウトの論理が多重化した結果として、ある文字の上にぱっきりと分かれたかたちでそれぞれに切り替わりながら現れるのです。

ちなみに、こうした詞と辞という分類は、時枝が最初にはじめたものではありません。それよりもずっと前、鎌倉時代に書かれた『手爾葉大概抄』まで遡れるものだと時枝は言います。

詞は寺社の如く、手爾波は荘厳の如く、荘厳の手爾葉を以って、寺社の尊卑を定む。

時枝誠記『国語学原論』上、前掲書、268頁(書き下しは引用者)

ここで辞は、手爾葉、つまり「てにをは」として語られています。「山」や「犬」や「走る」のような詞は、お寺として紙面上に建っている。そしてその荘厳を、「てにをは」を始めとする助詞・助動詞すなわち辞が定めている。そうしてテクストは組み上がっている。

さらにその後も、本居宣長が『詞玉緒』という本で、詞は玉であり辞はそれを貫く緒である、あるいは詞は器物であって辞はそれを使う手である、などと言っていて、いずれにしても、素材をあらわす詞と、それを取り囲み支える表現主体をあらわす辞、という分け方が見て取れます。これらの議論を踏まえた上で、時枝は自分の理論のなかに詞・辞を組み込んでいるわけです。

さて、こうした詞と辞の分類を、先程の「主体・素材・場面」に関する図のなかで考えてみましょう。

時枝は、詞をCDに、辞をBに当てはめています。A、つまり主体は、単語で直接表現されるものではないので、詞・辞いずれにもあてはまりません。

出典:時枝誠記『国語学原論』上、岩波文庫、2007年、61頁(初出1941年刊)

では、詞と辞はどのように具体的に文を構成するのか。

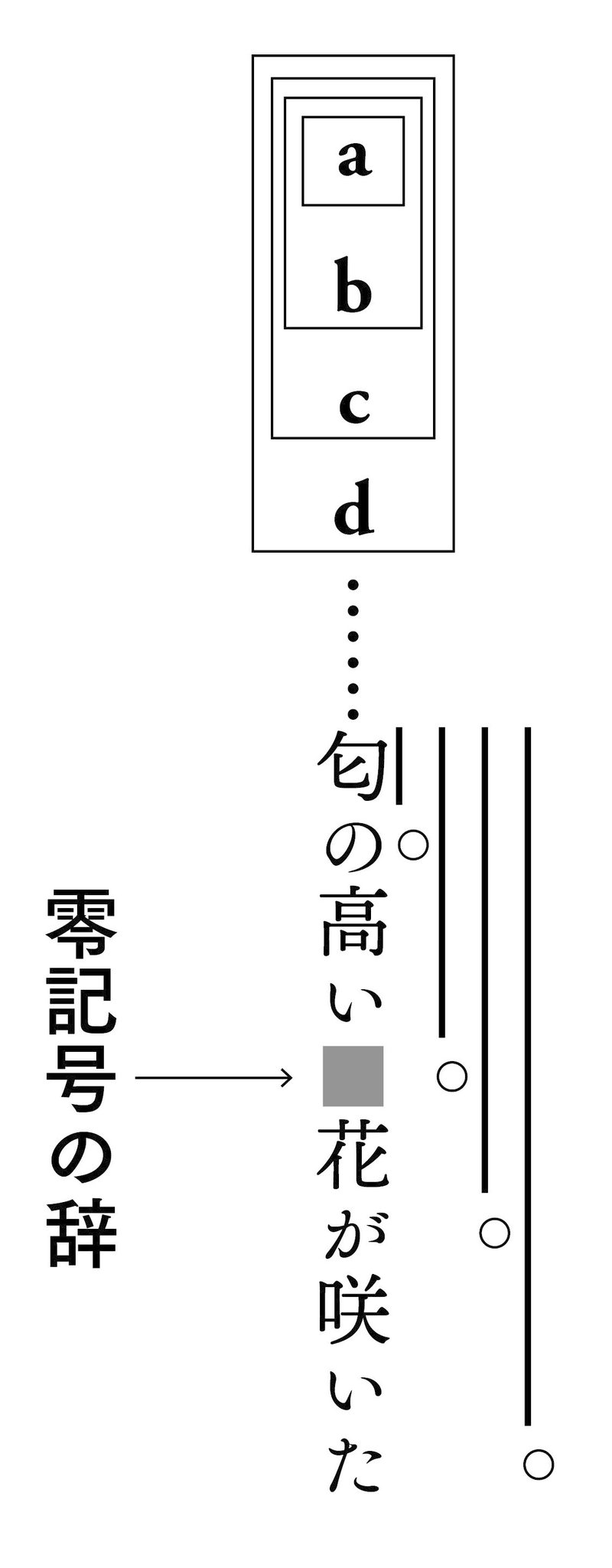

そこでは入れ子型の構造があらわれることになります。時枝による例を見ましょう。

「匂の高い花が咲いた」。この文は、次のような図で示されます。

出典:時枝誠記『国語学原論』下、前掲書、14-15頁を参照して筆者が作成

まず、「匂」という詞があり、それを「の」という辞が包む。これでまずaというまとまりができる。

次に、そこへ「高い」という詞がくっつく。

そのまま「花」という詞が続きますが、時枝はここで、「匂の高い」でいったんひとまとまりを作るための機能として、「零記号の辞」という概念を持ち込みます。それだけで文にはならない詞が、ぽんとひとつ置かれたとしても、それを支える表現主体がそこには存在しており、ひいてはそれを匂わせる辞が、詞に伴うかたちで書き込まれていなければならない。ゆえに時枝は、詞が表現となる限り、その直後に、見えない辞が存在するだろう、と考える。これは強引でありながらも、非常に重要な点です。あとでまた触れます。

ひとまずもどれば、そのように「零記号の辞」によって「匂の高い」でbというまとまりができ、そこへ「花」という詞が続く。そしてまた、「が」という辞がくっついてそこまでの全体を包み込む。「匂の高い花が」でcのまとまりができます。そしてさらに「咲い」という詞がつき、最後に「た」という辞がまたもや文全体を包み込んで、dというまとまりができ、文が総括される。一文がひとつの表現として完成する。

このように、詞が辞によって包まれひとつのレイヤーとなり、さらにそれが次の辞によって部分とされ上位レイヤーに組み込まれていくことで生み出される多重的な構造として、文章が考えられていくのです。辞は表現主体の志向をあらわすと同時に、詞であらわされる素材群を、いったん表現のまとまりとしてレイヤー化する機能を持つことになります。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?