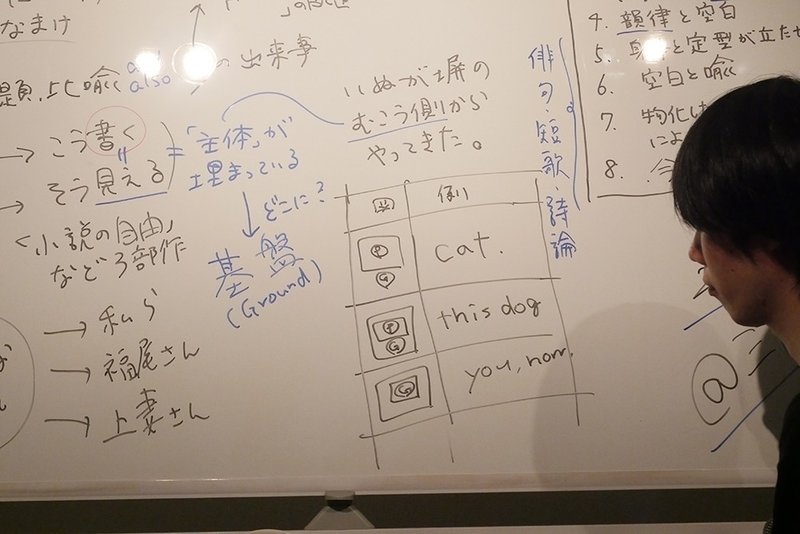

【講演記録】第2回「主観性の蠢きとその宿――呪いの多重的配置を起動させる抽象的な装置としての音/身体/写生」(Part4)いぬのせなか座連続講座=言語表現を酷使する(ための)レイアウト(試読用)

c.自己知覚

山本 ちなみに軽く補助線を引いておけば、こうした考え方は、たとえば生態心理学における自己知覚の問題と親和性が高い。

生態心理学は、アフォーダンスという概念で非常に有名ですが、それだけの学問ではない。そのほかに提示している、身体や知覚をめぐる様々な考え方が、すごく魅力的です。生態心理学の創始者であるJ・J・ギブソンの有名な言葉に、《世界を知覚することは、同時に自己を知覚することである》(『生態学的視覚論――ヒトの知覚世界を探る』154頁)というものがあります。環境から情報を抽出する時、常に、知覚者の身体がそこに伴う。それを抜きに知覚は成立しえない。

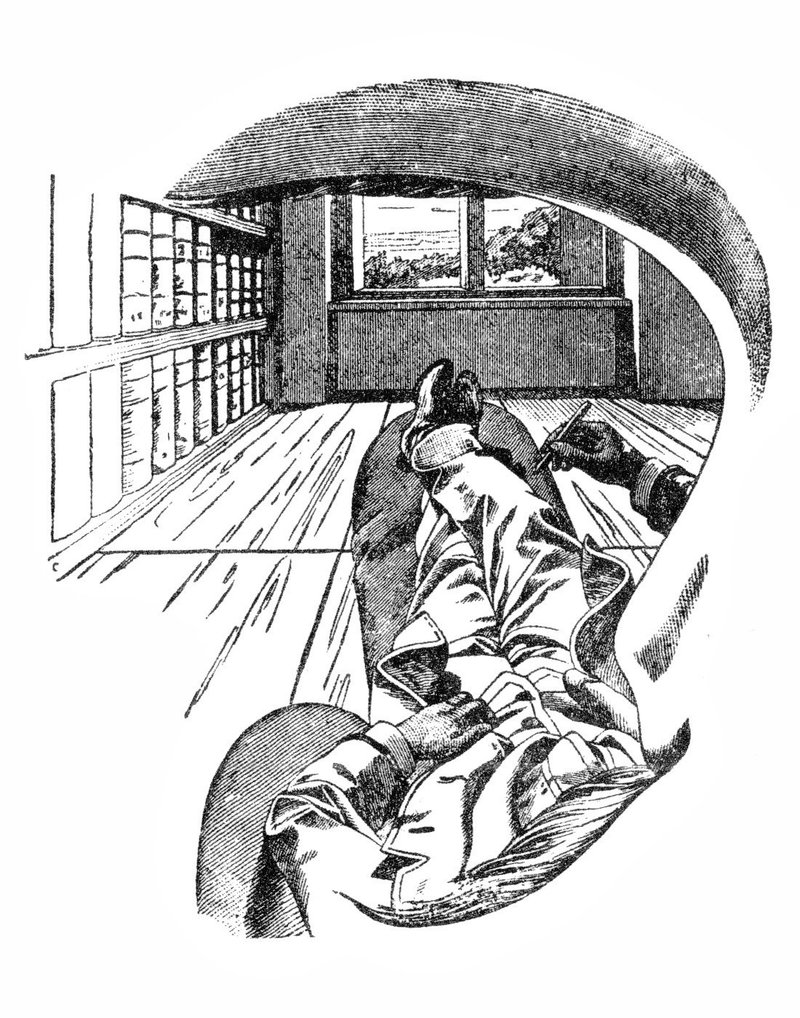

ギブソンがこの問題を説明するときに参照している、エルンスト・マッハのとても有名な絵を見てみましょう。

出典:Ernst Mach, The Analysis of Sensations, 1886.

ここでは、部屋の風景とともに、それを見る者の体、視点が、風景のなかに描きこまれている。ひげ、鼻、手足……さらには、この視点から見たものとして風景が描かれていることを思えば、この風景全体に、それを見る私が埋め込まれているとも言えます。それゆえに、これは風景画であると同時に、自画像のようなものでもある。

言語表現は、常にこうした自画像のような表現として存在せざるをえない。環境に対する知覚と、環境のなかにいて知覚している私は、切り離せず、同時に立ち上がるものとしてあるのです。

d.「私」+環境のレイアウト

山本 このように、言語表現には、表現主体とそれを取り囲んでいる環境が、重要な素材として埋め込まれていると言えるわけですが、その上で、あらためて先程の山本による発言にもどりましょう。

表現主体とその周囲の環境が重要な素材として埋め込まれている言語表現において、リテラリティがありうるとすれば、それは、表現の内容(映像であれば「映っているもの」)をそのまま受け取る、というよりは、その内容を表現した表現主体まで含めてそのまま受け取る、ということにおいて生じると考えられる。

もちろん映像でも、それを見ている視覚が前提になると言えるはずですが、ただそれが、視覚も聴覚も触覚も使えない言語表現においては、いっそう避けがたく直接的にあらわれる。

文を受け取ることは、そこにおいて表現されている対象や出来事だけでなく、それを支えている私や世界までをも受け止めることである。

そして、重要なのは、文章を並べるということが、そういった異なる私や世界たちを並べることにもなるということです。昨日の私が書いた文章と、10年後にあなたが書いた文章が、隣り合う。その配置関係もまた、ひとつの表現として、私や世界もろとも、そのまま受け止められなければならないわけです。

e.ここまでのまとめ

山本 ここまでをいちどまとめます。

言語表現は、他の表現ジャンルと違い、視覚も聴覚も触覚も直接的にはほぼ扱えないし、時間的拘束もほぼない。言語表現が生じるのは、表現主体に関する情報が立ち上がったとき、すなわち言葉を並べるその手付きにおいてです。そのなかでなら、単一語、たとえば、「あ」だけでも、表現になりうる。

そしてその並びの手付きは、主に、言葉を並べる者や、その周囲を取り囲む環境に関する情報として、テクストに埋め込まれるけれど、その情報もまた、テクストの分量が増えていくに従い、並べられていくことになる。

結果、言語表現は、ある単一の時空間に属する表現主体に還元できない運動や関係や因果律を、「表現主体+環境」の配置として作り出す営みとして、浮上する。言い換えれば、言語表現における技術や効果は、「表現主体+環境」の、多重的なレイアウトに伴う諸々である。

表現過程を、文字と同様に素材の最たるものとして用い、制作する表現方法としての、小説、詩歌。

以上のようなスタンスが、言語表現内部の問題を制作過程の問題と地続きに考える理論を作ろうとするいぬのせなか座の――いや、少なくともぼくの――まず大きな前提として、あったのでした。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?