【講演記録】第2回「主観性の蠢きとその宿――呪いの多重的配置を起動させる抽象的な装置としての音/身体/写生」(Part3)いぬのせなか座連続講座=言語表現を酷使する(ための)レイアウト(試読用)

b.表現主体の不可避の埋め込み

山本 たとえば、「いぬが塀の向こう側からやってきた。」という文があったとしましょう。

ここには、いぬが走ってくるという情景が表現されていると、まず第一に言える、ように感じられる。しかし、それだけだろうか。その情景を支えるものとして、いぬがやってくる「こちら」もまた、どこかで含意表現されてはいないか。それは塀とされるものの手前側にあり、いぬが塀の向こう側からやってくる先としてある。つまり一言でいえば、この文章は、塀の手前にいる「私」の視点から表現されている。そしてその視点を抜きにしては、表現内容が成立しない。テクストは、どれだけ客観的な表現に見えても、表現した「私」がそこには埋め込まれていて、それを受け取ることで初めて、表現が読み手において生じる。

つまり、言語表現とは、常に、表現する主体が背後に感じられてしまう形式としてある。

こういう事態は、言語学の分野でも当然多く論じられてきました。

たとえば認知言語学の第一人者であるロナルド・ラネカーは、こうした主体の位置を「基盤(Ground)」と呼んでいます。話し手の視点の位置であり、かつ、その話し手が置かれている状況なども含む、複合体……。

ラネカーは、「基盤」がとる3つのパターンを提示しています。

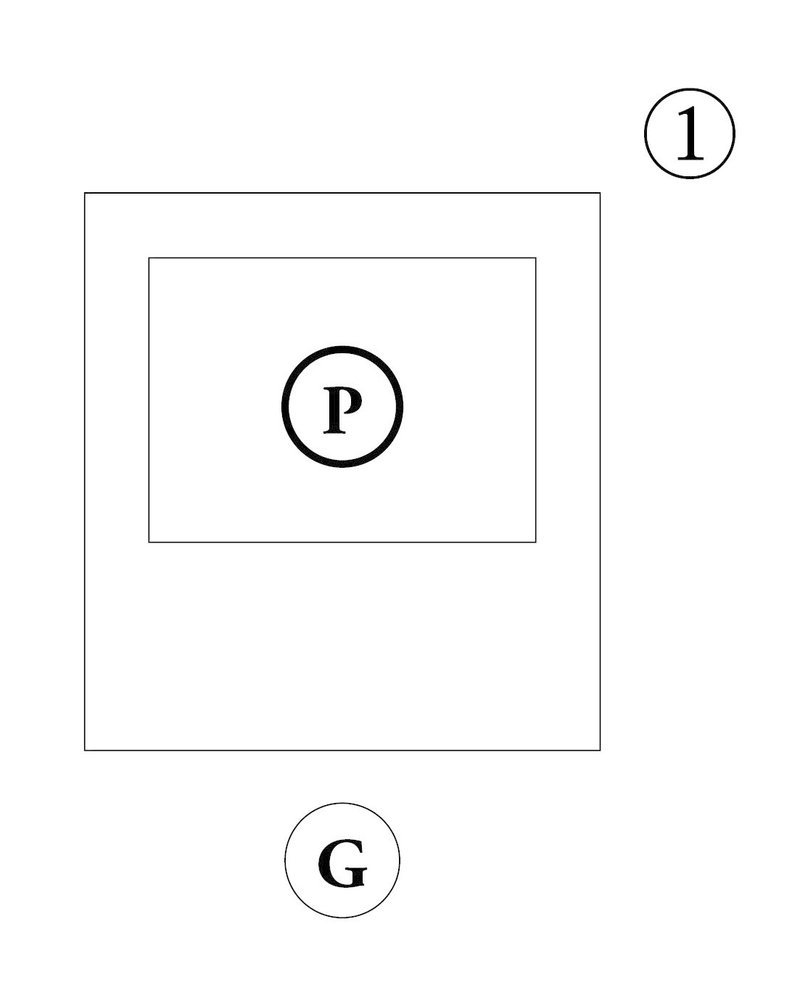

①語りの外にある=完全な主体化

②語りの中の方にある=部分的な客体化

③語りの中にある=完全な客体化

順に見ていきましょう。

まずひとつ目、①語りの外にある=完全な主体化。

これは英語では特にほぼ見られず、ラネカー自身も「単に理念上のもので、めったに実践されることはない」と言っているものですが、たとえばcatとかjumpとかのように、名詞や動詞をそれ単体で発話したときが当てはまります。語りのなかに、その語りを行う表現主体に関する情報が、ほぼ見当たらない状態です。

出典:Ronald W. Langacker “Subjectification, grammaticization, and conceptual archetypes”, Subjectification: Various Paths to Subjectivity, Angeliki Athanasiadou, Costas Canakis, Bert Cornillie (eds.) pp.17-40.以下同

図のなかの「P」は、プロファイルの意です。つまり、話す内容として「客体化されたもの」。「G」は「基盤(Ground)」。そして、それらを囲む四角は、表現ですね。この図では、表現の外に、G=グラウンドがいて、表現を支えている。

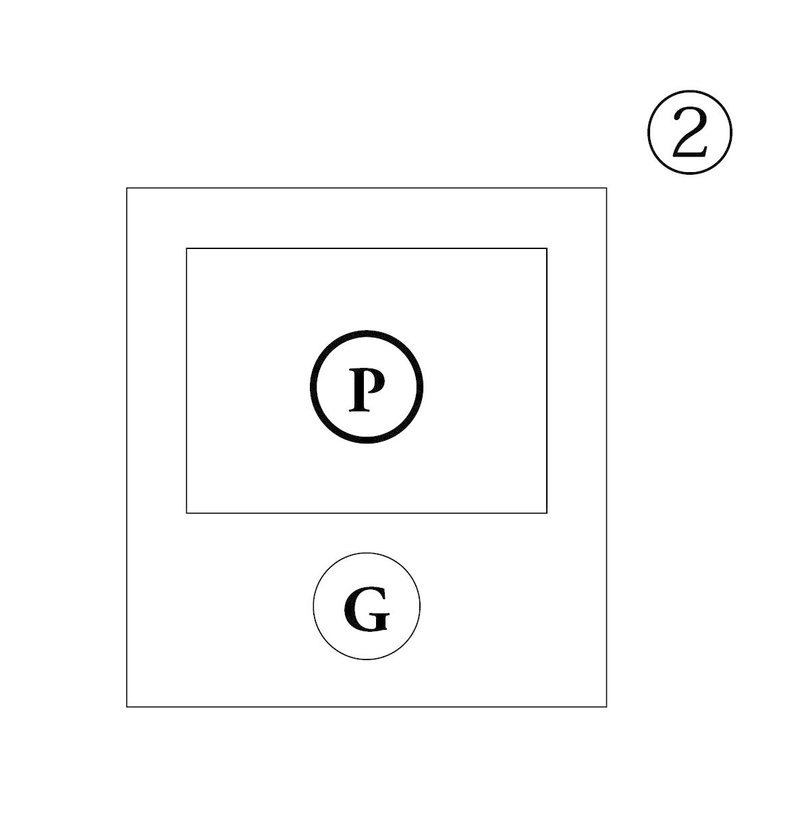

次に、②語りの中の方にある=部分的な客体化。

これには、例えば「this dog」とか「Alice may be unhappy.」などが当てはまります。dogをthisと言える私と状況、あるいは、アリスは悲しんでいると判断している私と状況……こういった、語りを支える基盤が、語りのなかに見え隠れしている。

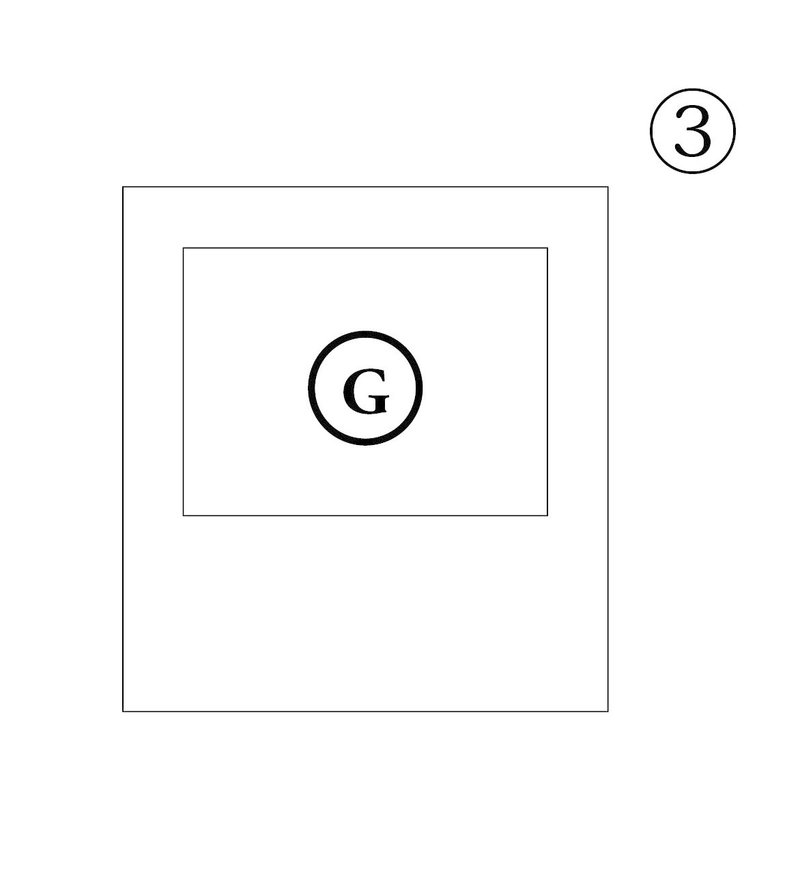

最後の、③語りの中にある=完全な客体化。

これは、I、you、now、hereなどが当てはまります。語り手や聞き手、あるいは今・ここなどといった、表現に直接関係する者ないしは状況が、表現内部に、表現される対象としてあらわれる。

以上3つの「基盤(Ground)」のパターンを踏まえた上で、「基盤」の位置をめぐる例を、さらに具体的に見ておきます。

a. Anne is sitting across the table from Beth.

b. Anne is sitting across the table from me.

c. Anne is sitting across the table.

Ronald W. Langacker, “Subjectification,” Cognitive Linguistics, Vol. 1, 1990, pp.5-38.

いずれも、アンネと呼ばれる存在が、テーブルの向こう側に座っているという内容を示しているように感じられます。しかし、若干差異がある。

aは、ベスとアンネがテーブルを挟んで向かい合っている様子を、表現主体が外から見ている。

bは、私とアンネがテーブルを挟んで向かい合っている様子を、同じく私が表現主体として、その外から見ている。

cは、直接記されてはいないけれど「アンネがテーブルの向こう側に座っている」と表現する主体が、アンネから見てテーブルの向こう側にいるように感じられる。

つまり、aとcは、「基盤」が見えない形で表現されており、bについては、客体として表現内部に(も)記されていると言えるわけです。日本語においては、主語が省かれることも文法上容易に生じるので、cのようなケースは頻繁に見受けられることにもなります。

もちろん、bのように文章内に「基盤」が客体として記されていたとしても、そう記したものがまた背後に見え隠れしているとも言える。①として挙げた、catとかjumpだけの場合でさえも、基盤が表現されたものの外にある、ということがひとつの基盤として意識される。

事実を表現しただけに見える文、たとえば「木は燃える」に関しても、特に小説や詩歌においては、それが事実を指しているとは安易に認定できない。それを事実とするような「基盤」が背景に認められることとセットでなければならないわけです。

このように、言語表現という形式においては、「基盤」すなわち表現主体とその周囲の環境をめぐる情報が、表現内容を把握することに常に伴うわけです。

重要なのは、これが、言語表現に接する際に半ば強制的に起動してしまうものとして存在する、ということです。それ抜きに言語表現は生じ得ない。言い方を変えれば、テクストとは、そうした表現主体+環境をめぐる情報を人間に立ち上げさせる強制として、考えることができる。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?