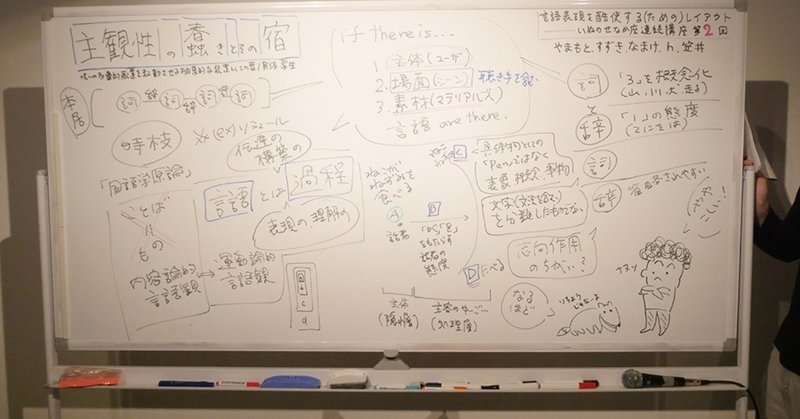

【講演記録】第2回「主観性の蠢きとその宿――呪いの多重的配置を起動させる抽象的な装置としての音/身体/写生」(Part7)いぬのせなか座連続講座=言語表現を酷使する(ための)レイアウト(試読用)

b.主観性を触発として考える

山本 以上が、時枝文法の大枠を構成する軸たちです。

時枝文法は、批判を受けることも多いですが、それでも、言語を表現の現場を食い込ませたものとして考える上で、極めて魅力的だと思います。

さて、ここから、「レイアウトとしての言語表現」という考え方を作っていきたい。

まず、いささか強引ですが、次のように定義してみましょう。

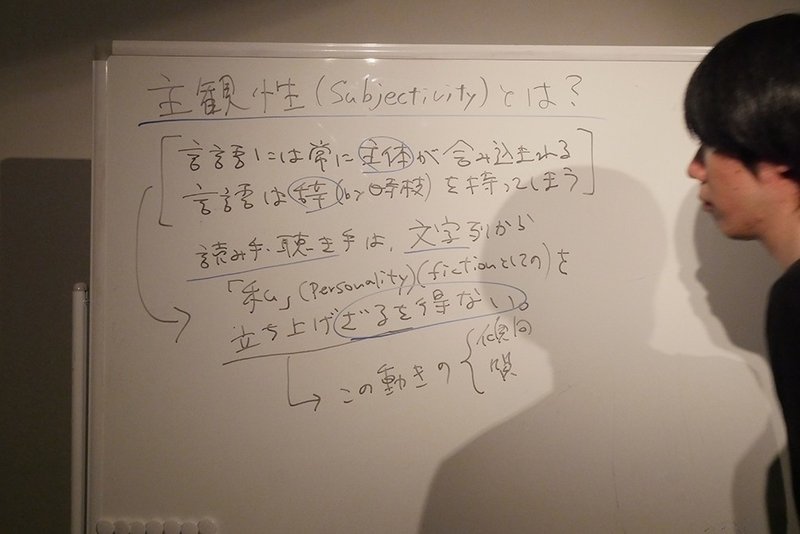

紙面に向かい合う知覚者は、並べられた文字から、それを並べた者の「私」(Personality)や、その者の周辺にあって思考や表現を規定した「環境(Environment)」を、さかのぼって仮構しないではいられない。この動きの傾向・質の単位を、「主観性(Subjectivity)」と呼ぶ。

言語は常に表現主体に関する情報を伴う、ということをラネカーや時枝を通して見てきたわけですが、それは言い換えれば、人はテクストと接するとき、そこに表現主体を読み取らずにはいられないということでもあります。

言語は、表現主体や、その周囲で表現を規定した状況を、さかのぼって仮構するよう読み手に強いる、傾向・質を持っている。傾向・質は、なかなか分けて言いづらいところですがあえて例えれば……「かもめを見ている」という文は、かもめとそれを見ている表現主体を加工するよう読み手に強い、他の意味内容(例えば「さるはかわいい」という内容)は強いづらい傾向を持っている。また同時に、それは「かもめを見ているんだ」とは別の感覚を強いもする、そういう質の固有性を持ってもいる。そして、いずれにしても言語は、そうした傾向・質をなんらかのかたちで持つという点では共通している、と言えるだろう。

このような傾向・質こそが言語表現の根本である――そこまで言いましょう。そうすることで、いまここで考えたい、紙面に置かれた文字やその配置をベースとした言語表現に最適な理論へと近づくのではないか。

言葉を発する者が声ないしは身体として現前する演劇・映像表現とは違い、小説・詩歌は、言葉を発する者が不在のなかで、文字やその配置によってそれを事後的に立ち上げざるを得ない。つまりそこで、表現主体の仮構を、表現内部の問題として考えなければならない。そして、そのような立ち上げを起こし、左右していくような、文字とその配置(それが生むところの言葉)が身体に対して持つ傾向・質の単位を、「主観性(Subjectivity)」と呼びたい。

ふつう、主観性と言うと、ある私がいて、その私において醸成されるものだということになるかと思うのですが、そうではなく、私というものを、外圧によって作り出し、外において発見するようなものとして考えたいと思います。つまり、私が私の外に私を発見する、そのプロセスにおいて働いているのが、「主観性(Subjectivity)」である。

言語表現からすこし離れて考えてみましょう。

たとえばある人が道端に立っていて、なにかをじっと見つめ、怯えている。私はそれに気づき、人が見ている先を見るけれど、何もいないようにしか思えない。このとき、私は怯えている人が何に怯えているのかわからないけれど、その怯えが由来している所の何かを環境の中に設定すると同時に、それに対して怯える私というものを、その人において設定してもいる。

同様に、行為と私に関する問題として考えてみる。行為を、先の定義での「文字」に置き換えるとすれば、ある身体における行為らは、その身体に対して、私を立ち上げるよう強いる「主観性」をもっている。いわば、私は私の行為によって、私を私において仮構している。

これはペッパーくんのようなロボットでも同じことです。ペッパーくんが、なにもない場所に向かって視線を投げ、「わ〜」と言ったとき、私はそこに、「何かを見て反応している表現主体(魂や心と言っても良いかもしれない)」を見ざるを得ない。ただの機械における誤作動かもしれないのに。

このように、私たちは、動物でも、ロボットでも、人でも、もしかしたら事物にでも、ある行為を見たとき、それを誘発した環境と、行為の主体たる「私」を仮構してしまう。それは避けがたい呪いのようなものとして、人間の(あるいは生物みなの?)身体にある。そしてその呪いの起動を身体に強いるものを、「主観性」と呼びたいということです。

言語は、こうした意味での「主観性」こそを操作するものとしてある。テクストの手前側に具体的身体をもって生きる書き手や読み手は、文字の群れから、そのような「主観性」を見出し、それに強いられる形でそのつど表現主体たる「私」や環境を仮構してしまう。これは決して、特定の書き手に還元されるものではない、あくまで虚構の主体である。また、文字の群れを配置しなおすとき――つまり文章を書き直したときには、「主観性」の多重的レイアウトが更新され、そこに接するとき遡って立ち上げられる「私」や環境もまた、更新される。そのような営みとして言語表現を捉える。

そうして作られたテクストとは、いわば「呪いのレイアウト」としてあるのです。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?